与网筛孔径相关的小型底栖动物群落特征

——以砂质潮间带为例*

张德梅, 李 佳,2, 华 尔**

(1.中国海洋大学海洋生命学院, 山东 青岛 266003; 2.内蒙古自治区阿拉善盟生态环境局, 内蒙古 阿拉善 750306)

小型底栖动物(Meiofauna)指分选时能通过 0.5 mm孔径的网筛,但被 0.042 mm 孔径的网筛(深海生态学研究者建议用 0.031 mm 作为小型底栖生物的下限)所截留的一类后生动物,主要指多细胞动物,也包括一部分原生动物,如有孔虫和纤毛虫[1-3]。小型底栖动物是底栖生态系统食物网的基本环节,在底栖-水层耦合、底栖生态系统物质循环和能量流动中发挥着重要作用,在刺激和加速微生物的生产和代谢方面具有全球效应,现已广泛应用于海洋生态监测和生态系统健康评估体系[4-8]。

小型底栖动物是根据网筛的标准化网格宽度来确定的:所有在分选过程中通过0.5 mm网筛,但由0.031 mm网筛保留的动物均被视为小型底栖动物。在小型底栖动物学研究的发展过程中,小型底栖动物定义的下限经历了多次调整。由早期调查中的0.076 mm[9],调整至0.042 mm[1]。随着深海小型底栖动物学研究的开展,因深海沉积物中小型底栖动物个体较小,深海生物研究者建议用0.031 mm作为下限, 以截留更多细小的小型底栖动物,特别是线虫[3,10]。如今,0.031 mm作为小型底栖动物下限,普遍应用于小型底栖动物学研究中。但是,有学者认为,下限的下调,会增加小型底栖动物个体数量,对多样性却没有显著的贡献[11]。已有研究显示,在深海生态研究中,0.063 mm筛网足以保留线虫总生物量的95%,但相对较细(≤0.045 mm)的筛网,将获得更准确的线虫丰度和多样性特征[12]。随着筛网孔径的变化,小型底栖动物群落的数量和结构的变化特征有待进一步探索。

砂质潮间带是典型的由砂和波浪能等物理因素驱动的生态系统[13]。砂质潮间带小型底栖动物具有较高丰度和多样性。关于潮间带小型底栖动物的研究开展较早,主要包括研究小型底栖动物时空分布规律,季节动态,人为干扰,特殊生境小型底栖动物的分布,控制小型底栖动物的环境及其他生物对小型底栖动物的影响等[14-19]。大部分研究都基于小型底栖动物传统划分范围(31~500或42~500 μm),很少研究其细化范围内的丰度和类群结构特征等的时空差异。本研究是分析砂质潮间带小型底栖动物数量和组成随网筛孔径变化特点的一次有效尝试。本研究选用套筛(孔径分别为500、250、125、63和31 μm)对砂质潮间带小型底栖动物样品进行分选,研究每层网筛截留的小型底栖动物丰度和群落结构特征,以及控制小型底栖动物个体大小组成的主要因子。目的是了解:(1)不同大小的小型底栖动物群落丰度及群落结构是否存在差异。(2)这些差异的时空变化特征及影响因素。

1 材料与方法

1.1 采样点设置及野外采样方法

选择青岛太平湾第二海水浴场(36°02′N,120°20′E,后文简称Q)和仰口海水浴场(36°14′N,120°47′E,后文简称Y)为采样地点(见图1)。第二海水浴场位于太平湾内,为南向半封闭沙滩,毗邻著名的八大关风景区,游客较多,沙滩坡度较缓。湾内有一深入海中的长坝,抵挡了来自海中的大浪。仰口海水浴场位于崂山东北麓,南北分别为泉岭和峰山,海滩呈弯月形,沙滩宽阔平坦,因为远离较为集中的旅游景点区域,受到人为干扰较小,海水异常清澈。该沙滩沉积物类型单一,主要以砂、砾为主,粒径较粗,反应了水动力强的高能环境,其物质来源主要是近源沉积物,该地区沉积物粒度主要受到海水波浪的水动力影响[20]。

图1 研究沙滩示意图

于2010年7、10月和2011年1、4 月的4个季节,分别于第二海水浴场和仰口海水浴场中潮带进行样品采集。每处沙滩两个采样点。选取表面未扰动的区域,用直径2.4 cm的有机玻璃采样管垂直插入沉积物取三管芯样(20 cm深)用于小型底栖动物的分选,并用5%甲醛溶液固定。每个采样点另采两管20 cm的沉积物芯样装入封口袋中,用于沉积物叶绿素a质量比、有机质含量及粒度特征等环境因子的分析。利用YSI-52水质测定仪进行间隙水温度、盐度和溶解氧含量的现场测定。

1.2 室内分选

分选前每瓶样品中加 3~5 mL 1‰ 虎红荧光染液(1 g 虎红染料溶于 1 000 mL 5% 的福尔马林溶液中),摇匀后静置染色 24 h。分离采用倒上清液淘洗法,淘冼 7~8 次,每次上清液经套筛(分别为500、250、125、63和31 μm孔径的网筛,后文简称网筛)过滤,将每层网筛截留的生物分别冲洗转移到培养皿中,在解剖镜下分类计数,并转移至装有5%福尔马林溶液的玻璃样品瓶中保存。将每一层网筛截留的小型底栖动物视为同一级,例如,31 μm网筛截留的小型底栖动物,为31 μm级小型底栖动物,指能通过63 μm孔径网筛但被31 μm孔径网筛截留的小型底栖动物。

沉积物粒度、叶绿素a和脱镁叶绿酸质量比、有机质含量的测定按照 《海洋调查规范》[21]和文献[22]执行,沉积物粒度的测定采用筛析法。叶绿素a质量比的测定采用荧光分光光度法,通过王荣[23]的修正公式计算出沉积物中叶绿素a的质量比。有机质含量的测定采用重铬酸钾氧化-还原容量法。

1.3 数据处理

将每个采样点的小型底栖动物个体数换算为每10 cm2的个体数,作为丰度(个/10 cm2)。使用ArcGis10.2绘制取样站点图。使用SPSS22.0进行小型底栖动物丰度的多因素方差分析;应用Pearson相关性分析各环境因子与小型底栖动物丰度的相关性。使用PRIMER(6.0)软件及PERMANOVA附加软件包对环境因子进行主成分分析(Principal Component Analysis,PCA);对小型底栖动物类群丰度进行相似百分比(Similarity Percentages,SIMPER)和非度量多维标度(MDS)分析;采用相似性检验(Analysis of Similarity tests,ANOSIM)检验组间差异;采用基于距离的线性模型(A distance-based linear model,DISTLM)分析环境因子与生物群落之间的相关关系。

2 结果

2.1 环境因子

本研究沙滩环境因子结果详见表1。第二海水浴场和仰口海水浴场的平均间隙水温度分别为:(17.5±11.7)、(16.7±10.4) ℃,季节间差异显著(p<0.05)。其中,第二海水浴场最高温度出现在10月,而仰口海水浴场最高温度出现于7月,两沙滩的最低温度均出现在1月。盐度分别是25.5±1.4和27.8±2.2,仰口海水浴场盐度高于第二海水浴场。间隙水溶解氧(DO)含量都是1月最高,4月最低。第二海水浴场沉积物有机质含量明显高于仰口海水浴场,最高值都出现在7月,但两砂质滩的有机质含量都不足1%,处于较低水平。叶绿素a质量比分别是(7.92±2.61)、(8.74±0.74) mg/kg,脱镁叶绿素酸的质量比分别为(11.80±2.60)和(6.52±1.13) mg/kg,两者最高值分别出现在4月(第二海水浴场)和10月(仰口海水浴场)。

表1 研究沙滩的环境因子

两处研究沙滩沉积物平均砂含量大于99%,粉砂和粘土含量不足1%(见表1)。第二海水浴场粒径为125~500 μm的沉积物颗粒占沉积物总质量的80.9%,其中125~250 μm直径沉积物颗粒(细砂)约占47.9%。仰口海水浴场沉积物颗粒相对较粗,250~2 000 μm颗粒占80.2%,其中,250~500 μm直径颗粒(中砂)约占沉积物总质量的48.6%,500~2 000 μm直径颗粒(粗砂)约占31.5%,而细砂仅占14.8%(见图2)。第二海水浴场和仰口浴场沉积物分选系数平均值分别为0.63±0.25和0.79±0.23,波动范围是0.43~0.99和0.51~1.02,沉积物粒度基本符合正态分布,偏态小。第二海水浴场沉积物7月分选中等,其他采样时段分选较好;仰口浴场则7月分选较好,其他季节分选中等或差。

(A:第二海水浴场;B:仰口海水浴场。A: Second bathing beach ; B: Yangkou bathing beach.)

PCA分析结果表明, 两个主成分轴PC1、PC2保留的信息量占总信息量的61.7%,其中 PC1轴可解释环境变异度的35.4%, PC2轴可解释环境变异度的26.3%。对第一主成分贡献较大的环境变量为脱镁叶绿酸、分选系数和中值粒径,对第二主成分贡献较大的环境变量为盐度、叶绿素a和有机质含量。环境因子的差异可将两个沙滩进行有效区分。

2.2 小型底栖动物类群组成及丰度

在研究沙滩共鉴定11个小型底栖动物类群,包括海洋线虫(Nematoda)、桡足类(Copepoda)、多毛类(Polychaeta)、介形类(Ostracoda)、涡虫类(Turbellaria)、腹足类(Gastropoda)、腹毛类(Gastrotricha)、海螨类(Halacaroidea)、缓步动物(Tardigrada)、甲壳类幼体(Nauplii)和轮虫类(Rotifera)。优势类群为海洋线虫和底栖桡足类,其平均丰度分别占总丰度的86.34%和11.58%。其中,第二海水浴场海洋线虫年平均丰度占总丰度的90.07%,桡足类占总丰度的3.20%,其他类群之和占总丰度的6.73%。仰口海水浴场海洋线虫年平均丰度占总丰度的63.52%,桡足类占23.29%,其他类群之和占13.19%(见表2)。

第二海水浴场小型底栖动物的年平均丰度为(2 069.2±429.4) 个/10 cm2,仰口海水浴场为(1 324.8±179.1) 个/10 cm2(见表2)。第二海水浴场丰度最高和最低值分别在4和10月,平均值分别为(2 676.0±104.0)和(1 658.7±37.6) 个/10 cm2。仰口海水浴场丰度最高和最低值出现在10和7月,平均值分别为(1 536.0±65.2)和(1 098.1±56.4) 个/10 cm2,总体趋势为:第二海水浴场4月>7月>1月>10月,仰口海水浴场10月>4月>1月>7月(见表2)。

(Q:第二海水浴场;Y:仰口海水浴场;数字代表取样月份。T:间隙水温度;S:间隙水盐度;Chl a:叶绿素a;MD:中值粒径;σi:分选系数;Pha:脱镁叶绿酸;OM:有机质;DO:间隙水溶解氧。Q: The Second Bathing Beach; Y: Yangkou Bathing Beach; numbers represent the sampling months. T: Interstitial water temperature; S: Interstitial water salinity; Chl a: Chlorophyll a concentration; MD: Medium grain size; σi: Sorting coefficient; Pha: Phaeophorbide concentration; OM: Organic matter content; DO: Interstitial water dissolved oxygen.)

表2 小型底栖动物各类群的平均丰度(个/10 cm2)和百分比

2.3 不同孔径网筛截留的小型底栖动物丰度

在两处研究沙滩,不同网筛截留的小型底栖动物丰度差异明显:63 μm级的小型底栖动物丰度最高,其次是125、250、31和500 μm级。事后多重比较显示,只有63和125 μm级间不具有显著性差异(p>0.05),其他各级间都具有显著性差异(p<0.05)。不同级小型底栖动物丰度的季节变化表现为:除10月份小型底栖动物丰度最高值出现在125 μm级外,其他季节最高值都出现在63 μm级。第二海水浴场4月继63 μm级丰度高峰后,在250 μm级出现一个次高峰(见图4)。由方差分析可知,小型底栖动物丰度在不同沙滩、不同季节和不同网筛孔径间都具有显著性差异(p<0.05,见表3)。

(a:第二海水浴场小型底栖动物总丰度;b:仰口海水浴场小型底栖动物总丰度;c:第二海水浴场线虫丰度;d:仰口海水浴场线虫丰度;e:第二海水浴场桡足类丰度;f:仰口海水浴场桡足类丰度。a: Total abundance of meiofauna at the Second Bathing Beach; b: Total abundance of meiofauna at the Yangkou Bathing Beach; c: Nematode abundance at the Second Bathing Beach; d: Nematode abundance at the Yangkou Bathing Beach; e: Copepod abundance at the Second Bathing Beach; f: Copepod abundance at the Yangkou Bathing Beach.)

表3 小型底栖动物丰度方差分析

第二海水浴场线虫丰度高于仰口海水浴场。线虫丰度与小型底栖动物丰度变化趋势相似,在第二海水浴场,63 μm级的海洋线虫丰度最高,但是4月线虫丰度最高值出现在250 μm级,而非63 μm级,这是引起该月小型底栖动物丰度在250 μm级出现次高峰的原因。仰口海水浴场125 μm级线虫总丰度高于63 μm级,与小型底栖动物丰度分布有所不同。各季节普遍以125 μm级线虫丰度最高,只有4月63 μm级线虫丰度最高(见图4),说明该地区4月线虫的小个体占比较高。线虫丰度在不同沙滩、不同季节和不同网筛孔径间的差异显著(p<0.05)。

两研究沙滩的桡足类丰度差异明显,仰口海水浴场桡足类丰度显著高于第二海水浴场(p<0.05)。仰口浴场,63 μm级桡足类丰度最高,4月丰度最高。第二海水浴场,桡足类10份的丰度显著高于其他采样时段,以125 μm级桡足类丰度最高;7月以63 μm级桡足类丰度最高;1、4月桡足类丰度极低(见图4)。桡足类在不同网筛孔径和不同沙滩间具有显著性差异(p<0.05)。

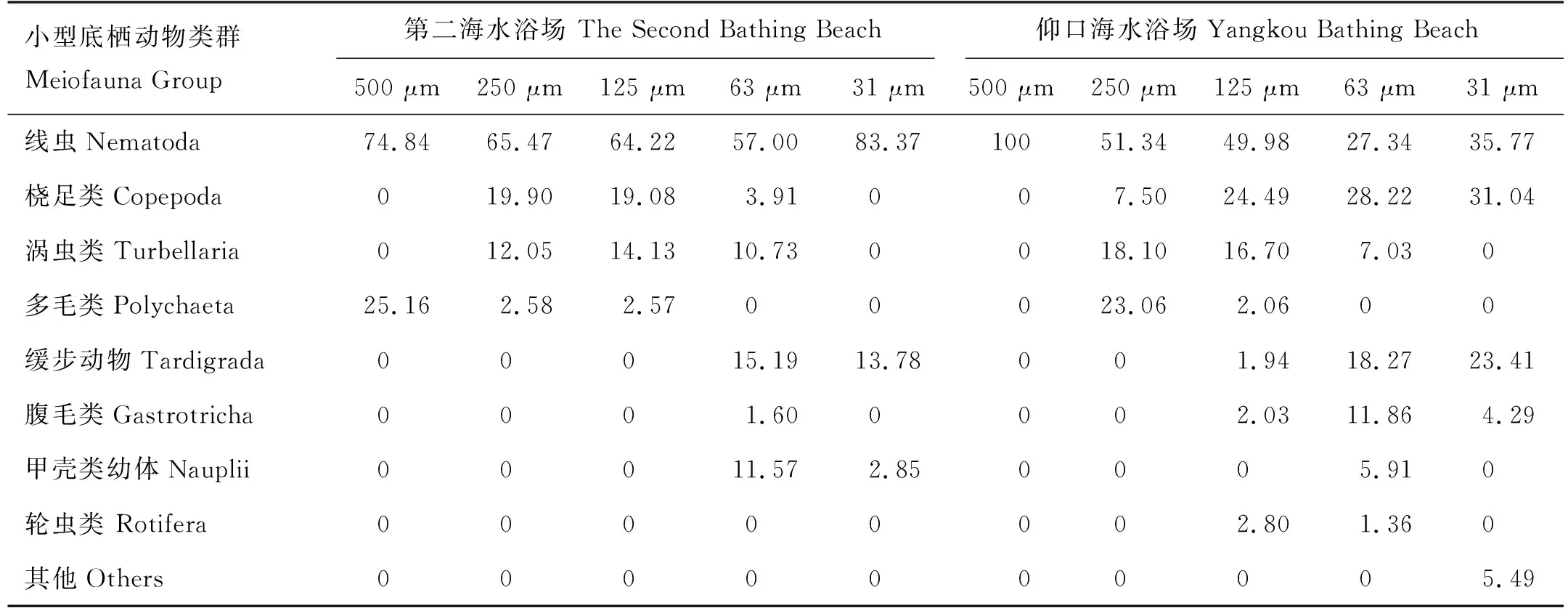

2.4 不同级小型底栖动物群落结构

对小型底栖动物各类群丰度进行SIMPER分析(截取100%)发现,除了仰口海水浴场63 μm级桡足类优势度最高外,其他各级最优势类群均为海洋线虫。500 μm级小型底栖动物类群较少,仰口海水浴场只有海洋线虫(100%),而第二海水浴场还有多毛类。两沙滩250 μm级小型底栖动物主要由线虫、桡足类、涡虫类和多毛类构成;125 μm级的主要贡献类群同250 μm级相似,但仰口海水浴场有少量的轮虫类、缓步动物和腹毛类,占比均低于3.00%;相较于125 μm级,63 μm级缓步动物、腹毛类和甲壳类幼体占比增加;31μm级小型底栖动物类群减少,主要是线虫、缓步动物和桡足类,其中第二海水浴场甲壳类幼体和仰口浴场的腹毛类也具一定优势,分别占2.85%和4.29%(见表4)。

由不同孔径网筛截留的小型底栖动物各类群贡献率的变化趋势可知:线虫的贡献率会随网筛孔径的减小而减小,但在31 μm级有所增加;涡虫类出现于63、125和250 μm级;多毛类仅在≥125 μm级中出现;缓步动物、腹毛类、甲壳幼和轮虫类则大都出现于较小孔径的网筛上,主要为31和63 μm级。桡足类在两处沙滩的贡献率不同,第二海水浴场250和125 μm级桡足类贡献率高,仰口浴场则以125、63和31 μm级桡足类贡献率高(见表4)。

表4 小型底栖动物类群在不同网筛样品中的贡献率

对小型底栖动物群落进行非度量多维标度MDS分析(因没有截留到小型底栖动物类群,不包括仰口海水浴场1月和7月500 μm级数据),结果显示两个沙滩的各级标识虽有重叠,但也表现了一定的沙滩差异(见图5)。ANOSIM检验结果显示,小型底栖动物类群组成在两处沙滩间存在极显著差异(R=0.206,p=0.008)。将两沙滩分别进行分析,结果显示,两处沙滩小型底栖动物类群组成均无显著的季节差异(见图6;第二海水浴场R=0.086,p=0.15;仰口浴场R=-0.118,p=0.922)。但是,各级小型底栖动物类群组成存在极显著差异(见图6;第二海水浴场R=0.508,p=0.001;仰口浴场R=0.834,p=0.001),均可大致将小型底栖动物群落分为三大组:500 μm组、125和250 μm组、63和31 μm组,其中,仰口海水浴场三大组间的差异较第二海水浴场更为明显。进一步对三大组进行ANOSIM检验结果显示,各组间存在极显著差异(分别为R=0.577和R=0.663,p<0.01)。

(Q:第二海水浴场;Y:仰口海水浴场。Q: The Second Bathing Beach; Y: Yangkou Bathing Beach.)

(Q:第二海水浴场;Y:仰口海水浴场。Q: The Second Bathing Beach; Y: Yangkou Bathing Beach.)

2.5 与环境因子的关系

研究沙滩小型底栖动物丰度与环境因子的Pearson相关分析见表5。小型底栖动物总丰度和线虫丰度均与脱镁叶绿酸质量比呈正相关关系。

对两个研究沙滩不同季节的环境因子和生物群落(类群水平)进行DISTLM分析,结果显示,MDΦ、Chla和盐度是引起小型底栖动物类群组成差异的主要原因,可累计解释73.0%的类群组成的差异。其中,MDΦ与小型底栖动物类群组成的相关性极显著(F=3.280 9,p=0.01),其差异可解释35.4%的小型底栖动物类群组成的差异。同时,对两处沙滩各级小型底栖动物类群组成与沉积物粒径组成进行DISTLM分析,结果显示,仰口浴场沉积物粒径组成与小型底栖动物类群组成的分级结构显著相关(F=4.204 6,p=0.003),其贡献率为18.9%;第二海水浴场沉积物粒径组成与小型底栖动物类群组成的分级结构相关性虽不显著(F=2.264 2,p=0.059),其贡献率为11.2%,说明沉积物粒度特征对小型底栖动物的大小分布具有重要的贡献。

表5 小型底栖动物丰度与环境因子的Pearson相关性分析

3 讨论

两处研究沙滩小型底栖动物的年平均丰度及类群组成存在显著的差异,第二海水浴场的丰度明显高于仰口海水浴场。小型底栖动物丰度及组成的变化往往与其所处环境的差异密切相关。本研究结果显示,两处研究沙滩环境因子差异明显,沉积物脱镁叶绿酸质量比、分选系数、中值粒径、盐度、叶绿素a质量比和有机质含量对两处沙滩环境差异贡献较大。沉积物粒径分布反映了沉积物所处的水文动力状况。由两处沙滩的地理环境特征可知,第二海水浴场为南向半封闭海湾,并且与海相连接的一面有一长坝阻拦,减少了海浪对海岸线的侵蚀,因此其水动力较小,沉积物颗粒较细。粒度特征一直被认为是影响小型底栖动物丰度和多样性的重要环境因素之一[10,24]。沉积物粒度的差异会改变沉积物孔隙度、化学成分、渗透性和稳定性,从而通过直接和间接方式影响小型底栖动物群落[12,25]。一般沉积物颗粒越细,含水率越高,有利于有机质的积累[26]。本研究中,第二海水浴场有机质含量(0.24±0.14)%是仰口海水浴场有机质含量(0.05±0.05)%的4.8倍,并且PCA分析结果显示,沉积物粒度特征及有机质在区分两沙滩方面具有重要作用。所以,沉积物粒度及有机质含量的差异是引起研究沙滩间小型底栖动物丰度差异明显的重要原因之一。同时,本研究结果显示,沉积物MDΦ也是小型底栖动物类群组成差异最主要的影响因子。此外,沉积物中叶绿素a及其分解产物脱镁叶绿酸可以很好地反映底质中植物的多寡[27],是小型底栖动物的重要食物来源。本研究中,小型底栖动物总丰度及海洋线虫丰度均与脱镁叶绿酸质量比呈显著正相关关系。因此,脱镁叶绿酸质量比对研究沙滩间小型底栖动物丰度也产生重要影响。

本研究发现,不同孔径网筛截留的小型底栖动物丰度,即不同级小型底栖动物丰度,存在差异。在研究沙滩,小型底栖动物主要为63和125 μm级,其中63 μm级小型底栖动物丰度最高,其次是125 μm级。王肖波等[28]采集了南大西洋洋中脊14°S附近7个站位的小型底栖动物样品,研究了其丰度,发现调查站位大部分的小型底栖动物为63 μm级,125 μm级丰度次之,32和>250 μm级的小型底栖动物丰度位于第三、四位,这与本研究结果相同,意味着南大西洋洋中脊和砂质潮间带小型底栖动物体大小没有显著的差异。根据小型底栖动物类群组成,可划分为500 μm组、125和250 μm组、63和31 μm组等三大组,各组间类群组成存在差异,其中,仰口海水浴场的差异较第二海水浴场更为明显。500 μm作为小型底栖动物的上限,小型底栖动物类群很少,本研究中仅有少量线虫和多毛类属于该级。因此,其类群组成显著不同于其他各级。相较于125和250 μm组,63和31 μm组小型底栖动物丰度高、类群组成丰富。Warwick等[29]和Somerfield等[30]使用63、125、250、500、1 000 μm等5个尺寸,研究了英国锡利群岛两个潮间带沉积物中的后生动物,其聚类结果与本研究相似。

此外,Warwick等[29]和Somerfield等[30]的研究选定的两处沙滩沉积物特征不同:E沙滩沉积物主要为500~1 000 μm的粗砂,A沙滩沉积物主要是250~500 μm的中砂。其结果显示,底栖动物丰度最高值分别出现在250 μm级(E沙滩)和125 μm级(A沙滩)。本研究中,第二海水浴场沉积物以细砂(125~250 μm)和中砂(250~500 μm)为主,颗粒较细,63 μm级海洋线虫丰度最高;而仰口海水浴场沉积物以中砂和粗砂(500~2 000 μm)为主,125 μm级线虫丰度最高。以上结果表明,线虫个体大小与沉积物颗粒大小具有一定的关联性,小于沉积物优势粒径的线虫数量往往最多。因此,线虫丰度的分级特征可以反映沉积物颗粒构成。Korbel等[31]研究了沉积物粒度对地下水大型底栖动物和小型底栖动物的栖息地选择和使用的影响,结果表明,不同类型的底栖动物对沉积物粒度具有一定的偏好性。本研究中,63~250 μm级小型底栖动物类群最丰富,500 μm级主要是线虫和多毛类;125和250 μm级主要以线虫、桡足类、多毛类和涡虫类为主;31和63 μm级缓步动物、轮虫类、甲壳类幼体和腹毛类占比增加,涡虫类和多毛类比例减少;并且在两处沙滩之间存在一定的差异。同时,本研究结果显示沉积物粒度分级对小型底栖动物个体大小的分布具有显著的影响,是引起各级小型底栖动物类群组成差异的重要因素。但是,除线虫外其他小型底栖动物类群数量有限,未能观察到其因粒度特征而体现的差异。

本研究结果显示,不同筛网截留的小型底栖动物丰度也存在季节差异。1、4和7月,两处研究沙滩小型底栖动物总丰度均为63 μm级最高,但10月的总丰度最高值出现在125 μm级。这与研究沙滩的主要贡献类群线虫和桡足类丰度变化有关。在第二海水浴场,相较于其他采样时段,10月125 μm级桡足类丰度骤增。食物的缺乏被看作是小型底栖生物丰度减少最重要的原因[32]。桡足类在自然界中以底质中的植物特别是硅藻作为主要的饵料。饵料对桡足类的繁殖活动至关重要, 在饵料缺乏的情况下桡足类的产卵行为会停滞[33]。由第二海水浴场各季节环境因子可知,10月海水温度相较于7月,不降反增,导致该月叶绿素a质量比明显高于其他季节,食物的增加诱导了该时段桡足类的繁殖,从而呈现出较高的丰度值。而仰口海水浴场10月125 μm级线虫丰度较高,进而导致总丰度的增加。与其他季节相比,10月63和125 μm级线虫丰度差异较小,125和250 μm级丰度均有所增加,表明该季节线虫个体较大。本研究结果显示,线虫丰度与脱镁叶绿酸质量比呈正相关关系。而两处沙滩10月沉积物叶绿素a和脱镁叶绿酸质量比均较高,特别是仰口海水浴场10月的脱镁叶绿酸质量比最高。所以,脱镁叶绿酸质量比代表的食物资源的增加,可能引起了较大个体的线虫比例增加。此外,4月第二海水浴场250 μm级线虫丰度骤增,也可能与当季高脱镁叶绿酸质量比有关。换句话说,不同大小的线虫丰度变化可能是对食物资源变化的响应。但是,不同大小的海洋线虫丰度能否有效指示栖息地的沉积物环境特征仍需要大量的研究予以证实。

4 结论

(1)本研究共鉴定11个小型底栖动物类群,优势类群为海洋线虫和底栖桡足类。两处研究沙滩小型底栖动物的年平均丰度及类群组成存在显著的差异,第二海水浴场的丰度明显高于仰口海水浴场。沉积物粒度特征及有机质含量、脱镁叶绿酸质量比是引起研究沙滩小型底栖动物丰度和类群组成差异的重要原因。

(2)不同网筛截留的小型底栖动物丰度及类群组成存在差异。小型底栖动物主要截留于63和125 μm网筛(即63~250 μm级范围内),其中,63 μm级丰度最高。根据小型底栖动物类群组成可划分为500 μm组、125和250 μm组、63和31 μm组等三大组,类群组成的组间差异显著,仰口海水浴场不同组间的差异较第二海水浴场更为明显。

(3)两处沙滩不同大小的海洋线虫丰度存在显著的差异。第二海水浴场,63 μm级的海洋线虫丰度最高,仰口海水浴场125 μm级线虫丰度最高。线虫个体大小与沉积物颗粒大小具有一定的关联性,线虫丰度的分级特征可反映沉积物颗粒构成。

(4)不同网筛截留的小型底栖动物丰度存在显著的季节差异。1、4和7月在63 μm级小型底栖动物总丰度最高。10月,第二海水浴场125 μm级桡足类丰度和仰口浴场125 μm级线虫丰度增加,导致该时段125 μm级小型底栖动物总丰度最高。这与当季桡足类的繁殖行为和脱镁叶绿酸质量比代表的食物资源的增加有关。不同大小线虫丰度的变化可能是对食物资源差异的响应。