郑州暴雨考验特大城市

南方周末记者 苏有鹏发自郑州 南方周末特约撰稿 蒋敏玉 南方周末实习生 刘岍琳 李雨欣 魏之然

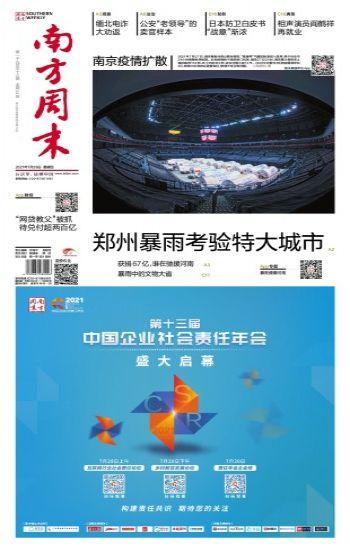

2021年7月20日,郑州被暴雨侵袭后,部分片区受损严重。 视觉中国 ❘图

★这是不同于气象预警的另一套系统。每天,约两百万吨污水通过水厂的净化,再排到索须河。“一旦淹了,城市抽排就出大问题。”

“要有两套方案,需要告诉政府部门基于某个情景应该怎么去做,告诉公众出现了某个情景应该怎么做。”

近几年雨带的北移和气候的变化,给城市原有规划带来了不小的挑战,相对于原有的气候条件,北方城市在进行地下规划时,并未充分考虑到气候,尤其是集中降雨量的影响。

“就消防这一块,每年都会在地铁开展一到两次的演习,但大多针对防火相关的,防水的确实没做过。”

暴雨过后第七日,郑州酷热难耐,明媚的阳光已将街道晒干,留下塑料、污泥和细密的黄沙。城西老区政通路上的临时取水点,强劲的水柱从水龙头顶上喷出,源源不断。傍晚,一位满头大汗的小男孩,尝试用套着凉鞋的脚接住飞溅的水花,却被他的奶奶一把拉住。

7月27日,在对九百余样次的水质检测后,郑州自来水水质监测中心得出“水质完全符合国家标准”的结论,但还是有市民显得忧心忡忡。

此前七天,雨水落在郑州,常住人口1260万、被列入国际性综合交通枢纽名单的特大城市。大气环流、水汽条件和河南的地形因素共同酝酿了这场雨,暴雨峰值发生在7月20日下午4点到5点,一小时降雨量达到201.9毫米,超过中国陆地小时降雨量极值。

浑浊、暴烈的水流绞断轨道、公路、电力,继而是供水和通信,象征着现代文明的基础设施被一一中断。

接受南方周末记者采访的多位专家普遍认为,极端天气更多考验的是城市的应急能力,而不是城市建设本身。

在自然灾害面前,城市应急机制是现代文明的最后一道防线,郑州在“7·20”暴雨中暴露出的问题,对缺少应汛经验的北方城市,尤其是近些年来如火如荼加快扩张和建设的诸多城市,无疑是一记警钟。

“这次郑州气象台发布红色预警后,各行政部门不知道该怎么做,停学停工的政策文件并未得到有些部门的重视;群众也不知道要防范。要有两套方案,需要告诉政府部门基于某个情景应该怎么去做,告诉公众出现了某个情景应该怎么做。”中国农业大学发展管理系副教授孔锋对南方周末记者指出。

他曾在2019年的一篇文章中写到,近年来各地城市的暴雨内涝是“大城市病的普遍表现”。

最早赶到地铁5号线救援的一位消防官兵,回想起暴雨夜的营救过程,他说包含着“很大的冒进成分”。这支救人心切的队伍为了尽快赶到现场,曾翻越布满铁丝的铁路防护墙。

“两周前就注意到水位变化”

早在6月,郑州污水净化公司就对上涨的水位时刻保持关注。

这是不同于气象预警的另一套系统。每天,约两百万吨污水通过水厂的净化,再排到索须河。“一旦淹了,城市抽排就出大问题。”一位肖姓工作人员告诉南方周末记者,“雨不是20日才来的,两周前就注意到水位变化。”

还有个别部门早早反应。7月14日,位于郑州北面新乡市延津县的供电公司,曾组织人员到变电站开展防汛应急演练,这是他们每年汛期前的必备项目。后来,延津县委宣传部的一名干部告诉南方周末记者,“暴雨期间,县城的电力和通信都正常。”

7月15日,国家防汛抗旱总指挥部增派3个工作组前往各地协助工作,其中包括河南。

第二天,在开完全省防汛视频调度会后,郑东新区金光路街道党工委副书记任冀军就前往辖区内的项目工地和河道视察。郑州地势西高东低,郑东新区跟北面的黄河高程落差达到8米。

据人民网18日报道,在暴雨来临之前,河南全省各级预置各类救援队伍28000多支、70余万人。

20日当天,郑州市代管的新密市,消防救援大队政治教导员房灵渊差点被水流冲走,他告诉南方周末记者:“受困的人太多,电话打过来和堵车一样,打不通,我们人少,那一刻力量太渺小了。”

房灵渊曾参加过1998年长江抗洪,他回忆起多年前的救援场景:“武汉的时候,我们人多啊,三十万。”20日以来,房灵渊和战友们共出动指战员756人次,营救人员139人,疏散239人。

即使在暴雨到来的前一天,大部分人依旧把这场暴雨的前奏当做进入主汛期的信号。北方的主汛期俗称“七下八上”,即七月下旬到八月上旬。拥有六万余件藏品的郑州博物馆刚搬到新址不久,郑州博物馆副书记郭春媛早早把书画厅的展品重新收入仓库,看到公共区域的局部渗水,“原本想着雨停了再处理”。

这天下午4时20分,河南省气象局发布黄色预警。

当时,各个政府部门都开展着各自的应急预案。在车流量较大的路口,执勤交警掀开井盖或徒手排水。市城防办出动市政、人防、房管、地铁、照明、绿化、环卫等21500余人,通宵作业。

同日,郑州市通信发展管理办公室组织电信企业开展通信保通工作,但“保通”工作并不尽如人意。7月25日,一辆在金光路街道负责拖运涉水车辆的卡车司机抱怨,自己的车队从武汉赶来,“路也不熟,有时拖着车到十字路口,手机没信号,往哪儿走都不知道”。曾多次参与暴雨救援的他回忆起故乡:“在武汉,白天下雨,晚上就有信号。你看这都第五天了,时断时续。”

同样是在19日,据《郑州日报》报道,郑州市委书记徐立毅在航海路、大学路交叉口,了解地铁施工、管网改迁积水情况后,提出“优化交通组织方案,确保群众出行畅通、城市运转有序”的要求。

“最大失误是没想到雨这么大。”20日的暴雨来袭,郑州博物馆新馆的顶部就积攒了30厘米深的雨水,水顺着通风管道流到大厅。傍晚,郭春媛紧急协调了10台水泵,“用铲车运过来”。

“要是通知得再早一些”

20日下午4点,雨势开始陡然加大,奔走在社区和地库的任冀军,还跑到河道旁扛起了沙袋。

同一时刻,郑州博物馆新馆的门前,“流成了黄河”。建筑施工方5点到达后,表示在如此猛烈的雨中,对漏水的部位无能为力。工作人员只能找来桶和窗帘布,放在对应漏水处。

当天傍晚,郭春媛忙于屋顶排水时,南阳路消防救援站政治指导员殷全铭接到了前往5号线救援的指令。

据郑州发布官微通报,20日地铁5号线沙口路站外五龙口停车场及其周边区域严重积水,18时许,积水冲垮出入场线挡水墙,灌入地铁线内,导致一列列车被洪水围困。

在此之前,殷全铭和队员正在沙口路地铁站东边执行另一项任务。途经的涵洞已被积水灌满,为了赶到救援现场,15名队员依次翻越约两米高的铁路防护墙,几位队员的大腿因此受伤流血。穿过黄河路72号院后,队员最终到达5号线沙口路站入口。

“地铁里很安静,可能人在极度惊恐中已经发不出声。”殷全铭对当时的寂静记忆深刻。他向南方周末记者回忆,进入地铁站台时,已有不少乘客从隧道里出来,“列车离站台差不多两百米远,位置是一个V字形的底端”。

队员段云鹏跑在最前面,一下水,“水位没到胸口,水流方向自西向东”。消防队员注意到,隧道右手边有一条不足一米宽的疏散平台,已经有人通过平台逃生,“但平台上,甚至列车顶上,都有人被困”。

殷全铭尝试在紧急通道和疏散平台之间固定绳索,自己又与几名队员组成人墙,帮助被困人员撤离。“水流很急,我180斤都站不住。”

同一个夜晚,郑大一附院河医院区全部断电,导致几十台手术被迫中断。据郑大一附院院长刘章锁接受媒体采访时称,在医院党委书记,同时也是河南省卫健委主任阚全程拍板后,卫健委等相关部门帮助协调其他医院的120车辆,甚至包括私家车,开启了持续30个小时、人数达11350人次的转移行动。

直到21日的凌晨4点,郑州博物馆才忽然接到防汛指挥部通知,二七区郭家咀水库水位快速上涨,存在重大溃坝风险,要求下游人员转移。

一场微光中的文物转移工作开始了。郭春媛把同事们分组,组织人员将一楼临时展厅的石刻作品和二楼的青铜器搬运回仓库。“可以说,除了没戴手套之外,所有运送文物需要遵守的条件,我们都遵照着做了。”根据郑州博物馆官网的介绍,这里馆藏有商城遗址出土的兽面纹铜爵,以及郑州荥阳大海寺遗址出土的众多造像。

从凌晨4点到早上7点,防汛指挥部的人来回催促多次,让博物馆人员尽快撤离。“到底是人命重要还是文物重要?”

终于,搬运工作在7点告一段落。“一楼还有一个2吨多重的石质藏品,没法搬。”另外,整个片区的电力总闸已经关闭,“文物展柜打不开了”。

事后,博物馆一位工作人员承认,相关的应急措施仍然有待完善,“要是通知得再早一些,我们还能搬更多”。

在社区,应急是要直面暴雨。

20日晚上,郑东新区龙湖街道办的田晓菲要找水利部门负责人签发一条信息,“找了半天没找到人”,后来才知道,“两位四五十岁的负责人穿着胶鞋,手拉着手,来回跑了30公里,去龙湖那里盯一个大坑的水位去了。”

就在差十分钟到21日0点的时刻,乘坐铲车到了良秀路的任冀军,在永盛苑二期项目附近一个塌方处遇难殉职。

“想不到我们还能怎么做了”

与水流斗争到21日凌晨3点,已经疏散了两三百人的消防队,也没能救下地铁5号线被困的所有人。“越往最后一节车厢走,越深。”段云鹏说。

7月27日,暴雨一周后,郑州市公布了地铁5号线14位遇难者名单,包括两名失踪数日、家人连日在社交媒体上寻找的乘客。

暴雨当天上午9时8分,郑州市气象局局长李柯星签发“气象灾害预警信号”,当中写明此次暴雨的防御指南:政府及相关部门按照职责做好防暴雨应急和抢险工作,停止集会、停课、停业(特殊行业除外)。

事实上,地铁5号线事故发生前一晚,郑州地铁启动了防洪紧急预案。20日发布的公告中提到,郑州地铁组织了应急抢险队伍驻守车站,并安排专业技术人员巡视,配备了沙袋、防淹挡板、移动排水泵等防汛物资以及备用列车,以应对突发情况,但并未提到关停措施。

▶下转第4版