探究戏曲人物在中国画中的发展路径

文/图:姜凡 南通大学艺术学院2020级美术学硕士研究生

中国画与戏曲作为两大传统的中国艺术门类,虽有差别,但在美学精神上相映相通。写意、传神、意境,是两者共同的艺术追求。戏曲题材作为绘画对象由来已久,自戏曲出现就有了以戏曲为题材的艺术创作,戏曲人物画便是其中一种。戏画的发端可以追溯到汉代画像石的百戏,此后随着社会发展和经济影响出现了戏曲风俗画、戏曲壁画、插图版画、宫廷戏画等许多与戏曲相关的画种。明清时期戏曲艺术最为鼎盛,戏曲绘画得以不断发展,相较宋元,明清时期的戏曲人物画更加丰富。

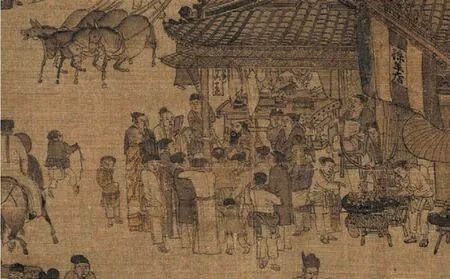

戏曲人物画于宋元问世,宋王朝的建立恢复了经济的发展,市民阶层壮大,为民间艺术的形成提供了有利条件,绘画在题材上发生巨大变化,社会风俗画流行。如张择端的《清明上河图》中出现了反映说唱曲艺的内容,苏汉臣的《五瑞图》儿童杂剧图,记载的《大傩图》《从驾两军角抵戏场图》等,这些作品均以工笔的形式展现,人物形象细腻生动,体现了画家对生活的观察和感悟。[1]有关宋杂剧的绘画作品也有不少,除宋墓出土的杂剧砖雕外,最为著名的便是在北京故宫博物院中馆藏的两幅宋代杂剧绢画,一幅为宋杂剧《眼药酸》,另一幅绘有两人成打拱对话状,右方一人插有“末色”二字的扇蒲。[2]画面中人物栩栩如生,具有明显的舞台动作特征,表情具有鲜明的戏剧色彩,生动反映了宋杂剧的艺术面貌。元代的戏曲文学发展空前高涨,这一时期作为戏曲发展的黄金时期,戏曲插图版画伴随戏曲文学而生,民间出现了以戏曲人物为题材的戏曲壁画。元代的戏曲题材的绘画作品对明清时期的戏曲插图画、戏出册以及戏出年画起到了承上启下的作用。

清明上河图(局部) 张择端 绢本设色 24.8cm x 528.7cm 北宋(藏于北京故宫博物院)

戏曲艺术在当时被统治阶级与士大夫们认为是不登大雅之堂的俚俗小曲,因此,戏画主要在民间流传。直到明万历年后,大量的传奇刊本内的戏曲插图流传于民间,此时少数文人画家偶尔涉足戏曲人物画,如仇英和文徵明合作的《西厢记》图册,总计二十幅图,每幅图附有词曲。该册页可能为后人所托,但用笔细腻柔和,画风清秀恬淡,都显露出绘者深厚的绘画功底。画家陈洪绶为《西厢记》绘制了十幅美人图,分别呈现出女子倦睡、倚楼、园中散步、拈花、调鹦鹉等种种样态,成为文人绘画难得的经典。此外画家们在绘有表现生活题材的作品中经常采用戏曲演出场面来烘托氛围,如《南中繁绘图》《南都繁绘景物图卷》等,采取兼工代写的技法,构图疏密有致,以较为写实的手法描绘人物形态,虽然没有直接表现戏曲人物,但通过展现整个戏曲演出场面体现明代南京郊区农忙后的文化娱乐。这些戏画主要以民间艺术形式流传和发展,而以传统水墨形式所绘的戏曲人物画在这一时期并不多见。

五瑞图 苏汉臣 绢本设色 165.5cm x 102.5cm 北宋(藏于台北故宫博物院)

直至清代中晚期,以昆曲为代表的戏曲艺术受到了上层即士大夫们的喜爱,将戏曲视为高雅的娱乐,此时戏曲绘画逐渐被文人接受,出现在书画中。清代戏曲由民间进入宫廷,随之戏曲绘画由书刊插图转变为独立的绘画形式。其作者多是宫廷御用画师,他们往往遵照旨意描绘出戏曲人物画。这些宫廷戏曲人物画是描绘晚清宫廷戏曲演出而画作的绢本工笔设色。现存的清代宫廷戏曲人物画大致分为三种,每一册页为戏曲中角色的全身像;每一册页为一出戏的某一场面,人物多寡不等;每一册页为戏中角色人物半身像。[3]这些戏曲人物画从画风来看,整体接近,均采用工笔重彩将戏中人物的扮相描绘出来,无论是脸谱、盔头服饰还是桌椅砌末均刻画得细腻真切。宫廷的戏曲人物画引起民间画家的效仿,直至民国时期仍不断有人绘制类似的戏曲人物画,其手法与宫廷戏曲人物画相似,内容则是表现当地流行的戏曲剧目。如清代李涌绘制的《昆曲人物画册》现残存八帧,藏于苏州昆曲博物馆,工笔重彩的形式描绘,画面线条流畅,颜色淡雅,人物生动传神,十分具有戏剧性;宣鼎绘制的昆曲折子戏《三十六声粉铎图咏》每出戏一图,每图附一诗,画面简洁质朴,线条流动飘逸,人物十分传神,左画右诗体现出传统诗画结合的审美意趣;沈蓉圃绘制的戏曲人物像《同光十三绝》同样采用工笔重彩绘制而成,通过绘出演员的扮相,面部表情和服饰特点,形象地展示出早期戏曲艺术的角色行当的艺术特征;胡三桥所创的四幅昆曲屏条《教歌》《拐儿》《贺喜》《打岔》,每条画戏一出,共四出戏,背景留白,人物突显,笔墨酣畅淋漓,水墨韵味十足,人物富有戏剧性,与左上角的提款相映成趣。这四幅屏条的出现标志着当时人们的观念逐渐转变,将水墨戏曲人物画视为雅举,戏曲人物题材的绘画作品开始步入中国画的艺术殿堂。

大傩图 佚名 绢本设色 67.4cm x 59.2cm 宋代(藏于北京故宫博物院)

眼药酸 佚名 绢本设色 23.8cm x 24.5cm 南宋(藏于北京故宫博物院)

西厢记 陈洪绶 纸本 20.5cm x 13.8cm 明代(藏于台北故宫博物院)

清代之前的戏曲人物画多是以工笔的形式存在,始于宋朝,元明清未曾间断。戏曲人物写意画在这一时期寥寥无几,可见戏曲人物工笔画要比水墨画的历史悠久得多。戏曲人物画经历了百年沉浮,在20世纪初以全新的面貌出现,20世纪前期在东西方碰撞的大背景下,各类社会思潮风起云涌,这一时代的知识分子发起了各种思想文化运动,以新的思想改变因循守旧的观念,中国美术面临着传统形态向现代形态的转变。其中一种文化思潮以“启蒙与救亡”为口号,以新的思想去救赎旧的观念,它的出现亦是时代进步的见证。中国戏曲虚实相生,以简代繁,以意传神,中国水墨画更是以写意见长,在现代主义与当代思潮进程中,出现了以戏曲人物为题材的水墨画,在中国画领域中,与西方绘画融合,开启了新的美术发展方向。

20世纪的戏曲人物画是对传统文化新的传承,这一时期涌现出许多以戏曲人物为题材的大家,如关良、林风眠、叶浅予、高马得、韩伍等人,将中国的写意精神与西方的绘画艺术相融合,在戏曲人物画中展现出新的艺术探索和追求,他们将中国传统绘画中的写意手法与西方的绘画观念相融合,并投身于中国绘画创作中。20世纪后的戏曲人物画发展路径大致分为三个阶段:借鉴西方现代绘画形式的戏曲人物写意画、与西方写实形式相融合的写意戏曲人物和运用传统笔墨的写意戏曲人物画。[4]

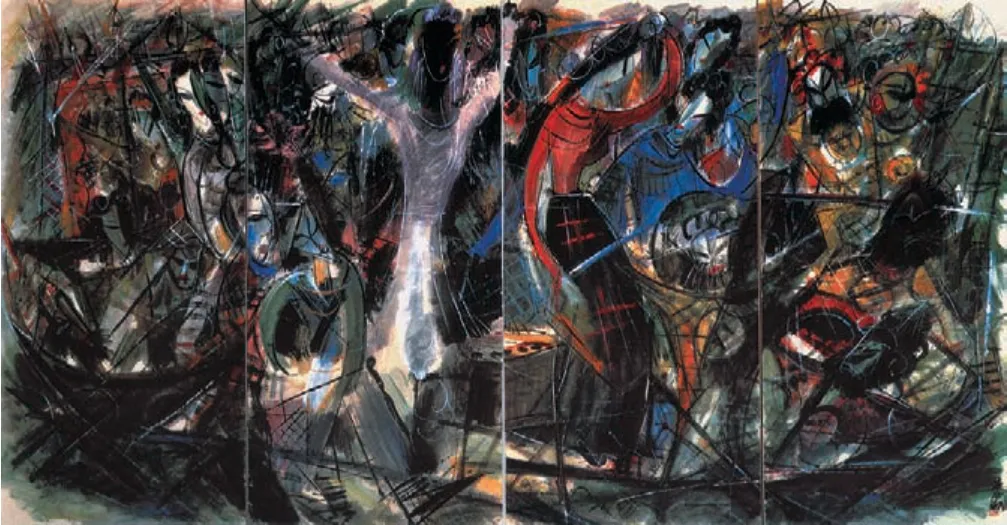

20世纪是戏曲人物写意画的开端,在此之前还没有以水墨写意的方式来表现戏曲人物,多是工笔戏曲人物画。关良最早把西方现代派的理念引入中国传统的水墨画之中,创造了一种别具一格的戏曲人物画。[5]20世纪以来首次将戏曲人物以水墨的形式表现出来,以关良为代表。关良认为中国戏曲作为中国传统文化的一块“瑰宝”,不仅凝结了千百年来民族文化的精华,更反映了中国民族的才情和智慧。关良的戏曲人物画旨在传情写意,基于表现主义形式,将西方艺术的风格特点融入中国传统艺术中,戏曲人物夸张变形,开创了别具一格的戏曲绘画。他的戏曲人物画在于“入戏生画”,重视最具代表性的动态的展现,作品中寄托着对中国画和戏曲艺术的情感和理想,充满着文人情怀,体现了中国画和戏曲艺术的诗意与雅趣。[6]顾恺之的“以形写神”“传神写照”在关良先生的戏曲人物画中完美体现。吸取西方现代绘画形式的另一位代表林风眠先生,将西方的立体主义和东方的皮影、剪纸相结合,创作出具有东方魅力的戏曲人物水墨绘画,他的戏曲人物彩墨画是将我国民间传统艺术和西方现代艺术结合而创造的新的艺术风格。林风眠作为中国美术的革新者,主张“调和东西艺术”,在他的作品中既保留了中国笔墨的浓淡变化,又凸显西方野兽派和印象派的色彩关系,将西方艺术的精髓和本土传统文化、戏曲元素融会贯通,创造出新的富有个人特色的绘画作品。在他的戏曲人物作品中可以看出他在一定程度上淡化传统笔墨,将传统壁画和瓷器、皮影戏的线条发挥利用,与西画结合,使得线条充满力量感。[7]同时,将西方绘画中光色关系补充到传统绘画中的水墨中。这一改革性的进步,将中国古代绘画和西方近代绘画相融,达到东西方文明和谐精神的理想融合。这对20世纪中国现代水墨艺术的发展有深远的意义,丰富了20世纪中国绘画面貌。

林风眠和关良之后,以戏曲人物为题材的绘画创作队伍越来越壮大。许多画家以这一题材探索出自己的艺术语言和新的艺术形态,如高马得、丁立人、施昌秀等。关林二人作为当代戏曲人物画的先驱,将东方与西方、传统和现代完美融合,为中国人物画开辟新的发展路径,既继承了传统的民族精神,又再创了新的艺术形式。由此看来,在该时代吸收西方艺术形式也是中国戏曲人物画发展的一个契机,这一新的绘画语言尝试也成为中西融合的可行之路。

写实形式的戏曲人物水墨画的主要特点为吸取西方写实手法,运用中国传统笔墨展现戏曲人物。叶浅予水墨戏曲人物画“西学为体,中学为用”,吸取西方绘画之长,以写意水墨为突破口,扩大了戏曲人物画在中国画中的表现力。这里的写实并不是一味地追求西画概念中的“形”,而是结合传统水墨语言的写意精神的再创造,表现戏曲人物的具体形象和特征,人物造型与传统笔墨相调和,进而人物更加形象鲜活,可谓“以形写神”“随类赋彩”“气韵生动”,西方写实与传统绘画写意得以交融。这一类型的戏曲人物写意画在协调西方绘画的写实造型与传统写意笔墨时出现了困难,但仍有不少画家在探索并找到了解决方案,如韩伍、徐培成、李文培等。李文培的戏曲人物作品面部较为写实,人物身体部位较为写意奔放;韩伍的戏曲人物写实与写意完美结合,画面苍劲厚重;徐培成的戏曲人物水墨画亦是典型的写实手法,描绘手法更加细腻。与关良、林风眠的中西融合不同,关林二人借助西方现实主义绘画特点,而韩徐李是借鉴西方传统的写实具象形式,二者的发展路径不同。

水漫金山 林风眠 纸本设色 121cm x 227cm 约1950年

同光十三绝 沈荣圃 纸本设色 72.5cm x 445.7cm 清代

华容道 李文培 纸本设色 69cm x 69cm 2011年

以中国传统笔墨来创作的戏曲人物画的代表人物是高马得,他的戏曲人物画蕴含浓厚的墨韵与戏曲趣味。高马得受我国优秀传统文化和民间艺术的影响,通读古代诗词歌赋、老庄哲学,所作作品完全来自于中国优秀传统文化。高马得所作戏曲人物温婉写意,颇具诗性。他汲取汉代画像石、秦汉泥塑、民间剪纸艺术等传统养料,使其作品带有强烈的中国传统意味和浓烈的本土特质,无论是选择题材,还是表现手法,皆坚守着本民族的特色。从他的戏曲人物作品可以看出他偏好传统审美,重在传神写意,追求古人“玩”的趣味。意象造型是他作品的主要特点,而这也正是符合画论中的似与不似之间。程十发、刘继卣、董晨生等人的戏曲绘画作品同样源于中国传统优秀文化,程十发的戏曲人物画为典型的中国传统写意画法,从他的作品中能读出中国传统,体味到中国传统文化。董晨生有过学习西洋画的经历,巧妙地将其融入中国画的意境中,不露痕迹,以中国画的笔法和意趣将戏曲人物呈现出来。

以上这三种发展路径是大体的分类,实际情况更为复杂。高马得的戏曲人物写意画是从中国传统绘画走出,以关良、林风眠、叶浅予为代表的戏曲人物写意画在不同程度上吸取了西方的特色,但关良与叶浅予立足于中国传统写意画,与西方的融合可谓不露痕迹。林风眠的戏曲写意画十分具有现代意味,将西方现代绘画主义与中国写意相结合。

中国戏曲人物画以中国画来表现,既展示了中国戏曲艺术的魅力又体现中国传统绘画的内涵。戏曲人物画作为一段特定时期的人文艺术沉淀,不仅是艺术传递的方式,更是不同文化、不同领域相互碰撞的结果。戏曲人物题材的绘画作品意义在于审美,在于画作中创造的新方向,以其独特的表现方式记载着民族文化的历史积淀,丰富民族文化内容,也记载着民族文化的发展。近几年中国越来越重视传统文化,戏曲文化更是备受关注,在该语境下的戏曲人物中国画的发展路径也越来越多样,探索新的绘画语言是当代的一个重要课题,路漫漫其修远,吾将上下而求索。

注释

[1]廖奔,赵建新.中国戏曲文物图谱[M].北京:中国戏剧出版社.2015:57-60,77-102.

[2][3]刘文峰.中国戏曲文化史[M].北京:中国戏剧出版社,2003:53-56.

[4]王云亮.当代戏曲人物水墨画发展路径研究[J].戏曲艺术,2017,38(04):133-140.

[5]关良.关良作品集[M].上海:上海画报出版社,1999:序言.

[6]关良,陆关发,关良回忆录[M].上海:上海书画出版社,1984.9:139-140.

[7]戴媛.试论戏曲题材在水墨画中的表现[D].中国美术学院,2017:10.