贵州明代民族地区与汉族地区遗存陶瓷比较研究

文/图:黄荣 副教授 贵州民族大学美术学院

引言

贵州自古就有陶瓷生产,出土陶瓷从新石期时代到明清皆未中断过,出土的陶瓷器物每个时期都有变化与发展。虽贵州陶瓷在品种与制作技术上不及全国陶瓷制作发达省份丰富与先进,但在时代的推动下,陶瓷品种不断增多,制作技术不断发展,在陶瓷外形上塑造出了具有自己地域与民族特色的陶瓷器形。明代贵州历史发生了巨大变化,因明太祖朱元璋的“调北征南”,大量汉族从江南移民到贵州,加之贵州战略地位的凸显,1413年明朝廷“自上而下”建立了贵州省,在这样的时代背景下,遗存的明代陶瓷也印证了明代贵州历史的特点与变化。

一、贵州明代移民原因及分布

明代是贵州发展历史上一个至关重要的时期。以前贵州尚未独立建省,元朝,贵州现在境内疆域分属湖广、四川、云南、广西省。明代贵州建省,皆因明太祖朱元璋为统治云南,巩固西南地区防止游牧民族进攻,如若云南失守,经济发达的中原地区就会处于游牧民族的弧形包围圈之内,腹背受敌,直接面临战火的威胁。明廷因此而必须收复当时被元梁王占据的云南,加强对云南的军事管理与政治统治。为保障通往云南的军事要道通畅,明廷立即对贵州地区实施军事管制,在贵州城(今贵阳市)设置贵州都司。随后沿着入滇驿道主干线,从东到西设置了平溪、清浪、镇远、偏桥、兴隆、清平、新添、龙里、贵州、贵州前卫、镇西、平坝、普定、安庄、安南、普安等十六卫,这样严密的设防可以说得上是步步为营。同时为了加强对贵州腹地的管理,后又设置了都匀、毕节、赤水等卫所。按明代军制,一卫驻军是五千六百余人,而且那时卫所驻军带随军家属,连同家属一卫的常住人口是二万五千人左右,汉人的比例逐渐增大,明代贵州境内出现了“汉人三之,夷人七之”。至明朝中后期,“按万历《贵州通志·省会志》所载资料推算,每户除正军外尚有3人,明初入驻贵州的王朝军士及其家属,期数当不下六七十万之众”[1]。

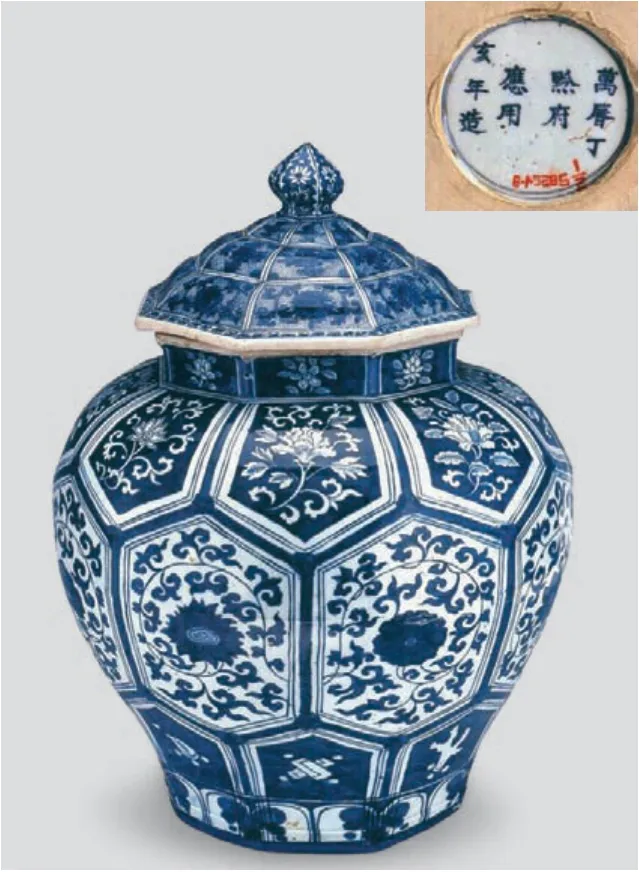

明代“黔府”青花瓷罐

规模庞大的移民多为中原与江南的汉族,主要分布在贵州主要的交通干线各卫所。如贵阳、息烽、毕节等地。当时贵州各民族主要处于土司掌管地区,有的苗族居住于朝廷与土司管辖不及的深山,生产力与技术较低下。明人王士性在《黔记》中作了如下的概述:“其开设初只有卫所,后虽渐渐改流,置立郡邑,皆建于卫所之中,卫所为主,郡邑为客,缙绅拜表祝圣皆在卫所。卫所治军,郡邑治民,军即尺籍来役成者也,故卫所治皆中国人,民即苗也。土无他民,止苗夷。然非一种,亦各异俗,日宋家,日蔡家,仲家,日龙家,曰曾行龙家,曰罗罗,日打牙仡佬,日红仡佬,日花仡佬,日东苗,日西苗,日紫姜苗,总之盘瓠子孙。椎髻短衣,不冠不履,刀耕火种,樵猎为生,杀斗为业。郡邑中但征赋税,不讼斗争。所治之民,即此而已矣。”[2]

二、明代汉族地区遗存陶瓷器

青岩明墓出土的青瓷碟

明早期贵州汉族地区遗存陶瓷1

明早期贵州汉族地区遗存陶瓷2

贵州明代汉族地区遗存陶瓷在贵州一些地方州志或县志中有所记载。贵阳市1954年于交通所工地出土青花瓷瓶一件,颈部青花绘蕉叶和云纹,腹部开光,绘福、禄、寿三星谈笑,外饰如意缨络,缠枝番莲等。造型略异,绘饰亦佳。[3]息烽1989年,王家坪乡红岩村黄岗村民肖华,在其住房后一乱石岗处挖出瓷器十五件。其中碗八件,有两个青花大碗,造型相同,花色一致,口微瘪,腹鼓,折底,圈足。……烧制工艺精细,里外绘青花纹,大碗外壁书宋学士苏东坡《后赤壁赋》全文,楷书,并绘有泛舟,碗内底部为团花形年款,铭“宣德年制”四篆字。[4]1954年盘县城关南门粮仓工地出土,胎白釉闪青。碗内口沿和底绘青花松针纹,外壁绘诸葛亮等坐船观赤壁之战,并书有“赤壁赋”,约占外壁三分之二。……碗内底有“玉壶佳器”四字,字迹草率。绘笔粗犷,为民窑制,现藏贵州省博物馆。同时出土的还有一个仿宣德弦纹瓷碗,经鉴定为明末仿制品,现存于贵州省博物馆。碗心楷书“大明宣德年制”款。此碗青花白地,直口,上端微撇,腹部向下收敛,圈足,内壁上下端及外沿、足部各有弦纹一圈,其余为纯素地,无纹饰。一个仿成化弦纹瓷碗,同上出土,明代白瓷制品。青花白地,直口,碗口有损纹一条,外壁有脱釉处,足部缺损。碗上端微敞,腹部向下收敛,圈足。碗心、内外沿、足部、底部各有弦纹一圈,碗心楷书“大明成化年制”款,此外无纹饰。现藏于贵州省博物馆。同时还出土了一个青花松竹梅瓷碗,质地白瓷,经鉴定为明代餐具,直口,上端微敞,腹弧度下敛,圈足。青花白地,外壁绘松、竹、梅各一。口沿及足部各有双弦纹一道,底部圆框内有青花书就的“大明成化年制”款。此碗也由贵州省博物馆收藏。[5]此外在贵阳、安顺、大方、凯里、遵义、石阡等地均有记录明代遗存的陶瓷器物。贵州省志与一些地方县志里也记载有遗存明代陶瓷器,对这些地方志资料的收集与整理可以发现,这些遗存的明代陶瓷器,多为景德镇民窑所产瓷器,尤以青花瓷为最。

三、明代民族地区遗存陶瓷器

贵州明代民族地区遗存有陶瓷的多为悬棺葬或洞葬。据史料及贵州省各地方志记载,少数民族墓葬中陪葬品为陶瓷器物的较少,而陪葬品中为景德镇青花瓷的器物更是微乎其微,多为土陶、土瓷器物。各地方志民族墓葬中出现有陶瓷器物,如纳雍箱子石棺墓群,该石棺墓群分布于纳雍县城东35公里的箱子苗族乡岩脚寨,面积约3平方公里。“1985年修建公路时出土,挖出石棺多座,棺内尸体骨架完整,并有土碗、土壶等用具。在箱子乡政府东南侧的一座棺内发现一把土壶,在岩脚寨一棺内发现两个土碗,经贵州省博物馆鉴定,土壶系宋代生产,土碗系明代生产”[6]。贵定县窑上茶山洞棺葬,“洞内分三层存放棺材数百具。1958年修水利时炸毁,现仅存一具较好的男棺,褐色陶罐,青花小碗,酒壶等殉葬品”[7]。长顺县交麻崖墓位于长顺县城南70公里交麻天星洞内,“该洞现存棺木100余具,置于洞内自然台地上。棺下横放两根方木,长短大小不一。从部分棺内的残存物,看出死者身穿的是蜡染布料服装,有的棺木还有陶罐、瓷碗、葫芦等少量的随葬品”[8]。开阳平寨宋明岩洞葬挖掘中“遗物主要分布于洞口处,采集遗物有人肢骨2截,细绳纹侈口圆底罐碎片43片,残铜丝4截,骨珠1颗,料珠185颗”[9]。

明早期贵州汉族地区遗存陶瓷3

明中期贵州汉族地区遗存瓷器

四、明代汉族地区与民族地区遗存陶瓷器之不同原因

通过对上述明代汉族地区与民族地区遗存的陶瓷器比较可以发现,贵州遗存明代陶瓷器说明在省会与一些地州及县行政中心,多有明代遗存景德镇或其他产地所产青花瓷等瓷器,器物外形上较当时贵州民族地区制作的土陶、土瓷精致。陶瓷器生产年限主要在洪武至万历年间。究其历史原因,主要有:

第一,明代近六七十万军民进入贵州,多为中原地区与江南地区汉族,他们带来了中原及江南先进的生产技术与大量生活用品。在进入贵州时,移民们必然会带入作为日常必需的大量江西景德镇与其他地区所产陶瓷日用品。

明早期贵州汉族地区遗存陶瓷4

明晚期贵州汉族地区遗存瓷器

第二,随着贵州外来汉族人口的增加,一些商人也来到贵州经商,并带来景德镇及其他地区所产陶瓷器进行销售。明代景德镇已经成为中国瓷器生产的中心,而且到了明代中期其青花生产已经达到很高的水平。“明代景德镇瓷器的内销市场颇为广阔,《天工开物·陶埏》载,明时‘中华四裔驰名猎取者,皆饶郡浮梁景德镇之产也’,‘合并数郡,不敌江西饶郡产’。《江西通志》云:‘自燕云而北,南交址,尔际海,西极蜀,无所不至,皆取厂景德镇。’当年景德镇的陶瓷在国内的市场之广阔,由此可见一斑。”[10]

第三,明代,瓷器是城市居民中极为普遍的日用器皿。洪武二十六年(1393年)明政府曾明文规定各阶层的器用制度:“凡器皿,洪武二十六年定:公侯一品,酒注、酒盏用金,余用银;三品至五品,酒注用银,酒盏用金;六品至九品,酒注、酒盏用银,余皆用瓷、漆、木器,并不许用殊红及抹金、描金、雕琢龙凤文;庶民酒注用锡,酒盏用银,余瓷、漆……”[11]

第四,贵州明代古瓷器涉及的年限主要在洪武至万历年间的瓷器,这与明代移民政策不无联系。明早期洪武年间是贵州移民的高潮,如在安顺方圆二三百里之间,就有屯军大致四万多人,再加上随之入黔的家属,计有十几万人之多。明代中后期政治逐渐走向衰退,中央政府对各地的控制日益削弱。军队管理松散,一些官员开始贪污,军屯中出现士兵逃跑的现象。通过《明实录》中的奏章可见当时朝廷面临的重重问题:“上善其言,命右府具实以闻,复命行在都察院移文诸司遵守。履平又奏:‘贵州僻在西南,地连云南、广西,密迩辰、靖、川、播,中率诸种夷貊,外悉嚣悍生苗,但宜示之兵威,未可绳以刑虑。……如宣德五年二月道还五千余人,其中逃者二千八百有奇。今年亡匿辄取在卫者补之,明年亡匿又取在卫考补之,循以为常,殆见不数年后,贵州卫所军伍日空。’”[12]明后期,多地农民起义的出现,加之满人的入侵,加速了明王朝的灭亡。对于边远西南的贵州及其屯军,朝廷也疏于管理,贵州明后期迁入的人口较少,伴随而至的景德镇青花瓷及其他地区所产陶瓷器在数量还是质量上都不如明朝初期。

现代人力资本理论的先驱西奥多·舒尔茨指出:“人的知识、能力、健康等人力资本的提高对经济增长的贡献比物力、劳动力数量的增加要重要得多,在改变穷人的福利中,决定性的生产要素不是空间、能源和耕地,而是人的质量的改进。”

相比较而言,贵州少数民族地区,尤其是偏远民族地区遗存的明代陶瓷器多为当地烧制的土陶与土瓷,主要是日常生活用品,外形简略粗放,陶瓷器表面没有太多装饰,烧制技术上都较陶瓷制作先进地区滞后许多。究其原因主要:

其一,频繁的战争使少数民族地区鲜有时间与精力学习汉族地区先进的生产与技术。贵州一些民族地区因不愿被朝廷管理,常与朝廷发生战争。据记载,贵州总兵官都督佥事肖授奏:“初,贵州所属治古、答意等长官司新朗等寨残苗吴不尔等出没清浪地方劫掠,杀守堡镇抚叶亡受。授已令湖广备御都指挥张名领兵擒捕……并力攻剿,以除边患。”[13]

其二,贵州民族地区较为偏远,先进的技术、经济、物品难以进入民族地区,贵州民族与汉族的商贸往来甚少。“宣德七年五月己未(初二)贵州思南府知府张谨奏:‘本府税课司岁辨(办)课钞一万二于六百余贯,边民之地,别无出产,商旅不至,课钞皆民陪纳。近户部以钞法不通,于课额外再加五倍,夷民贫困,虽鬻子女不能办,追责急,则窜山岗。乞仍旧为便。”[14]这些记载均说明了民族聚居区由于生产技术低下、商贸不发达,因此贫穷民众生产所产多不能果腹,更无钱购买精美瓷器。加之与汉族地区的商贸极少有往来,青花瓷及青瓷等这些产于汉族地区生活瓷器几乎很少进入这些地区。

其三,贵州民族地区墓葬主要有土坑葬、悬棺葬、崖墓。而且他们的丧葬文化与农耕文化紧密联系,在历史记录中可以发现他们墓葬少有厚葬。明代郭子章《黔记·仲家》称:“葬以伞盖墓,期年而火之,祭以枯鱼。”清代康熙后《贵州通志·蛮僚》载:“贵阳、都匀、镇宁、普安……丧,则屠牛招亲友,以大瓮贮酒,执牛角遍饮……主人不食肉,只食鱼虾。习阴阳家言,葬用棺,以伞盖墓上,期年而火之,不上冢。”

明代青花团花碗

五、结语

通过对贵州明代民族地区与汉族地区遗存陶瓷器的比较可以发现,明代遗存陶瓷器汉族地区主要分布于各地区政治经济中心城市,这些城市多为明代的卫所。遗存的陶瓷器主要以景德镇的民窑所产的青花瓷器的数量最多。民族地区遗存的陶瓷器多为土陶与土瓷,与当时明朝历史背景、民族地区对外经济交往及民族风俗有很大的关系。明代民族地区与汉族地区遗存陶瓷器的不同特点,如棱镜折射了当时贵州明代政治经济、历史民族文化。

注释

[1]杨昌儒,孙兆霞,金燕.贵州民族关系的构建[M].贵阳:贵州人民出版社,2010:69.

[2](明)王士性著,张新民点校.黔南丛书.点校本.第9辑.黔志[M].贵阳:贵州人民出版社,2010:9.

[3]贵阳市志编纂委员会编.贵阳市志.文物志[M].贵阳:贵州人民出版社,1993:166.

[4]贵州省息烽县地方志编纂委员会编.息烽县志[M].贵阳:贵州人民出版社,1993:677.

[5]贵州省盘县特区地方志编纂委员会编.盘县特区志[M].北京:方志出版社,1998:874.

[6]贵州省毕节地区地方志编纂委员会编.毕节地区志·文物名胜志[M].贵阳:贵州人民出版社,1994:52.

[7]贵州省贵定县史志编纂委员会编.贵定县志[M].贵阳:贵州人民出版社,1995:843.

[8]贵州省长顺县地方志编纂委员会编.长顺县志[M].贵阳:贵州人民出版社,1998:520.

[9]贵州省文物考古研究所.贵州基建考古重要发现[M].北京:科学出版社,2015:215.

[10]杨永峰.江西文史资料选辑.第42辑.景德镇陶瓷古今谈[M].北京:中国文史出版社,1991:37.

[11](明)李东阳等撰.(明)申时行等重修.大明会典.第二册[M].扬州:广陵书社,2007:1075.

[12][13][14]贵州民族研究所编.明实录贵州资料辑录[M].贵阳:贵州人民出版社,1983:225,221,222.