对解放战争时期新华社热东支社新闻工作的考察

王 玮

(渤海大学 历史文化学院,辽宁 锦州 121000)

1947年1月1日,新华社在热河省建昌县出刊《新热辽报》,这标志着热东支社的建立。热东支社的同志们不畏艰险,深扎在新闻工作第一线,报道当地人民生活,联络基层通讯。1948年10月锦州解放,热东支社随热东地委进入锦州开展新的工作。学界对地方新闻史的研究较匮乏,尤其是对热河地区新闻史的研究成果寥寥无几。学者主要从报刊史角度研究该区域的新闻活动①,目前还未发现和热河地区新华社有关的学术研究。根据当地档案和文史资料,从组织建构和业务发展方面考察在热河省存在近两年时间的热东支社,梳理其开展的新闻工作,以探究解放战争时期热东支社存在的历史意义。

一、建立热东支社的历史缘由

解放战争时期,热河省东部位于冀、热和辽交界地区,地处北宁路以北和锦承路以南的狭长地带,总面积3万多km2,人口220万,归热河省辖属。1945年9月,中国共产党在此设立热东专区,为晋察冀边区第十八专区,建立党组织热东(十八)地委,下辖朝阳、绥中、兴城、锦州、锦义、凌源、建昌、建东、喀喇沁左旗和叶柏寿等10个县(旗)。

(一)敌我斗争形势的需要

解放战争时期,新华社担负着繁重而艰巨的宣传报道任务,新创建的东北解放区还未形成巩固的革命根据地。面对军事形势的复杂变化,新华社在不断的被迫转移中报道前方战事。中国共产党在东北宣传工作的中心是开展群众运动,如果“群众分不清国民党与共产党的优劣,可能一时接受国民党的欺骗宣传,甚至反对我党,造成我们在东北非常不利的形势”,“那么,我们在东北就将陷于孤立”[1]。

热东地区作为历史上的兵家必争之地,是通往关内的咽喉,随着中国共产党“让开大路,占领两厢”策略的实施,东北全线处于战略收缩阶段,整个热河省都处于游击战争的环境中,热东地区除建东县外,其余各地都已被国民党实际占领。“在带有很大游击性的热东地区办报,是当时形势和战争发展的需要,刻不容缓。”[2]200中共要想在敌我必争的热东省实施战略反攻,建立稳固的农村根据地,切断国民党军队关内外联系,就必须在热东(辽西)地区扎下根,加强一线的新闻宣传和通讯工作。

(二)“全党办通讯社”思想的号召

1946年,国民党对解放区大举进攻,全国内战不可避免。“鉴于战争条件下,报纸发行困难,只有凭借无线电广播这个最便捷的工具,才能迅速及时地把中国共产党的方针政策传播到全国人民中间去。”[3]1946年元旦,新华总社在指示信中提出,当前的中心任务为“介绍和指导解放区的群众运动和建设,报道中央所指示1946年十大任务的推行和经验,以便与人民和实际运动更密切结合,更能起推动实际运动的作用”[4]275-276。1946年4月,中共中央提出“全党办通讯社”的口号,为适应战争形势,新华社在各解放区发展和健全分支机构,在各大战略区设立总社,各区党委设分社,地委设支社。鉴于当时地方报纸和分社在组织上合二为一的情况,总社强调:“地方报纸和分社应有若干分工,报纸以供应当地读者,指导本地实际工作为主,而分社供应总社稿件,立足于本地区的新闻,适当照顾对全国的意义和影响。”[4]276

面对国民党追击,创立于承德的冀热辽分社不断转移社址,“天上有敌机扫射,地上有土匪扰乱,仍坚持出刊油印的《每日新闻》,保持了与党中央的联系”[5]。在加强地方新闻报道的需求下,冀热辽分社到达热北草原城镇林西后,主动化整为零,派出骨干前往热东、热辽和热中地区发展新华支社,号召各地地委独立办报。此时,热东地委领导的土改运动正如火如荼地进行,冀热辽党委考虑到热东地区形势的复杂性,为加强对热东地方工作的指导,准备派遣一支通讯小组前往热东地区了解当地情况,新华通讯社热东支社便应运而生。

二、热东支社的创建与业绩

1946年12月,在热南兴隆山区工作的黄钢奉新华社冀热辽分社和《冀热辽日报》社长李锐指令,去新华社冀东分社领取一部电台到热东执行采访任务,冀东军区司令部通讯科长任翰章派两名熟悉电台业务的同志一同前往。同年12月20日,一行人到达热东地委所在地——建昌县要路沟,筹备建立冀热辽分社下属的热东支社,逐步开展新闻工作。

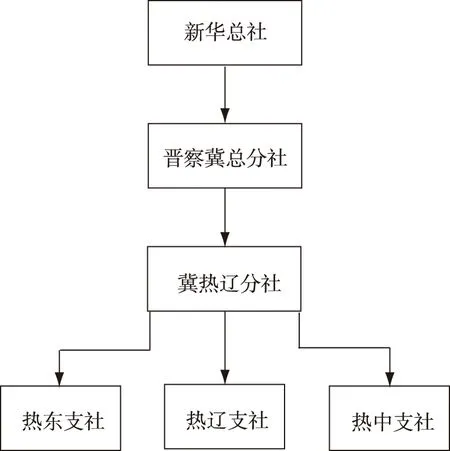

(一)热东支社的人员配备与组织结构

新华社从中央到地方构成一套行之有效的组织机构,热河地区新华社归新华总社领导,下设各级地方分社和支社(图1)。在热东支社办报初期,中共热东地委宣传部长林肖硖、刘南生和石峰都兼任过社长,报社实际工作由副社长黄钢负责,编辑有刘兴汉、宇光和白宗贤,译电员为冯天哲,报务员为张恩,工作人员有孙鸣久、王文质和胡英远等。1947年7月,高文晋受上级委派负责支社工作,成为新华社热东支社暨热东地委人民报社社长。在此期间,热东支社逐步建立了编辑股、采通股、经理股、电台和工厂5个部门,各部门分工明确:编辑股负责报纸文字编写、校对和排版;采通股负责地方的新闻采编,与县区通讯员建立联系;经理股负责支社的日常生产和供给;电台负责收发新闻稿件和指令等。热东支社共60余名新闻工作人员,其中编采人员和印刷厂工人各20余人,在组织上隶属于冀热辽新华分社,归热东(十八)地委领导,同时牵引县区宣传部门反馈基层工作情况。

图1 热河地区新华社组织结构

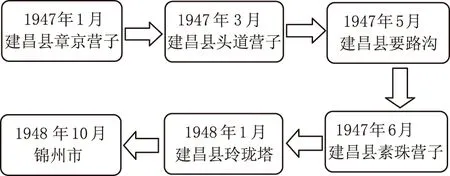

(二)热东支社在转移中艰难生存

1946年后,整个热河省已经处于游击区,敌我势力交叉错杂。热东大部为新开辟地区,群众基础薄弱,《新热辽报》刚创刊两天,国民党军便大举进攻,热东支社立即随地委转移,一天行军40 km,被称为“挎包电台”和“马背报社”。时任副社长的黄钢回忆道:“热东小报工作留给我的总的印象——一个综合的记忆:就总好像是在一次又一次艰难的行军路上……在办报初期,从1947年的新年到同年的春节,迫于敌军的先后进袭,热东报社随着热东地委机关作战斗转移的次数,是很频繁的。”[6]支社地址大致位于热中和热南交界地带,迁移路线(图2)。支社同志每到一个地方驻扎下来,便马上投入到紧张的工作中,“报社在山林中架设隐蔽的木房里坚持工作。三位编辑还要负责刻写,没桌子就在炕沿上刻写,没钢板就买来两把钢锉合并起来代用,没铁笔就用钢针磨制”[2]203。

图2 新华社热东支社迁移路线

在办报过程中,热东地委对支社的需求给予大力支持,尽可能供给社员衣食住行。但残酷的战争环境使得支社不停转移,社员常常忍饥受冻,办报所需要的铅字、油墨和纸张都需要到赤峰、凌源和兴城等地自行筹集。办报的同时还要兼顾电台的工作,收发报机的正常运行、译电员的工作进度、新闻战报稿和社论稿件的遗漏以及支社人员的健康状况是行军途中黄钢关注的焦点。热东支社通过不断转移地址,在残酷的战争环境中生存并发展下来,磨练了社员的革命意志,为1948年解放军的战略反攻积累了斗争经验。

(三)创办与改进热东报纸,实行县区定额发行制度

热东支社建立之初的首要任务便是出版报纸,以反映并指导当地的土改工作。为了能尽快发行刊物,热东地委不仅找来了器材、纸张、马匹和备用的真空管,还配备了党政干部和编务骨干,经过十余天的奋战,1947年元旦,终于在建昌西南的章京营子创刊了热东地委机关报——《新热辽报》,刊登了《解放日报》的《艰苦奋斗,新年献词》和《新热辽报》发刊词。《新热辽报》创刊时为周刊,后来改为周三刊,最后逐渐成为隔日刊。同年7月1日,《新热辽报》改名为《人民报》,支社动员凌源县的技术工人和农村青年建起了工厂,在“九一”记者节出版了铅印《人民报》,每期4开4版,为隔日刊。1948年5月,由于战事紧急,支社加紧战时通讯,《人民报》因此暂时停刊。

《新热辽报》(《人民报》)从1947年元旦创刊到1948年5月终刊,共出版发行报纸360多期,发行面逐渐扩大,有的县发行量达1 000份以上,很好地发挥了教育人民、启发群众和宣传中国共产党的方针政策的作用。刚开始的《新热辽报》是用钢板和蜡纸刻写出来后再油印,起初每张蜡纸只能印200份,经过技术改进后能印500份。凌源解放后,热东支社获得了一部铅印机器,《人民报》便改为铅印报纸。自从报纸由油印改为铅印后,发行量增加到2 500份。铅印使报纸版面字迹比之前更加清楚整洁,发行量得到提高。工厂不仅保证了《人民报》的发行,并且印了大量宣传品和文件分发各地,从1947年9月1日—1948年5月1日,印刷厂共印发报438 380份;捷报35 100份;增刊12 900份;文件和书册445 440份;宣传品66 160份;表格107 270份[2]205。

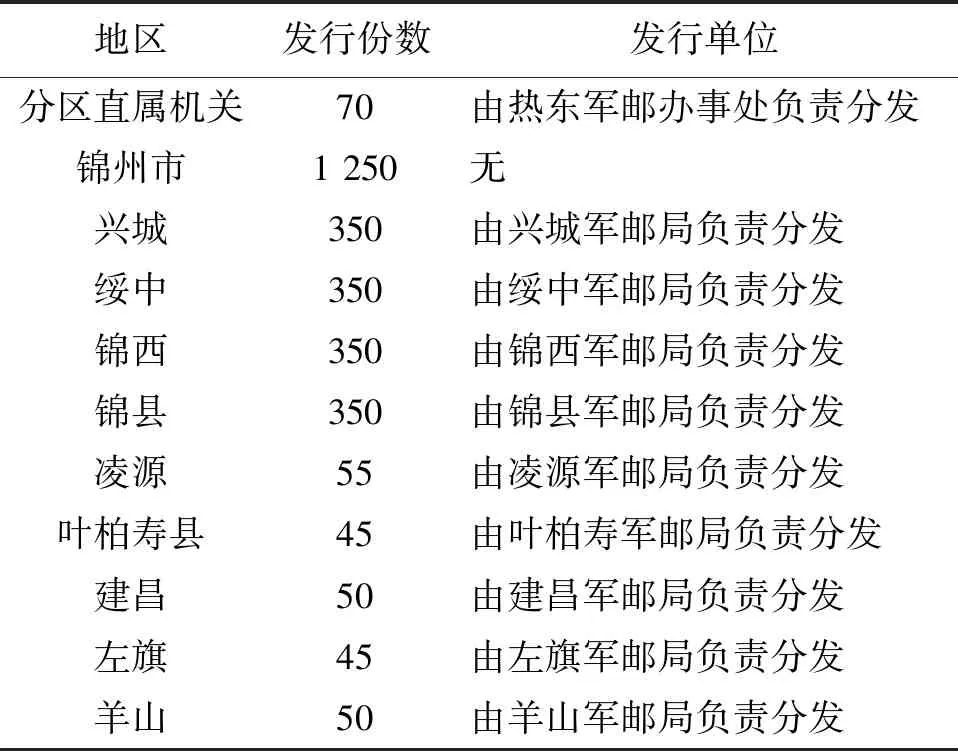

解放战争时期,中共在解放区的党报党刊一般采用邮发一体的方式发行。《人民报》的发行工作统一由各县军邮局直接办理,再下发到各县区机关、行政村、中小学校和城市商户。热东地委宣传部根据实际需求,规定《人民报》对各地方采取定额发放的方式。明确发行《人民报》的负责机构,准确定位报纸受众人群,提升了热东党报的发行效率和宣传效果(表1)。

表1 分区直属机关和各市县《人民报》发行份数②

(四)发展基层通讯组织,加强各级机关联络工作

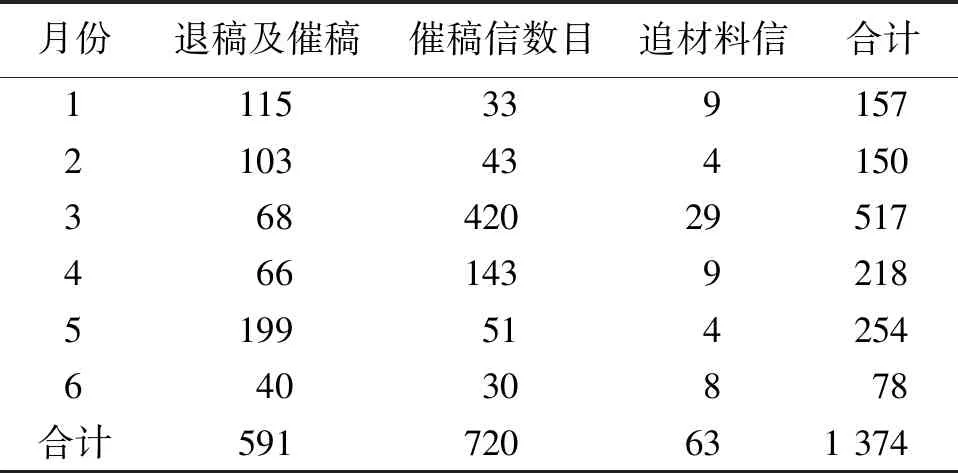

经过1年以来全党及各通讯员的共同努力,热东地区的通讯工作初步打下了通讯组织基础,给支社提供了许多稿件。1948年6月20日,热东地委发出《关于加强通讯工作的指示》,“为了加强通讯工作,还以地委名义发布指示文件,要求健全通讯组织,各县宣传部增设通讯干事1人,专门负责通讯报道和组织稿件。并规定了县委每月至少写稿2篇,区委写稿4篇”[7]。热东支社发展通讯员队伍,各县委书记都成了报社的通讯员,在热东地区广泛建立通讯网,一方面扩大了报纸的信息源,另一方面也弥补了报社编采人员不足的问题。在全党办报的号召下,各级党委对该工作更加重视,稿件、广播及电台在质量和数量上得到提高。从1947年8月到1948年6月共播发新闻稿256篇,1948年1-5月,电台共收听总社新闻3 578份,资料81份;收听分社新闻公报91份,发给分社新闻公报131份③。近两年时间,热东支社来稿数量逐月递增,稿件字数与质量相较办报初期有所提升。支社对“问题稿”和“缺失稿”进行审查和反馈,督促各地区完成每个月的交稿任务(表2),与基层通讯员沟通交流加强,新闻工作的准确性与时效性得到提高。

表2 新华社热东支社来稿统计③

表3 新华社热东支社给通讯员去信统计(1948.1.19—1948.6.15)③

三、热东支社新闻工作的历史意义

热东支社从无到有,随着工作经验的积累和办报技术的熟练,逐渐走向规模化和正规化。支社新闻工作者根据地委领导意图和中国共产党的新闻工作方针,用通俗易懂的语言和文风,对热东人民正在进行的解放战争、清算、反霸、土地改革、发展生产、参军及参战支援前线等实际工作进行宣传报道。热东支社在热东解放区、边沿区和国统区普遍印发宣传品,召开座谈会和群众宣讲会,提高了干部官兵和人民群众的思想觉悟和认识水平。

(一)培养了一批优秀的新闻工作者

抗战胜利后,新华社进入新的发展阶段,这一时期提出了“党和人民的新闻工作者必备的4个条件:马列主义的修养;政策路线的知识;正确的态度;独立地做相当艰苦的工作”[8]。只有真正了解党的政策才能办好报纸,发挥好报纸的宣传作用。1946年元旦,新华总社发布《把我们的新闻事业更提高一步》的指示信和《电讯要简练》的公开信中提出,各地方新华社要提高报道水平、改进新闻写作和加紧业务学习等新的任务与要求,指出最好的学习方法是与实际工作相结合,总结经验。

热东支社在建立时没有独立办报经验,只有通过学习新华总社和分社指示来不断摸索。编辑股在写作上要实事求是,对事件要有说明、注释和比较,同时还要融入思想感情,引起读者共鸣;在编排上要讲究布局,重要新闻要有导语,且导语要精练。采通股要求新闻记者扩大报道范围,深入人民群众中发现新事物和新创造;报道要有时效性和系统性,重大新闻报道要迅速、准确和有始有终。电台是通讯社的“无价之宝”,报务员除要熟练掌握发报方法外,电讯写作必须改变过去文字冗长啰嗦的作法,做到紧缩字句;在电台讯息接收上通过不断培训学习,掉字掉报现象逐渐减少,译电员常常夜以继日地收听来自新华总社和张家口广播电台的消息,抄收新华社广播新闻以供报纸刊登。支社开办的印报工厂动员农村青年进厂学习排字、印刷、铸字及装订等技术。

热东支社出版《人民报》后,各部门共培养了30多名本地知识青年,他们成为新闻工作中的新生力量。在这些新闻工作者中,有日夜艰苦工作为新闻事业献身的革命战士,也有随部队解放城市担负开辟新闻工作重任的业务骨干。他们在各自的岗位上兢兢业业,为党和人民的新闻事业奋斗终身。

(二)党报成为中共热东地委的“喉舌”

“在解放战争中,中共报纸无论是办报理念还是组织机构的设置与管理,基本上采用的都是苏联模式。比如:全党办报,报纸是党联系群众的工具和桥梁的理念,报社建立党报委员会、编委会或党支部,在党的统一领导下实行社长负责制,等等。”[9]1948年,刘少奇在对华北记者团的谈话中指出:“我们党要通过千百条线索和群众联系起来,而你们的工作、你们的事业,就是千百条线索中很重要的一条。报纸每天和群众见面,每天把党的政策告诉群众。”[10]

中共热东地委充分利用报纸这一宣传工具指导本地区的工作。地委领导干部和宣传部经常把地委的宣传报道意图和方针传达给《新热辽报》(后称《人民报》),或请报社同志列席地委召开的重要会议,让他们了解地委的工作意图及工作情况。《新热辽报》第二十八期发表了地委总结的《示范村的经验》,对推动土改和清算反霸运动起到了积极作用。《人民报》停刊后,热东地委于1948年8月出刊《热东工作通讯》,“刊登上级和地委的工作指示、决定;各种工作总结、经验、问题、研究;典型材料介绍;规模性的群运消息报道等”④。同年12月出版的《支部生活》主要内容是介绍热东地区公开建党、整党典型经验和支部工作经验,反映党员的思想、情绪和要求。党报的发行加强了地委对热东各种工作的指导和经验交流,提升了党组织对热东地区的影响力,起到了“上情下达”的党的“喉舌”作用。

(三)立足当地进行报道,打破民众思想禁锢

热河省地处关外边疆,民族成分复杂,经济文化发展滞后。加之经历了伪满时期的奴化统治,民众普遍处于愚昧状态。抗争胜利后,当地人民对中国共产党的队伍采取不信任和不接触的态度。中共党报除了宣传党的政策和扩大党的影响外,还担负起提升群众觉悟和改变其摆脱愚昧落后思想的任务。热东支社主要面向农村基层干部和农民,立足当地实际,宣传人民解放战争的胜利形势和胜利消息。敌军的失败、蒋介石统治的崩溃以及国统区人民爱国运动的开展,提高了干部战士和广大人民群众对形势的认识,坚定了大家的胜利信心。

新闻工作者长期深入当地了解民风习俗,与群众密切联系,采通股的同志写稿也多用一些当地方言,使报纸更加通俗易懂。热东支社在新闻报道中体现出为人民服务的工作态度,报纸大量反映民众实际生活,如通报表扬了建昌县南营子农民李中和积极劳动的事迹,在当地老百姓中树立了标杆。《新热辽报》从创办到改名为《人民报》,正是热东地区人民军胜利进军和大规模土地改革时期,《新热辽报》第十四期就以《建昌全县1000青年踊跃参军》为题,报道了该县人民参军参战的情况,号召群众踊跃参军,促进了各地的扩军工作。第二十八期以《从田杖子村看半生不熟》为题,报道了建东县第一区土改中的“煮夹生饭”问题,批评了贫雇农的关门主义,纠正土改中伤害中农利益的左倾现象。《人民报》成为当地中小学的教材,“鸽子洞有的老乡把报纸贴在灶王爷上,因为上边有二十四节”。“副刊《农民园地》成为干部和农民普遍爱看的一角,群众反映先头国民党的报纸净登恋爱事,八路军是真地为人民服务。”③在热东支社的新闻宣传下,民众的思想得到解放,当地人民逐渐摆脱了旧社会的观念束缚,翻身成为土地的主人。

(四)成为新华分社新闻稿件的来源

热东支社作为新华社分社在热河地区的派出机构,接受分社任务,履行支社使命,经常将新华通讯社一些重要通讯转发给分社,同时向分社提供大量的热东地区基层稿件,仅1948年1-5月就共向分社发送新闻公报131份,69 656字。在1947年7月10日《群众日报》稿件的报道领域统计中就有两篇有关热东的新闻报道——《新热辽报号召好好为人民服务(主题)》和《热东总结示范经验(主题)胡锡奎同志指出三大优点(副题)》[11]。时任冀热辽分社(1947年改为冀察热辽分社)社长的李锐认为,分赴热东、热中和热辽3个地区办地委报是正确的,分社在各地方建立通讯组负责写稿,把“工作重心放在通采,放在下面”[12]。热东地委要求各县、区建立和健全通讯组织,总结新闻工作中的教训,开展反“客里空”运动,形成实事求是的工作作风,认真审查稿件,保证内容真实,所有稿件一律经过地委审查后再由支社发给分社,为冀察热辽分社提供真实可靠的新闻稿件来源。

作为新华社的地方分支机构,热东支社是解放战争时期热东地区的“新闻汇集中心”和“情报站”,以办好中共热东地委党报为工作重心,担负着中国共产党在战争环境下宣传动员民众的任务。热东支社将党的政策和群众需求相结合,指导和反映地方工作中存在的问题;学习研究党的纲领政策,重视党对新华社的领导;开展自查工作,克服在新闻报道中存在的失真问题。对热东支社新闻工作的考察可为新时代中国新闻事业的发展提供借鉴和启示。

注 释:

① 热河地区新闻史研究的相关报刊研究,主要有徐润雪《热河地区报刊史研究》、杨茜《李锐与热河〈大众日报〉》、忒莫勒《内蒙古旧报刊考录》、张丽萍《内蒙古民国报刊史研究》、白润生《建国前内蒙报业概述》和赵建民《近代辽宁报业研究1899-1949》等。

② 热东地委宣传部.关于《人民报》发行问题的通知[B].1947年12月7日.锦州市档案馆藏.档案号159-1-278.

③ 热东支社.热东支社十个月工作总结[B].1948年6月15日.锦州市档案馆藏.档案号159-1-299.

④ 热东地委宣传部.关于出刊热东工作通讯的通知[B].1948年6月20日.锦州市档案馆藏.档案号159-1-278.