李西廷:迈瑞拿什么征服下一个十年

万丽

迈瑞医疗的30年,走了一条典型的中国制造企业的爬坡之路。第一个10年“农村包围城市”,用低价策略打入周边市场;第二个10年通过持续创新丰富产品品质,主动进攻核心城市、主流市场;到第三个10年,全国乃至世界顶尖医院都开始使用其产品。

全球医疗器械的诸多重要赛道,依然被老牌跨国巨头占据。而立之年的中国“医械一哥”迈瑞,要用5-10年进入世界前20名,征途尚远。由创始人搭建的企业文化、创新体系和市场基础,能否得到传承和发扬,带领迈瑞医疗跻身巨头前列,是创始人李西廷正在思考的事情。

1991年,抱着“试一试”态度下海创业的李西廷没有想过,他能坚持30年,将公司从200万港元启动资金,变成今日一度超5600亿元市值,坐稳国内医疗器械龙头的位置。

迈瑞医疗的成长,首先是深圳式创業的成功。上世纪90年代初,迈瑞在深圳市政府帮助下两次获得595万元贷款,这成为其创业初期能够站稳脚跟的第一股“东风”。正是在帮助迈瑞为代表的高科技企业融资过程中,深圳市政府意识到资本对科技成果转化的作用,催生了深创投这样国资背景的创投企业。

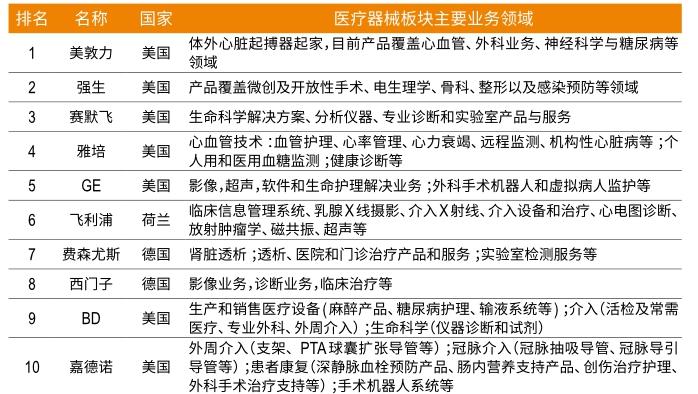

表1:全球收入前十大医疗器械公司及其优势领域

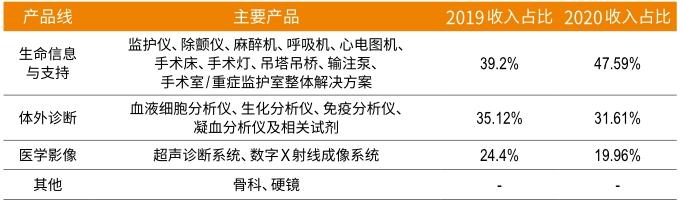

表2:2019-2020年迈瑞医疗各产品线及收入占比

迈瑞医疗更是中国市场红利的产物,其在中国医疗器械一片空白的基础上异军突起,离不开本土广阔市场的成就。如李西廷所说,“伟大的市场才能孕育伟大的企业”。

当然,如果只是满足于借助市场红利赚快钱,迈瑞医疗同样无法取得今日成绩。迈瑞式崛起,是一场艰难的自主创新攻坚战。创立第二年,迈瑞就切入自主研发、自主生产,通过差异化打法培育实力,直至与国际巨头正面竞争。严苛的经营质量管理体系、人才体系、经销商模式,是其能够屹立市场的关键。

迈瑞30年发展历程中,两次上市,一美一中资本市场,均在成长的关键时期助其一臂之力。外延式并购,是迈瑞医疗深化自主研发和拓展市场的利器,其在国际、国内收购标的协同效应上的巨大反差,也折射国内医疗设备自主创新之路任重道远。

医疗器械,满是国际巨头的赛场

地处深圳南山区高新技术产业园的迈瑞大厦,每天来访人员络绎不绝。作为中国医疗器械“一哥”,迈瑞医疗的产品已经覆盖国内99%的三甲医院和近11万家医疗机构;在国际上,其也有不容忽视的行业地位:销售范围遍及全球190多个国家和地区,北美、西欧等全球最顶尖的医院都在使用其产品。

迈瑞医疗所处的医疗器械行业,细分领域众多,美国食品药品监督管理局(FDA)曾将1700多种器械分成17个领域。若对其进行粗线条划分,大体可以分为医疗设备、体外诊断(IVD)、医用耗材、流通服务等赛道。其中,高端医疗设备、体外诊断和高值耗材等细分赛道,涉及临床医学、生物、化学、电子、机械、材料、光学等多个学科交叉,知识密集,产品技术含量高,利润也较高,是大型跨国公司竞逐的热点(表1)。

迈瑞医疗占据了医疗设备赛道的多个细分品类和体外诊断赛道的血球、化学发光、生化诊断等细分领域,且产品种类较为丰富,覆盖高、中、低端市场。迈瑞医疗内部将其产品分为生命信息与支持、体外诊断和医学影像三大产品线(表2)。

2019年,这三大板块收入占据迈瑞医疗营收的比重分别为39.2%,35.12%和24.4%。2020年,受疫情影响,其监护仪、呼吸机、输注泵等产品销量大增,同步带动生命信息与支持产品线营收提升54.18%,占比提升至47.59%,体外诊断产品线收入占比降至31.61%,医学影像产品线占比降至19.96%。

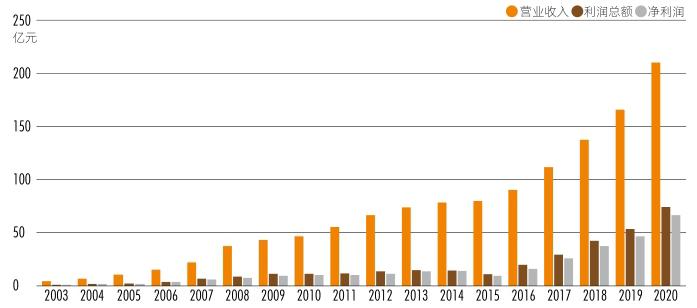

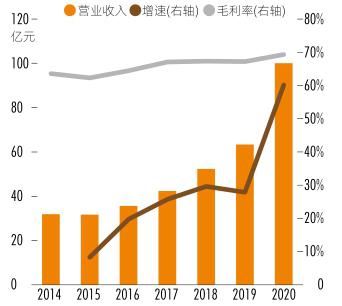

2003-2020年,其营业收入增长了45.7倍,净利润增长66.6倍(图1),监护仪、呼吸机、麻醉机、灯床塔、除颤仪、血球、生化、超声等主要产品均已做到国产前列。

2019年QMED网站发布的全球医疗器械排名中,迈瑞医疗排在第34位。前33名中有21家来自美国,其余12家则分散在日本、德国、英国、瑞士、荷兰等7个发达国家。

作为国内名副其实的“医疗器械龙头”,迈瑞医疗成为资本市场受追捧的对象,截至2021年6月20日,其市值超过5690亿元,在创业板排第二位。

坚定自研路线,风投接力政府资金催谷“中国第一”

回望创业30年,李西廷说他“没有一天放松过”。30年如一日,他每天早早来到办公室。

李西廷1951年出生于安徽砀山,高中毕业于当地重点砀山中学。1966年高考取消,他未能如愿上大学。1969年,刚满18岁的李西廷成为了湖北神农架林区的一名工程兵。1973年,国内大学招收工农兵学员,刚刚退伍的李西廷抓住机会,以数理化全县第二名的成绩,进入中国科学技术大学物理系,学习低温物理专业。毕业后,他被分配到中科院武汉物理研究所,负责低温工程工作。

图1:迈瑞医疗的营业收入及利润增长情况

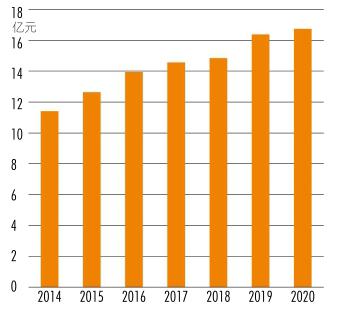

到2020年,迈瑞医疗研发投入达21亿元,同比增长27%;研发费用达到18.69亿元,在全行业遥遥领先(表4)。

医疗器械细分领域众多,有限的研发开支如何用在刀刃上?迈瑞注重量力而行。

在生命信息与支持业务领域,迈瑞开发了第一款拳头产品监护仪后,又陆续涉足有一定技术壁垒的麻醉机、呼吸机、除颤仪等产品,由易到难,逐步根据市场需求及自身实力,丰富产品线,优化升级原有产品,从中低端走向中高端。在此基础上,迈瑞又发展出了急救、围术期和重症三大整体解决方案。

体外诊断领域,迈瑞最早以具有普及性的血常规检测作为切入点,发展血球分析业务,在引进美国厂商产品贴牌生产的基础上,研发出中国第一台全自动三分类血液细胞分析仪,随后进入生化诊断分析领域。2010年开始,迈瑞着重发展化学发光业务,以仪器销售带动试剂销售。

医学影像板块业务领域,可分为四大类:同位素扫描、CT、核磁、超声。迈瑞最早从黑白超声设备切入,在此基础上发展了全数字彩超、台式/移动DR和便携式彩超,至今始终没有进行核磁共振、CT等大型复杂设备的自主研发。

图2:2006-2020年迈瑞的研发投入情况

表4: 2020年国内医疗器械公司研发费用投入情况

開发新产品时,碰壁是常有的事。2012年,迈瑞收购上海医光,主要目的是开拓软镜市场,但最终市场反应不佳,其迅速选择放弃止损,避免无效的资源投入,转而专攻硬镜。

多年来,迈瑞在全球建立了9大研发中心。在海外,位于美国西雅图的研发中心主要做超声探头;硅谷的研发中心主攻成像技术;位于美东的新泽西研发中心专注临床研究,同时了解海外医生需求、海外市场新动向以及最新的政策变化等。

在国内,深圳中心定位于综合性,负责全球三大产线新产品的规划和整机研发;西安中心专注于生命信息与支持和数字超声软件研发;南京中心专注于手术灯、手术床、吊塔、吊桥等设备的研发;北京中心专注体外诊断、数字超声、医疗信息三大业务;2020年开始筹备建设的武汉研发中心,主要负责新产品、新业务线的开拓。按照计划,武汉也将被打造为迈瑞的全球第二总部。

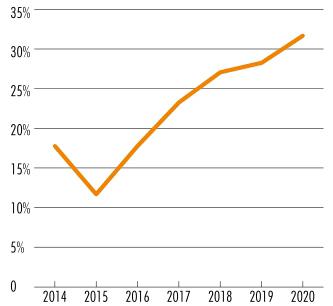

长期的研发投入,带来了实质回报。2015年至今,迈瑞医疗的净利润率逐年提升,从11.7%升至31.7%(图3)。这意味着,公司吃下的中高端市场份额在逐年增加,护城河在不断加深。

尤其是生命信息与支持产品线,2015年至今营业收入增速不断提升的同时,毛利率提升了超过7.5个百分点,达到68%(图4)。

大举并购,国内、国际收购标的协同结果迥异

纵观全球医疗器械巨头的成长史,并购都是绕不开的话题。上世纪80年代起,美敦力先后跨赛道,收购心脏介入、胰岛素输注泵、脊柱、外科等领域的优质公司,逐步构筑起自身在全球医疗器械的龙头地位。

图3: 迈瑞医疗2014-2020年净利润率增长情况

图4: 2014-2020年迈瑞医疗生命信息与支持类产品线的营收及毛利率

技术周期短、细分领域多、产品复杂等特征,让并购成为医疗器械公司实现新市场开拓、丰富产品矩阵、提升江湖地位的重要途径。并购,也是迈瑞医疗的成长策略之一。

2008-2009年,受金融危机影响,海外医疗机构采购减少,此后数年,迈瑞医疗在国外的收入增速换挡至10.8%左右。几乎在同期,2008-2014年,国内市场整体和卫生费用投入情况也在减少,2011年国内医疗采购有所恢复,但是随着2012年反腐推进,医院采购变得谨慎,整体增速换挡至10.9%。

也就是在市场行情低迷期间,迈瑞开启了密集并购策略。其第一次出手是在上市后的第三年,2008年金融危机,令其可以用较小的代价收购Datascope。

迈瑞发起的另一桩成功的国际并购,发生在2013年,其以1.05亿美元并购全美超声诊断系统领先的Zonare。此时,Zonare的研发团队已开发出了具有革命性意义的ZONE- Sonography技术(域成像技术),显著提升了产品图像质量。收购后,迈瑞获得Zonare的技术及渠道。基于其先进技术,迈瑞于 2015 年推出产品Resona7,进军高端彩超领域。

2011-2013年,迈瑞还对国内外医疗器械上下游公司进行了10余起收购合并,耗资总额超过10亿元。这些收购按照目的,可以划分为四大类。

第一,扩充产品线。例如对深科医疗的收购,是为了补充输液泵业务;收购苏州惠生电子和长沙天地人等,主要为补充体外诊断的版图;收购浙江格林蓝德,主要为获得其PACS/RIS研发、销售和售后平台;收购武汉德骼拜尔,则令迈瑞获得了整套骨科植入物产品平台等。

第二,获取技术。典型是对美国Zonare以及瑞典Artema的收购,获得了对方的麻醉气体检测技术。

第三,扩展新业务。代表是对杭州光典的收购,开辟了微创外科新业务。

第四,开拓海外市场。通过收购 Datascope拓展美国市场。

并购是一把双刃剑。其固然有助于延伸公司触角,但也存在诸多潜在风险,如隐藏的债务风险、诉讼风险、运营风险和员工管理等问题。如果没有过硬的整合能力,并购得来的产品、技术和业务线,一样难以消化,尤其是跨境并购,整合难度更高。出乎意料的是,与海外标的相比,并购国内公司的协同效应比李西廷预想的要低得多。

“国内公司整合起来太费劲了,收购效果不是太理想。大量合规合法、知识产权问题,包括有的生产经营环境、消防、环保和员工安全等基本问题,需要一点点帮它们整改,整改起来要好几年。收购一个大学生,却要从幼儿园开始给它们补课,这就费劲了。这对我们来说是一个教训。”李西廷介绍,“国际公司一般非常成熟,法律意识较强,合规合法,收购国外的公司协同效应较为显著。”

为了便于整合,迈瑞医疗将国内并购的大部分标的转为100%控股。2014年之后,迈瑞医疗没有新增对国内企业的并购,但未停下在国际上搜寻标的的步伐。2021年5月,迈瑞医疗再次出手,以5.45亿欧元的价格收购芬兰海肽生物(HyTest)100%股权,后者主营业务是体外诊断用抗原抗体等试剂原材料的研发生产及抗体服务。

数据显示,在国内,试剂占据了耗材市场超过70%的规模,且试剂行业毛利率在60%左右,仪器行业毛利率则在30%左右。对HyTest的收购,让外界对迈瑞体外诊断业务的发展插上了想象的翅膀。

李西廷认为,这是一次非常有战略意义的收购,“对迈瑞研发试剂上游原材料是非常重要的。他们光生产线上就有50%的员工都是博士,国际大公司都向他们采购原材料。收购以后,我们能获得和其他公司在专利上互相授权的机会,还可以利用他们的团队进一步做研发,做更多、更好的试剂原材料。我希望试剂原材料50%-60%都能掌握在自己手里,这样任何一个国家都没法对我们卡脖子”。

私有化结束纽交所“使命”

2015年,迈瑞聚焦主业,加大力度投入研发,包括N系列高端监护、血球流水线、RE系列彩超等产品全面突破。与此同时,经历了市场低迷和大举并购,其营收增速放缓,净利润同比首次出现下滑。

这也反映在资本市场上。当时,2015年5月中,迈瑞国际在纽交所的市值约为35.9亿美元,折合人民币223亿元,市盈率约为24倍。而在同期的A股市场,医疗器械/设备相关公司估值普遍偏高,做高耗值材料的凯利泰(300326),静态市盈率高达170倍,主营医疗监护仪的宝莱特(300246),静态市盈率高达243倍。虽然,以华登国际1997年首次投资迈瑞200万美元、持股13.04%计算,迈瑞的估值已从1533万美元,18年间上涨了230多倍。

此时,中概股回归A股浪潮已起。迈瑞管理层也决定,将迈瑞国际从纽交所私有化,回归A股。

2015年6月,迈瑞国际宣布,公司联合创始人、董事、总裁和联合首席执行官李西廷,董事长徐航与联合创始人、联合首席执行官、首席战略官成明和组成买方集团,向董事会提交了拟收购外部流通股份的要约。值得一提的是,这一买方集团中没有私募股权基金的身影,此次私有化要约完全由公司管理层发起。

市场普遍认为,迈瑞国际私有化的目的很明显:估值过低。

李西廷在接受新财富采访时,对私有化的原因做了更详细的解释:“经过多年发展,迈瑞的品牌、质量和售后服务获得了从成熟市场到新兴市场的认可,已可以不依靠纽交所背书。我们也不愿意在那里呆,一是沟通起来很麻烦。二是中美资本市场游戏规则很不一样,既要考虑中国的法律,又要考虑美国的法律,很不方便。第三,纽交所各方面费用很高,比中国高一倍还多。迈瑞还经常遭到做空机构不必要的干扰,每次都要律师出面,费用高昂。再加上A股市场在不断进步,我们认为,回来对公司业务发展是有好处的。我们的经营成果和国人分享,也没有什么不好。”

图5:迈瑞国际退市后的股权架构

2015年7月,李西廷、徐航、成明和通过各自控制的境外子公司,在开曼群岛设立了三层控股公司,作为实施私有化的主体,从上至下分别为Supreme Union,Excelsior Union和Solid Union。

买方集团曾在2015年6月为私有化出价30美元/股,随着中概股股价暴跌,之后又将报价调低至27美元/股,最终在2015年12月21日,迈瑞国际公告,收购价格定格在28美元/股。

随后,Excelsior Union及其全资子公司Solid Union以此价格收购迈瑞国际外部股权,收购后Solid Union与迈瑞国际合并,存续主体为迈瑞国际。此后的A股上市主体迈瑞医疗,则由迈瑞国际通过旗下香港投资和香港控股两家公司控制(图5)。

整个私有化耗资共计约24.6亿美元,其中20.5亿美元由中国银行澳门分行、平安银行分别向Solid Union提供私有化贷款,4.1亿美元是迈瑞国际的全资子公司香港投资的境外自有资金。2016年3月,迈瑞国际正式从纽交所退市。

中概股順利私有化的关键,在于能否获得股东多数同意,其中,收购价格是一个关键因素。

2020年全球第二十名医疗器械公司的销售收入约为74.3亿美元,按照5%平均增速计算,10年后约为115.26亿美元。迈瑞若要在10年内实现赶超,年复合增长率需不低于14%。近5年,迈瑞各类产品线收入依然保持了较高的复合增速,其中,体外诊断产品线达到21%,医学影像产品线超过12%,营收占比最大的生命信息与技术产品线达到15%。

随着产品的不断渗透,迈瑞拳头产品的市场空间还有多大?未来增速是否会放缓?

迈瑞医疗在2020年年报中提到,中国人均ICU床位数是德国的1/5、ICU床位数占医院总床位的比重是美国的1/9,人均医疗器械规模是美国的1/7。作为全球第二大经济体,中国医疗投入占GDP比重显著低于欧美,差距巨大。而ICU病房对监护仪等生命信息与支持技术类产品的配置要求一般都较高,也就是说,本土市场红利依然具备较大的想象空间。

问题二:产品品类如何突破?

要加速实现赶超,必须丰富产品线。根据迈瑞年报,在全球医疗器械版图中,迈瑞医疗所进入的领域仅占17%左右。但要跨入剩下83%版图中的高附加值部分,并非易事。

医疗器械是一个需要时间和金钱长期投资,以构筑技术壁垒和生态体系的领域,一旦一家公司在一个细分领域站稳脚跟,其龙头效应将不断强化。也正因如此,迈瑞医疗若要进入其他龙头企业已经深耕数十年的领域,难度极高。以体外诊断为例,全球体外诊断一半的市场份额由罗氏、丹纳赫、雅培和西门子4家厂商占据,在中国市场,其份额甚至高达7成,地位极其牢固。

图7: 2014-2020年迈瑞医疗在北美地区的收入

在新业务上,迈瑞则延续稳扎稳打的风格,在考虑市场需求和自身能力的基础上进行探索。动物医疗是其发力的新方向之一,涉猎的领域包括兽用监护、兽用IVD、兽用超声等。一方面,兽用产品线天然契合公司现有的三大业务线,另一方面,迈瑞具有多年兽用产品海外推广的基础。

同時,迈瑞看准微创手术的大趋势,正以内窥镜中的硬镜作为切入点,带动相关微创手术附件和耗材的研发销售。骨科耗材,也是迈瑞正在探索的新产品线之一。

问题三:过去的并购策略能否持续?

收购是迈瑞过去10多年提升竞争力的重要手段,但是在现阶段国际形势、市场环境下,跨国收购的障碍在增加。

贸易摩擦下,2018年迈瑞销往美国的产品,基本都进入加税清单。从数据上看,近两年迈瑞在北美的营收增速偏弱(图7)。

EvaluateMedTech的数据显示,全球前10大医疗器械公司的市场规模,已经连续多年占据全市场的4成左右。龙头企业通过并购不断扩大体量,龙头地位稳固。而以人工智能为代表的高科技,正在给这一领域带来新一轮技术革命,创新的浪潮必将加速行业集中度的走高,行业竞争加剧。

问题四:创新的传统能否保持和发扬?

要在激烈的竞争中完成超越,必须不断加码技术创新。迈瑞的前30年,离不开第一代创始人的掌舵,随着龙头地位的稳固,开拓者们的使命陆续走到尾声。徐航也在2012年辞去联席CEO的职位,跨界房地产,退出迈瑞的日常管理。

由前人搭建的企业文化、创新体系和市场基础,能否得到传承和发扬,带领迈瑞医疗继续扎根国内、驰骋全球,实现对国际巨头的全面超越,是创始人李西廷正在思考的事情。

不论如何,作为中国开拓海外市场和突破高端市场最成功的医疗器械公司,迈瑞医疗依然在国产医疗器械行业赶超途中,寄托了“全村的希望”。