昆山鑫宇佳苑项目地下部分新建与已建结构融合设计

陈大好,陆钧衡,魏大平,宋世伟,许 准

(南京长江都市建筑设计股份有限公司,南京 210002)

1 工程概况

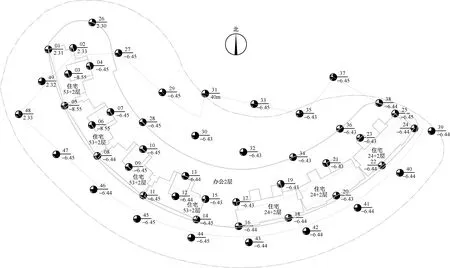

图2 总平面图

“鑫宇佳苑”项目位于江苏省昆山市花桥镇国际商务城,功能为高层住宅、超高层住宅(含底部两层办公和地下车库),总建筑面积14.83万m2,其中地上11.97万m2,地下2.86万m2。地上建筑平面总体呈弧形(图1,2),高层住宅与超高层住宅之间在2层楼面通过底部架空的共享平台相接。本工程地下室2~3层,高层住宅地上26层,建筑最高点82.5m,超高层住宅地上55层,建筑最高点186.10m。

图1 建筑效果图

本工程所在地块原为“中宇国际大厦”项目,建筑功能为商业和办公,后因规划部门对该地块城市功能重新定位,将原商办用地划调为高层住宅用地,“鑫宇佳苑”作为该地块的新建项目应运而生。

1.1 原项目情况及场地现状

本地块原项目“中宇国际大厦”,包含一栋高度200m的超高层办公塔楼和4层商业裙房,2层地下室。塔楼区域因埋深要求,底板较其他区域低2.6m,相应范围的地下室楼层与其他区域形成错层。上部结构通过一道结构缝分成两个独立的结构单元,即塔楼单元和裙楼单元。原项目“中宇国际大厦”的施工图出图时间为2013年8月,截至2017年12月,原项目的场地现状为全部桩基和地下室主体结构施工完成,上部主体结构施工至4层。鉴于原项目与新建项目地上部分完全不同,原项目地上已建主体需全部拆除。

1.2 新建项目上部结构概况

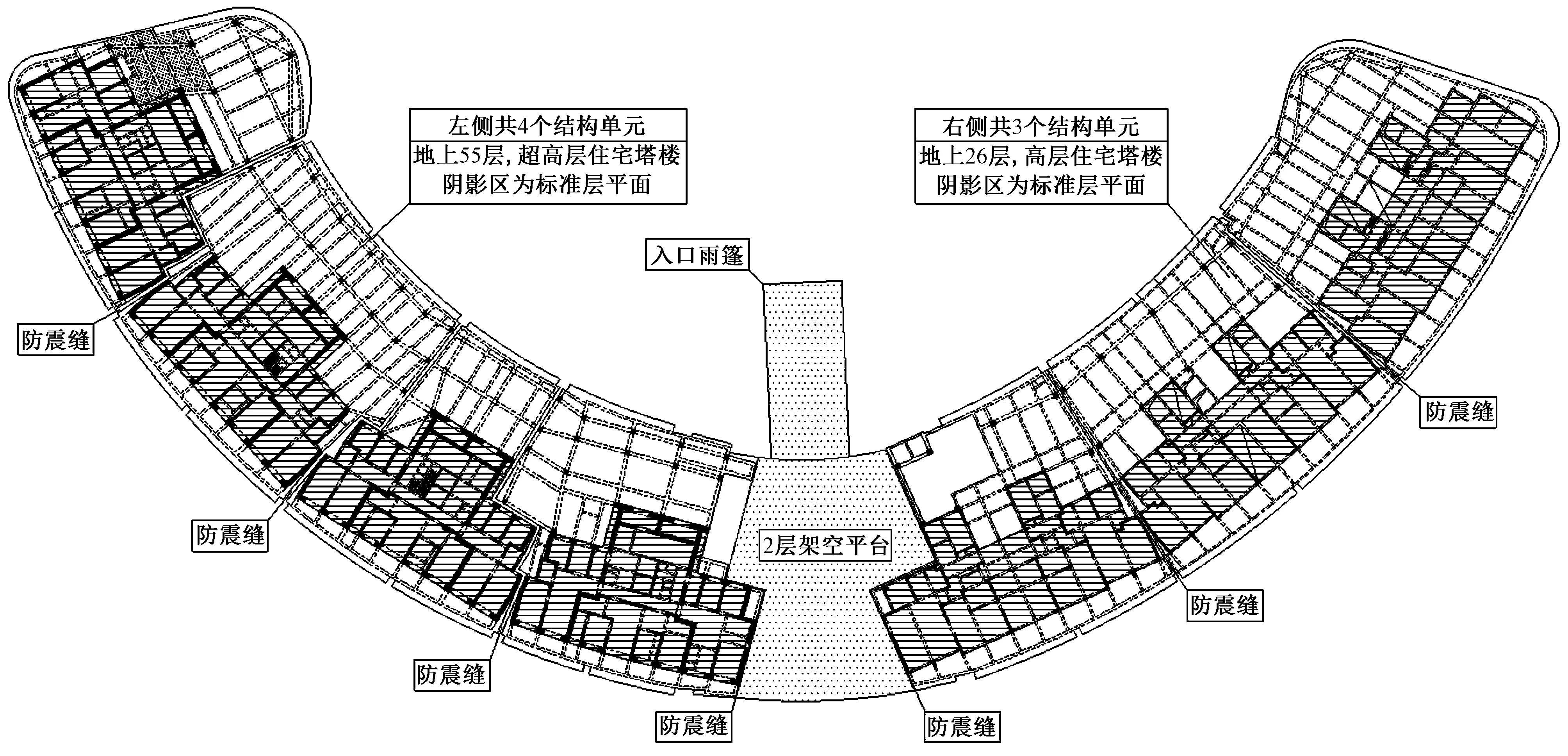

新建住宅项目上部结构通过设置防震缝分为8个独立的结构单元:其中3栋26层的高层住宅采用剪力墙结构,上部结构高度78.70m;其中4栋55层的超高层住宅采用剪力墙结构,上部结构高度170.10m;两者之间的2层架空平台采用钢框架结构,单层结构高度9.0m。上部结构平面及分缝情况如图3所示,整体平面的外弧长约258m,内弧长约173m,径向进深约32m。

图3 新建上部结构缝示意

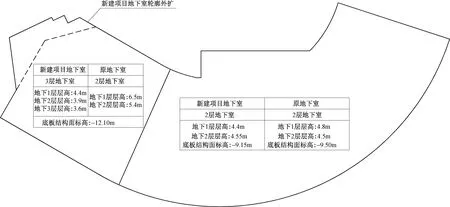

1.3 新建项目地下室与原地下室建筑情况对比

新建项目地下室与原地下室在外轮廓、层数、层高及底板结构面标高方面对比如图4所示。可以看出:两者外轮廓绝大部分一致,仅新建的3层地下室局部外扩;两者层数在西区相差一层,新建地下室利用该区域原底板埋深较大的情况做成3层地下室;两者层高各有差异;地下室设计时按照不破坏原结构底板的原则进行,两者底板结构面标高在西区完全一致,在东区新建地下室较原地下室高0.35m。

图4 新建项目地下室与原地下室建筑情况对比示意

2 新建项目地下部分结构的建造方式

基于上述情况,本工程地下部分采用部分已建结构构件与新建结构构件相结合,组成全新结构的建造方式。该建造方式将涉及已建结构构件的甄选利用、新建结构构件的设计以及新建与已建结构的融合设计。

3 已建结构地下部分构件保留利用情况

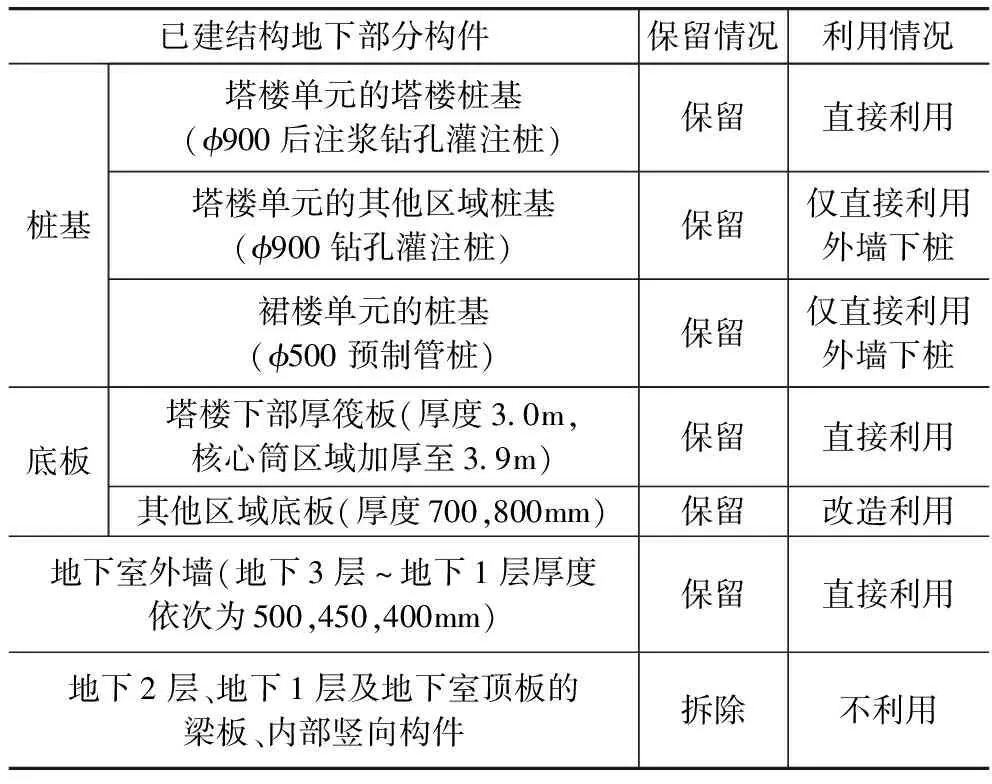

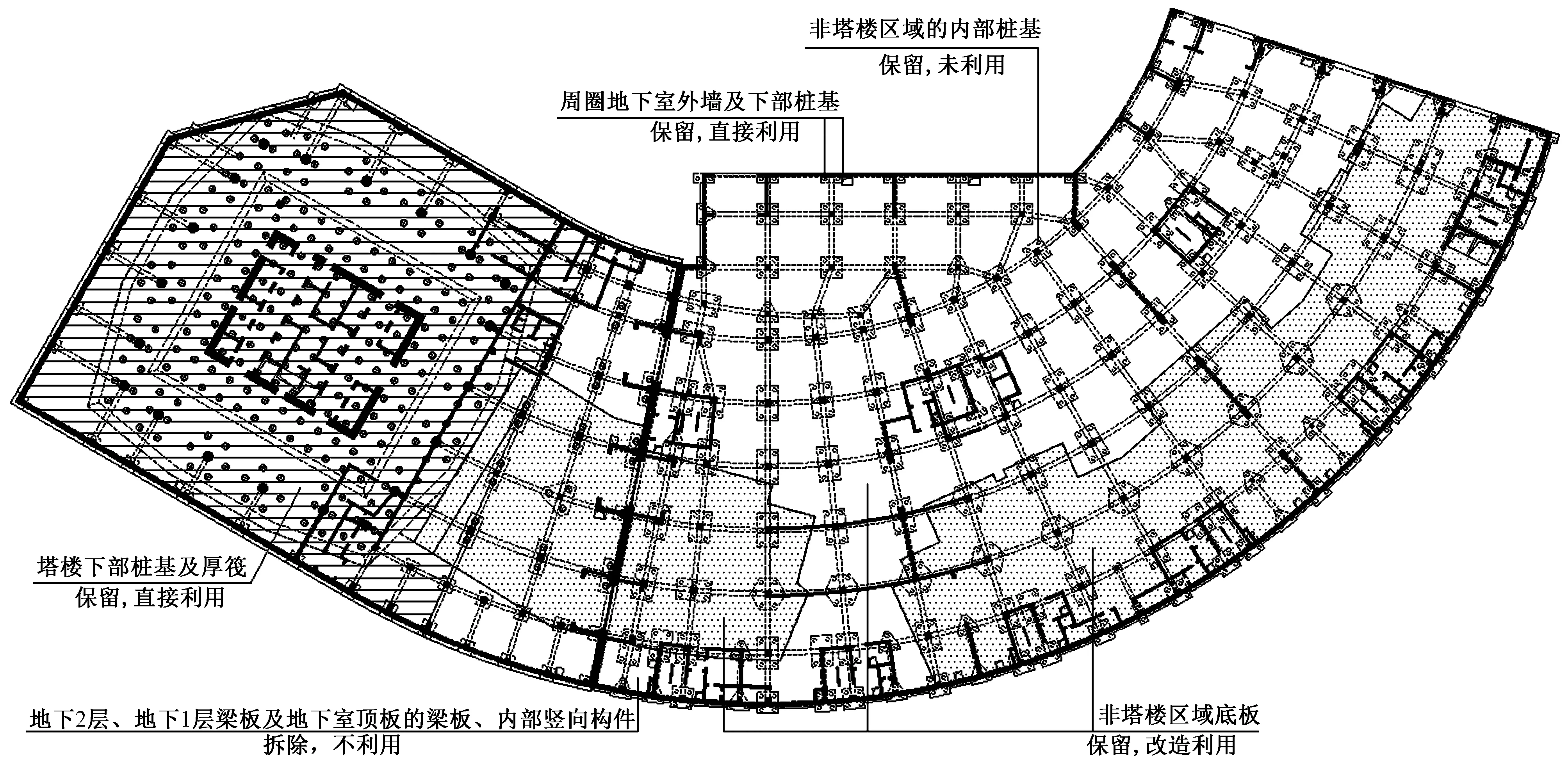

已建结构地下部分构件保留利用情况 表1

本工程已建结构与新建结构属于同一个规范序列。对比分析新建地下室与已建地下室的外轮廓、层高和整体深度等情况,并结合新建结构及其地基基础的受力特点和施工可行性,决定对已建结构部分构件进行保留和利用,具体情况见表1及图5。

图5 已建地下室结构构件保留利用情况示意图

在结构融合设计中利用的已建桩基、已建底板和已建地下室外墙,严格按照现行国家规范进行设计复核,对不满足要求的构件进行加固和补强处理。

4 新建与已建地下部分结构融合设计的关键技术

4.1 地勘补勘

由于新建建筑与原建筑的建筑高度、平面形状以及总图定位等迥异,故需在适当位置布设地勘的补勘点。根据规范《高层建筑岩土工程勘察标准》(JGJ/T 72—2017)[1]、《岩土工程勘察规范》(DGJ32/TJ 208—2016)[2]的相关要求,并结合原勘点的分布情况,补勘点的布置原则为:沿新建建筑的周边及角点布置,并避开原勘点不小于3m。按照上述原则,共布设补勘点46个,其分布如图6所示。对已建结构以外区域的补勘点按常规施工,对已建结构底板范围内的补勘点,勘察时抽干地下室积水,在已建结构底板上钻孔后,进入底板以下的原状土进行钻探取样和原位测试。补勘施工过程中,持续做好原地下室周边的降水和原地下室内部的明水抽排工作,保持地下水位低于底板底面不小于0.15m,以确保施工作业顺利进行。新建结构的地基基础设计依据原地勘报告和补勘报告两者融合考虑,对各土层参数取值有偏差的按较小值采用。

图6 地勘补勘点布置

4.2 二次基坑支护

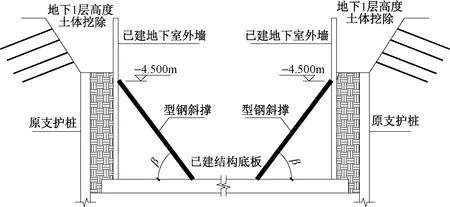

经调阅已建结构地下施工时的基坑支护图纸,原支护方案为:200m塔楼区域采用顶部放坡+支护桩+2层水平内撑的形式,裙楼区域采用顶部放坡+带外抛锚杆支护桩+内斜抛撑形式。考虑到新建建筑的桩基和主体结构施工要求,需要拆除原地下室底板以上各层楼板,拆除后仅保留原结构的底板和外墙。由于原地下室外墙设计时考虑了地下各层楼板的支撑作用,现拆除各层楼板后将导致地下室外墙退化成纯悬臂结构受力,其水平承载力不能满足施工阶段外围水土压力作用的要求。综上,新建结构的基坑在施工过程中需采取必要的支撑、支护措施,即二次基坑支护,且二次支护的施工应结合已建结构的拆除顺序穿插进行,确保拆除和新建全程施工期间的基坑安全。

针对上述问题,结合已建结构拆除情况,采取以下解决方案:首先对地下室外墙上部范围的填土进行卸载处理,挖除原地下1层高度内的土体,以减小作用于外墙的土压力;其次在原地下1层楼板标高处和底板之间设置型钢斜撑,斜撑与原地下室外墙共同承担外围水土压力,型钢斜撑采用焊接H型钢,截面为H400×400×30×30,斜撑与竖直方向夹角β取40°左右,其上端支承在地下室外墙内侧,下端支承于原桩基承台上。支护方案示意见图7,支护现场情况见图8。

图7 原地下楼层梁板及柱拆除后基坑支护方案

图8 基坑支护现场情况

需对上述支护方案的相关构件进行受力分析和强度及变形验算。经验算:地下室外墙按照下端固支、上端连续点支承的边界条件,原外墙厚度及配筋满足要求;型钢斜撑按照二力杆的边界条件,其强度和稳定性均满足要求;型钢斜撑下端的原桩基承载力及承台厚度和配筋均满足要求;各类构件及整体支护结构的变形和位移均满足要求。

4.3 桩基底板融合设计

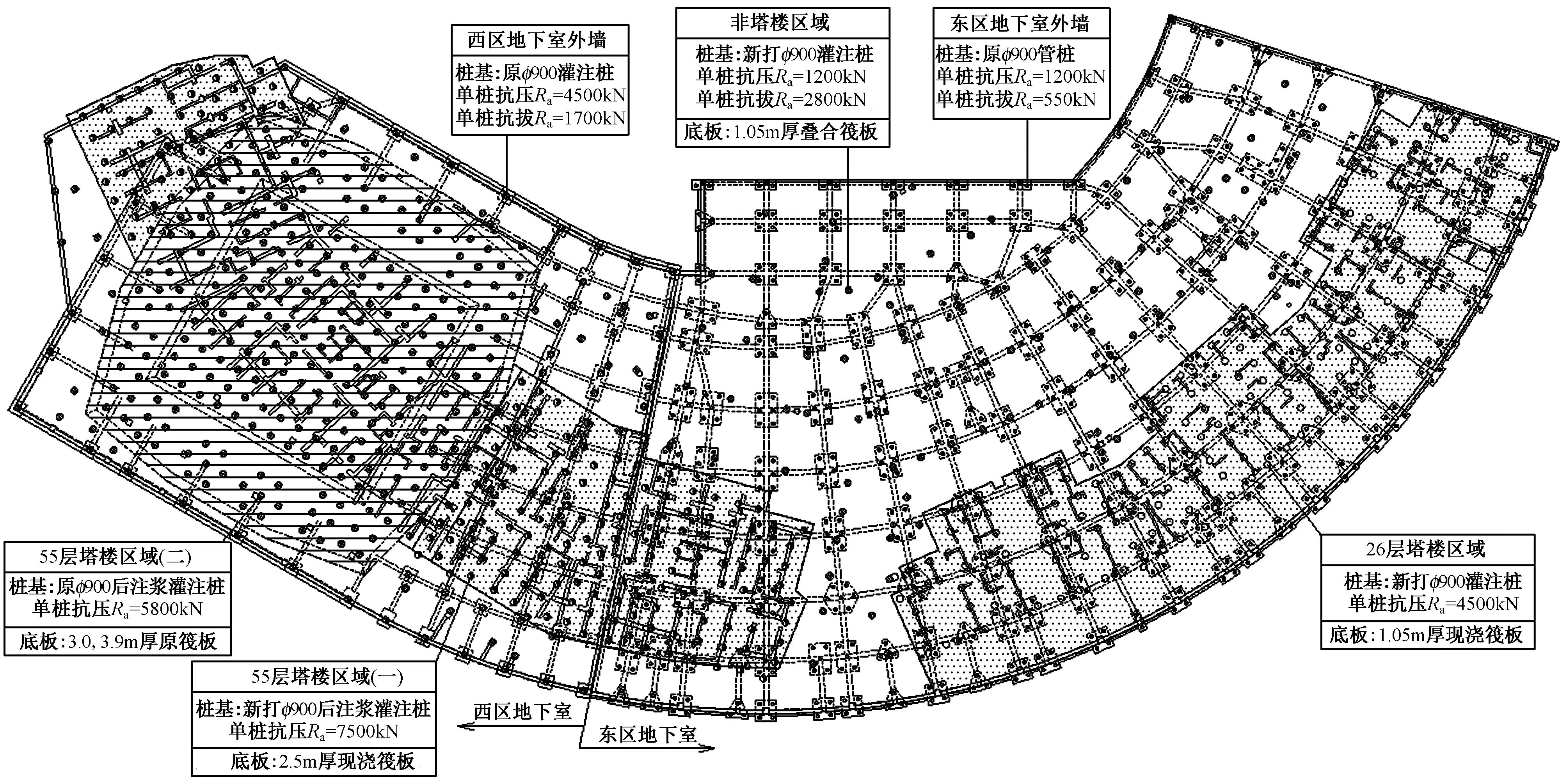

根据已建结构及构件的现状,以及新建结构的荷载要求,各区块桩基底板做法分布如图9所示。综合来说,新建结构的桩基底板融合了原塔楼下部桩基筏板、地下室外墙下部原桩基承台以及新打桩、新建筏板和共同受力的叠合筏板。

图9 桩基底板做法分布图

4.3.1 桩基设计

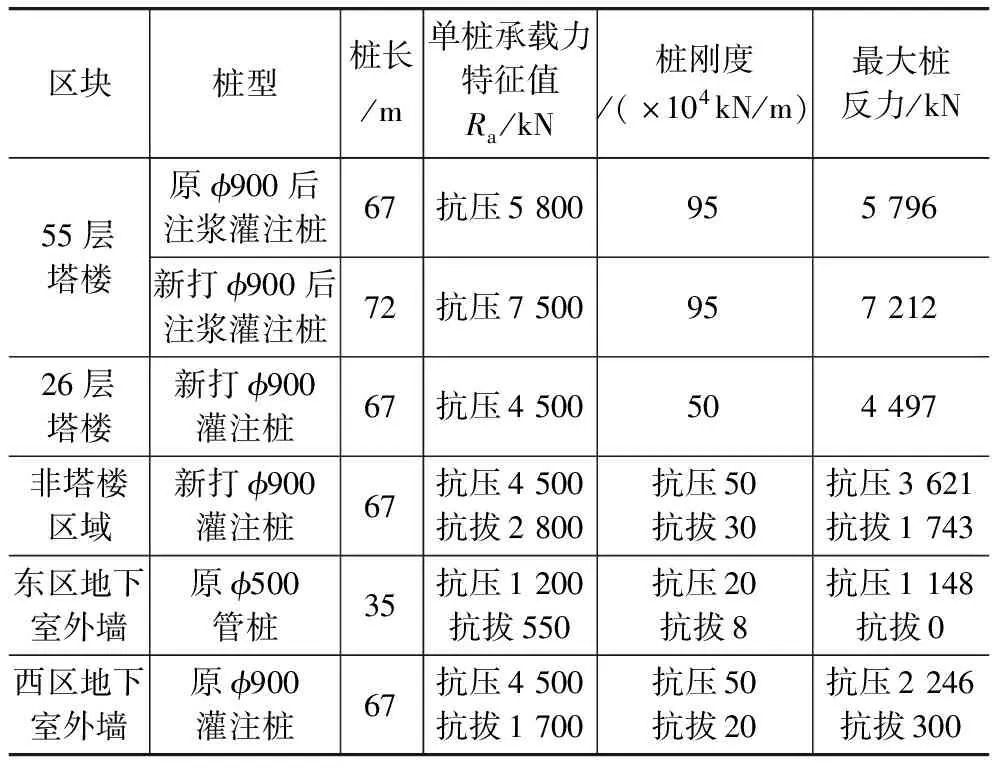

新建桩基设计按照已建结构的部分桩和新打桩共同承担全部新建结构荷载的融合设计原则进行。新打桩布桩时,为避免与原桩冲突,新打灌注桩与原管桩最小净距控制在300mm。55层塔楼和26层塔楼按满堂方式布桩,非塔楼区域按一柱一桩方式布置,对桩基进行整体建模计算时,对被利用的原桩和新打桩,依据各桩型试桩报告分别计算桩刚度并输入模型,采用变刚度调平设计[3-6]。经复核,各桩型在新的受力状态下的单桩最大反力均满足要求,计算结果见表2。

桩基融合设计计算结果 表2

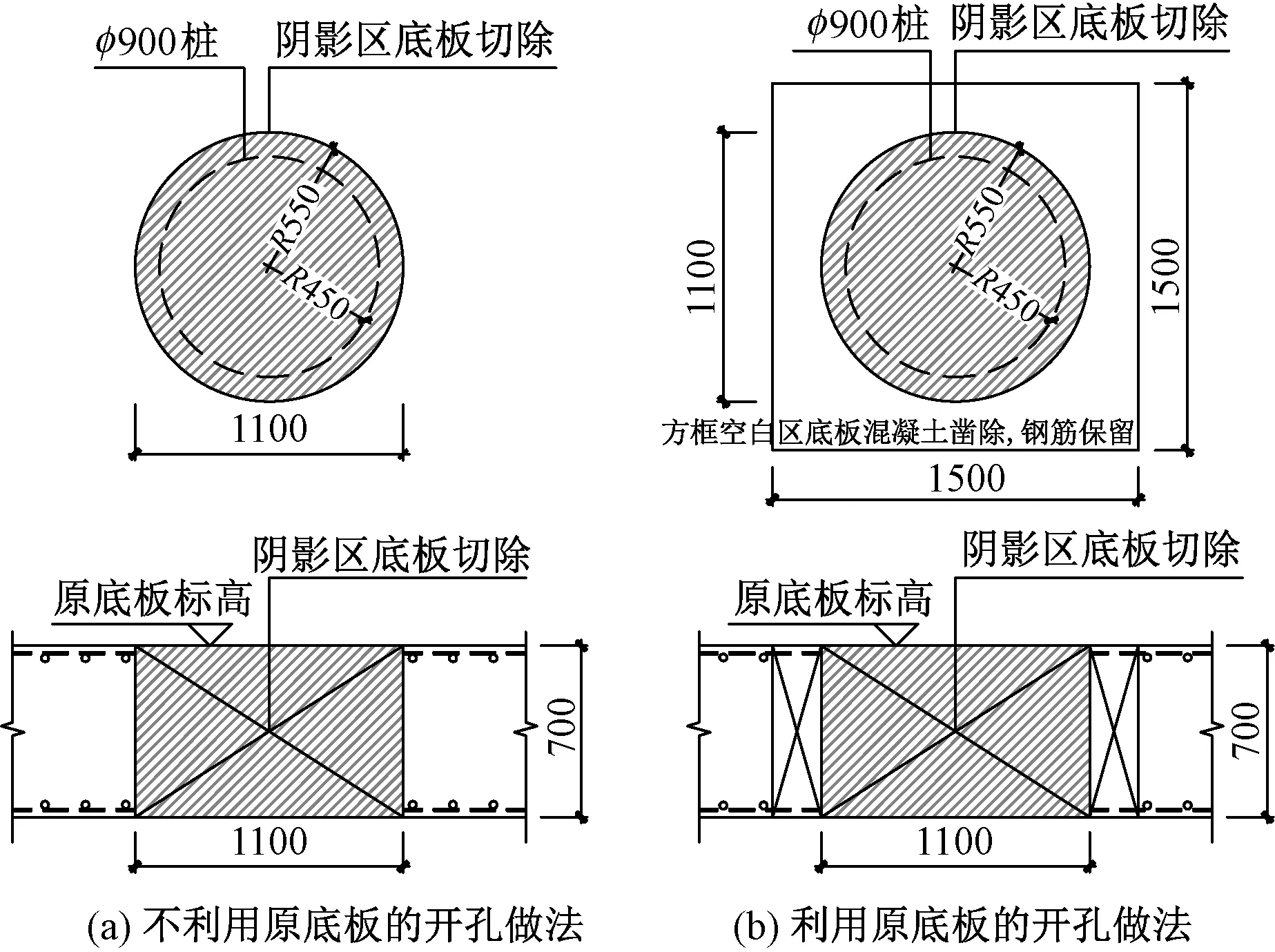

由于新打桩需穿过原底板,故桩基施工前需对底板进行开孔。考虑到部分区域原底板需要利用,底板开孔方式分为两种,如图10所示。

图10 新打桩底板开孔两种做法

4.3.2 底板设计

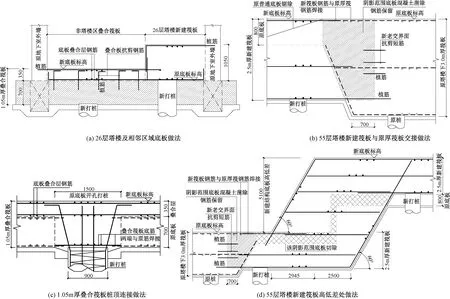

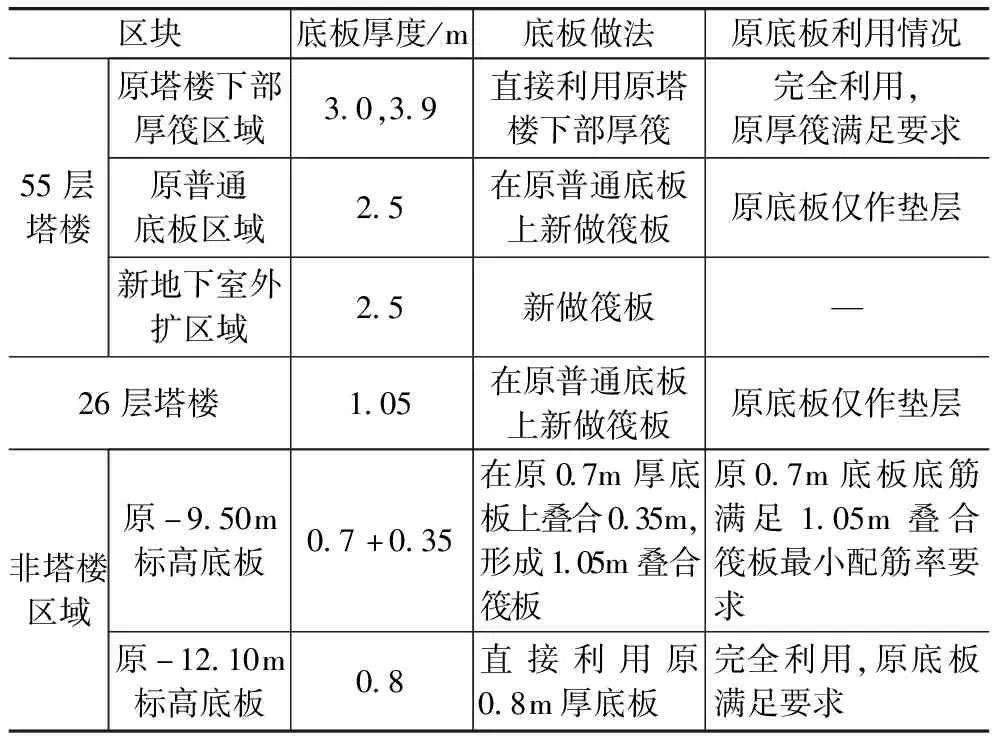

新建底板设计中,按照已建结构底板尽量不拆除的原则,新建结构的底板考虑对原底板进行直接利用或改造利用。经计算分析,直接利用的原底板完全能够承担新建结构的荷载要求。改造利用原底板分两种做法:做法一为新建结构底板直接落在原底板上,原底板仅作施工垫层;做法二为新建结构底板利用原底板,在其上部新浇一定厚度的叠合层,形成共同受力的叠合构件[7]——叠合筏板[8-9]。各区块底板做法如表3所示。

新建底板与已建底板各类典型节点做法见图11。经整体建模计算复核,表3中各类做法的底板的截面强度及裂缝宽度在新的受力状态下均满足要求。

针对图11(d)中55层塔楼筏板存在5.1m高差的情况,需采取必要的措施以保证水平力有效传递。在计算层面,偏安全地按照上部结构总水平力由各自标高筏板下桩基(数量按承压控制)承担的原则,经计算,单桩水平承载力特征值为170kN,高标高筏板下布桩130根,上部结构总水平力标准值为15 100kN,小于130×170=22 100kN;低标高筏板下布桩202根,上部结构总水平力标准值为22 650kN,小于202×170=34 340kN,可以满足各自水平力的传递。在构造层面,对筏板变标高处采取加腋措施,腋边与水平方向夹角60°,以保证水平力在高低差处传递的连续性。

图11 底板融合设计做法

底板融合设计情况 表3

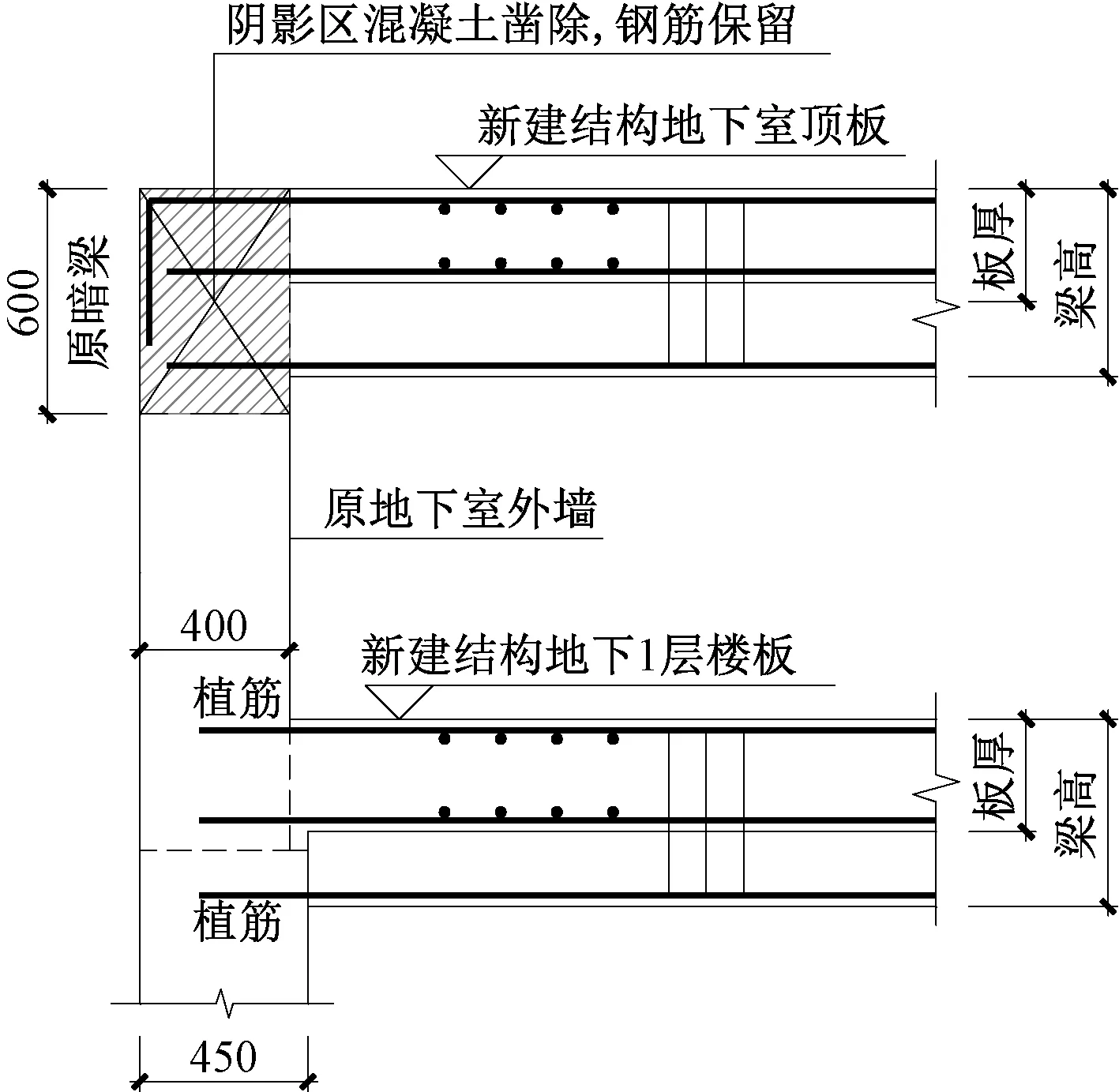

4.4 地下室外墙融合设计

新建结构地下室轮廓绝大部分与已建结构相同,设计中考虑对重合部分的地下室外墙完全直接利用,新建结构地下1层楼板及梁钢筋植入原外墙,梁板在该端均按铰接计算,新建结构地下室顶板处,将原外墙顶部暗梁混凝土凿除,钢筋保留,新地下室顶板的梁板钢筋锚入原暗梁并一同浇筑混凝土,如图12所示。经计算复核,已建结构的地下室外墙截面强度及裂缝宽度在新的受力状态下均满足要求。

图12 地下室外墙融合设计做法

5 地下部分新建与已建结构融合设计的安全性评价及监测

由于项目的特殊性,本工程地下部分结构设计采用了新建结构与已建结构相融合的设计理念,通过利用一部分已建结构构件与新建结构构件相互融合、共同受力,形成全新的受力结构。结构设计中,采用SATWE和YJK两个软件对地下部分全新结构进行整体计算分析,结构各项指标及各类构件的承载能力极限状态和正常使用极限状态均满足相关现行规范,结构的安全性满足要求。

新建与已建融合结构中,新旧结构结合面是最主要的特征之一,也是结构受力的重点部位,需要对其进行施工期和使用期的全过程监测,监测内容包括裂缝、变形、表层混凝土脱落以及混凝土材料老化差异[10]等。

6 结语

(1)新建结构与已建结构在建筑体型和具体尺寸上存在相同之处时,已建结构的部分构件可以被新建结构利用,特别是地下部分,如桩基、承台底板以及地下室外墙等。

(2)新建结构利用已建结构构件时,应查明已建结构执行的规范序列,当与现行规范相同时,在满足新建结构承载能力极限状态和正常使用极限状态要求的前提下,可直接利用,否则应按照相关规范[4]要求进行可靠性鉴定。

(3)在进行新建与已建结构的融合设计时,通过详细的结构计算分析,有效的结构构造措施,可在一定限度上对已建结构的构件进行直接利用或改造利用。本文工程的新建结构主要利用原已建结构的部分桩基、部分承台底板以及全部地下室外墙,“融合”设计的关键技术涉及地勘补勘、二次基坑支护、已建底板后开孔打桩、新老桩基底板和地下室外墙的融合技术等。