强自重湿陷性黄土湿陷范围浸水试验研究*

陈天镭,李旭东,鲁海涛,蔡明喜

(1 兰州有色冶金设计研究有限公司,兰州 730000;2 甘肃土木工程科学研究院,兰州 730022)

0 概述

湿陷性黄土特别是强自重湿陷性黄土地基的湿陷性在工程领域是很难解决的问题,研究黄土湿陷性的方法主要有两种:一种是室内试验与数理方法相结合,另一种是现场浸水试验[1-3]。室内试验与数理方法相结合的研究方法虽然经济简便,但是往往与实际湿陷性有一定的差别,需要结合工程或现场试验进行修正方可应用。现场浸水试验可直接反映场地的湿陷量大小、湿陷速率大小和湿陷深度等,但试验费用高,试验耗时长,一般工程没有条件进行现场浸水试验[4-12]。《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB 50025—2018)规定,在缺乏经验的新建地区,甲类和乙类的重要建筑,应采取试坑现场浸水试验判定场地湿陷类型。

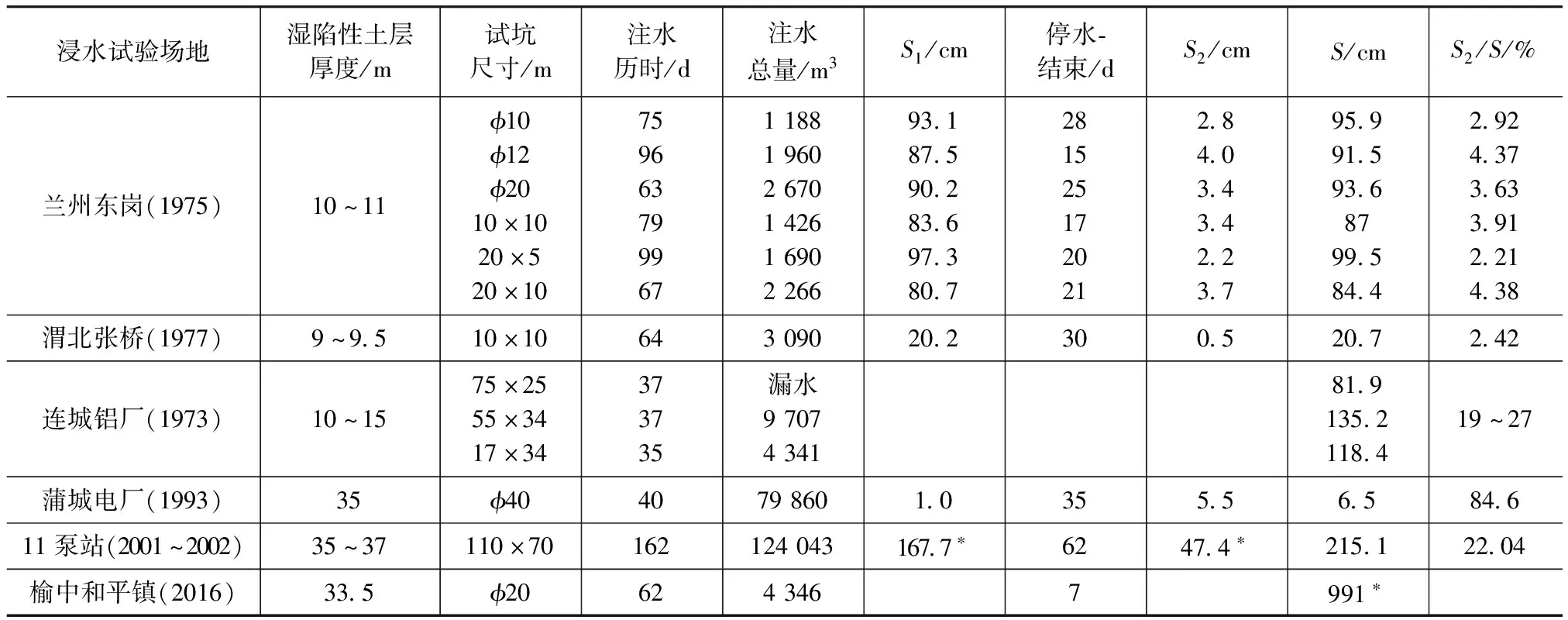

为研究双向螺旋挤土灌注桩在湿陷性黄土中的力学性能,在兰州市榆中县和平镇做了系列关于强自重湿陷性黄土的试验,同时做了试坑现场浸水试验。该课题是甘肃省重大研究项目,为甘肃省地方规范《双向螺旋挤土灌注桩技术规程》(DB62/T 3171—2019)及国家规范《短螺旋挤土灌注桩技术标准》(T/CECS 781—2020)的编制提供了试验数据,对认识黄土场地的湿陷变形特征补充了宝贵的试验数据,详见表1,表中还统计了国内部分黄土浸水试验基本资料。

1 试验场地岩土工程条件

试验场地位于兰州市榆中县和平镇,地貌单元属黄河南岸高阶地与黄土梁峁冲沟复合地貌。通过地勘可知,试验场地地层结构简单,岩土种类不多且比较均匀,岩土层层位稳定,岩土性质变化不大,其岩土工程性状自上而下依次为:①层填土,层厚0.5m,褐黄色,疏松,一般为耕植土;②层黄土状粉土,层厚38.0m,浅黄色,土质较均匀,多孔,稍湿,稍密,坚硬~硬塑状态,该粉土层属自重湿陷性土层;③层角砾,层面埋深约40m,本次勘探未穿透,地层柱状图见图1。试验场地黄土状粉土层物理力学指标见表2。

图1 钻孔柱状图

国内部分黄土浸水试验基本资料统计 表1

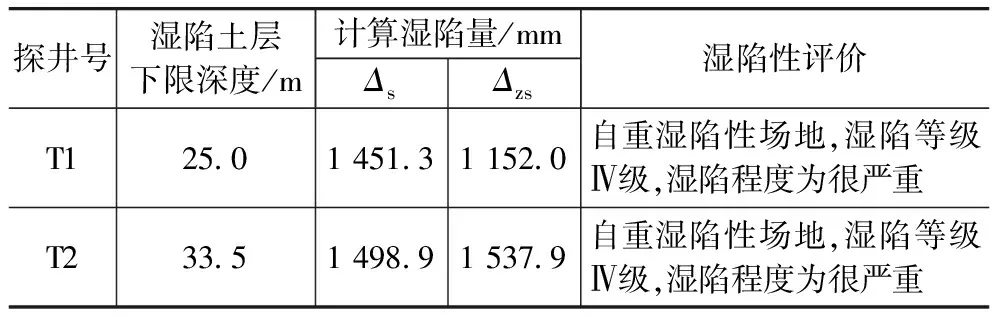

根据土工试验报告,试验场地②层黄土状粉土层在200kPa及饱和土自重压力下,湿陷系数δs最大值为0.132,自重湿陷系数δzs最大值为0.112,计算总湿陷量Δs为1 451.3~1 498.9mm,自重湿陷量Δzs为1 152.0~1 537.9mm,湿陷量计算汇总见表3。

湿陷量计算汇总 表3

根据土工试验结果,该场地为大厚度自重湿陷性黄土场地,湿陷等级为Ⅳ级,湿陷程度很严重。自重湿陷性土层下限深度为33.5m。试验场地自身及周边无不良地质,土质较均匀分布。勘探深度内未见地下水。

2 试验概况

根据现场实际及场地工程地质条件,浸水试验设计采用了直径20m的圆形试坑,坑深0.5m。坑底面铺200mm厚砂卵石。浸水试验采用2台大功率水泵供水,供水量为32m3/h,水头高度保持在300mm。

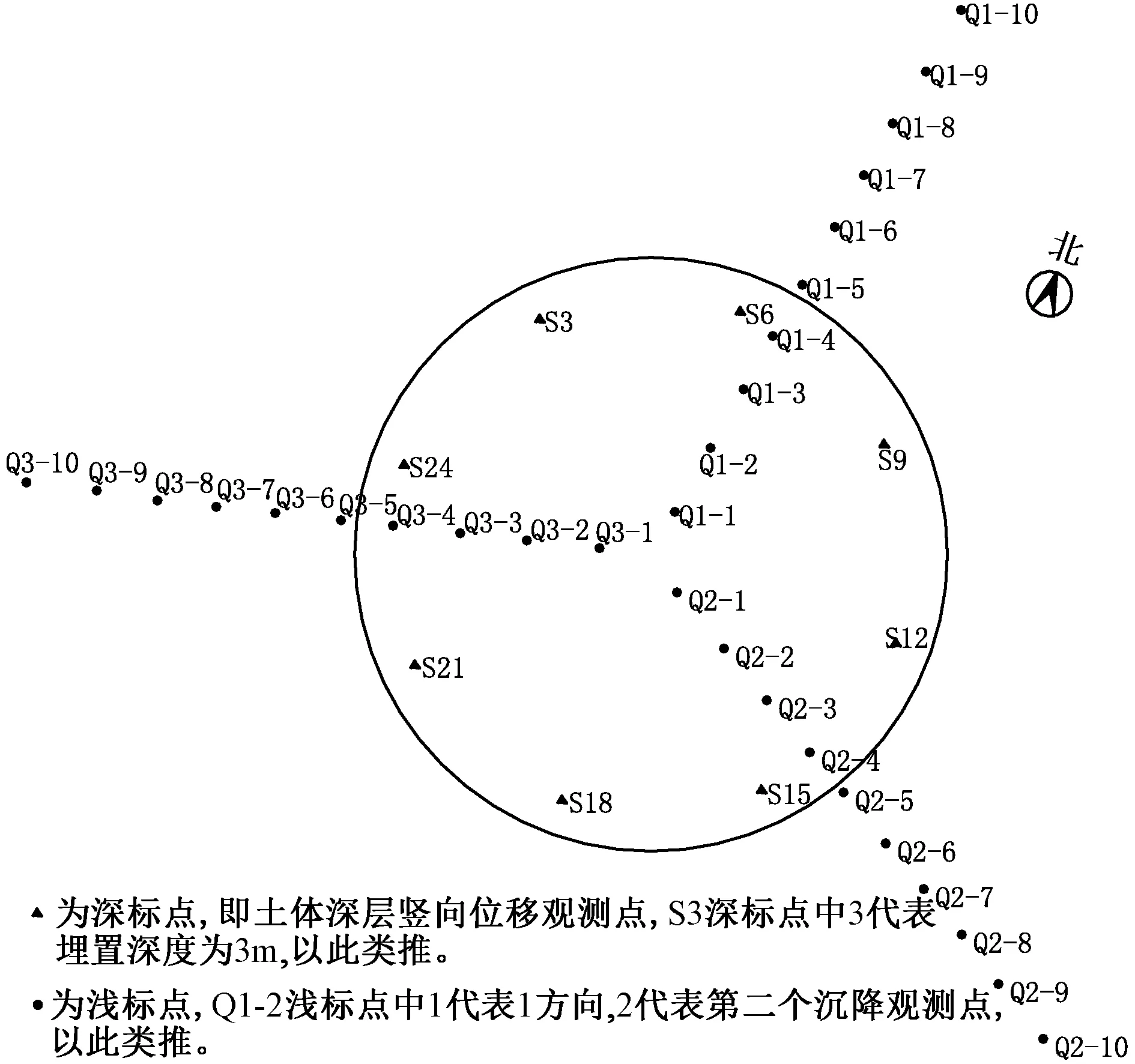

坑内外设计了浅层地面观测点(浅标点)、坑内设计了机械式深层观测点(深标点),布置见图2。在试坑底部,由中心向坑边3个方向,分别间隔2.0m均匀设置观测自重湿陷量的浅标点,3条测线相互之间的夹角为120°,共30个浅标点。观测精度为±0.10mm。浅标点采用镀锌钢管,底部用混凝土盘稳定,以保证沉降过程中不会倾覆。在钢管顶部1m范围内固定钢尺,尺度为1.0mm。为测量浸水后试坑内粉土分层的湿陷变形,在试坑内设置机械式土中分层沉降观测深标点8个。深标点等间距在0~30m深度范围内布置在距离试坑中心7.0m的圆周上。

图2 浸水试验区平面布置图

2016年10月15日开始浸水,2016年11月26日结束。采用两个水表计量,浸水试验共观测69d,其中浸水观测62d,停水后观测7d。总用水量为4 346m3,保持30cm水头的总注水量随时间的变化情况见图3,图4为试验现场埋设深标点照片。

图3 试坑浸水总注水量随时间的变化情况

图4 现场埋设深标点

3 湿陷变形特征分析

3.1 沉降结果分析

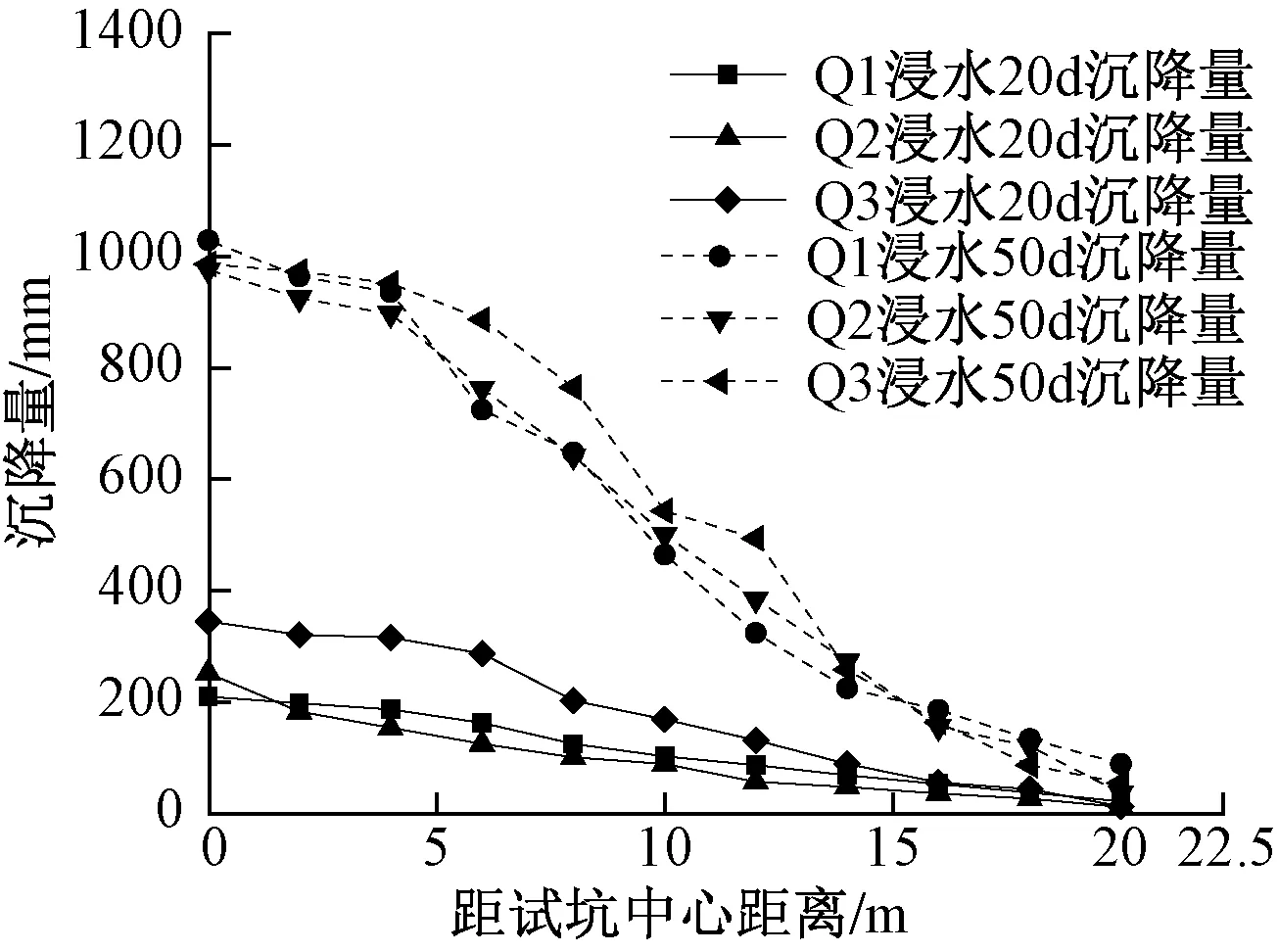

图5、图6给出了浸水试验浅标点在不同浸水时间下沉降量随距试坑中心距离及土层深度的变化情况观测结果。由图可知,沉降量随距试坑中心距离的增大逐渐减小,随土层深度的增加呈减小趋势,沉降量最大位置在浸水坑中心表面。

图5 不同浸水时间下沉降量随距试坑中心距离的变化

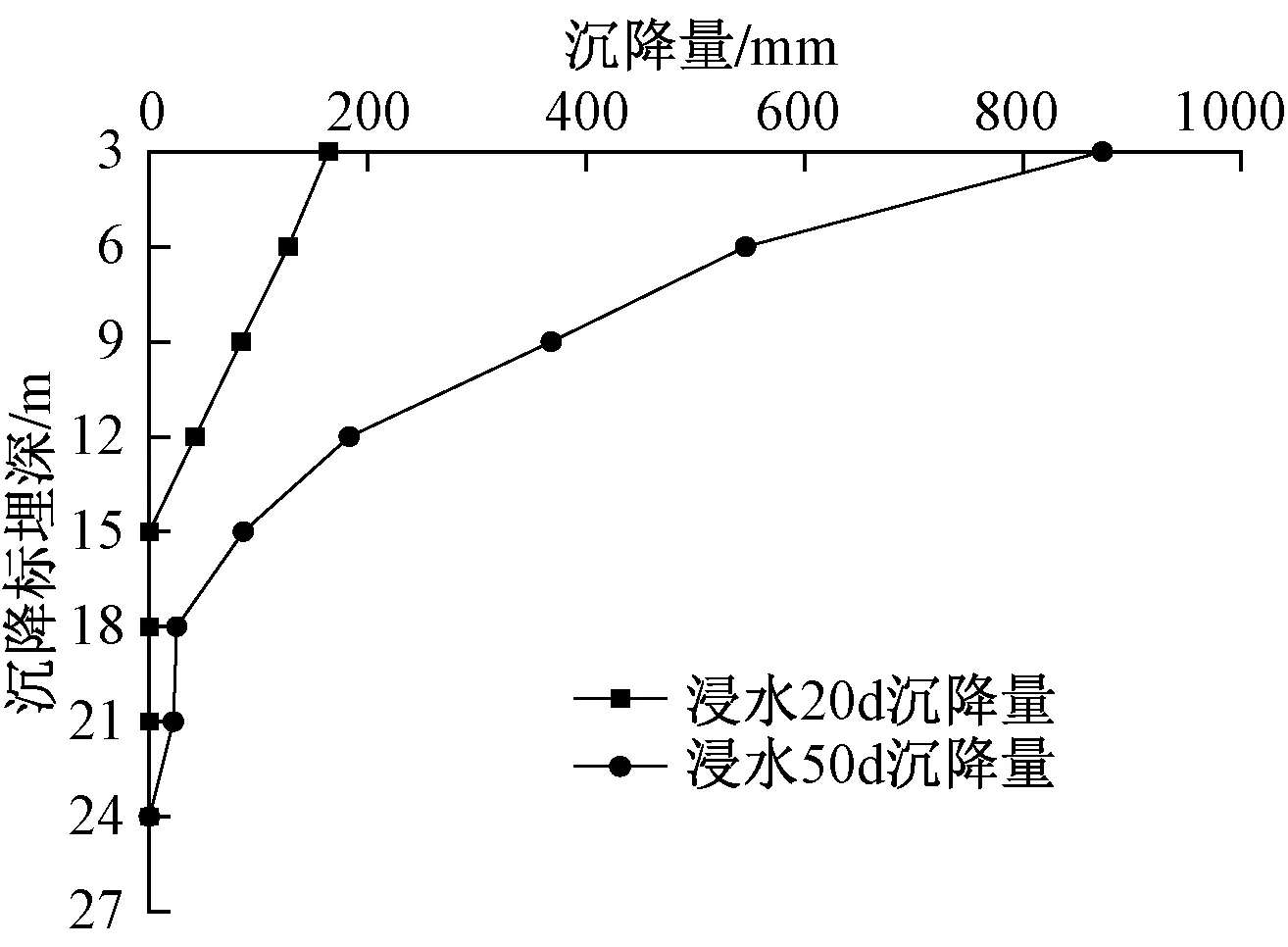

图6 不同浸水时间下沉降量随土层深度的变化

从图7典型的浅标点和深标点沉降速率变化曲线可以看出,浸水期和停水后,沉降速率均呈“大→小→稳定”的变化规律。浸水后20d,沉降速率最快,坑内最大平均沉降速率可达60mm/d,观测点最大沉降速率高达73mm/d;20d后,沉降速率逐渐减小。停水后3d左右,沉降速率出现停水后的峰值,最大沉降速率可达4mm/d以上,此后又逐渐趋于平缓。

图7 沉降速率变化曲线

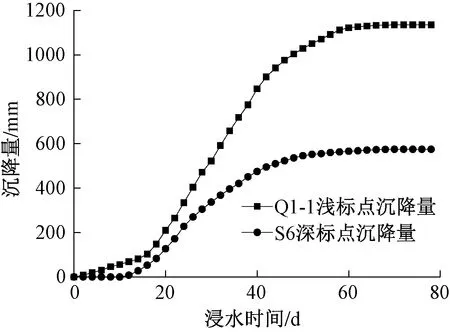

实测试坑中心浅标点Q1-1位置最大沉降量为1 135mm,对试坑中地表沉降观测点的沉降量实测值求平均,得到实测自重湿陷性黄土沉降量平均值为991mm,图8为沉降量随浸水时间的变化曲线。通过室内试验2个探井探测结果算得自重湿陷性黄土沉降量平均值为1 344.95mm,为实测自重湿陷性黄土沉降量平均值的1.36倍。

图8 沉降量随浸水时间的变化曲线

机械式土中分层沉降观测点(深标点)变形观测结果见表4。从表中可以看出,自重湿陷性黄土沉降量在浅层较大,在深层较小。该试验15m以下的自重湿陷性黄土沉降较小,最深点24m处自重湿陷性黄土沉降量很小,渗透最大影响深度约为25m。试验场地②层黄土状粉土渗透系数为0.05。

3.2 试坑周围裂缝发展规律

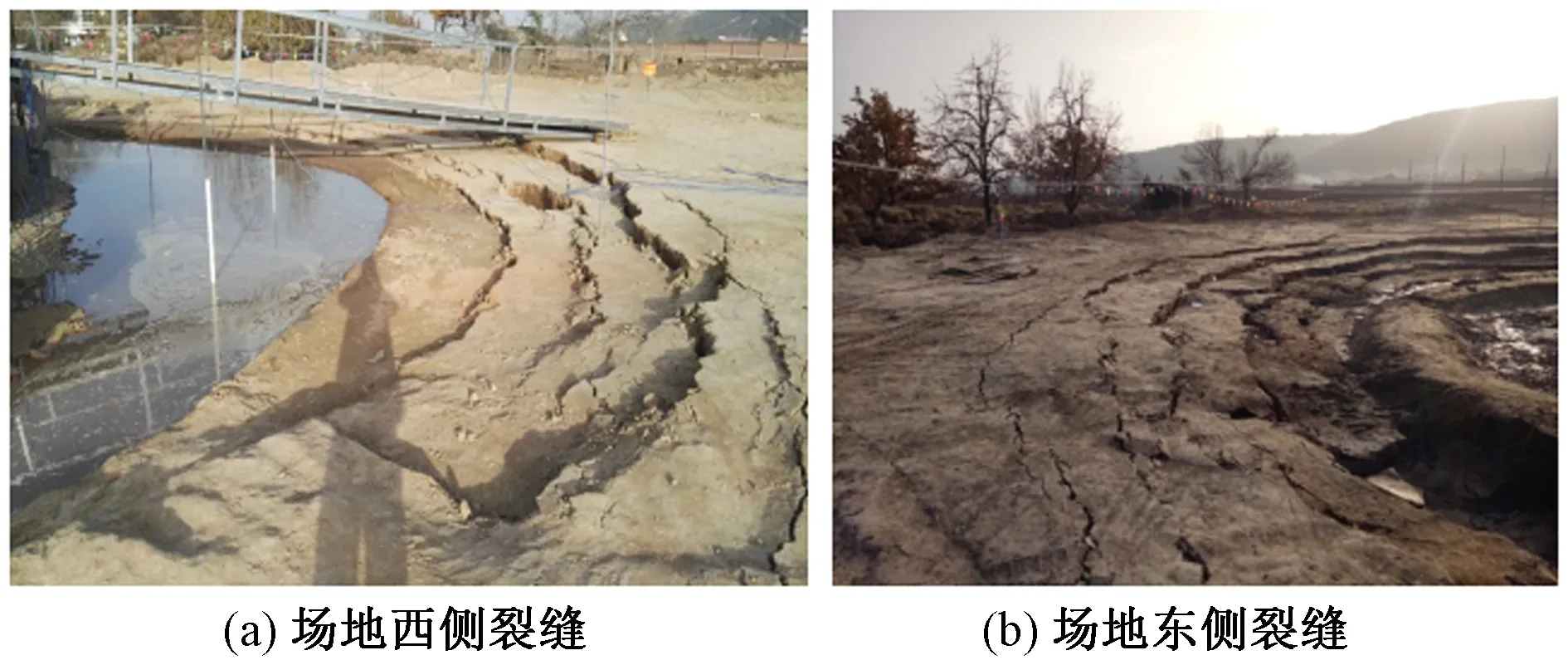

试坑周围裂缝发展变化规律:1)先局部,后整体。浸水第3d,浸水坑北侧地面出现首条裂缝,呈不连续、间断状,随着浸水时间的增加,裂缝逐渐增长、增宽、增多,逐渐扩展延伸相互连接,最终发展成环状,并逐渐扩大,形成碟形洼地和阶梯状地形。2)先近后远,近密远疏,逐步扩展。裂缝由坑边向外逐渐扩展。距坑边近的地面,裂缝一般较密,环形裂缝的间距为0.5~1.5m;距坑边远的地面,裂缝一般较疏,数量变少,裂缝之间的距离变大,间距为1~2m。3)随着浸水时间的增加,各裂缝本身呈“缓→快→缓→趋向闭合”的发展过程。浸水初期,裂缝发展较缓;浸水15~30d左右,裂缝发展最快、最明显;之后又逐渐变缓,新裂缝继续出现,早期出现的部分裂缝渐渐闭合。停水后,仍有新裂缝出现,但发展较缓慢,呈现相对稳定趋势。图9为场地裂缝现场照片,图10为试坑裂缝分布示意图。

图9 试坑裂缝现场照片

深标点沉降量观测结果 表4

图10 试坑裂缝分布示意图

裂缝宽度一般为0.5~30mm,裂缝两侧地面高差为0.1~2cm,个别部位大于4cm。裂缝范围达坑边8~12m外,平均在10m左右。根据浅标点测量及现场观测,试坑南侧及东侧塌陷相对较快,土体沉降量大,塌陷范围距试坑边缘约7.0m;试坑北侧及西侧塌陷较慢,土体沉降量小,塌陷范围距试坑边缘约5.0m。整体呈阶梯式向外侧扩散。

4 结论

(1)通过计算得到的实测自重湿陷性黄土沉降量为实测自重湿陷性黄土沉降量的1.36倍。

(2)湿陷性黄土的湿陷有一定范围,深标点测试结果得到15m以下自重湿陷性黄土沉降量较小,最深点24m处自重湿陷性黄土沉降量很小,渗透最大影响深度约为25m;裂缝范围达坑边外8~12m,平均10m左右。

(3)大厚度自重湿陷性黄土湿陷范围变化规律:先局部后整体,先近后远,近密远疏,逐步扩展,各裂缝本身呈“缓→快→缓→趋向闭合”的发展过程。湿陷速率变化规律:浸水期和停水后,湿陷速率均呈“大→小→稳定”的变化规律。