农户生计恢复力对多维贫困的影响

李聪 高梦 李树茁 雷昊博

摘要 该研究将社会-生态系统的恢复力理论延伸到农户生计系统的研究中,利用在陕西易地扶贫搬迁地区获得的900多个调研样本,借助系统工程学中的空间向量法从普遍恢复力、特定恢复力两个维度对农户生计系统的恢复力进行量化分析。采用A-F方法从教育、健康以及生活水平三个维度测度农户的多维贫困程度,在此基础上应用门槛回归模型分析农户生计恢复力对多维贫困的影响路径。结果显示:①搬迁户的生计恢复力(0.207 5)显著低于本地户(0.255 9),处于生计重建过程中的搬迁户存在一定程度的返贫风险。②提升生计多样化程度成为贫困地区农户抵御风险的重要策略,但同时伴随有生计转型风险。③生计恢复力的提高显著降低了农户的多维贫困程度,但其边际效用会随着生计恢复力跨越阈值而进入“瓶颈期”。普遍恢复力的减贫弹性呈现出边际收益递减的趋势,而特定恢复力在跨越阈值前会削弱普遍恢复力的减贫效用,对多维贫困呈现出正向影响。需要通过正向干预手段避免农户陷入多维贫困陷阱。④尽管易地扶贫搬迁的帮扶措施在生计恢复的过程中起到了积极作用,但搬迁户陷入多维贫困陷阱的门槛值(0.247 6)较本地户(0.321 5)低。基于上述结论提出建议:充分认识贫困的内涵和外延,在消灭社会环境不公、完善社会保障、贫困人口内生动力不足等方面进行更深入的探索;因地制宜发展产业,创造多元就业机会;加强基础设施建设,提升公共服务水平;大力推进新型城镇化和乡村振兴战略,破除农户生计内卷化的“魔咒”,从根本上增强贫困人口抵御风险的能力。

关键词 农户;生计恢复力;多维贫困;易地扶贫搬迁;门槛回归

中图分类号 F328文献标识码 A文章编号 1002-2104(2021)07-0150-11DOI:10.12062/cpre.20210108

改革开放四十多年来,我国在扶贫领域取得了举世瞩目的成就。作为“十三五”脱贫攻坚的“头号工程”和标志性工程,易地扶贫搬迁通过将生存和发展环境恶劣地区的约1 000万农村贫困人口进行搬迁安置,以打破资源环境承载力低、生态脆弱和基础设施不足的发展瓶颈。然而,作为一项复杂的系统性工程,搬迁户在迁入地会面临诸如生计转型、社会融合等新一轮的冲击和挑战,特别是当外部帮扶资源逐渐退出后,部分存在“福利依赖”的农户极易出现“生计断裂”进而引发次生性贫困 [1]。随着后脱贫时代的到来,如何从根本上提升农户抵御风险的能力,以增强现有脱贫成效的稳定性,降低后续返贫的可能性成为政府以及学界关注的重点。此外,随着我国贫困治理能力的提升以及社会主要矛盾的转变,新时期的贫困瞄准亟须从绝对收入贫困向多维贫困调整。

为了描述农户生计系统应对外部环境变化以及在逆境中恢复的能力,学者引入生计恢复力(Livelihood Resilience)的概念 [2],用以描述农户的生计活动在与外界扰动的相互作用中形成的一种内禀能力,该能力使得农户在未来不确定的环境或外部冲击下,通过有限的资源禀赋进行最优策略选择,使其生计水平达到新的稳定状态,进而在新的环境条件下实现生计可持续 [3]。这一概念的提出为观测贫困地区发展,甄别致贫原因以及实现农戶生计的可持续性提供了微观视角和新的思路。农户生计系统是多稳态和非线性的,生计恢复力的阈值提升能从根本上增强其抵御风险的能力。因此,将恢复力的思路引入农户生计系统,采用陕西专项调查数据对易地移民搬迁地区农户生计恢复力进行定量研究,并利用门槛回归模型分析生计恢复力对多维贫困的影响及路径,以期为新时期的贫困治理工作提供思路和支持。

1 相关理论与研究回顾

自Holling [4]在生态学领域首次提出恢复力的概念以来,经过四十多年的发展,恢复力的研究对象从生态景观逐渐发展到社会-生态系统,研究内容从生态环境变化与人类活动的交互影响逐渐拓展到人类自身构建的系统与内外部扰动的相互作用,研究问题从生态景观的更替、系统的可持续发展转向人类福祉的提升 [5]。恢复力的概念也在不断发生演变,从早期机械力学中储存恢复性势能的物理特性到系统受到冲击、扰动或者经过变革后,系统仍然能够保持其基本结构、功能和性质等完备性的一种能力 [6]。当扰动的程度超过恢复力的阈值时,会导致系统发生转换并进行重组。对于农户生计系统而言,恢复力越强的农户越难以跨越转换的边界。按照是否有特定的冲击类型和作用对象,恢复力可以分为特定恢复力(Specified resilience)和普遍恢复力(General resilience) [7]。在特定类型的干扰作用下,系统的某些特定部分通过相关控制变量的变化以应对特定冲击的恢复力称为特定恢复力,对这一概念进行研究时往往需要明确“是关于什么的恢复力、应对什么冲击”的问题。相比之下,普遍恢复力的概念并没有定义系统中某些可能超过阈值的部分,或系统必须承受的冲击类型,它描述的是系统整体应对各种不确定性风险的能力 [8]。

由于学界对恢复力的概念存在广泛的争论,无论是工程恢复力、生态恢复力、社区恢复力、经济恢复力或是心理恢复力,都未形成规范化的测度方法和指标体系,成为阻碍恢复力理论获得更广泛运用的重要原因。已有的文献中对系统恢复力的测度思路可以总结为两个方面:一是受到冲击的系统恢复到初始稳定状态的速度或时间 [9];二是系统在维持基本的结构和功能的情况下所能承受的内外部扰动的阈值。前者常用于地质灾害、洪涝灾害情境下或者旅游地社会-生态系统的动态发展过程,然而作为社会-生态系统三大固有属性之一,对处于稳定状态下系统的恢复力测度及管理具有非常重要的现实意义。结合恢复力概念的主要演变路径,恢复力常用的测度方法包括阈值和断裂点法、评价分析法、场景分析法等,对恢复力的研究也从时间向空间转变。赵庆建 [10]通过模拟山地“生态-经济”系统的互动过程,探讨了人类活动与环境变化对山地农业生态系统这个非线性的复杂系统的驱动过程,并对山地农业生态经济系统的灾后恢复力和阈值的测度方法进行了研究。张行等 [11]在研究黄土丘陵沟壑区社会-生态景观恢复力时,通过设置指标的不同权重描绘出“不可持续导向型”“维持现状型”以及“可持续导向型”不同情境下的社会-生态景观恢复力模拟图。

对于恢复力在提高贫困人口的福利方面发挥的作用仍存在争论。按照生计恢复力在反贫困中承担的角色和功能可将其进一步细分为缓冲能力、自组织能力以及学习能力 [12]。第一,搬迁农户不仅与本地户处于类似的诸如冲击、趋势和季节性因素的脆弱性背景,而且还必须面对环境变化带来的冲击和压力。风险与冲击会影响农户物质资本的积累,导致农户医疗、受教育机会的剥夺,进而增大其陷入贫困的概率 [13],而生计恢复力作为家庭抵御风险的能力,承担着平滑家庭生产与消费的功能并以此维持着家庭的基本福利水平,因而在早期恢复力通常与脆弱性被视为“同一枚硬币的两面” [14]。第二,易地扶贫搬迁虽不同于水利水电等工程性移民,但搬迁农户由于部分收入来源被阻断且生活开支增加,仍然有陷入介入性贫困的可能性,恢复力强的农户在政府的扶持政策下能快速实现生计重建,这种事后恢复的数学公式可以写作“恢复力×恢复策略=恢复” [15]。第三,生计恢复力作用下的农户在迁入地进行学习和适应,物质资本的积累速度加快以及公共服务的可及性增加,陷入多维贫困的风险进一步减小。刘永茂 [16]发现农户生计会经历低适应性-高脆弱性、低适应性-低脆弱性、高适应性-高脆弱性并最终实现高适应性-低脆弱性的状态,在这个过程中实现生计优化与稳定脱贫。

综上,由于学界对生计恢复力概念的不同阐释和争议,目前尚未形成统一的测度标准及进一步研究的范式,将其应用于贫困和农户生计领域的研究则更少。随着收入贫困得到缓解和消除,以易地扶贫搬迁地区农户为代表的贫困群体的可持续发展面临巨大考验,基于贫困风险防范和生计能力再造的恢复力理论有比较大的发展空间。理论上,农户生计恢复力抵御外部风险、促进生计重建进而实现生计优化的功能或可降低家庭贫困风险,两者之间的作用机制需要进一步的实证检验。

2 数据与方法

2.1 数据来源

该研究的数据来源于课题组2015年11—12月在陕南安康市和陕北延安市开展的移民生计专项调查。安康市位于秦巴集中连片特困片区腹地,同时是南水北调中线工程的重要水源涵养地,灾害易发区、贫困聚集区、生态功能区三区叠加,导致当地的经济社会发展面临重重掣肘,在该市调研的紫阳县、汉滨区及宁陕县均是调研期间的国家级贫困县。陕北调研地吴起县位于白于山区腹地,全县构成可用“八川两涧两大山区”形容,干旱缺水、基础设施薄弱致使贫困问题突出。两地作为陕西省在2011年启动的大规模移民搬迁工程的重点区域,由于地理位置与经济发展水平不同,在致贫原因、脱贫需求方面存在一定的差异。根据陕西移民搬迁的总体情况,结合被调查地的交通状况、自然条件、移民安置社区建设情况,四个县(区)的大型集中安置社区及其周边共计10个村镇被纳入样本框。调研采取问卷调查同时辅以半结构式访谈的形式,通过随机抽样和补充的方式开展入户调查。调查对象为家庭中年龄在18~65岁的户主或户主配偶,调查的主要内容包括:农户家庭人口特征、生计资本、生计策略及消费行为、移民搬迁相关情况。共获得953份有效问卷,其中搬迁户占57.9%,本地户占42.2%。总体来说,調查样本具有一定的代表性。

2.2 变量设置

2.2.1 生计恢复力

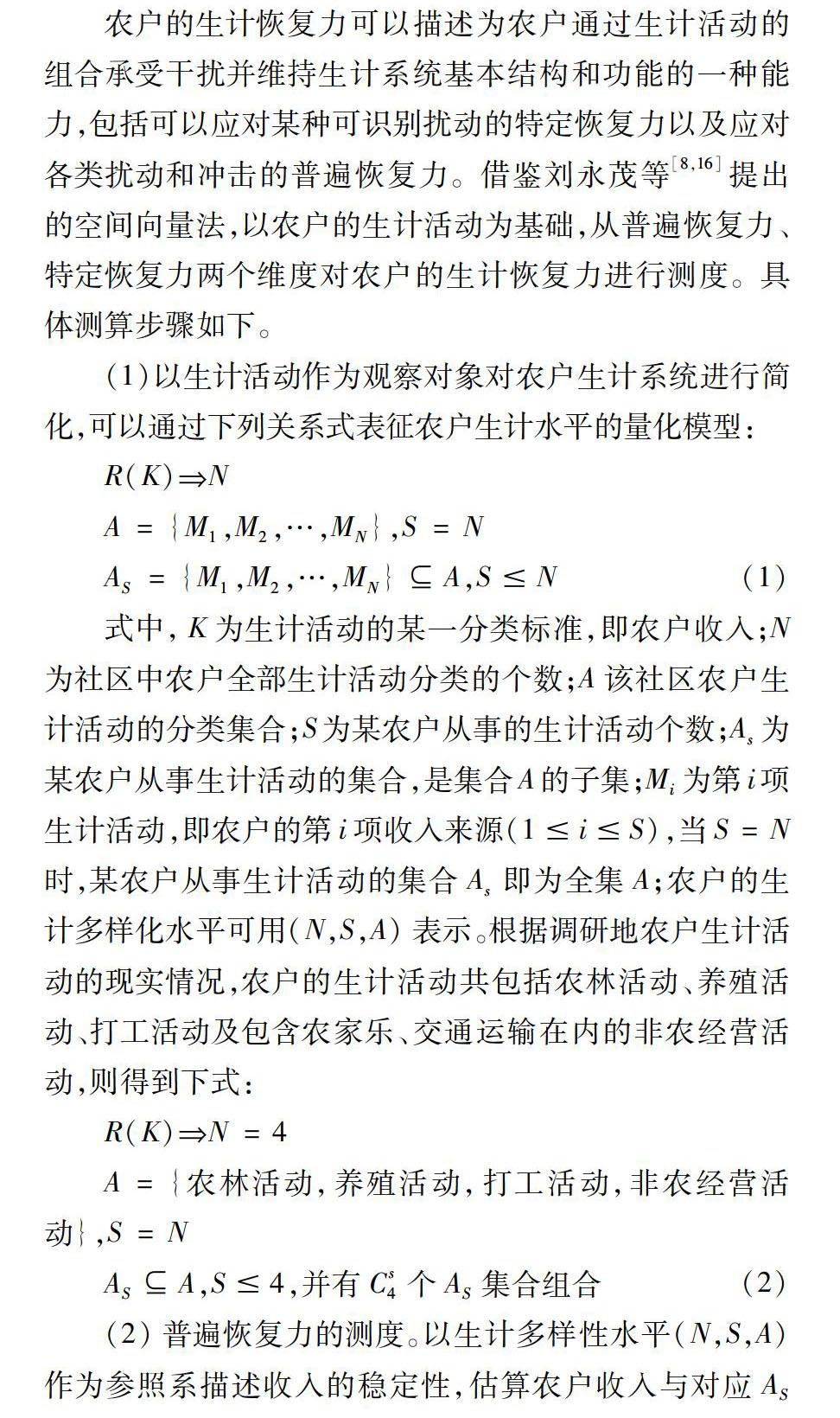

农户的生计恢复力可以描述为农户通过生计活动的组合承受干扰并维持生计系统基本结构和功能的一种能力,包括可以应对某种可识别扰动的特定恢复力以及应对各类扰动和冲击的普遍恢复力。借鉴刘永茂等 [8,16]提出的空间向量法,以农户的生计活动为基础,从普遍恢复力、特定恢复力两个维度对农户的生计恢复力进行测度。具体测算步骤如下。

(1)以生计活动作为观察对象对农户生计系统进行简化,可以通过下列关系式表征农户生计水平的量化模型:

R(K)N

A={M1,M2,…,MN},S=N

AS={M1,M2,…,MN}A,SN (1)

式中, K为生计活动的某一分类标准,即农户收入;N为社区中农户全部生计活动分类的个数;A该社区农户生计活动的分类集合;S为某农户从事的生计活动个数;As为某农户从事生计活动的集合,是集合A的子集;Mi为第i项生计活动,即农户的第i项收入来源(1iS),当S=N时,某农户从事生计活动的集合As即为全集A;农户的生计多样化水平可用(N,S,A)表示。根据调研地农户生计活动的现实情况,农户的生计活动共包括农林活动、养殖活动、打工活动及包含农家乐、交通运输在内的非农经营活动,则得到下式:

R(K)N=4

A={农林活动,养殖活动,打工活动,非农经营活动},S=N

ASA,S4,并有C s4个AS集合组合 (2)

(2) 普遍恢复力的测度。以生计多样性水平(N,S,A)作为参照系描述收入的稳定性,估算农户收入与对应AS集合最大收入值的比值,当该值较小时说明农户收入稳定性较差,对于生计多样化水平为(N,S,A)的某农户,总收入为M,在集合A中存在最大的收入Ma,该农户的普遍弹性的计算公式为:

Fa=MMa (3)

(3) 特定恢复力的测度。农户从事N个分类下的包含S个分类的AS(SN)生计活动分类集合{M1,M2,…,MS},第i项生计活动收入为mi(i=1,2,…,S),合计为M,有任一元收入属于Ai(i=1,2,…,S)的概率为Pi,即Pi=mi/M,且有∑Pi=1, 借鉴Shannon-Wiener计算方法,该农户的生计多样性指数为:

Dm=-∑Si=1PilnPi (4)

对于某农户生计多样化水平 (N,S,A)对应的生计多样性指数Dm,存在最大值lnS,则计算农户特定恢复力Fv的值为:

Fv=DmlnS (5)

农户的特定恢复力越大,表明农户有多种收入来源,并且各项收入分布较均匀。当外部冲击导致某种收入严重减少时,不会引起农户收入和消费水平出现较大波动,农户生计系统得以稳定运行。

将普遍恢复力和特定恢复力定义为向量(图1),参考系统预测与决策常用的做法,通过余弦相似度计算向量的夹角,并根据余弦定理估算农户的生计恢复力。测算 α 值的大小:

cosα=〈Fa,Fv〉|Fa‖Fv| (6)

式中,cos α 借助Pearson相关系数确定,该做法剔除了量纲的影响,能够更准确地测算变量之间的关系,计算公式如下:

rav=∑mi=1(Fai-)(Fvi-v)∑mi=1(Fai-a) 2∑mi=1(Fvi-v) 2 (7)

根据余弦定理,计算该农户的生计恢复力:

Fr=Fa 2+Fv 2+2FaFvcosα (8)

2.2.2 多维贫困程度

鉴于收入贫困标准的局限性,从多维贫困视角衡量农户的贫困程度。由于目前国内并未形成统一标准和衡量尺度,结合调研地区贫困现状和数据可获得性等因素,在UNDP设定的MPI指标基础上,综合国内外已有研究 [17-19]和联合国千年发展目标(MDGs),建立的测度指标体系见表1,共设置教育、健康、生活水平三个维度,包含受教育程度、教育支出、手艺和技术、身体状况、营养水平在内的8项指标。临界值的设定参考了王磊等 [18]的研究以及调研地农户的资源禀赋现状,其中教育支出与营养水平(食物支出)临界值的设定借鉴了发达国家划定贫困标准时采用相对值的做法。在权重的设定上,考虑到三个维度以及各维度下细分指标的重要性彼此相当,因此采用等权重方法。

现有的对家庭多维贫困的测度方法主要是以Alkire等 [20]提出的“双界线法”(A-F方法)为基础进行构建的,测度多维贫困的步骤如下:①建立多维贫困指数的指标体系,包括教育、健康和生活水平三个测量维度;②设定每一项指标的剥夺临界值,即每一项指标下不被视为贫困的最低水平;③根据剥夺临界值判断个体在该指标上是否被剥夺;④为每个指标设定相应的权重,所有权重总和为1;⑤计算每个个体的剥夺比例,即为剥夺得分,以表征农户的多维贫困程度。

假设总体中有 n个农户,样本观测矩阵X=(xij)n×m,其中xij表示农户i在指标j上的取值。Z=(Z1,Z2,…,Zm)是相应指标的剥夺临界值组成的向量,若xijZj,表示农户i在j指标上属于贫困人口。即:

gij=1 xijZj

0 其他 (9)

用 wj表示每个指标的权重,且满足wj>0,∑mj=1wj=1。每个农户的加权贫困剥夺得分,即多维贫困程度为:

ci(k)=∑mwj=1wjgij (10)

2.2.3 控制变量的选取

考虑到人力资本、金融资本、社会资本以及自然资本是农户生计系统重要的生产要素,农户将这些资源禀赋转化有益的生计成果,因而将以上变量纳入回归模型。人力资本以年龄不在16~65岁区间的非劳动人口占家庭总人数的比例unlabb衡量,体现了农户对非劳动人口的供养能力:非劳动人口占比越低的农户所拥有的人力资本越高。有研究表明人力资本才是造成农户收入差距的关键因素,而非物质资本和土地 [21]。家庭的金融资本是在消费和生产过程中农户所需要的储蓄和现金流,用获得借款和贷款的可能性fc衡量,其决定了农户应对外部冲击和扰动时的缓冲能力。社会资本是农户在与其他社会主体互动过程中形成的社会网络、互惠性规范以及在此基础上产生的信任,在某些研究中社会资本对家庭收入的边际效应甚至高于人力资本,用人均通信费用sc表征。自然资本指的是农户拥有的用来生产产品或为农户提供其他资源流和服务的自然资源,用家庭拥有的耕地面积和林地面积ec衡量。此外,由于调研地区地理环境的差异,增设了表示地区的虚拟变量area。 表2为相应的变量设置及描述性统计表。

2.3 模型构建

实践经验和相关研究表明,扶贫效果存在“边际递减规律” [22-23],即生计恢复力对农户多维贫困的作用关系可能是非线性的,因此通过引入门槛回归模型进行分析。当某一经济参数达到特定数值后,引起另一经济参数发生突然转向其他发展形式的现象(结构突变)称为门槛效应,作为原因现象的临界值也被称为门槛值。根据门槛模型的基本形式,构建模型如下:

povi=β0+β1unlabbi+β2fci+β3sci+β4eci+

β5areai+{ρ1fri}I[friγ]+{ρ2fri}I[fri>γ]+еi (11)

式中,povi为因变量多维贫困程度,unlabbi、fci、sci、eci、areai为控制变量,i=1,2,3,…表示第i个农户,fri为生计恢复力,βi为各生产要素的产出系数,ρ1、ρ2为门槛值前后解释变量的系数,I[·]为指示函数,γ为门槛值,ei为随机干扰项。事实上,门槛变量既可以是外生变量,也可以是模型中的解释变量,在该研究中的门槛变量为生计恢复力fr。若进一步考虑普遍恢复力、特定恢复力对农户多维贫困的影响,采用的模型为:

povi=β0+β1unlabbi+β2fci+β3sci+β4eci+β5areai+{ρ1fai}I[friγ]+{ρ2fai}I[fri>γ]+еi (12)

povi=β0+β1unlabbi+β2fci+β3sci+β4eci+β5areai+{ρ1fvi}I[friγ]+{ρ2fvi}I[fri>γ]+еi (13)

式中, fai、fvi 为解释变量普遍恢复力与特定恢复力。

3 结果与讨论

3.1 生計恢复力的描述性统计

3.1.1 不同农户的生计恢复力差异

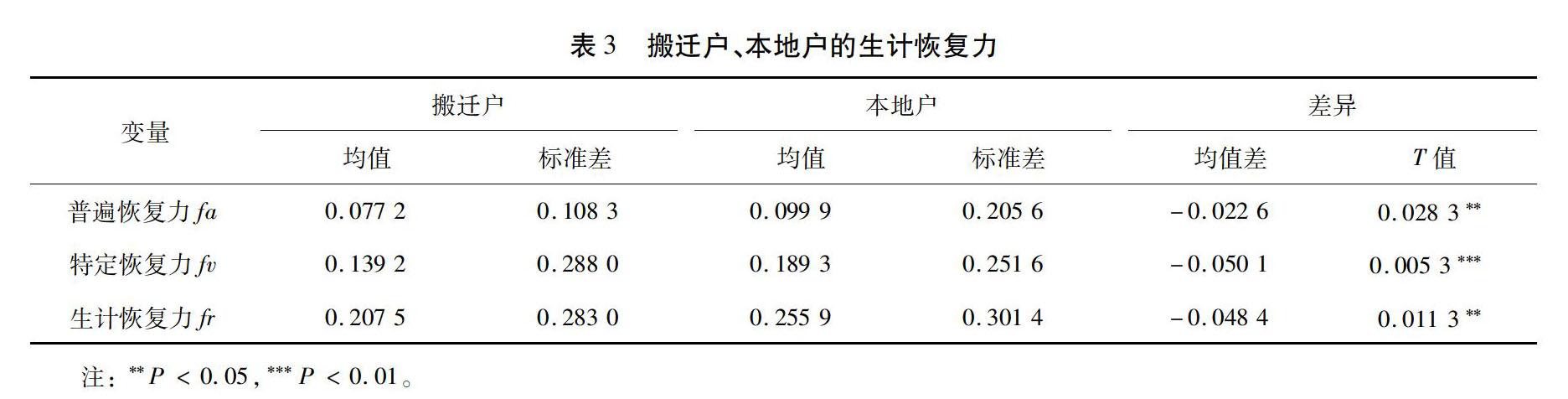

将是否搬迁作为分类标准,表3显示了不同农户的生计恢复力差异。结果表明搬迁户的生计恢复力(0.207 5)显著低于本地户(0.255 9),其中搬迁户的普遍恢复力、特定恢复力均显著低于本地户。作为应对贫困恶性循环的正向干预手段,易地扶贫搬迁政策使得调研地农户的总体收入水平提高了1 815.52元,显著降低了当地的收入贫困发生率。然而,其收入水平以及生计多样化程度均低于本地户。究其原因,扶贫并非一蹴而就的过程,尤其是对于生产、生活环境发生巨大转变的搬迁农户,在迁入地会经历一系列复杂的经济恢复与重建的过程。目前而言,搬迁农户抵御风险的能力仍弱于本地户,存在一定程度的返贫风险。

3.1.2 不同生计活动种数与生计恢复力

农户的生计策略具有动态性,它会随着农户自身生计资本和外部环境条件的相互作用而产生变化,呈现出以农业为主逐渐发展为包括务工、非农经营在内的多样化的生计策略的历史进程。表4反映了生计恢复力与农户生计活动种数的关系,结果显示:随着农户生计活动种类数增加,普遍恢复力、特定恢复力与生计恢复力均呈现出递增的趋势,而夹角 α 则先减小后增加。换言之,现阶段贫困地区从事的生计活动越多的农户,往往具有越高的生计恢复力。同黎洁 [24]、焦娜等 [25]的研究结论一致,多元化的生计活动选择成为贫困地区农户规避风险、提升家庭生活水平的重要策略。

3.1.3 生计恢复力与多维贫困的拟合图形分析

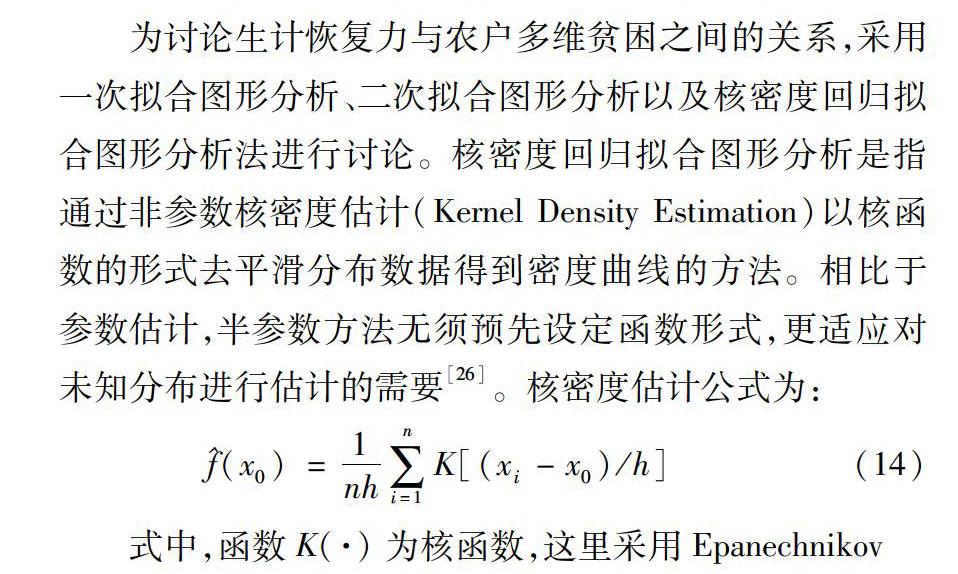

为讨论生计恢复力与农户多维贫困之间的关系,采用一次拟合图形分析、二次拟合图形分析以及核密度回归拟合图形分析法进行讨论。核密度回归拟合图形分析是指通过非参数核密度估计(Kernel Density Estimation)以核函数的形式去平滑分布数据得到密度曲线的方法。相比于参数估计,半参数方法无须预先设定函数形式,更适应对未知分布进行估计的需要 [26]。核密度估计公式为:

(x0)=1nh∑ni=1K[(xi-x0)/h] (14)

式中,函数 K(·) 为核函数,这里采用Epanechnikov核, 即3/4(1-z 2)·1(|z|<1)。h 为光滑参数,用于确定核函数估算区间的宽度。图形拟合结果见图2,生计恢复力对所有农户的多维贫困程度均呈现出整体向下的作用力,并随着生计恢复力的提升这种作用力逐渐减弱。核密度回归拟合结果显示在达到某临界值后,生计恢复力对多维贫困的边际效应出现一定程度的波动,临界值与边际效应的大小需要通过回归模型进一步估算。

3.2 生计恢复力的门槛效应检验

依次对搬迁户、本地户以及全体农户的生计恢复力是否对多维贫困存在门槛效应进行检验。搬迁户的检验结果如图3所示,门槛变量与解释变量均为生计恢复力时,LM估计值为19.56, P 值为0.000 2,拒绝了没有门槛效应的原假设,即生计恢复力对搬迁户的多维贫困是存在门槛效应的,门槛值的初步估计为0.247 6。置信区间较窄,95%置信区间的估计结果为[0.229 6,0.249 0]。由于篇幅限制,其他组的门槛检验过程不再列出。

以农户的生计恢复力作为门槛变量,生计恢复力、普遍恢复力以及特定恢复力分别作为解释变量得到不同样本农户门槛效应检验及置信区间,估计结果见表5,搬迁户、本地户以及全体农户的生计恢复力对多维贫困均存在门槛效应。其中,对于搬迁户的特定恢复力而言,门槛变量存在双重门槛。对于相同的解释变量,搬迁户的生计恢复力门槛值普遍低于本地户。依据Folke [5]等的观点,生计恢复力的门槛值反映了处于稳定状态下的生计系统在维持基本结构和功能的前提下所能承受的最大干扰 的限度,偏低的门槛值进一步说明了搬迁户整体上对不确定风险的抵御能力较弱,结合表2,该结果很可能是由于在有限的资源禀赋条件下,搬迁户原有生计资本的积累以及新资源的获取能力较弱。

3.3 生计恢复力对多维贫困的影响

3.3.1 回归结果分析

表6为不同样本的生计恢复力对农户多维贫困程度的门槛回归结果。回归思路是依次将生计恢复力、普遍恢复力以及特定恢复力作为解释变量纳入回归模型,模型1—模型3、模型4—模型6、模型7—模型9分别为搬迁户、本地户以及全体农户的回归结果。

模型1表明在搬迁户的生计恢复力达到门槛值之前,对多维贫困有显著的负向影响,跨越门槛值0.247 6之后对多维贫困的影响不显著。模型2表明生计恢复力跨越门槛值0.247 6时,普遍恢复力对多维贫困的边际效应从-0.692变化至-0.175。模型3表明在生计恢复力达到门槛值0.134 8之前,特定恢复力对多维贫困有显著的正向影响,当时,特定恢复力对多维贫困的正向影响程度减小,当生计恢复力跨越门槛值0.632之后,特定恢复力对搬迁户的多维贫困有负向影响,但该影响不显著。普遍恢复力在该研究中是同农户收入相联系的,门槛值前后减小的边际效应从侧面证实了传统的收入贫困标准的局限性,收入达到一定程度时对家庭福利水平的贡献减小。特定生计恢复力是与农户的生计多样性相联系的,到达临界值前的生计多样化反而会增大农户陷入多维贫困的概率。结合表4的分析,多元化的生计类型会提升农户整体抵御风险的能力,但生计转型风险也是客观存在的。在某些地方,产业发展导向的扶贫方式忽略了农户的再生产困境,从农户本已稀缺的资源和匮乏的可行能力中攫取出产业发展的资本,反而成为他们的负担,无法获得最优的生计结果。课题组调研过程中发现,不少农户尝试种植茶叶以及养殖牲畜来创收,但这类生产活动不仅占用了家庭有限的人力资源和资金,而且由于对种植及养殖技术有一定要求,收益不尽如人意。因此,地方政府必须在产业扶贫上下足“绣花功夫”,盲目跟风可能会适得其反。

作为对比分析,模型4表明在本地户生计恢复力达到门槛值0.321 5之前,对多维贫困有显著的负向影响,跨越门槛值之后对多维贫困的影响不显著。模型5表明生计恢复力跨越门槛0.615 7之前,普遍恢复力对多维贫困有显著的负向影响,生计恢复力跨越门槛值之后,普遍恢复力对多维贫困的负向影响不显著。模型6表明特定恢复力对多维贫困无显著影响。模型7表明在全體农户的生计恢复力达到门槛值之前,对多维贫困有显著的负向影响,跨越门槛值0.270 4之后对多维贫困的影响不显著。模型8表明生计恢复力跨越门槛值0.305 6之前,普遍恢复力对多维贫困有显著的负向影响,生计恢复力跨越门槛值0.305 6之后,普遍恢复力对多维贫困的负向影响不显著。模型9表明在生计恢复力达到门槛值0.050 9后,特定恢复力对多维贫困有负向影响,但是结果不显著。通过与搬迁样本的对比分析发现,生计恢复力对搬迁户多维贫困的边际效应更大,有赖于易地扶贫搬迁及后续扶持政策,生计恢复力的提升对减轻农户多维贫困程度具有积极的意义。但另一方面,搬迁户的生计恢复力的门槛值低于本地户,在后续实践中需要制定针对性的政策以提升搬迁农户抵御风险和外界干扰的能力。

总之,对于稳定的农户生计系统,生计恢复力通过吸收内外部扰动维持着系统的正常运转,在一定程度上降低了家庭陷入多维贫困的风险,这一点在搬迁户中表现得更加明显。但当生计恢复力跨越某阈值时,原始稳态的生计系统进入“瓶颈期”,并且搬迁户由于自身的资源禀赋的限制相较于本地户会更易到达瓶颈,将这种现象描述为农户的“多维贫困陷阱”,即使生计恢复力提升也无法帮助农户摆脱多维贫困。从宏观角度看,城乡二元经济体制下农村居民由于人力资本成本溢价和户籍制度引发的劳动力转移壁垒,成为其上升为中等收入群体的障碍 [27]。从农户生计的角度出发,生计恢复力的阈值效应本质是农户生计的“内卷化”,小农经济中各项资源的边际效用持续递减,并且由于人力资本和可行能力的欠缺,农户生计存在较为严重的路径依赖,资源无法向利用效率更高的生产部门转移,农户更无法向中高福利水平群体流动。因此,需要政府部门“对症下药”,通过扶贫政策或者社会救助等进行正向干预,帮助农户生计实现顺利转型以跨越贫困陷阱。但是具体政策是否有效,以及是通过提升农户生计恢复力的边际效应亦或是提升生计恢复力的阈值发挥作用,需要进一步的实证研究。

3.3.2 稳健性检验

搬迁户的稳健性检验结果见表7。

稳健性检验通常是考察改变模型某些参数时,评价方法和变量能否保持相对稳定、一致的解释。上述对农户生计恢复力与多维贫困的门槛回归,由于采用的數据为截面数据,可能存在内生性问题。鉴于此,通过控制一些变量,检验回归结果是否稳健是有必要的。陕西省大规模的移民搬迁始于2011年,搬迁类型除了扶贫搬迁外还有少量的同步搬迁,安置方式主要分为集中安置和分散安置两种类型,这些政策因素可能会影响估计结果。将已搬迁时间、搬迁类型及安置方式作为控制变量引入搬迁户的回归模型,分别对应模型10—模型12、模型13—模型15、模型16—模型18。总体来说,当控制不同变量时主要指标的检验结果与模型10的回归结果相近,生计恢复力的门槛值相同,各指标的边际效应略有波动但作用趋势一致,综合说明回归结果是稳健的。

4 结论与建议

从农户具有的内禀能力出发而非生计资本的角度探索了易地扶贫搬迁地区农户的减贫路径,通过量化估算农户生计系统恢复力及门槛值,得到如下结论:以是否搬迁及生计活动种类数作为比较标准,发现易地扶贫搬迁户的生计恢复力显著低于本地户,存在一定程度的返贫风险;随着农户生计活动种类数增加,生计恢复力呈现出递增的趋势,生计活动从以农业活动为主转向更加多元化的谋生方式。就生计恢复力对多维贫困的影响而言,二者存在显著的门槛效应:低于门槛值时,生计恢复力越高的农户面临陷入多维贫困的风险越低;但当生计恢复力跨越阈值时,对农户多维贫困不再具有负向作用,此时的普遍恢复力对多维贫困程度显示出更低的边际效应,特定恢复力引发的潜在风险消失。另外,生计恢复力对搬迁户多维贫困边际效应的绝对值高于本地户,但受制于自身的资源禀赋条件,搬迁户进入“瓶颈期”的门槛值较低。

基于研究结论的政策启示为:①充分认识贫困的内涵和外延,在消灭社会环境不公、完善社会保障、贫困人口内生动力不足等方面进行更深入的探索。②因地制宜发展产业,创造多元就业机会。因地制宜发展现代农业和旅游业,充分调动土地、资金等资源要素,以规模化为基础,发挥当地特色,延长产业链条,促进农业生产经营向集约化方向发展,提高资源利用效率和农业收益;充分发展劳动密集型产业,吸纳贫困人口就业;通过开展创业培训以及政策优惠支持贫困劳动力创业和农民等人员返乡创业。③加强基础设施建设,完善公共服务。加强生产性基础设施建设,有针对性地提升生活设施水平,打破资源限制的瓶颈,从根本上增强贫困人口抵御风险的能力。④推进新型城镇化和乡村振兴战略,打破农户生计内卷化的“魔咒”。推动相关政策向农业农村农民延伸倾斜,实现城乡要素自由流动。

参考文献

[1]杨云彦,徐映梅,胡静,等.社会变迁、介入型贫困与能力再造:基于南水北调库区移民的研究[J].管理世界,2008(11):89-98.

[2]SPERANZA C I, WIESMANN U, RIST S. An indicator framework for assessing livelihood resilience in the context of social-ecological dynamics[J]. Global environmental change, 2014, 28:109-119.

[3]李聪,高梦.新型城镇化对易地扶贫搬迁农户生计恢复力影响的实证[J].统计与决策,2019,35(18):89-94.

[4]HOLLING C S. Resilience and stability of ecological systems[J]. Annual review of ecology and systematics, 1973, 4(1):1-23.

[5]FOLKE C. Resilience: the emergence of a perspective for social-ecological systems analyses[J]. Global environmental change, 2006, 16(3): 253-267.

[6]TAMBO J A. Adaptation and resilience to climate change and variability in north-east Ghana[J]. International journal of disaster risk reduction, 2016,17:85-94.

[7]FOLKE C, CARPENTER S R, WALKER B, et al. Resilience thinking: integrating resilience, adaptability and transformability[J]. Ecology and society, 2010, 15(4):299-305.

[8]刘永茂,李树茁.农户生计多样性弹性测度研究:以陕西省安康市为例[J].资源科学,2017,39(4):766-781.

[9]李福夺,杨兴洪.山东省农业旱灾恢复力评估研究:基于社会受灾体的脆弱性与恢复力的关系[J].华中师范大学学报(自然科学版),2015,49(1):153-159.

[10]赵庆建,温作民.多元灾害驱动下的山地农业生态经济:脆弱性与恢复力研究[J].生态经济,2012(1):24-28.

[11]张行,梁小英,刘迪,等.生态脆弱区社会:生态景观恢复力时空演变及情景模拟[J].地理学报,2019,74(7):1450-1466.

[12]陈佳,杨新军,尹莎.农户贫困恢复力测度、影响效应及对策研究:基于农户家庭结构的视角[J].中国人口·资源与环境,2016,26(1):150-157.

[13]王文略,朱永甜,黄志刚,等.风险与机会对生态脆弱区农户多维贫困的影响:基于形成型指标的结构方程模型[J].中国农村观察,2019(3):64-80.

[14]励汀郁,谭淑豪.制度变迁背景下牧户的生计脆弱性:基于“脆弱性-恢复力”分析框架[J].中国农村观察,2018(3):19-34.

[15]PLATT S, BROWN D, HUGHES M. Measuring resilience and recovery[J]. International journal of disaster risk reduction,2016(19):447-460.

[16]刘永茂,李树茁.农户生计多样性发展阶段研究:基于脆弱性与适应性维度[J].中国人口·资源与环境,2017,27(7):147-156.

[17]郭熙保,周强.长期多维贫困、不平等与致贫因素[J].经济研究,2016,51(6):143-156.

[18]王磊,李聪.陕西易地扶贫搬迁安置区多维贫困测度与致贫因素分析[J].统计与信息论坛,2019,34(3):119-128.

[19]李寻欢,周扬,陈玉福.区域多维贫困测量的理论与方法[J].地理学报,2020,75(4):753-768.

[20]ALKIRE S , SANTOS M E . Measuring acute poverty in the developing world: robustness and scope of the multidimensional poverty index[J]. World development, 2014, 59:251-274.

[21]高梦滔,姚洋.農户收入差距的微观基础:物质资本还是人力资本?[J].经济研究,2006(12):71-80.

[22]蔡昉.中国减贫成效的世界意义[J].共产党员,2020(11):14-16.

[23]刘彬彬,陆迁,李晓平.社会资本与贫困地区农户收入:基于门槛回归模型的检验[J].农业技术经济,2014(11):40-51.

[24]黎洁.陕西安康移民搬迁农户生计选择与分工分业的现状与影响因素分析:兼论陕南避灾移民搬迁农户的就地就近城镇化[J].西安交通大学学报(社会科学版),2017,37(1):55-63.

[25]焦娜,郭其友.农户生计策略识别及其动态转型[J].华南农业大学学报(社会科学版),2020,19(2):37-50.

[26]陈宗胜,沈扬扬,周云波.中国农村贫困状况的绝对与相对变动:兼论相对贫困线的设定[J].管理世界,2013(1):67-76.

[27]陈宗胜,康健.中国居民收入分配“葫芦型”格局的理论解释:基于城乡二元经济体制和结构的视角[J].经济学动态,2019(1):3-14.

Impact of rural households livelihood resilience on multidimensional poverty: evidence from the poverty alleviation relocation areas in Shaanxi Province

LI Cong 1 GAO Meng 2 LI Shuzhuo 3 LEI Haobo 4

(1. School of Economics and Finance, Xian Jiaotong University, Xian Shaanxi 710061, China; 2. Xian Jiaotong University City College, Xian Shaanxi 710018, China;

3. School of Public Policy and Administration, Xian Jiaotong University, Xian Shaanxi 710049, China;4.School of Statistics, Xian University of Finance and Economics,Xian Shaanxi 710100,China)

Abstract This research extended the theory of resilience of the social-ecological system to the study of rural households livelihood system. Based on the survey data of over 900 samples obtained in the poverty alleviation relocation areas of Shaanxi Province, this study used the space vector method of System Engineering to measure livelihood resilience from the two dimensions of general resilience and specific resilience. This research also used the A-F method to measure the multidimensional poverty of rural households from the three dimensions of education, health and living standards, and finally applied the threshold regression model to analyze the impact of livelihood resilience on rural households multidimensional poverty. The research found that: ① The livelihood resilience of relocated households (0.207 5) was significantly lower than that of local households (0.255 9), and thus relocated households in the process of livelihood reconstruction had the risk of returning to poverty to a certain degree.② Increasing the diversification of livelihoods had become an important strategy for rural households to resist risks, but there were risks of livelihood transformation simultaneously.③ The livelihood resilience significantly reduced the multidimensional poverty of rural households, but its marginal effect would enter the ‘bottleneck period as the livelihood resilience crossed the threshold: the marginal effect of general resilience to multidimensional poverty levels diminished, while the specific resilience weakened the effect of poverty reduction before crossing the threshold, presenting a positive impact on multi-dimensional poverty. So effective policies should be implemented to make them avoid multidimensional poverty.④Although the assistance measures played a positive role in the process of livelihood resilience, the threshold (0.247 6) for relocated households to fall into the multidimensional poverty trap was lower than that of local households (0.321 5). Based on the above conclusions, this paper puts forward some suggestions: firstly, we should fully understand the implications of poverty, and make more explorations in eliminating social injustice, improving social security, and solving the lack of endogenous power of the poor. Secondly, we should develop industries according to local conditions, and create multiple employment opportunities. Thirdly, we should strengthen infrastructure construction and improve the level of public services. Finally, new-type urbanization and rural vitalization strategies should be vigorously promoted so as to break the ‘curse of households livelihood involution, and fundamentally enhance the ability of the poor to resist risks.

Key words rural household; livelihood resilience; poverty alleviation relocation; multidimensional poverty; threshold regression

(责任编辑:李 琪)