繁简分流改革下的小额诉讼程序:适用困境与完善进路

王亚明 周琴琴

摘 要:为应对“案多人少”的司法审判压力,域外相关国家设计了小额法庭、一期日审理原则、小额索赔程序等进行案件分流,从而减轻诉讼压力,提高审判效率,促进司法正义。立案登记制下的中国司法面临着大量审判任务,简案快办、集约审判都亟须小额诉讼程序释放更多的程序效能。但是,程序适用率偏低、效率优势不明显、转换率较高的运行弊病掣肘着小额诉讼程序效能的发挥。所以,完善小额诉讼程序势在必行。

关键词:小额诉讼;困境;成因;路径

中图分类号:D925.1文献标识码:A文章编号:1009 - 5381(2021)04 - 0109 - 10

一、繁简分流改革下小额诉讼程序适用困境

(一)小额诉讼程序适用率低

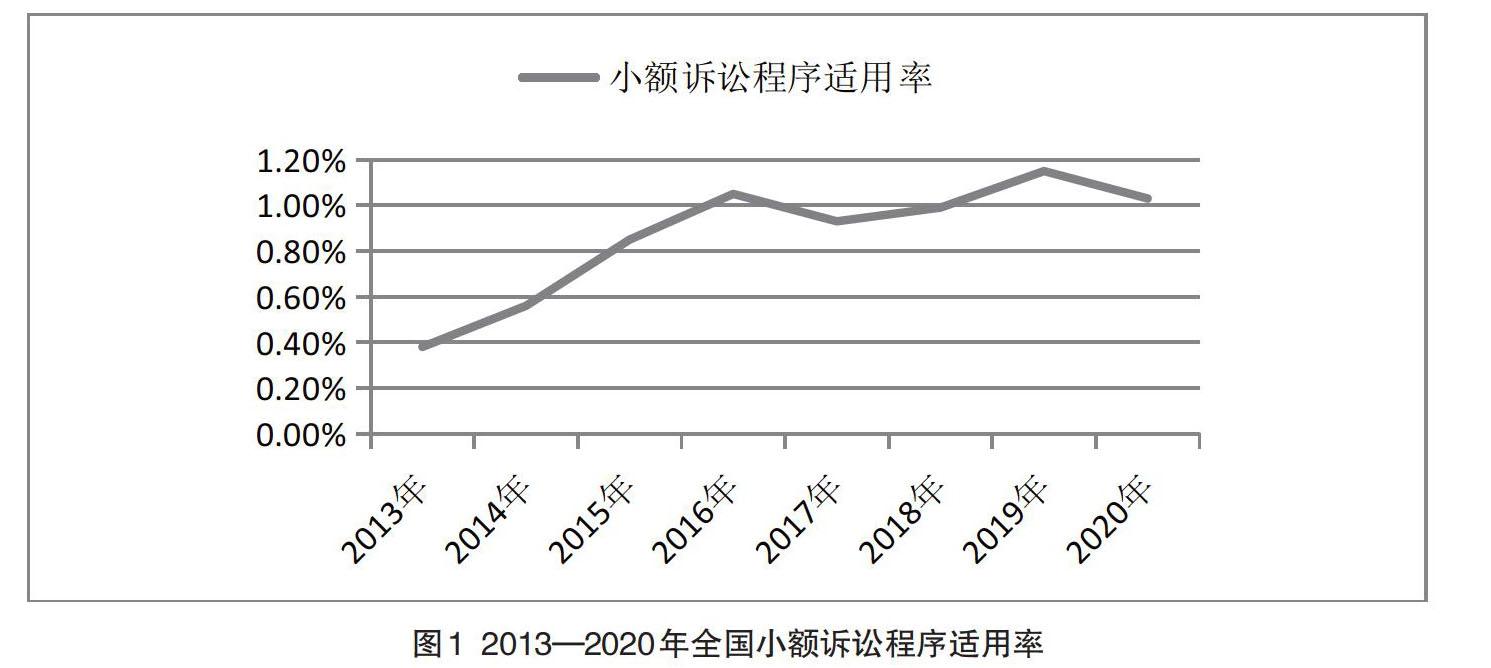

在“中国裁判文书网”上以“基层法院”“民事案件”“一审程序”“小额诉讼程序”等关键词搜索公布的判决书,以及通过知网查询有关“小额诉讼程序实证研究”的论文,[1]得到2013—2020年全国小额诉讼程序适用率。如图1所示:

对上述数据分析发现,小额诉讼程序总体适用率在2%以下,这和最高院预设的小额诉讼程序适用率占民事一审案件30%的理想数据存在较大的差距。这直接反映出小额诉讼程序在司法实务中颇受冷遇。

以南京法院作为实证分析样本,分别以小额诉讼入法、民诉法司法解释规定、最高院开展民事诉讼繁简分流三个时间节点统筹分析2013—2020年的小额诉讼程序适用率。2013—2014年,小额诉讼程序从试行到正式入法,适用率分别为0.31%、0.65%。如表1所示,2015-2020年,民诉法司法解释具体化了小额诉讼程序的适用且最高院确定了法定适用与当事人合意适用的双重适用标准,适用率分别为10.55%、16.88%、15.88%、15.68%、13.15%、20.2%。2020年小额诉讼程序适用率首次突破20%,与2019年繁简分流改革的推行密不可分。可见,无论小额诉讼程序处于何种发展阶段,司法实践中对小额诉讼程序始终都秉持谨慎适用的态度。小额诉讼程序适用率偏低,意味着该制度对于实现民众接近司法、优化司法资源的立法目的就无法实现。

(二)小额诉讼程序效率优势欠缺

以江苏省繁简分流改革现状为例,2020年6月,江苏省高级人民法院在南京、苏州两地法院继续深入推进试点改革工作。实践数据得出:小额诉讼程序审结案件平均审理天数为41.25天。其中,南京法院为40.07天,苏州法院为41.1天。据统计,江苏省简易程序审结案件平均审理天数为56天。不难看出,小额诉讼时间成本优势相较于简易程序而言并没有明显优势。

具体到南京市各基层法院审判实践中,平均审理期限不一且差别较大。比如南京高淳法院平均审理期限最短,为16.08天;南京另一家法院平均审理期限最长,为45.87天。两地法院平均审理期限相差近三倍。如此之大的差距不仅反映出各地情况不一,更反映出即便在同一个城市,对于小额诉讼程序的审理规范也存在缺口,间接反映了小额诉讼程序在我国仍存在较大的完善空间。平均审理期限不一既不能以最短的审限代表小额诉讼程序的效率优势,同样也不能以最长的审限轻易抹杀小额诉讼程序的效率优势。总体而言,小额诉讼程序的审限期短这一优势没有得到充分发挥。

(三)小额诉讼程序转换率高

因为缺乏明确的法律规范来约束小额诉讼程序与其他诉讼程序之间的转换适用,在实务操作中,转换情形、转换方式、转换程序和转换后的法律效果等都缺乏规则支撑,这导致小额案件的主审法官在转换程序上拥有较大的自由裁量权。很多情况下,通常是法官在审理案件时发现标的额等不属于小额诉讼程序规定的标准后,便将该案件转换至简易程序或者普通程序。这一操作的弊端是:尽管案件的审理程序进行了转换适用,但该案的审理者依旧是之前的法官。程序转换带来的仅仅是审限的增长,但审理的实质要素(法官)没有变化,这一做法必然会在诉讼当事人心中产生司法不公或审判低效的不良印象。小额诉讼程序内在的制度设计与外在的程序转换需求不相符合,不完善的程序设计已然不能满足高程序转换率的需求。同时,法官动辄放弃适用小额诉讼程序而选择适用其他更为熟悉的诉讼程序,没有足够利用好小额诉讼程序的效率优势,那么惯性适用他种诉讼程序必然带来小额诉讼程序闲置的现象。司法实务中,用他种程序的替代适用“架空”小额诉讼程序的做法限制了程序本身的良好发展,同时违背了多元解纷、多元提效的改革宗旨。

二、小额诉讼程序运行困境成因分析

如何在繁简分流改革试点大环境下使小额诉讼程序面貌焕然一新,归根到底,要从自身问题成因入手,“对症下药”方可“药到病除”。“症”可以归纳为两个方面:立法设计和司法实务。

(一)立法设计层面

1.忽视程序独立价值

(1)法律规则简略

我国小额诉讼程序仅仅以单独条款的形式依附于简易程序章节内。与此同时,2015年《中华人民共和国民事诉讼法》司法解释在目录中直接表述为“简易程序中的小额诉讼”。不同于狭义概念的小额诉讼,我国在立法之初就偏重于广义概念的小额诉讼,这和现今理论界、实务界倡导的狭义概念的小额诉讼截然不同。正是这样的立法倾向,加之只有一个法律条文的简略规定,小额诉讼程序的独立价值被大大弱化。在应当适用小额诉讼程序审理案件时,具体到操作一栏,类似于举证、审理期限、送达等都以简易程序为模板。由此可见,小额诉讼程序并未发挥出自身的作用,其仅仅是披着小额诉讼程序外衣的简易程序,简易程序掣肘着小额诉讼程序内在价值的发挥。

(2)立案识别存在障碍

立案识别障碍,即通常所说的分流障碍。《民事诉讼法》规定适用小额诉讼程序需要同时满足“争议标的额标准”和“案情状况标准”这两个条件,只有简单的民事小额案件才能适用小额诉讼程序,而复杂的民事小額案件则不能,这恰恰说明法律从一开始就明确表达对适用小额诉讼程序进行严格控制的态度。在我国立审分离模式下,立案法官为了更准确把握小额案件的标准,往往只是对“极为明显”的简单案件立案为小额诉讼程序,其他不好把握的一般直接按简易程序立案,这也就大大降低了小额诉讼程序的适用比例。[2]有学者指出,如此“二元标准”,必将极大地掣肘着小额诉讼机制对于“有效解决中国严峻的司法现实问题”“及时解决面广量大的民事纠纷”之作用的正常发挥。[3]

2.适用条件相对严格

(1)程序适用范围过窄

小额诉讼程序仅适用于事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单的民事案件,这些案件大多可以通过调解解决。鉴于当下各基层法院践行诉前调解机制的落实,以及调解本身具有诉讼不可比拟的非诉优势(比如成本更低、更快解纷),案件承办人与当事人都更倾向选择适用调解来化解纠纷。与此同时,立法上对于小额诉讼程序一审终审的程序设定使得选择该程序的当事人默认放弃程序救济权利,并且立法上有关小额诉讼程序消极适用的相关规定更进一步压缩了小额诉讼程序的适用空间。相较于具有完备的立法体系、宽松的适用标准的简易程序,简易程序基本可以适用所有类型的案件。在多措并举积极推进繁简分流改革的号召下,小额诉讼程序在与其他救济程序的优势对比下显得过于单薄,其立法之初的积极设想之内在机制潜能,因为适用范围过窄而陷于“拒绝迎纷”的不利处境。

(2)标的额基准缺乏灵活性

小额诉讼程序标的额基准被限定在同一省份之内,一刀切地将小额诉讼的标的额标准按照不同省级行政区划分。不同省份以省级行政区为单位调整小额诉讼标的额。但是,现实生活中即便是同一省份,仍然存在着省内各个地区的经济发展差距。以江苏省为例,2020年,全省13个设区市中,仅1个城市生产总值在2万亿元以上, 4个城市在1万亿元以上,另有9个城市仅在5000亿元以上。生产总值高低相差达3倍之多。[4]小额诉讼一刀切的受案标的额与省内经济发展不平衡、人均工资差异大的矛盾反映出小额诉讼受案标的额基准缺乏灵活性、科学性。不合理的标的额势必影响不同地区运用小额诉讼程序受理案件的选择率,更容易出现某些区域对小额诉讼程序几乎无法选择适用的情形。

3.程序选择权保障不足

(1)程序转换

根据2015年民事诉讼法司法解释的规定,在案件审理中发现不适合继续运用小额诉讼程序审理的案件,则适用简易程序或者普通程序。这种应然性的程序转换规则,等同于将程序的转换权交由法官依职权行使,可见程序转换权的主体是法官而非诉讼当事人。但是,立法并没有和司法实践很好地契合。即使案件不再适合运用小额诉讼程序审理,但如果当事人合意愿意继续适用小额诉讼程序,且案件并没有明显超出该程序适用条件,此时继续适用小额诉讼程序既能契合繁简分流下快审快结的司法理念,也可节约诉讼成本、司法资源。但是,应然性地由法官行使程序转换权,显然忽视了当事人的程序转换权,这和“当事人享有宪法赋予的程序选择权”精神相违背,诉讼主体的诉讼权益难以得到法律保障。因为缺乏相关法律规定,根据各地区实践需要,不同地区的不同法院,乃至不同法官,对程序转换的标尺不一,同一案件便存在多种程序审理的可能,诉讼主体相应也存在诉讼负累不一致的情况。由此,在一定程度上会产生小额诉讼制度的适用分歧,当事人对该程序选择的信任空间被变相压制,小额诉讼程序作为繁简分流改革的主力大军前行会变得更加困难。

(2)程序救济

虽然2015年民事诉讼法司法解释有小额诉讼申请再审的程序救济权,但一审终审的法定唯一救济渠道是审判监督程序,这未免过于“兴师动众”,并且审判监督程序与小额诉讼程序快审快结的价值导向相违背,诉讼当事人要么“一次性地解决问题”,要么动用复杂严谨的审判监督程序。审判监督程序系一种纠错机制,启动该程序的要求是发生錯判或有错误的可能。倘若当事人不满意小额诉讼案件的审理结果,其唯一救济渠道的先决条件是认定错判的存在。小额诉讼案件本就是案情简单、争议不大的案件,发生错案的概率微乎其微。若当事人心中的不满只是因为最终结果和预想结果有出入,但没有上升到“错误”的程度时,近乎没有救济渠道。退一万步来说,即便小额诉讼一审错判,但引入再审机制无疑是费时费力的唯一选择,这和作为小额诉讼制度效率至上的设立初衷并不相符。缺乏“中间量”救济渠道的诉讼程序无论是给法官还是当事人都平添了心理压力,在有别的程序选择时(简易程序),法官或当事人都认为选择其他程序无疑更为保险。

(二)司法实务层面

1.追求高调撤率

随着深化司法体制改革,在多元化解纠纷的司法理念下,各地大力践行调解优先、非诉解纷的机制改革。例如,江苏省法院一方面强化诉前调解前置实质化运行,扩大调解队伍,人民调解员“一案一补”已实现100%全覆盖;另一方面会同多个行政机关、行业协会、社会团体,在劳动争议、婚姻家庭、证券保险、金融纠纷、民营经济等领域建立30多项诉调对接机制,此举基本实现了民商事纠纷类型全覆盖。在调解程序前置改革下,2019年宿迁全市民事案件万人起诉率较2018年下降33%。[5]2020年南京市秦淮区法院民事案件收案同比下降8.49%、金融类以外的商事案件收案同比下降9.92%。[6]高调撤率确实有利于缓解案件积压,促进案件分流,使得简案以调撤为主。但是,这一考核指标实质上虚化了小额诉讼程序,将本该由小额诉讼程序审判的案件分流到非诉领域。

2.缺乏完善的配套机制

(1)审判机构设置不统一

《民事诉讼法》规定小额诉讼案件由基层法院及其派出法庭审理,但对于具体的审理机构并未做进一步规定,最高院也未以司法解释的形式进行具体指导。实践中,各个法院的做法不一,有些基层法院采取由立案庭统一立案,再根据案由分案至各法庭或人民法庭,由案件承办人具体选择是否适用小额诉讼程序的方式;有的基层法院单设庭室专门审理小额诉讼案件,如设置速裁庭;有的则是成立专门的审判团队审理小额诉讼案件,由立案庭以小额诉讼程序立案后直接分案至相应的团队审理。由于缺乏专门的小额诉讼审判庭、审判人员,小额诉讼案件大多由普通的审判庭承接。然而该庭的法官仍需要同时审理该庭本身被分配的民商事案件。据不完全统计,基层法院民商事法官年均办案量超400件,如此高强度的办案压力已经导致法官面对普通案件焦头烂额了,此时接手小额诉讼案件,案件审理质量和案件数量更是难以兼顾,小额诉讼案件的效率优势也难免被其他普通案件的多量多类所冲击。

(2)考评机制不科学

在司法实践中,大多数基层法院对于小额诉讼程序审理案件的考核机制仍然为简单常规的考核机制,将一般性的考核机制适用于具有特殊性的小额诉讼程序中,难免不相适应。例如考评适用普通程序审理的案件,通常情况下以发改率为指标,而小额诉讼程序本身一审终审,救济途径严格来说被限定在启动再审程序中,此时考评经小额诉讼程序审理的案件,如若惯性的运用发改率这一指标,难免有些差强人意;对于选择适用小额诉讼程序审理案件的诉讼主体也会因为该程序欠缺了合理的案件考核机制,没有有效的外部监督力量,而对小额诉讼程序的司法公正性、能够切实保障其合法权益的效能产生疑问。

3.小额诉讼程序认同度低

(1)法官存在工作顾虑

送达是案件顺利开展的第一步,然而,在实践中“首次成功送达率”低下的问题难以破解。原告向法院提供的被告信息不完整,使得法院工作人员需要再次赴公安机关查询被告信息的情况屡见不鲜。原告提供的信息不完整而延迟了送达时间,会直接影响到整个案件的进展情况。再者,小额案件实行一审终审,法官担心当事人因对裁判结果不满而导致申诉、信访大量增加,其必然面临更大的信访维稳压力。而实践中,申诉信访量直接影响着法官的绩效考核。与申诉信访量相挂钩的法官考核机制,很大程度上让受案法官更愿意选择更为宽容的简易程序。

(2)当事人不愿意放弃上诉权

由于当事人对小额诉讼程序认知度较低,大多数当事人无法接受上诉权被“剥夺”的后果。小额诉讼案件上诉救济途径的缺失,使得当事人需要在效率价值和救济权利中做出选择。在法院公信力没有普遍得到当事人认可的情况下,当事人需要兜底权利以保障自身的上诉权益,故而在效率价值和权益保障的较量中,大多数当事人会优先考量诉讼权益。

三、域外国家对小额诉讼程序的探索与实践

(一)美国

美国于20世纪初期设立小额法庭,意图让程序当事人担任小额诉讼案件的审判者,主动参与案件的审判。关于小额诉讼法庭的设置,各州法院有权依照案件数量决定,可以与普通民事法庭平行设立,也可以附属在普通民庭下指定专门法官审理小额案件。[7]

1.案件界定

美国小额案件的界定存在“数额标准”“数额+其他标准”两种方式。其中仅采用数额标准确立小额诉讼案件的州比例高达88%。各州小额诉讼案件标的额根据地方差异而有所不同,金额标准存在1000美元至 15000美元不等的情况。如果原告起诉案件标的额超出标准,大多数的州法院不会直接规避小额程序,而是将程序选择权交给原告,原告愿意仅就小额诉讼案件标的额以内的数额申请小额程序,法院会继续按小额诉讼案件受理。[8]不过,超出小额案件标的额的数额仍可以申请普通程序受理。

2.审判环节

小额诉讼案件的受理法庭的审判法官可以是正式法官、契约法官或者临时法官。由于临时法官的主体是律师群体,考虑到其可能缺乏审判经验以及按照律师思维审判案件从而缺乏法官职业主体的中立性,因此,在当事人认为确有必要时可以要求更换临时法官,由正式法官或者契约法官审判案件。法官审理完案件后,多会选择择日宣判以获得更多时间来思考案情。小额诉讼案件的判决多为格式化判决,即判决书最大程度地简洁,重点写明赔偿金额、清偿方式即可,不需要列明审理的案件事实和法律依据。

判决作出后,针对小额诉讼案件能否上诉,各州情况不同。例如以纽约州为代表,在双方当事人都不服一审判决时,准予上诉;以加利福尼亚州为代表,小额诉讼案件判决作出后仅允许被告上诉,原告只能在被告反诉胜利后上诉;以夏威夷州为代表,小额诉讼案件不得上诉;以阿拉斯加州为代表,倘若索赔超过50美金,当事人可以上诉;更有以路易斯安那州为代表的,将小额诉讼法庭二元化,分为城镇、农村小额诉讼法庭,前者不得上诉。小额诉讼案件的二审案件由普通程序审理。

3.转换规则

小额诉讼案件归于小额法庭受理,小额诉讼法庭审理的案件与普通民事程序的转换在某些州被允许,在某些州则被禁止。其中,7个州对程序转换表示禁止,5个州表示无条件允许,其余为附加条件的允许。这些条件包括:①高等法院法官提议;②被告反诉涉及不动产或标的额明显超过小额案件受案数额;③原、被告申请陪审团;④原告同意;⑤原告要求转庭(有的州附加相关条件,需被告提供材料证明案件复杂,如南达卡他州;有的州需要被告在规定时间内提出,如西弗吉尼亚州);⑥案件审判法官认为该案件复杂,不适宜歸为小额案件审判。

(二)日本

为适应简便、高效的诉讼程序改革要求,与1947年日本宪法确立的简易裁判所区别开来,摆脱地方裁判性、程序粗糙性,以“便捷、易懂”为价值导向,力图建立普惠全民的诉讼程序,在1996年修订的《民事诉讼法》中,日本正式引入了小额诉讼程序,1998年将小额诉讼程序作为简易程序的特殊规则投入实践正式实施。[9]小额诉讼程序实施以来,适用率大幅提升,得到民众高度评价。

1.受案范围

日本将小额诉讼程序规定在财产性纠纷范围内,同时界定了最高限额。具体实施时,小额诉讼将受案标的限制为金钱导向,标的额为60万日元以下。[10]鉴于小额诉讼程序成本低廉、快捷方便的优势,非小额诉讼案件试图采用小额诉讼程序的情况屡见不鲜。对此,日本实务界一方面加大小额诉讼程序适用的宣传力度;另一方面更加重视立案识别且设置专门人员作为小额案件的裁判人员,以避免该程序被滥用。日本提起小额诉讼程序的原告有相当一部分比例是法人或非法人组织,为防止小额诉讼程序沦为金融企业或征收行业的讨债工具进而引发滥诉,立法限定了同一原告提起该程序的次数。

2.程序转换

鉴于小额程序效率最大化的价值取向,日本设置了禁止反诉、上诉的强制性规定,使得这一程序的高效性以牺牲严谨性为代价,因此,日本在立法时赋予了小额案件当事人程序选择权和变更权。依照日本《民事诉讼法》第三百七十三条规定,当原告提起小额诉讼程序时,被告可以提出程序转换申请,法院应予认可。此时由小额程序转为普通程序审理。这一程序转换权附有时间条件,即必须在最开始的口头辩论期中申请,并且申请方式需要以书面形式呈现。

3.程序救济

对不服小额诉讼判决结果的,原则上禁止上诉,但是允许当事人提出异议。异议需要在收到判决书后的2周内以书面形式发起异议申请。异议申请成功,案件审理状态恢复至口头辩论终结前,适用简易裁判程序审理。提出异议后,只有在当事人有新证据、新主张的情况下,裁判庭才会进行实质性的审理,否则仅是形式审理是否违反宪法或法律。值得注意的是,异议案件仍由原来法官审判。但如果判决存在违反宪法的情况,当事人可以提起“特别上告”。[11]

日本程序救济不仅仅体现在判决后,还体现在审前程序中,即做好万能的庭前准备,适当扩充审前程序。例如,设立简易裁判所的庭前窗口。庭前受理窗口的工作人员是简易裁判所的职员,可以详细地向当事人介绍庭审规则及注意事项。简易裁判所专门建立小额诉讼程序帮助中心,该机构的工作人员与审查前窗口的工作人员不同,其不仅可以解决当事人程序性方面的疑虑,而且可以提供实质的专业解读。

4.一期日审理原则

日本小额诉讼程序改革极具亮点之处即是一期日审理原则。原则上,小额案件应该在经过此审理后解决纷争。而通常情况下,一件小额案件耗时大概30分钟,不超过1小时。所以,原告、被告被要求在一期日前,完整地表达自己的诉讼主张,并提供相应证据。但是,一期日审理原则也存在例外情况:①重要证人因故缺席;②审理中发现新证据;③因劝说和解拖延了时间。除了一些例外的情况改变了小额案件的性质,一期日审理原则最大限度地体现了程序的高效性。

四、繁简分流改革下小额诉讼程序完善路径

(一)提高小额诉讼程序适用率

1.彰显程序独立性

随着繁简分流改革的推进,《实施办法》着眼于上述缺陷,为进一步彰显小额诉讼程序的独立性,制定单行的小额诉讼程序法势在必行。只有通过立法规定,才能扩大改革试点成效,强化法律的指引规范作用。为使得实践运行中的小额诉讼程序与程序设想目的吻合,具体阐明其操作程序很有必要。在繁简分流改革提速过程中,优化小额诉讼程序设计,构建独立的小额诉讼程序是必不可少的。如条件允许,地方法院可以借鉴美国小额诉讼法庭的做法,单独设立小额诉讼法庭,将小额诉讼案件分流至小额诉讼法庭受理,并搭建独立的人才队伍、提供相应的资源。为充分凸显小额诉讼程序的独立性,发挥程序优势,在把握小额诉讼程序制度价值定位的同时,可以完善程序配套举措。

(1)搭建科学的审判团队

基层法院应当以小额诉讼案件数量、类型、员额法官及司法辅助人员的实际人数为参考要素,科学配置审判资源。以小额诉讼案件的案由种类或者审判数量搭建审判团队,集中专业地审理同一類型的小额诉讼案件。基层法院应当着力提高小额诉讼程序的合意选择适用率,提高当事人对案件结果的满意度,从而扩大小额诉讼程序的普惠范围。同时,应强调承接小额诉讼案件法官的释明义务,在充分告知当事人相关信息后,保留文件记录证据等书面材料以供日后查询,从而保证小额案件当事人可以独自进行诉讼活动,进而拉近大众与司法的距离。

(2)优化审判监督管理

针对小额诉讼程序极度简化的制度特色,必须明确“简程序不减损权利”的原则导向。制定独立的小额诉讼程序,不仅要以程序简化、一审终审的相关制度设计为基础,更要纳入健全的再审申请机制为保障。从而用最优时限达到诉讼效益,切实维护当事人权利,防止权利打折扣。针对小额诉讼案件的法律风险点,加强程序必要性告知,将程序运行、转换等进行动态化、常规化监督,优化流程节点,保障当事人诉讼利益的精准快速实现。

2.合理扩大适用范围

从《实施办法》的相关规定看,可以发现基于小额诉讼程序适用率低的现状,改革试点从小额诉讼程序的适用案件类型的拓宽、标的额基准的提高来改善小额诉讼程序适用率低的现状;通过尊重当事人程序选择的意向、赋予其一定程度的合意选择权来加大该程序的适用力度。这些做法是值得肯定的。有鉴于此,在分析《实施办法》的改革内容时,可以通过以下几点建议进一步扩大小额诉讼程序的适用范围。

第一,减少案件类型适用的消极性排除规定。司法改革需要在经济、社会、环境的变化下做出相应的调整。扩大案件类型的适用有利于接纳民众诉求,满足人民群众高效解纷、便民快捷的司法需求。第二,制定与经济发展相符的标的额基准。以省级行政区域为单位划分小额诉讼程序标的额基准,看似与各省级区域经济发展相一致,但由于忽视了该区域内部经济发展的不平衡,实则有失公允。以《实施办法》改革试点内容为导向,在确定标的额标准上,可以以经济发展因素为首要考量因子,打破以省级标准划分的思维定式,不单一追求固定比例的标的额标准,从而最大限度地“因地制宜”,确立与当地经济发展相协调的标的额标准。第三,尊重当事人的程序选择权。鼓励当事人合意选择适用小额诉讼程序、尊重当事人诉讼主体地位,从而提高该程序的合意适用率、弱化强制适用,进一步推广小额诉讼程序的适用。但是,尊重程序选择权不等同于不对选择权的边界作出限定。给予当事人程序选择权的同时,需要重点考虑到程序消耗的诉讼成本。这里的成本不仅仅是当事人的时间、诉讼费用,还包括司法机关投入的人力、物力等成本。何种条件下赋予小额案件当事人何种程度的程序选择权,程序选择权不予接纳时当事人是否有异议权,这些问题都有待于进一步的立法完善,而正是这些问题在不断推动着小额诉讼程序的完善。

3.完善程序救济机制

无救济则无权利。小额诉讼程序在追求高效的同时采用了一审终审的审理模式,带来了小额案件“终局性的判决”。小额案件当事人的程序救济很大程度上仅能依靠再审程序。救济方式的单一,加之百姓心中“再审难”的刻板印象,当事人存在排斥该程序适用的负面心理因素。所以,为提高小额诉讼程序的适用率,完善救济机制乃一大硬性需求。

其一,重视事前救济。事前救济可以借鉴日本“扩充庭前程序”的做法,比如设立庭前窗口、小额诉讼程序帮助中心,详细地向当事人介绍庭审规则及注意事项,以提高当事人对该程序的了解度和信任度,并且提供与小额案件相关的实质性专业解读,从而在庭审前解决一部分的争议,避免此类型的争议影响后续庭审质量。其二,细化再审程序。小额诉讼案件的再审程序设计应该以小额诉讼程序的固有特色为出发点,兼顾当事人诉权的保障以及诉讼效率的实现。针对于此,小额诉讼案件的再审程序应当“高效、便民”。比如,适当放宽受理小额案件再审申请的法院范围。鉴于小额案件案情简单,程序设立初心旨在将矛盾化解在基层,一旦小额案件当事人需要通过再审程序维护权益,则需要向上一级人民法院申请,这无疑与基层解决简单案件的立法初心相悖。而若是当事人选择向原审法院申请再审,些许存在“推翻难”的疑虑。所以,在细化小额案件的再审程序上,可以适度扩大受理小额案件再审申请的法院范围,如将与小额案件原审法院相邻的基层法院纳入当事人申请再审的法院范围。其三,赋予异议权。除了构建与小额诉讼程序相配套的再审程序外,可以给予当事人另一种更为平和的救济选择方式。这种做法也是在考察日本救济机制得来的。不过,需要注意的是,日本的异议权裁判官和原审案件的法官是同一人,为避免法官出于“利己”的本能导致异议权救济功能的失灵,异议申请的审理者不能是原审法官。类似于异议期的规定等细则,可以在借鉴日本相关制度的同时,以我国小额诉讼案件审理期限为参照点合理制定异议时间点、期限等。

4.提高程序认同度

从当事人适用角度来讲,一方面,加强宣传力度,实施扎口管理。通过线上线下积极宣传小额诉讼程序的同时,可以针对金融机构、电商机构这些特殊主体易发、多发小额诉讼的情况,采取召开座谈会或发建议函的形式建议小额诉讼多发单位提前约定或者诉讼时协商选择适用小额诉讼程序,从而加快纠纷化解速度、降低诉讼成本。另一方面,通过对小额诉讼案件高效执行机制的构建,提高民众对小额诉讼程序的满意度。鉴于我国民事诉讼审执分离,审判、执行主体不同,即便判决支持了权利主体的诉讼主张,倘若义务主体拒不履行,权利主体便只能申请强制执行,从而陷入 “执行难”的“死胡同”中。因此,可以建立小额诉讼案件督促履行制度,以督促机制加快权利的实现进程,提高小额诉讼程序的社会信赖度。

从法官适用角度来讲,一方面可以通过前述的审判考核机制的完善,提高法官选择小额诉讼程序的积极性。审判考核机制的完善既是对小额诉讼案件审判团队人员工作的肯定,也是小额诉讼工作的助推剂。科学考评认定案件量,适当调整工作重心,让调解员、法官助理、书记员、法官可以舒心工作,对案件全身心投入,并得到社会认可。另一方面可以强化小额诉讼程序前置引导,培养受案法官运用小额诉讼程序审理案件的“习惯”,让更多事实清楚、争议不大的案件以更便捷的方式实现诉权,从而在应然范围内发挥小额诉讼程序审判效益。

(二)充分发挥小额诉讼程序效率优势

1.简化审理方式和裁判文书

繁简分流改革试点内容对于简化小额诉讼案件的流程办理已经有较为明确的操作办法,司法实践中可以贯彻落实。可以通过两方面举措进一步简化小额诉讼程序的审理方式和文书制作:一方面,小额诉讼案件可以采用 “门诊式”庭审方式,将多个简单案件“合并同类项”集中办理,将一个案件的“立案—审判”存在的多个环节集中进行,集中协助同类小额诉讼案件当事人了解庭前程序性事项,法庭可以引导当事人轮候参加庭审。另一方面,普及小额诉讼案件要素式裁判文书的应用,各地可以根据试点工作的开展,及时调整格式化裁判文书。对于当庭即可履行的小额案件,甚至可以不出具裁判文书。隨着智能办案的深入,智能生成小额诉讼案件的裁判文书有极大的发展空间。对于常见、多发的小额诉讼案件,可以由智能系统先行生成裁判文书,法院后续审核修改即可,以此尽显小额诉讼程序的效率优势。

2.推进小额电子诉讼配套机制

第一,升级网上立案系统。原告仅需勾选自己需要填写的要素事实,就可一键生成起诉状;被告也可在线翻阅诉讼材料,补充要素式答辩状。建立线上调解平台,对于调解不成的随即一键转入小额诉讼程序,成功完成诉调对接。在识别小额诉讼案件时,可以通过智能信息手段分标繁简案件。立案完成后,通过网络一体化平台在线审理,提高审判质效,平台可以实现送达、退费等工作,减轻繁杂性工作负担。

第二,扩大电子卷宗的应用。在司法实务中,案件审理完,卷宗归档成为法官的难题。落实以电子卷宗归档为主的模式,实行“一键归档”,简化了小额诉讼程序的归档工作,实实在在地给法官及法官助理的工作“减负”,如此,审判团队可以投入更多的精力集中办理小额诉讼案件,提高审判效率。

第三,建立小额诉讼案件电子送达机制。通过送达综合电子管理系统,集中办理材料、诉讼服务中心高效送达。同时,法院可以借鉴“微信小程序送达”方式,小额案件当事人关注微信公众号,绑定接受微信送达的案件后,即可享受快捷的微信文书送达服务。电子化送达省略了审理案件过程中的繁琐性流程,审判人员将有更多精力投入专业审判工作中,从细节入手,简化小额案件审理流程,从而提质增效。

(三)规范小额诉讼程序转换适用机制

尽管繁简分流改革树立了重视小额诉讼程序独立性的价值取向,但由于根植在法律基因里的小额诉讼程序“附属性”因子的影响,改革试点对于小额诉讼程序的转换适用层面仍不够清晰。不过,改革的立法导向是值得肯定的。故而,在尊重当事人程序选择权的基础上,以繁简分流改革试点为风向标,具体的程序转换规则可以从以下两方面进行细化。

1.规范诉前程序转换

诉前程序转换,一方面可以加强诉前程序引流,指导金融等行业组织约定适用小额诉讼程序,增大可适用小额诉讼程序案件的体量;另一方面要及时对接繁简案件,加强诉调对接机制,即在案件首次分流后,案件承办者根据当事人提交的要素式审判信息表,在线申请并经庭长审批,完成诉前调解转诉讼程序。在申请和审批环节,系统将依据特定的程序,转换识别要素,严格规范转换程序,杜绝程序转换的随意性。通过非诉分流、调裁分流,大量案件进入诉前调解程序。这些案件进入诉前调解程序之后,同样面临案件管理、流程管理、档案管理等问题,但目前缺乏统一明确的规则。比如,登记诉前调解的案件,未明确对除斥期间的影响效果。

2.规范诉中程序转换

为进一步细化小额诉讼程序与简易程序、普通程序之间的程序衔接转换的标准、流程和时限等,使得每个程序转换衔接更加通畅便捷,最高人民法院可以制定相关系列配套规范性文件,通过实施细则为程序转换提供具体指导,通过工作专刊、定期通报和定期评估等制度加强程序转换的内部监督,提高程序转换的规范性质量。鉴于“小额转普通程序”的转换事由具有主观色彩且“发现案情疑难复杂”,为避免主审法官人为认定“疑难复杂”,可以建立转换提级审批制,将此程序转换权的审批权提级至分管院长或院长。同时,小额诉讼案件承办法官应在规定时间内提前报批,如果出现由于法官个人原因导致小额诉讼程序审限届满从而转入普通程序的,可以计入法官考核负面清单。

参考文献:

[1]乔婷.论小额诉讼程序[D].郑州:郑州大学,2020:24.

[2]王琦.小额诉讼程序立法效果评价及前景分析[J].法学杂志,2017,38(12):119-125.

[3]蔡彦敏.以小見大:我国小额诉讼立法之透析[J].法律科学(西北政法大学学报),2013,31(3):122-128.

[4]江苏省统计局.2020年江苏经济发展亮点和2021年展望[EB/OL].(2021-02-08)[2021-03-19].http://tj.jiangsu.gov.cn/art/2021/2/8/art_4027_9668932.html.

[5]全省唯一!江苏宿迁连续两年新收诉讼案件大幅减少,怎么做到的?[EB/OL].(2021-04-01)[2021-05-15].http://app.myzaker.com/news/article.php?pk=6065444b1bc8e00d0a000052.

[6]2020年江苏法院速裁快审案件54.6万件,诉前调解案件同比增长131.3%[EB/OL].(2021-02-24)[2021-05-15].http://app.myzaker.com/news/article.php?pk=603614ef1bc8e0736b000124.

[7]马强.美国小额法庭制度与借鉴[J].比较法研究,2011(5):100-108.

[8]章武生.司法现代化与民事诉讼制度的建构[M].北京:法律出版社,2018:58.

[9]石达理.日本小额诉讼制度考察[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2012,25(6):50-55.

[10]小岛武司.诉讼制度改革的法理与实证[M].北京:法律出版社,2001:137.

[11]棚濑孝雄.纠纷的解决与审判制度[M].北京:中国政法大学出版社,1994:275.

Petty Litigation Procedure under the Reform of Complex and Simple Diversion:Applicable Dilemma and Improvement Approach

Wang Yaming,Zhou Qinqin

(Nanjing University of Information Science & Technology,Nanjing 210000,Jiangsu,China)

Abstract:In order to cope with the judicial pressure of“many cases and few people”,some related extraterritorial countries have designed small claims courts,one-period trial principles,small claims procedures,etc. to divert cases,so as to reduce the pressure of litigation,improve the efficiency of trials,and promote the realization of justice justice. China's judicial system under the registration system is faced with a large number of trial tasks. Simple case handling and intensive trials are in urgent need of small claims procedures to release more procedural efficiency. However,the low application rate of procedures,insignificant efficiency advantages,and high conversion rates restrict the effectiveness of the small-sum litigation procedures. Therefore,it is imperative to improve the small claims procedure.

Key words:small claims,predicament,cause,path

责任编辑:王廷国 李 慧