基于环境认知理论的校园环境意象分析

——以湛江科技学院为例

高英杰 杨定海 张誉

(1湛江科技学院建筑工程学院广东湛江 524094;2海南大学林学院海南海口 570228)

近年来,高校的大幅扩招促使很多高校逐步扩建、新建,然而高校的校园建设却存在校园同质化、户外空间设计不合理等问题[1]。新时期,大学被赋予更多的智能与意义,校园建设不仅要满足师生日常教学生活需要,更要有弹性、有温度。凯文·林奇在《城市意象》中首次提出“可意象性”概念,指明城市空间是可读与可识别的[2]。随后,理查德·P·多贝尔在《校园景观》从空间分类的角度,提出校园空间的关注点[3],但并未深入研究可意象性空间的设计。国内对于校园意象的研究较少,一部分采用凯文·林奇的城市五要素原则来分析,另一部分则是在环境心理学的指导下通过主观评价分析校园空间[4]。

纵观已有研究成果,早期多以城市五要素研究为主,如邱少俊等[5]以大学校园为基础,从城市意象五要素对南京大学浦口校区的结构和意蕴展开评述,提出理想校园应从校园整体结构、环境视觉景观和校园本土文化三方面来建设。随着环境心理学的发展,校园景观意象逐渐向校园使用后评价研究发展。如黄翼[6]对广州地区的三所高校进行主观满意度和舒适度评价分析,并结合客观量化软件提炼校园景观意象生成要素。南漪[7]对校园建成环境进行使用后评价,针对重庆大学B区寻路难、空间认知模糊的问题,提出老校区改造应从主干道路与公共空间两方面着手。近年来,研究逐渐趋向交叉,将城市五要素与主观评价分析相结合来研究校园意象。段田雯等[8]以河南理工大学旧校区为例,通过认知地图和调查问卷的方法,对老校区内部的空间结构意象与一般意象元素进行分析,提出校园环境意象应从建筑、道路、景观、公共设施与卫生环境四方面进行提升。黄翼等[9]将公共空间意象性与使用满意度评价相结合,对广州地区的典型高校校区进行调研,以探讨校园景观意象设计要素与原则。

校园生活多趋于宿舍—食堂—教学楼“三点一线”,是一个较小、较简单的完整意象单元。本研究采用城市意象与环境心理学的相关研究方法,以公共空间意象性与使用满意度评价为基础,融入SD法(语义差异法),对湛江科技学院新湖校区的校园环境意象进行研究。在高校资源丰富的湛江市开启校园景观意象的试探性研究,可填补湛江校园景观研究的空白。

1 湛江科技学院新湖校区建设概况

湛江科技学院位于中国大陆最南端的美丽港城湛江市,地处湛江市西城新区板块,属于湛江西扩重点区域。新湖校区总体规划用地约108 hm2,整体以图书馆为中轴线,两侧对称分布,校园整体呈扇形(外弧长内弧短)。校园内公共服务设施较齐全,整体空间结构较完整。

新湖校区于2014年开始建设,目前第一期工程已完工,教学楼、宿舍楼、学生食堂、体育馆、运动场、球场和第一期景观湖已投入使用;第二期工程还在建设中。新湖校区建筑风格独特,植物园与校园“两园合一”,校内湖光秀色(图1)。

图1 新湖校区现状

2 校园环境认知调查

新湖校区尚在建设中,教职工仍居住于老校区,除智能制造学院的学生外,其余学院学生均已搬迁至新湖校区。因此本次环境认知调查主要以学生为主体,不同专业的学生或相同专业的不同学生虽然各具特色,但其整体认知水平、知识组成、行为心理等方面极具相似性,调查结果有较强的参考性。

环境认识调查采取认知地图绘制与问卷结合的方式,根据使用者的专业、活动时间和对环境的不同认知度随机取样,这样可以保证调研结果的普遍性,也避免了绘图专业与非绘图专业片面性。同时,取样时应考虑到性别和年级之间的比例,尽量做到大致相同。

2.1 校园认知地图调查

认知地图即个体记住了不同符号之间的拓扑关系,并在大脑中形成了与特定环境有关的意象,其类似一张地图,体现了生活于此的群体对环境的共同认知,以概略草图的形式表达了环境的特征[10]。校园环境认知包括建筑、道路、边界、区域、节点和标志六要素,是人们长年累月往返行走和反复体验的积累,是多维环境信息的综合再现。

对在校学生按专业、年级和性别进行随机取样,绘制个人认知地图,整理汇总校园各意象元素出现的频次与频率,将标注有频率的各意象元素汇总到同一张平面图中,得到校园公共认知地图。认知地图较为直观、形象,但受到手绘能力与表达能力的限制,建筑类、设计类等专业的学生普遍手绘能力较强。因此认知地图的绘制形式不限,只需清晰表达个人印象中的校园即可(图2)。

图2 部分认知地图(受访者自绘)

2.2 问卷调查

在认知地图绘制的基础上,结合开放式问卷调查进行调研,了解校园意象的类型及其可识别性[11]。问卷制作遵循结构性意象和评价性意象相结合、指向清晰的问题与指向模糊的问题相结合的原则[12]。以城市意象五要素为依托,深入了解学生对校园的认知距离、色彩需求、环境满意程度以及对于校园不足之处的规划意见等。(表1)

表1 校园环境意象影响因子

2.3 SD法

SD法即语义差异法,是早些年提出的测量心理感受的方法,将人的感知极限分为7级,以0为中心,向左向右展开即-3、-2、-1、0、1、2和3共7级[13]。评价因子一般从空间环境特征、景观知觉、总体印象等方面选取,感知等级与感知评价形容词相对应(表2),与问卷同时发放。

表2 SD法评价因子及等级

3 校园环境认知分析

3.1 认知地图与调查问卷收集

3.1.1 认知地图收集

为了使研究更具代表性,按住宿区分AB区和CD区两部分进行认知地图采集,共发放纸张200份,收回有效地图173份,调查回收率为86.5%。将收回的173份校园认知地图进行整理汇总,统计认知地图中出现的意象频次和频率,得到公共认知地图(图3)。

3.1.2 调查问卷收集

调查问卷以结构性意象和评价性意象2个方面共9个影响因子(表1)对全校学生进行校园环境意象认知的调查,采用线上问卷模式,收集到有效问卷245份。调查问卷男女人数之比接近1∶1.2;高年级占比(大三和大四)50%,低年级占比(大一和大二)50%,由于大四学生在校人数较少、大一新生对校园熟悉程度较低,因此大一与大四学生在抽样时占比较低;AB宿舍区与CD宿舍区各占50%(图4)。

3.2 意象空间结构分析

3.2.1 方向

新湖校区呈扇形偏矩形,主要道路多呈十字相交,学生宿舍位于扇形长弧两端,整个校园一字型展开,方向性明确。认知地图与问卷调查的结果(图5)显示,46.67%的使用者认为,校园呈扇形,21.67%的使用者认为校园呈矩形,10%的使用者认为校园呈椭圆形;而在认知地图的绘制中也发现,多数同学对于校园具体的形状界定较为模糊。但无论是扇形、矩形还是椭圆形,反映的都是校园呈长扁状,就此而言,大部分同学对校园的平面形态布局认识较为准确。

图3 公共认知地图

图4 受访者年级分布、性别分布与宿舍分布

3.2.2 中心

通过问卷调查发现,关于校园地理的中心有50.57%的使用者认为是图书馆,15.29%的使用者认为是博学楼,10.71%的使用者认为是知行楼,见图6。这与使用者的活动范围有很大关系,博学楼与知行楼以图书馆为轴线对称分布,是整个校园的核心活动区。从校园认知地图可看出,整个校园的中心应是中央大草坪,但仅有12.78%的使用者认同。综上可知,学生对于建筑元素的认知度更高,对建筑的印象更为深刻;同时也表明,新湖校区实际的地理中心与使用者感知的地理中心不相符。

图5 校园形状问卷

图6 校园中心问卷

3.2.3 结构模式

从问卷调查中可看出,61.29%的使用者认为校园结构呈“T”字形,22.58%的使用者认为呈“十”字形,见图7。从认知地图来看,校园整体布局呈倒T形,道路多平行于“T”布设,贯通三大组团(AB宿舍区、教学行政区和CD宿舍区),见图8。两侧宿舍区以教学行政区为轴线对称分布,其余小组团(实践基地、运动组团和休闲组团)散布于校园各处。综合看来,新湖校区的空间结构较为清晰,使用者认可度高。

图7 校园结构问卷

图8 校园架构模式

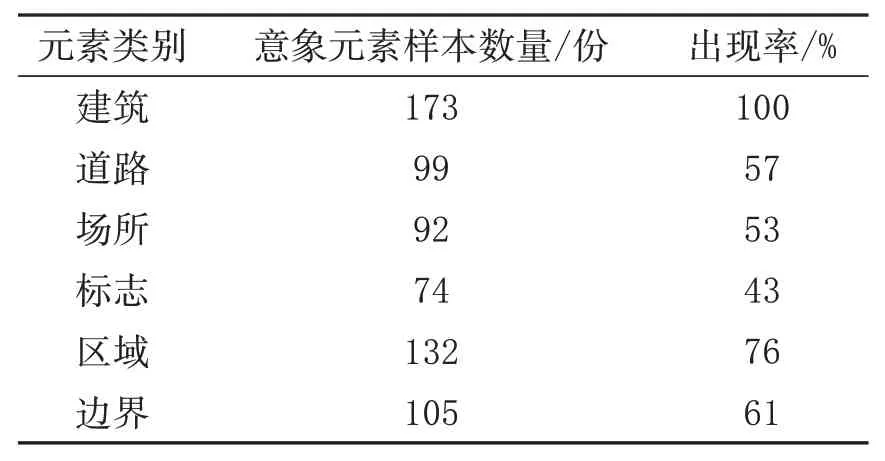

3.3 一般意象元素调查结果分析

校园的一般意象元素包括建筑、道路、场所、标志、区域和边界。根据认知地图与问卷调查统计以上6种元素在使用者意象中出现的频次和频率(表3),以及在公共意象图中一般意象元素的相对出现率(表4)。

表3 不同类别意象元素出现率表

表4 公共意象图中一般意象元素相对出现率

3.3.1 建筑

调查发现,在173份的认知地图中建筑元素的出现率为100%,一半以上的使用者大致可画出教学楼、宿舍等形状奇特的建筑平面形态。在学校“三点一线”的环境中,使用者对建筑的印象更为深刻,其中教学楼、图书馆、食堂和宿舍的出现率最高,接近100%。但同时也发现,学生在绘制教学楼、宿舍、食堂等建筑平面图时存在画错现象,而且错误率高达65%;其余同学有一半并未画出建筑平面形状,仅15%左右的同学能准确画出建筑的平面形态。说明新湖校区的建筑虽独具特色,造型、体量和色彩均有独特韵味,可识别性强,但其形态较为复杂,尤其是教学楼。在问卷调查中,80%的使用者表示教学楼形状复杂且缺乏导视系统,很难准确定位教室。

3.3.2 道路

在道路意象中,出现率最高的是校园结构的“T”字形以及平行于“T”的道路,出现率均为100%;二者均处于校园轴线及其附近,周边教学楼、图书馆等建筑元素丰富,可达性和利用率较高。对于其它道路而言,在校园中均属于次干道,虽经常使用但道路意象不强,容易被忽略,还有部分道路在所有的认知地图上被整段遗忘。在调查问卷统计中发现,有45%的使用者认为校园道路指引性一般,仅4.08%的使用者认为指引性较好;同时在认知地图中可发现校园呈中轴对称布局,两侧道路相似度较高,道路两侧的景观差异以及走向、主次关系不明显。另外校园内道路并未命名,使用者描述道路时多以行道树命名(如黄金熊猫道路),无法描述道路特征,导致道路意象元素相对出现率较低。

3.3.3 场所

新湖校区校园场所包括小广场、运动场、景观湖、番薯地等露天场所。从公共认知地图中可知,博学楼前广场与知行楼前广场出现率达100%,教学楼是学生校园生活的中心,因此此类场所出现率与同意率普遍较高。此外,出现率与同意率较高的还有景观湖、中央大草坪、食堂前广场、图书馆前广场、番薯地等,说明这些小尺度的区域较容易识别,在学生心里有特殊的定位,可意象性强。但在收回的173份认知地图中,仅有53%的使用者清楚表述所有的场所意象元素。同时,在问卷调查中,最值得参观的场所中,有41.49%的使用者选择靠近穗园的湖(二期景观湖),有34.48%的使用者选择靠近馨园的湖(一期景观湖),见图9。由此可见,小尺度的场所在设计时较为分散,学生仅对经常性活动的场所熟悉度高,如教学楼前广场、食堂前广场、中央大草坪和景观湖等人员活动密集的场所。

图9 最值得参观的场所

3.3.4 标志

标志作为场所和区域的视线焦点,通常位于场所和区域的中心位置,可作为观察外部空间的参照点,其造型独特、尺度体量往往较大。标志的一个重要特点就是易于识别、醒目难忘,直观的显示自身特征。在认知地图以及问卷调查中发现,使用者对于校园标志认知以校门、图书馆和博学楼前小塔为最多,分别占25.34%、34.29%和37.14%,见图10。由此可见,建筑造型、建筑体量以及高度是学生判断可否作为标志物的要素。此外,调查还发现,校园内许多建筑物并没有官方命名,在描述时只能依靠方位大致判断。总体来看,校园标志物多集中于入口处,其余地方起到标志作用的元素较少,分布不均匀。整个校园内缺少指示性、文化性和景观性标志物,令步行者普遍感到“好远”“无聊”。

3.3.5 区域和边界

图10 校园标志问卷

从公共认知地图可看出,新湖校区四周边界清晰,使用者对于校园的边界同意率较高。在校园内部,各区域之间的边界主要以道路为主,辅以绿地分隔。从认知地图中可看出,教学区与宿舍区均以食堂为边界,意象性较强;位于校园结构“T”字形轴线两侧的区域可意象性强,而处于边缘的实践基地、二期待建休闲区可意象性最弱。在调查问卷中,有60%的使用者认为学校的边界可识别性一般,37.14%的使用者认为明显(图11)。学校CD宿舍区属于二期建设范围,在调查问卷中有一半的问卷来自二期宿舍区,学校整体建设仍处于进行状态,还需进一步完善。新湖校区背靠水库,距离水库仍有一段距离,对于水库一侧大致有40%的学生能绘制出完整的边界;而对于校门口一侧(扇形长边一侧),所有学生都能够清晰的绘制出其边界。

图11 校园边界问卷

3.4 校园总体评价分析

湛江科技学院新湖校区空间结构明朗,校园道路骨架清晰,呈“T”字形布设,道路设计特征鲜明。总体来说,大部分同学对校园环境较为满意,且公共意象元素的认同率较高,新湖校区便于认知与记忆,校园环境的可意象性和可识别性较高。在新建的校区中,新湖校区整体满意度和舒适度较高,校园环境优美,景观湖成为课余休闲集散的最佳场所,校区的建设较为成功。但值得注意的是,校园内部分建筑、道路、场所和标志物并无明确命名,学生不易寻路、无法清晰地表达目的地,导致学生对校园环境缺乏认同感和归属感。根据SD法得出校园总体感知图(图12),调查中提及较多的感知有丰富、优美、易识别等,但也有一些杂乱、喧闹、反差强烈等评价。

图12 校园总体感知

4 建议与结论

4.1 建议

根据对使用者的调查及数据分析,针对校园公共意象元素中的建筑、道路、场所、标志等及环境品质方面存在的问题,提出以下建议:

4.1.1 建筑方面

针对教学楼缺少指示牌、教室难找的“迷路”现象,建议在各教学楼各入口处设置指示牌,指明课室分布情况。针对教学楼认知度低的问题,可对教学楼的折角处进行装饰,一方面体现校园文化,另一方面便于学生识别地理位置。

4.1.2 道路方面

针对校园道路无名称现象,建议完善校园道路命名,对校园道路进行主次结构的规划,丰富道路两侧植被景观,根据不同的院系特点营造别具特色的校园景观。同时校园的静态交通也需重新规划,单车和电动车堆放路旁导致人行、车行交通堵塞,有损校园形象。建议规划停车位,增设充电桩,以AB宿舍区、教学行政区和CD宿舍区为单位统一规划管理。

4.1.3 场所方面

场所是学生使用率最高的空间,在整体的校园认知中感受较好,意象元素同意率较高[14]。针对小场所零碎,易被遗忘的问题,可按照宿舍区、教学区和活动区划分小场所,并增设符合需要的环境小品,满足学生休息、学习、活动等不同的需求,力求做到不同场所不同特点。

4.1.4 标志方面

标志作为校园环境最易感知、最易识别的意象元素,是学生认知环境的重要参考物。新湖校区标志物较为集中,且都位于教学区,建议在宿舍区、活动区、休息区乃至院系楼前设置体现本区域特色的、造型色彩独特的构筑物,这样一方面有助于学生识别环境,另一方面有助于提高场所的向心力。

4.1.5 环境品质方面

新湖校区整体的环境品质较好,是比较成功的一个高校校园环境建设案例。但从SD语义差异法分析来看,校园的幽静度、私密性和安全性仍存在一定的问题,景观的丰富度还可作进一步提升。目前来看,校园的幽静度、私密性和安全性多与校园二期工程的建设有关,由于施工的原因,校园环境不可避免地受到影响。

4.2 结论

本研究以湛江科技学院新湖校区为探讨对象,通过认知地图绘制与校园意象元素调查,了解在校生对校园环境的认知情况,并对其认知情况进行量化处理,分析校园环境现存问题,提出相应的规划策略。虽然使用者对环境的意象各有不同,但通过抽样调查分析可知,其对校园的建设更新与规划具有重要的参考价值。国内高校校园规划使用后评价的研究,最早始于从环境心理学范畴对校园空间的使用行为进行调研[15]。早期研究多局限于校园局部,如曾宪丁等[16]对北京大学静园的校园开放空间行为活动进行研究,顾志宏等[17]对新建大学体育场规划选址进行问卷调查。目前关于校园规划的整体评价研究中,以主观满意度评价为主,少数结合客观模拟来研究。因此,本研究仅从环境认知的角度对校园环境意象进行分析,虽未从客观角度进行量化深入分析,可能会对评价带来一定影响,但都在合理可控的范围之内。开展认知研究是为了更好地认识校园,更全面地了解使用者的实际需求,从而更合理地“以人为本”进行更新设计,有针对性地建设更舒适、更幸福的校园,提升校园环境活力。