徐振晔教授中医药辨证论治大肠癌的临床数据挖掘*

祝利民,史海霞,徐振晔**

(1.上海中医药大学附属龙华医院 上海200032;2.上海交通大学医学院附属第九人民医院 上海201900)

大肠癌(colorectal cancer,CRC)作为常见恶性消化道肿瘤之一[1-3],近30年来因高发病率和死亡率日益受到临床关注。2020年全球新诊断恶性肿瘤1930万例,其中大肠癌占比10%,居恶性肿瘤发病第3位;癌症死亡预计达996万人,其中大肠癌占据9.4%,居恶性肿瘤死亡第2位[4-6]。手术、放疗、化疗、靶向治疗是目前治疗大肠癌的主要手段;但手术的创伤、放疗所引起的放射性肠炎和放射性膀胱炎、化疗引起的骨髓抑制、消化道反应、肝肾功能损伤、免疫功能的降低;靶向治疗引起的腹泻、皮疹、血压升高、蛋白尿等都给患者的长期生存时间及生活质量造成影响。中医药从现代医学治疗的盲区及弱点出发,重视辨证论治,强调从整体改善患者内环境,在大肠癌的治疗中能显著提高患者免疫功能、降低放化疗所引起的不良反应、改善患者生活质量,一定程度上稳定病灶,延长患者生存时间。作为大肠癌防治中的重要手段,中医药对癌瘤的认识源远流长,历久弥新,形成了浩瀚的值得深入挖掘的学术资源。除古典医籍外,名老中医的学术经验总结也已成为中医继承与创新的重要延伸。

徐振晔教授是上海市名中医,上海中医药大学附属龙华医院终身教授,从事中医、中西医结合肿瘤临床治疗与研究40余年,治癌主张扶正与祛邪相结合、整体与局部治疗相结合、辨证与辨瘤相结合,重在调节阴阳平衡[7]。在中医药辨治大肠癌方面,积累了丰富经验。既往我们针对徐教授在肺癌领域的辨证施治进行了较多研究,与此相应的大肠癌领域还未涉足。

本研究拟采用回顾性研究将徐教授临床辨治大肠癌经验借助数据挖掘的现代科学语言阐释以总结其学术思想和用药特色与规律,为推进中医药治疗恶性肿瘤的临床疗效提供借鉴。

1 资料与方法

1.1 一般资料

所有病历资料来源于2016年1月至2021年3月期间徐振晔教授门诊治疗的大肠癌患者,所有病案皆由徐振晔教授口述,学生现场录入。病历涵盖姓名、性别、年龄、就诊时间、诊次、临床症状、舌象、脉象、中西医诊断、辨证分型以及处方用药等。

1.1.1 纳入标准

(1)西医诊断标准

①全部病例均符合《中国结直肠癌诊疗规范(2015版)》[8]的相关诊断标准,通过病理学确诊或影像结合临床诊断考虑原发性结直肠癌;②以原发性结肠癌或直肠癌为第一诊断的病例。

(2)中医诊断标准

①纳入患者的以上病历涵盖信息记录完整;②病例的中医诊断参考国家中医药管理局2012版《中华人民共和国中医药行业标准——中医病证诊断疗效标准》[9]、《中医肿瘤学》[10]、《常见恶性肿瘤:中医药基础与临床的转化》[11]的辨证标准;③患者就诊至少≥2次且持续服药时间≥2月、采用中药治疗后患者有临床症状减轻;④就诊药方主要针对大肠癌临床治疗为主,在此基础上根据患者其他兼证进行加减;⑤参考《中药新药临床研究指导原则》[12]对患者进行中医症状评分,治疗前后中医症状积分减分率≥30%。

1.1.2 病例排除标准

①诊断不明确的患者;②其他系统肿瘤侵犯到大肠、非原发性结直肠癌或者同时有其他恶性肿瘤的患者;③抑郁症或精神分裂等精神疾病无法配合者;④孕妇或哺乳期妇女;⑤同时在使用其他提高免疫或者抗癌药物者。

1.1.3 病案排除标准

①病案中以上基本信息记录不完整者;②就诊仅一次且持续服药时间小于两个月;③患者就诊处方重复的患者,不计入频次。

1.2 研究方法

1.2.1 信息的采集

根据纳入及排除所列标准,在徐振晔教授所有大肠癌患者病历中进行信息采取,最终获取符合标准的大肠癌病例87例,总计279诊次,在EXCEL表中录入患者姓名、性别、年龄、临床症状、舌象、脉象、辨证分型、处方等基本信息,通过双人审核形成分析原始数据库。

1.2.2 就诊资料的前期处理

①病史记录中描述时常、反复、偶作、偶发、晨起、午后、夜间以及近期等显示频率的概括均归纳为有症状;②病史中涉及症状程度的概括:如明显、稍增、稍减、明显减少、明显增多、好转、再发一律视为有症状;不明显、基本无、不显著以及基本消失等一律视为无此症状。

1.2.3 临床资料的标准化

在数据分析正式开始前,根据《中医诊断学》[13]、《中医肿瘤学》[10]、《中药大辞典》[14]等教科书以及徐振晔教授临床习惯表达,将临床症状及中药进行规范。

(1)临床症状的统一

①腹部任何部位隐痛、钝痛、刺痛均视为腹痛;②大便稀、大便溏、大便欠实、大便烂、大便不成形等均视为大便溏;③大便干结、大便如羊屎视为大便干;④大便三日及三日以上一行视为便秘;⑤大便先干结后稀或者大便有时干结有时溏薄视为大便溏结不调;⑥中上腹胀、胃脘胀、胃脘痞均视为腹胀;⑦入睡难、夜寐早醒、夜寐易醒、夜寐梦多等均视为夜寐不安;⑧纳差、纳少、纳不佳以及食欲不佳等均视为纳呆。

(2)药物名称的统一

炒党参均为党参,炒白术、生白术均为白术,云苓、茯苓均为白茯苓,酒黄精、制黄精均为黄精,七叶胆、绞股蓝均为绞股蓝,八月札均为预知子,生山药、淮山药均为山药,瓜蒌子均为瓜蒌仁,川连、川黄连均为黄连,米仁、薏米、薏苡仁均为薏米仁,延胡、玄胡均为延胡索,焦山楂、生山楂均为山楂,扁豆、炒扁豆均为白扁豆,金铃子、川楝实均为川楝子,炙甘草和生甘草均为甘草。

1.2.4 病位的提取

根据患者的证候涉及脏腑及阳性症状描述部位进行提取,如肝气郁结(肝)、肝脾不调(肝、脾)、肺脾两虚(肺、脾)、肾阴不足(肾)、脾肾两虚(脾、肾)、脾虚精亏(脾、肾)、心脾两虚(心、脾)以及阴虚肠燥(肠)等。

1.2.5 病理因素的提取

参考《中华人民共和国国家标准—中医临床诊疗术语证候部分》[15]标准对大肠癌病理因素进行提取并分类。

1.2.6 数据挖掘方法

采用SPSS 25作频次、聚类分析;IBM SPSS Modeler 18作关联规则分析。针对纳入病史资料涵盖的患者一般资料、临床症状、中医证候、病位、病理因素以及用药等数据进行深入挖掘。

2 结果

2.1 频次分析

2.1.1 性别诊次分布

男性就诊为51例,例数频率为58.6%,就诊162次,诊次频率为58.1%;女性就诊为36例,例数频率为41.4%,就诊117次,诊次频率为41.9%。

2.1.2 临床主要症状频次分布

根据数据挖掘行症状频次的统计,在此只纳入症状表现排名前25的常见大肠癌症状,并统计症状出现的频次及频率。从表1主要症状频次看,纳入病例中出现纳呆、乏力、大便溏、消瘦、夜寐不安、腹胀、腰酸以及口干占到前8位。

表1 主要症状频次分布(频次≥10次)

2.1.3 证候频次分析

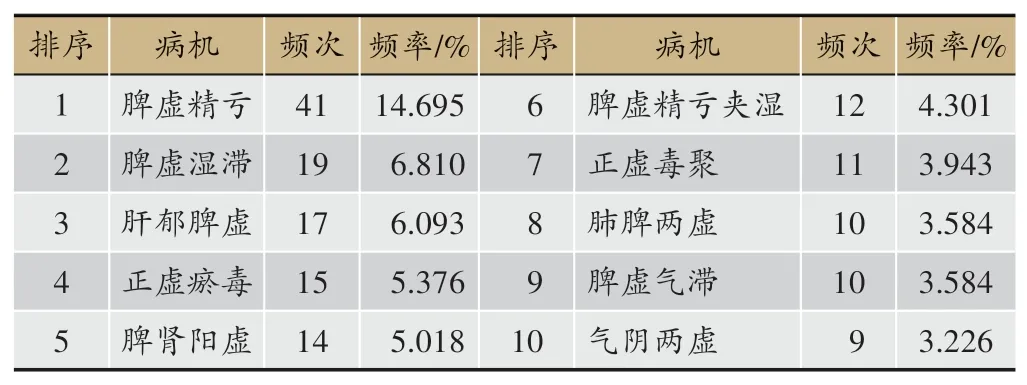

从表2可看出,脾虚精亏、脾虚湿滞、肝郁脾虚、正虚瘀毒以及脾肾阳虚等五个证候频次和频率较高。

表2 主要证候频次分布(频次≥2次)

2.1.4 病理因素频次分析

从表3看,病理因素中湿和瘀最多,占50.179%和39.068%,最少的为火,仅占0.717%。

表3 病理因素频次分布

2.1.5 相关脏腑频次分析

从表4看,相关脏腑中脾胃、肾最多,占96.774%和41.219%。

表4 相关脏腑频次分布

2.1.6 药物频次分析

一共有232味药,279个处方进行分析,发现黄芪、白术、鸡内金、白茯苓、白花蛇舌草、菝葜、预知子、黄精、野葡萄藤以及绞股蓝等10味药在徐振晔教授处方中最为常见(图1)。

图1 药物频次分析

2.2 关联规则分析

2.2.1 症状内关联分析

设置最低支持度10%,最小置信度50%,最大前项为5,对患者临床症状进行关联规则分析[16]。根据先验Apriori算法,一共产生96条规则,症状之间网络关联规则见图2。网络图中粗的蓝色线为强关联、细的蓝色线为中等关联、虚线为弱关联,结果显示纳呆与大便溏、乏力有强关联、纳呆与消瘦、夜寐不安、腹胀有中等度关联;腰酸与乏力有中等度关联;腹胀与纳呆、乏力有中等度关联;乏力除与腹胀、腰酸有关外还与大便溏有中等关联。

2.2.2 药物内关联分析

设置最低支持度10%,最小置信度80%,最大前项为5,对药物进行关联规则分析。根据Apriori算法,一共产生33754条规则,药物之间网络图见图3。从下图可以看出,在临床用药中以黄芪为核心,黄芪与白术、黄芪与白茯苓、白术与白茯苓益气健脾,黄芪与菝葜、黄芪与白花蛇舌草健脾解毒、黄芪与鸡内金益气健脾消食改善肠胃功能与动力。

通过关联规则分析四味药的组合,其中前3位支持度较高的组合有①黄芪、白术、白茯苓、菝葜;②黄芪、白术、白茯苓、白花蛇舌草;③黄芪、白术、白茯苓、鸡内金等。这些组合体现了益气健脾,解毒散结。其中前6位高置信度组合有①黄精、菝葜、鸡内金、黄芪;②黄精、白花蛇舌草、鸡内金、黄芪;③黄精、鸡内金、白术、黄芪;④黄精、鸡内金、白茯苓、黄芪;⑤太子参、黄精、白茯苓、白术等,这些组合体现了益气养精,解毒散结思想在大肠癌中的运用(表5)。

表5 常用四种药物组合关联规则

2.2.3 辨证分型与药物的组合关联分析

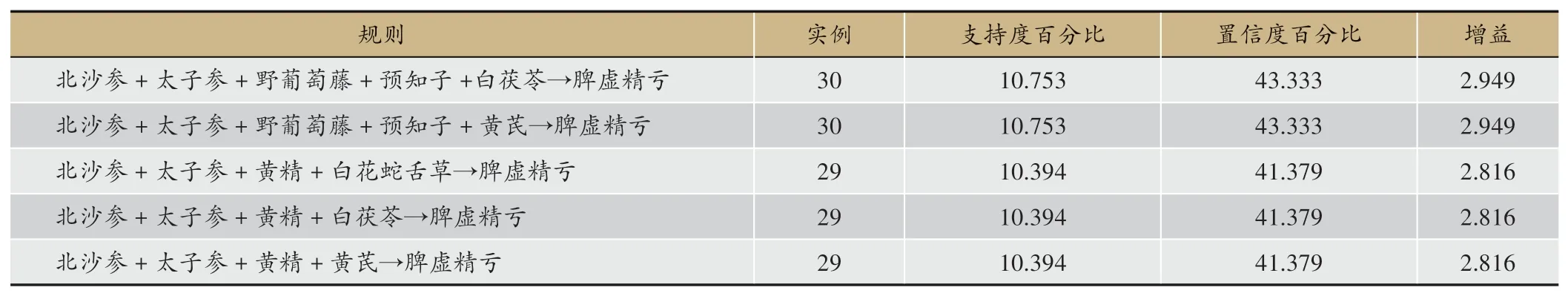

设置最低支持度10%,最小置信度40%,最大前项为5,对辨证分型与药物进行关联规则分析。根据Apriori算法,一共产生23条规则,取排名前5的关联规则(表6)。从表中可以看出脾虚精亏的病机显示出与药物的强关联,结合支持度与置信度分析可见①北沙参+太子参+野葡萄藤+预知子+白茯苓;②北沙参+太子参+野葡萄藤+预知子+黄芪;③北沙参+太子参+黄精+白花蛇舌草;④北沙参+太子参+黄精+白茯苓;⑤北沙参+太子参+黄精+黄芪等药物的组合与脾虚精亏的病机有较强关联。

表6 辨证分型与药物的组合关联

2.3 聚类分析

2.3.1 症状聚类分析

对出现频率≥20次的症状进行聚类分析。将数据导入SPSS25.0中,选择分析菜单,系统聚类里的R型聚类,聚类成员设置为5-10类进行探索性分析,连接方式为组间连接,方法为皮尔逊相关系数,对个案进行聚类(表7)。从图中可以看出,常出现症状为:第1类:纳呆、大便溏、乏力倦怠、矢气多、大便粘滞,此类体现大肠癌中脾虚夹湿的证候;第2类:乏力、消瘦、腰酸、口中粘腻、头晕、口苦、腹中包块拒按,此类体现脾虚精亏夹血瘀、湿滞等虚实夹杂的证候;第3类:腹胀、情绪抑郁、嗳气,此类体现了肝郁脾虚的证候;第4类:夜寐不安、手足麻木、大便次数多、畏寒肢冷、腰膝酸软,此类体现了脾肾阳虚;第5类:口干、便秘,此类多见阴虚肠燥的证候;第6类:气短,此类为脾虚的基础症状。症状的聚类基本体现了徐振晔教授大肠癌辨治过程中的主要证型。

表7 症状聚类分析

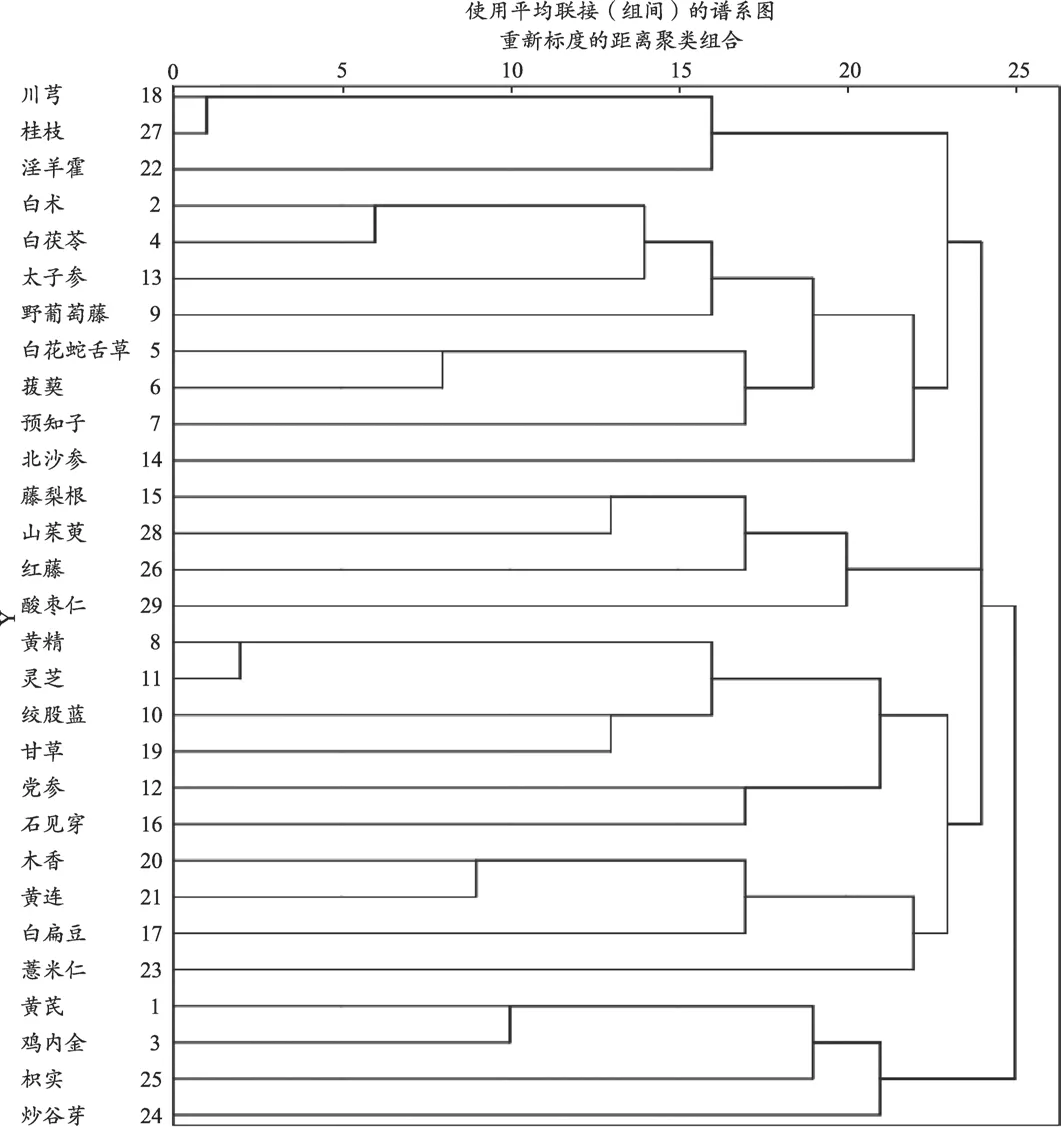

2.3.2 药物聚类分析

本研究中,对出现频率≥50次的药物进行聚类分析。将数据导入SPSS25.0中,选择分析菜单,系统聚类里的R型聚类,由于预先不知道分类情况,聚类成员设置为5-10类进行探索性分析,连接方式为组间连接,方法为皮尔逊相关系数,对个案进行聚类,聚类树状图见图4。从图4可以看出,常用4个药对分别为:川芎-桂枝、白术-白茯苓、白花蛇舌草-菝葜以及黄精-灵芝。

图4 药物聚类分析树状图

表8 结合临床实际,将药物聚为6大类结果:①黄芪、鸡内金、炒谷芽、枳实;②白术、白茯苓、白花蛇舌草、菝葜、预知子、野葡萄藤、太子参、北沙参;③黄精、绞股蓝、灵芝、党参、石见穿、甘草;④藤梨根、红藤、山茱萸、酸枣仁;⑤白扁豆、木香、黄连、薏米仁;⑥川芎、桂枝、淫羊藿。

表8 药物聚类成员

3 讨论与结论

3.1 大肠癌病因病机的新认识

从徐振晔教授对大肠癌临证辨治的数据结果显示,大肠癌证候以脾虚精亏、脾虚湿滞、肝郁脾虚、正虚瘀毒、脾肾阳虚等为多见,徐老结合四十余年临床经验,创新性提出大肠癌脾虚精亏理论[11],在针对临证病史的数据挖掘中得到印证。大肠癌的病位主要在肠,与脾胃、肾、肝密切相关;病理因素主要涉及湿、瘀、毒、热、痰和郁。为了研究大肠癌病因病机新认识形成的背景及与各病理因素之间的关系,现结合临床实践进行讨论。

3.1.1 早期多为“脾虚”,中晚期多为“脾虚精亏”

大肠癌的病因多源自正气亏虚、情志失调、六淫外袭、饮食水土失宜等[17-20]。第一类患者为发病初期患者,多见脾虚,临床症状以乏力、纳呆、便溏、腹胀、腹泻、大便溏结不调、矢气多、舌质淡胖、脉细等为主;脾为人体后天之本,主消化饮食、化生精微,若先天禀赋虚弱,或后天情志不畅、胃肠不和,或外侵湿邪,或恣食肥甘生冷,湿邪阻滞,脾阳受损,导致脾之运化功能减退,水谷化生无源,气血亏虚,四时有感,久而成积。因此大肠癌早期出现脾虚,为疾病进一步发展奠定了病理基础。病邪日久,久病及肾,耗伤精气,损及元气,精盈气旺则机体功能正常,气散则亡,精虚则弱,故中晚期患者多见“脾虚精亏”,临床常表现为肿瘤包块进行性增大,面色晦暗,精神萎靡,乏力倦怠,行动迟缓,形体瘦削,腰膝酸软,全身或局部疼痛,纳呆、夜寐不安,大便失调等症状。结合本次研究,发现脾虚精亏证候出现频率较高,这也再次印证在寻求中医药门诊就诊大肠癌患者中脾虚精亏居多,这与中医药治疗大肠癌的优势也有关联,大肠癌患者就诊多为术后患者,因大肠癌起病隐匿,肠镜未作为大部分患者常规体检范畴,因此术后患者分期相对以中晚期居多;第二类患者为大量放化疗及靶向治疗后患者,患者多见毒邪伤精;第三类患者为晚期无法手术及其他西医治疗患者,病程缠绵难愈,因久病入肾,伤精耗气,故“脾虚精亏”较为常见;第四类患者为高龄患者,年龄越大,肾之精气越虚,越易发病。但从整个门诊辨证分型来看,脾虚基本贯穿整个大肠癌发生、发展过程,结合临床经验,早期更多见“脾虚”,中晚期则多见“脾虚精亏”。

3.1.2 大肠癌病位在肠,与脾胃、肾、肝尤其相关

大肠癌属于肠道的恶性肿瘤,故病位在肠;大肠癌的发生发展历经多种复杂内外病理因素的持续共同作用。而从大肠与脾胃、肾、肝的生理与病理的相互作用分析,大肠癌的发生往往与这三者有密切联系。

饮食受纳于胃,水谷水液赖脾之运化,脾升胃降功能的协调为大肠生理功能的顺利开展提供了有利条件。《灵枢·五味》云:“水谷皆入于胃,五脏六腑皆禀气于胃……谷气津液已行,营卫大通,乃化糟粕,以次传下。”脾胃失常通常直接导致大肠传导不利、“主津”失和,临床出现排便障碍,如腹胀便秘、泄泻便溏。大肠传导失常亦会反之影响到胃之和降,临床又可见腹胀、便秘。脾失健运,水液输布失常,湿邪内停,久聚为痰,壅塞脏腑经络,阻滞气机,气滞血瘀,久积发为本病。

肝主疏泄,生理特点是升发、疏通、畅达。使全身气机调畅,通而不滞,散而不郁是其主要功能。《医学入门》曰:“肝与大肠相通,肝病宜疏通大肠,大肠病宜平肝”,肝之疏泄正常,则气机畅达,大肠传导和调。情志不畅,肝气郁结,气运行不畅,气滞则血滞,血行不利,久而化瘀,脏腑失和,渐变为积。病位在大肠者,传化糟粕失常,可见大便溏或有腹泻。若兼夹气机不畅,大肠传导失职,亦会出现大便不爽或干结。

肾为先天之本,依赖肾阴肾阳的协调成为人体生命活动的原动力。肾阴肾阳源自肾中精气。肾阳的温煦,运动和气化推动脾之健运、化生精微。肾阴通过津与血滋润与濡养脏腑,助大肠之传导。同时肾气具有封藏固摄功能,肾阳、肾阴、肾气三者功能协调则大肠代谢正常。肾阴亏虚则肠燥津亏,大便秘结;肾阳不足,气化失职,水液留著,聚湿为痰,久病成瘀,气滞血瘀、痰凝毒聚而成肠积。《素问·金匮真言论》曰:“北方黑色,入通于肾,开窍于二阴。”“肾主二便”之说再次印证了肾与大肠癌关系密切。

从徐老处就诊的大肠癌患者进行的病位及涉及脏腑的相关分析中,脾胃、肾、肠、肝,上述脏腑长期功能失调与大肠癌的发生、发展有密切因果关系。

3.1.3 大肠癌正虚为本,气滞、血瘀、痰浊、湿聚、热毒为标

肿瘤的发病与风、寒、暑、湿、燥、火等六淫内侵有关。寒、湿、热在大肠癌中多见。《医宗必读·积聚》曰:“积之成也,正气不足,后邪气踞之。”充分说明在大肠癌发病中正虚为本,邪气为标[21-22]。临床常见恣食肥甘厚腻或误食不洁,伤及脾运,湿邪不化,熏蒸日久,毒邪内生,结而为癥;情志失调,肝失疏泄、乘脾犯胃,气机不畅,气血熏搏,气滞血瘀,交合成瘤;或因肝郁化火,炼津为痰,痰阻气机,滞血为瘀,气滞、血瘀、痰浊、湿聚、热毒,持续胶着大肠,日久积滞为块。

本次数据挖掘显示:大肠癌的病机多以虚证为主,虚实夹杂,病理因素湿为50.179%,瘀为39.068%,毒为29.032%,热为27.240%,痰为12.186%,郁为11.828%,也从临床中证实了推动大肠癌发生发展的关键要素。

3.2 常用药物频次讨论

徐振晔教授治疗大肠癌临床用药主要依据大肠癌病机特点辨证施治,认为大肠癌以正虚标实为特点,脾虚精亏、脾虚湿滞、肝郁脾虚、正虚瘀毒是其主要分型。从数据挖掘分析到常见症状可以看出,纳呆、乏力、大便溏、消瘦、夜寐不安、腹胀、腰酸、口干、口中粘腻、情绪低落、腹中包块拒按等均不同程度体现了以上分型的临床相关症状。大肠癌以正虚为本,虚实夹杂,因此在治疗上要全面分析邪正虚实的主次轻重,确定思路后进行论治。

本次数据挖掘中,徐老处方常用药的频次分析,279张处方分析,用药有232味药物,其中频次≥40次的药物有37味药,我们按照扶正与祛邪归纳如下:

扶正药有益气、养血、滋阴、补阳四类。徐老常用的益气药:黄芪、白术、党参、茯苓、太子参、鸡内金、白扁豆、山药、炒谷芽、炒麦芽等;养血药常有当归、酸枣仁等;养精(阴)药常用北沙参、黄精、山茱萸、灵芝;补阳药常用淫羊藿,不难看出,大肠癌处方中徐老以益气健脾、结合养精(阴)所占比重最大。

祛邪药徐老认为,根据病理因素中气滞、血瘀、痰浊、湿聚、热毒差异,相应予以疏肝理气、健脾理气、活血化瘀、化痰散结、清热祛湿等药。理气药采用预知子、木香、佛手、香附;活血化瘀有川芎;化痰散结采用绞股蓝;清热解毒药采用白花蛇舌草、石见穿、红藤、野葡萄藤、藤梨根、菝葜、半枝莲等;祛湿药黄连、薏米仁等。

3.3 辨证分型与药物组合关联

本次数据挖掘分析患者的证候发现脾虚精亏占据绝对优势,北沙参+太子参+野葡萄藤+预知子+白茯苓;北沙参+太子参+野葡萄藤+预知子+黄芪;北沙参+太子参+黄精+白花蛇舌草;北沙参+太子参+黄精+白茯苓;北沙参+太子参+黄精+黄芪等药物的组合与脾虚精亏的分型有较强关联,如前所述,大肠癌就诊患者中多为晚期及放化疗及靶向治疗后患者,脾虚且久病入肾,见脾虚精亏,同时患者因恶性肿瘤大部分发展较快有火毒特性,清火过度会损伤脾胃,加之长期西医治疗后,大肠癌患者多有上热下寒等复合症状,如口干、舌红苔黄而大便出现溏薄、泄泻、下半身冷症状,根据陈世铎等名家所提出的“水足则火自灭”理论,徐振晔教授在健脾养精的基础上会酌情使用北沙参、太子参等养阴为主的方法,养阴不忘健脾以祛湿,将祛湿、养阴、养精有机结合,这也揭示了辨证分型与药物关联中徐老的用药思想。

3.4 聚类后核心方药探讨

徐振晔教授所纳入的大肠癌处方经过大数据分析结合临床实际得出核心方药组合有:

第1组:黄芪、鸡内金、炒谷芽、枳实

这组配伍用于临床症状为乏力、腹胀、纳呆、大便不畅等脾虚气滞型大肠癌患者,方中黄芪补气,鸡内金、炒谷芽健脾消食开胃,枳实破气消积,化痰散痞。四药组合共奏健脾理气、消食化积之功。

第2组:白术、白茯苓、白花蛇舌草、菝葜、预知子、野葡萄藤、太子参、北沙参

这组配伍用于大肠癌常见症状为乏力、口干、腹胀、大便溏或不畅、倦怠、消瘦、舌质淡红,苔薄白腻,脉细或沉迟的正虚毒聚患者,四君子汤以益气健脾,北沙参养阴,预知子疏肝理气,白花蛇舌草、菝葜、野葡萄藤清热解毒,消肿散结。此方各药组合共奏益气健脾,解毒散结之功。

第3组:黄精、绞股蓝、灵芝、党参、石见穿、甘草

这组配伍主要用于乏力倦怠、口干、腰膝酸软、视力模糊、便溏或大便不实、消瘦、舌质淡红,边尖齿印、苔薄白腻,脉细软的脾虚精亏患者,以党参健脾益气,石见穿、绞股蓝清热解毒散结,黄精、灵芝、绞股蓝以补气生精。此方各药共奏健脾养精,解毒散结之功。

第4组:藤梨根、红藤、山茱萸、酸枣仁

这组配伍主要用于腰膝酸软,夜寐不安、消瘦、乏力,汗出,舌质淡红,苔薄白腻,脉细软的脾肾阳虚患者。藤梨根、红藤解毒消肿,山茱萸温补肾阳,酸枣仁补肝、宁心、敛汗、生津。全方共奏健脾温肾,解毒消肿之功。

第5组:白扁豆、木香、黄连、薏米仁

这组配伍如前所述共奏健脾化湿结合泻局部肠胃湿热之火之功。

第6组:川芎、桂枝、淫羊藿

此方主要针对化疗后外周神经病变所出现的手足麻木、四肢末梢冷痛、行走不利等症状,全方共奏温经化瘀通络之功。

总之,通过对徐振晔教授在大肠癌临床常用药配伍及其功效的数据挖掘,确定了徐教授治疗大肠癌提倡健脾养精,佐以疏肝理气、化痰散结、活血通络、健脾化湿、清热解毒等法则综合运用的学术思想,为启发中医药对大肠癌的辨证论治拓展了新的思路。

但是,本研究属于回顾性研究,原始数据采集的总样本量仍然不足,舌象关联没有在文章中体现,脉象的关联分析中没有找到有效关联,部分研究结果与临床实际运用可能存在些许偏差。因此,对徐振晔教授学术思想仍然有待通过更大样本量来实现全面精准地挖掘与总结,以期更好地服务于名中医学术经验的继承与创新,为有效临床辨治手段的推广和患者的临床受益做出贡献。