政治态度的家庭代际传承

——基于265对亲子样本的分析

马得勇,刘天祥

[中国人民大学,北京 100872]

政治态度是人们对公共领域事务所持有的信念、观点和判断,它既包括稳定的政治信念,如政治价值和意识形态,也包括对即时的公共事物和事件的态度和观点。政治态度是人们各种态度中的重要组成部分。对个体一般性的态度的形成与影响机制,社会心理学有多种理论。(1)[美]泰勒等:《社会心理学》(第十版),谢晓非等译,北京:北京大学出版社,2004年,第140-155页。学习理论认为,态度的获得与习惯的形成没有区别,当人们接触到与态度对象有关的信息和事实的同时,也学会了相关的态度与价值观;认知一致性理论、认知失调理论、自我知觉理论以及认知反应理论等对态度与态度、态度与行为之间的不一致以及由此而引发的态度改变进行解释,互有争论。就政治态度而言,占据主流的政治社会化理论视角认为,个体的政治态度是后天习得和外部社会环境塑造的,亦即个体在出生以后,个体从家庭、学校乃至社会等个人或组织中学习政治相关的知识和信念,而这些个人和组织也对其观念和态度进行持续性的塑造,最终形成个体对政治世界的理解和对政治事务的态度。围绕这些后天的因素如何塑造和培养政治态度,学术界特别是国外学术界对不同态度之间、态度与周边社会环境之间的因果关系及作用机制展开了数量众多的实证性研究,发表了大量学术成果。然而,自21世纪以来,生物技术的飞速发展,基因组测序技术给政治态度研究带来了全新的机遇。以双胞胎实验和基因定位为主的基因政治学认为,态度可能和遗传因素有着极大关联,这对政治态度形成的政治社会化理论构成了挑战。政治态度到底是先天遗传还是后天习得重新成为学者们关注的热点话题。家庭及其核心成员——父母与子女既是基因遗传的主要载体,又是个体从基础的社会价值观到政治价值观、再到政治态度习得和塑造的主要场所和行为主体。父母与子女在政治态度上存在何种程度的继承和变异,是了解个体政治态度形成的重要途径。在这方面,国外的研究相对较多而国内的研究屈指可数。因此,本文在对政治态度已有研究进行总结之后,通过实证调查数据来分析和探讨中国人的家庭成员——父母与子女在政治态度形成过程中是否存在关联。

一、政治态度的代际传承理论

政治态度是一个含义相对宽泛的概念,一般包括政治认知、政治情感、政治偏好与政治行为。政治态度体现了人们对政治事务、政策议题和舆论议题的偏好,是政治行为的先导。政治态度又可细分为基础性政治态度(例如政治意识形态立场)、一般性政治态度(例如政治信任)和具体政治及政策议题的政治态度(例如对福利政策的态度)。政治态度研究是政治文化、政治行为、政治心理等学科的核心主题,有关政治态度的国内外研究数不胜数,研究主题非常多样。概括而言,政治态度的研究重点在于探讨不同政治态度之间、政治态度与政治行为之间、心理人格与政治态度之间的因果关系。就政治态度的形成而言,目前的研究可以简要概括为两种取向:政治社会化范式和内因生成范式。前者强调政治态度形成的政治社会环境因素,例如政治体制、教育、历史文化因素等;后者则聚焦于政治态度形成的心理人格因素和基因遗传因素。

(一)政治社会化

政治社会化(political socialization)最早是由阿尔蒙德和维巴提出,他们认为,童年的非政治经历在以后的政治态度和行为中可能起重要作用,这种经历对政治的影响将贯穿青年时期和成年时期。(2)[美]加布里埃尔·阿尔蒙德、西德尼·维巴:《公民文化——五个国家的政治态度和民主》,徐湘林等译,北京:华夏出版社,1989年,第354-357页。在家庭中,父母通过有意识的政治教育或孩子通过自身的有意识或无意识的学习使政治社会化得以实现。政治社会化能够推动公民形成一定的政治意识,提高他们对既有的政治体系和政治环境的认知,正如戴维·伊斯顿所说,政治体系获取支持的最有效且最重要的方式是透过政治社会化使政治体系的成员对于政治群体、体制及政府发展出积极的心理取向,而体系中原有的对政治世界的认识、情感和评价若能透过学习过程传递给新的一代,则有利于政治体系的稳定与持续。(3)D.Easton and Dennis J, Child in the political system,New York: McGraw Hill, 1969.政治社会化的一般过程包括四个顺序:政治信息传播、政治观念内化、政治态度演进和贯穿个体一生的阶段性发展。个体通过政治角色扮演,在政治实践活动中不断地以外化的方式进行政治社会化,促使其政治行为更具目的性、方向性和稳定性。亦即在政治参与活动中,个体形成了更为稳定的政治心理特质,政治人格得到了进一步的完善和发展。(4)李元书、杨海龙:《论政治社会化的一般过程》,《政治学研究》1997年第2期。

在个人成长阶段,家庭和学校是政治社会化最重要的两个途径。从目前的研究文献来看,学校教育如何影响青年人的政治态度并没有太多的研究成果,而家庭作为青少年政治社会化的重要环境,受到了较多的关注。戴维斯认为,个人政治人格的形成大部分是儿童在家庭里的经验所决定的。儿童依赖父母以满足他的基本需要,因此认同父母,并接受他们的政治观点。(5)Davies J C,“The Family’s Role in Political Socialization”,The Annals of the American Academy of Political and Social Science,1965, 361:pp.10-19.不过作者对这一观点并未提供相应的经验证据。

苗红娜通过对近三十年国内政治社会化相关文献进行梳理后发现,大学生和青年群体作为社会中最活跃的群体,受到学界的关注最多,也是实证研究的主要对象。(6)苗红娜:《国内政治社会化研究三十年述论》,《教学与研究》2014年第12期。但是,基于实证研究基础上的研究结论和研究发现并不多见。董海军通过对广东高校的抽样问卷调查,考察了受访者的家庭结构、家庭功能、家庭成员以及对人民代表大会制度、政治协商制度、民族区域自治制度和基层群众自治制度的态度之间的关系,发现父母的政治面貌、子女与父母政治观点的一致性和大学生在家庭决策中作用的发挥对他们的政治制度认同有着显著影响。(7)董海军:《家庭因素对大学生政治制度认同的影响研究》,《思想教育研究》2015年第7期。赵锐等通过对Z民族院校23个少数民族384名本科学生的调查发现,父亲的职业状况对少数民族大学生的国家认同有显著影响,其中公务员子女国家认同水平最高,商人及其他自由职业者子女的国家认同水平最低;家庭收入的差异对少数民族大学生国家认同的影响差异显著。而不同民族的大学生之间国家认同也存在着显著的差异,这与其所处的家庭环境、文化氛围等密切相关。(8)赵锐、胡炳仙:《少数民族大学生国家认同现状及影响因素——基于Z民族院校的调查》,《中南民族大学学报(人文社会科学版)》2014年第4期。

国内研究对于以大学生为主体的青年人政治社会化的家庭因素虽然有所涉及,但是这些研究的基本模式是通过分析大学生的家庭背景因素是否会影响其政治态度来探讨政治社会化的结果,并没有直接分析父母与子女在政治态度上是否存在相关关系,也未能发现父母影响子女政治态度的因果机制是什么。因此,这些研究并不属于真正意义上的政治态度代际传承的研究成果。导致这一缺陷的直接原因在于他们忽略了个体政治态度形成的内在机制,即人格心理和基因在政治态度形成中的作用,而国外同行在这方面已经做了大量的研究工作。

(二)政治态度形成的心理根源

人格特质如何影响人们的政治态度和行为一直是国外政治心理学界研究的重点。从目前的研究现状来看,威权人格(Authoritarian Personality,也译为“权威人格”)、大五人格(the Big-five)、社会支配倾向(Social Dominance Orientation)、核心政治价值观(Core Political Values)是学者们关注较多的人格特质。我们认为,个体在家庭环境中,从父母身上继承或学习的首先是人格特质、性格和生活习惯,其次才是与政治有关的观念和行为。因为人格特质、生活习性的养成要比政治态度的形成早得多,子女在这方面也更容易受到父母的耳濡目染。子女的政治态度可能会受到父母的影响,但是与人格特质、性格、习惯相比,其形成原因更为复杂。尽管如此,我们仍然认为,父母政治态度对子女政治态度的影响,很有可能是通过人格特质来传导的。亦即亲子之间的政治态度的传承可能不是直接的,而是间接的,人格特质在中间很可能扮演了中介的作用。

威权人格在西方国家的话语中一般被称为“右翼威权人格(Right-Wing Authoritarian,简称RWA)”。威权人格研究最早可追溯至心理学家弗洛姆(Erich Fromm)对纳粹主义心理学的分析。(9)[美]弗洛姆:《逃避自由》,刘林海译,上海:上海译文出版社,2015年。在《逃避自由》这本初版于1941年的心理学名著中,弗洛姆将纳粹主义的本质概括为权威主义(或“威权主义”),表现为对有权者和领袖的崇拜和臣服以及对无权者的鄙视、羞辱乃至攻击。其后,阿多诺等人合著的《威权人格》一书于1950年出版,该书的出版使这一概念广为传播,有关威权人格与政治态度的研究层出不穷,经久不衰。一般认为,威权人格者具有崇拜权力,追随和盲从权威和领袖,敌视外群体,思想保守,认可现存的社会秩序和传统的价值观,同时,威权人格者对无权者和社会弱势群体存有鄙视,对他们认为冒犯了权威和领袖的人持有较强的攻击性,反对社会进步和新事物。(10)T.Adorno, et al. The Authoritarian Personality, New York: Harper and Row, 1950;B.Altemeyer, Right-Wing Authoritarianism, Winnipeg: University of Manitoba Press,1981;B.Altemeyer, The Authoritarians, Winnipeg: University of Manitoba Press, 2007.从阿多诺的《威权人格》开始,许多威权人格相关研究将这种人格的成因归因为家庭因素,而这一人格又进一步对个体的政治态度产生了影响。因此,如果说父母与子女之间政治态度存在传承的话,那么威权人格可以说是一个重要的中介变量。但是威权人格事实上是否具有这一作用,除了一些个案性质的访谈资料(例如《威权人格》一书)和质性研究外,并没有太多基于大数量样本之上的实证检验。(11)Hopf, C., “Authoritarians and their families: Qualitative studies on the origins of authoritarian dispositions.”,In Stone W.F., Lederer G.& Christie R. (eds), Strength and weakness: The Authoritarian Personality today, New York: Springer Verlag, 1992: pp.119-143.目前,国内外学界对父母的威权人格特质在多大程度上会影响子女的人格并进而影响他们的政治态度这一问题上仍然没有取得明显的进展。

大五人格是另外一个受到政治心理者广泛关注的人格特质。有关大五人格与政治态度之间存在何种关系的研究在国外学术期刊上大量发表,其中尤以大五人格中的“开放性”、“外向性”和“责任性”三个人格特质与政治意识形态立场、经济社会政策偏好的关系的研究最多。但是如同威权人格的研究一样,大五人格在亲子之间的政治态度传承上扮演了什么样的角色,目前并没有专门的研究成果发表。

(三)政治态度与基因遗传

长久以来,政治心理学的研究一般都认为政治态度虽然具有心理上的根源,但基本认为其不具有生理上遗传的属性。但是在21世纪初,美国一批学者对政治态度的遗传问题展开了研究。2005年,奥尔福德等人基于2万多对美国和澳大利亚的双胞胎的经验证据,指出政治态度的成因中大约具有一半左右受到个体基因遗传的影响。(12)Alford J, Funk C, Hibbing J R, Are Political Orientations Genetically Transmitted? American Political Science Review, Vol.99,No.2,2005:pp.153-167.随后,美国学界又陆续发表了不少基因与政治的研究成果。不少基于双胞胎样本的研究均表明基因对政治态度具有重要的影响,而基因、人格、环境与政治态度(如:投票行为、政党认同、对公共政策的态度、意识形态立场等)之间到底存在什么样的关系则是这些研究的关注焦点。(13)Funk, C.L. et al., “Genetic and Environmental Transmission of Political Orientations”,Political Psychology,Vol.34,No.6,2013:pp.806-819.; Fowler, J.H., B. Laura A. & C.T. Dawes, “Genetic Variation in Political Participation”, American Political Science Review,Vol.102,No.2,2008,pp.233-248; Fowler, J.H. & C.T. Dawes, “Two Genes Predict Voter Turnout”,Journal of Politics,Vol.70,No.3,2008:pp.579-594.; Zoltán, F. & L. Levente, “The Importance of Context in the Genetic Transmission of U.S.Party Identification”,Political Psychology,Vol.36,No.4,2015:pp.361-377.;Evan,C.& E.William,“Candidate Genes and Political Behavior”,American Political Science Review,Vol.106,No.1,2012:pp.1-34.;Verhulst, B.,L.J.Eaves & P.K.Hatemi, “Correlation not Causation: The Relationship between Personality Traits and Political Ideologies”,American Journal of Political Science,Vol.56,No.1,2012:pp.34-51.尽管在研究方法和研究发现方面均有重要的贡献,但围绕基因政治学的批评也如影随形。(14)Evan, C., “Genes and Ideologies”, Perspectives on Politics,Vol.6,No.2:,2008:pp.299-319.; Evan, C., “Politics, Genetics, and ‘Greedy Reductionism’”, Perspectives on Politics,Vol.6,No.2,2008:p.337-343.; Evan, C. & E. William, “Genopolitics and the Science of Genetics”, American Political Science Review,Vol.107,No.2,2013:pp.1-14.从政治态度形成的政治社会化理论到人格理论,再到基因理论,我们可以明显看到政治态度研究在不断取得进展。特别需要指出的是,以双胞胎为样本的基因研究的引入,使学者能够更为分明地将遗传、人格与环境这三个决定政治态度的基本因素分离出来进行观察研究,同时又可以发现三个因素之间如何互动以形塑政治态度。尽管这一研究方法也受到了不少批评,但无疑大大促进了政治态度形成原因的研究。

虽然三种研究取向都取得了一定的进展,但是许多问题仍未得以解决。其一,文化和政治体制的异质性对于政治态度的塑造无疑具有重要影响,但是无论是国外还是国内的研究,其样本都是局限于一个或者少数几个国家,那么这些研究所得出的结论在其他国家是否具有同样的结果,这值得进一步探究。其二,国内关于政治态度的代际遗传研究,既没有类似于国外的双胞胎研究的模式,也没有父母和子女一一对应的研究,而只是从大学生家庭背景因素来简单地分析了政治态度的代际传承问题,这显然远远没有提供满意的答案。其三,国内的相关研究要么论述了家庭对子女政治态度的影响而没有进行实证检验,要么对数据进行分组以比较其差异,完全没有探究父母和子女在政治态度上的相关性以及其中的因果机制。这是本文期望能够做出回答的地方。

二、研究设计

本文主要的目的是探究中国大学生的政治态度在多大程度上受到父母的影响。为此,本研究的主要内容有两部分:第一部分检验政治态度的代际传承是否存在;第二部分分析政治态度代际传承的可能形成机制。

(一)政治态度的代际传承

关于政治态度是否存在代际传承,我们认为可以通过父母与子女在政治态度上的相似性来验证。由于政治态度涵盖内容较广,我们将选取其中一部分进行分析。我们将政治态度分为三类:1.公众对一般性政治社会现状的态度,例如对政治社会现状的满意度;2.公众对基础性政治价值观,例如政治意识形态的立场、公众对政治机构的信任、对民主价值观的看法;3.公众对特定政治议题的看法,例如对外交、社会福利议题的看法。

一般而言,在子女的幼年时期,父母往往会将他们所认为的正确的社会行为或者观念灌输给子女,而子女也更容易接受这些观念,因此这方面父母与子女的观念和态度可能会更加一致。这些一般性的社会观念往往具有较高的稳定性,会伴随子女的整个成长过程乃至整个成年阶段。为了探究这一问题,我们选取了三个指标:1.对社会政治现状的满意度;2.社会信任;3.幸福感。(15)具体的问项分别为:政治社会现状满意度:总体来讲,你对目前我们国家的政治社会现状满意吗?五阶测度1=非常满意,5=很不满意;幸福感:总体来讲,你觉得你现在幸福吗?五阶测度1=非常幸福,5=很不幸福;社会信任:在我们这个社会,大多数人是可以信任的,1=可以信任,0=还是小心为好。

基础性政治态度,也可以视为基础性政治价值观,例如社会公平、正义、认同以及政治意识形态,是个体政治态度的重要组成部分。一般认为,基础性政治态度是影响个体在具体政治或政策议题态度上的重要原因。从逻辑上来讲,基础性政治态度与一般性政治社会态度或者基本的生活处事价值观之间的关系更为紧密,而父母和子女在这方面也更有可能存在态度或观念的传承,亦即存在相关关系。由于调查数据的限制,我们仅从个体的国家认同、政治体制认同、民主价值观和政治意识形态立场四个方面来考察亲子之间的基础性政治态度的传承。

对于某些具体的政治议题,此前有关基因与政治态度研究显示遗传因素具有重要的影响,但是基因的作用是否体现在父母与子女态度的相似性方面则另当别论。由于个体在具体政治或政策议题上的态度受到众多因素的影响,父母和子女的态度在多大程度上存在相关可能无法给出一个合理的预期。作为探索性研究,本文将选取若干议题进行探讨。为此,我们选取了政治体制支持、政治机构信任、外交议题、言论自由、社会福利政策、对主要国家(以美国为例)的好感度作为考察内容。

(二)代际传承的机制

在亲子之间政治态度的传承上,我们认为不管是基于生理遗传、心理人格遗传还是政治社会化的传承,并不是直接的,而是通过某个中介变量才能实现。因为生理遗传通过DNA来实现,但基因(DNA)本身不含有政治态度,只有作为整体的人才有政治态度,它对政治态度的影响需要中介变量。根据已有研究,这个中介变量就是诸如大五人格这样的人格特质。

因此,我们猜测父母对于子女政治态度的影响,可能同时存在两种路径。一种是父母通过心理和人格来影响子女的政治态度,因为已有很多研究表明,人格和政治态度之间存在因果关系。另一种路径是父母的人格和心理塑造了其自身的政治态度,这种政治态度又直接影响了子女的政治态度。第一种作用机制的理由在于,子女政治态度的形成一般是在成年之后,而成年之后父母对子女的影响会日渐消退。特别是本调查中,大学生进入大学之后就基本和父母分开居住,父母影响其政治态度的机会和时间也大大减少。但是在人格和心理方面,父母对子女的影响一般从一出生就开始,直至成年。这种影响早于政治态度。受到父母人格影响的子女则在随后形成了自己的政治态度。因此,如果父母对子女的政治态度有影响,那么这种影响的一个可能路径就是通过人格或心理来得以实现,即父母人格—子女人格—子女政治态度。然而,现实情况可能是复杂的。即使大部分大学生在成年之后离开了父母,但是在此之前,他们不可能完全不就政治社会问题与父母进行讨论或交流,而大学生成年之后也不可能完全不受父母的影响。事实上,绝大部分的大学生在上大学之后也会经常性地与父母进行生活、学习乃至在政治社会领域进行更为深入的交流和讨论。因此,我们认为第二种影响路径,即父母人格—父母政治态度—子女政治态度的路径也可能是存在的。当然,以上两种影响机制需要经验证据予以证实。为了对这种因果机制进行检验,我们拟采用结构方程模型(Structural Equation Modeling: SEM)来做分析。相较于一般的线性回归而言,结构方程模型包含多个回归方程,可以在模型中构建多个因果关系,并且能够避免各个变量之间的内生性问题以及不同方程之间的相互干扰。(16)吴明隆:《结构方程模型:AMOS的操作与应用》,重庆:重庆大学出版社,2010年。

环境(或情境)是个体政治态度形成的重要影响因素,而且环境因素可能是激活人格与态度关系的重要条件。但鉴于本文的重点在于探讨亲子之间政治态度的因果关系,因此将不讨论“人格(或心理)—环境—政治态度”三者之间的关系。

威权人格、大五人格、社会支配倾向和认知闭合是学界在探讨人格与政治态度之间关系时关注较多的几个人格特质。这些人格特质彼此之间又存在诸多关系。因此,要系统探讨它们与政治态度(政治态度本身包含的内容很多)的关系将是一个庞大的工程。限于问卷调查的内容和对数据的分析整理,本文重点从威权人格来分析其与政治态度的关系,因为这一人格在中国人身上体现得更为明显,而且根据既有研究成果,其与各种政治态度、舆论议题之间的关系也更为密切。(17)马得勇、王丽娜:《中国网民的意识形态立场及其形成:一个实证的分析》,《社会》2015年第5期; 马得勇、张志原:《公共舆论的同质化及其心理根源——基于网民调查的实证分析》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2017年第4期。

(三)调查数据的收集

本文中使用的调查数据来自于研究者2018年9月进行的调查,问卷调查在国内若干所大学展开。为了保证问卷的质量,我们采取了若干措施。调查委托这些大学的学术同行负责问卷调查现场的执行,可随时对调查过程中的问题进行解答。由于大学生文化程度较高,无需调查员逐一读题,因此调查以应答者自答方式进行。学生的调查问卷以授课班级为单位,利用授课前或授课后时间集中答卷。调查中每位大学生及其父母均有唯一的编号以方便后期的一对一比较分析。问卷调查采用线上问卷的方式进行。为了鼓励学生和父母答卷,我们在答完问卷后为应答者设置了平均2元的答题红包,红包中奖率50%。通过以上措施,我们认为问卷调查的质量可以得到最大限度的保证。

最终,调查共收集到870份样本。我们对收集到的数据进行了进一步清理。只有学生自己参与了调查而没有父母参与的样本,或者父母虽然参与问卷调查但写错了编码而无法与子女编码一一对应的样本,或者编码可以对上号,但是父母年龄明显不符的(我们猜测可能是学生的兄弟姐妹或朋友)样本,均作为废卷从样本中剔除。我们共筛选出父母(至少一方)与子女均回答了问卷的样本265对、530份样本作为后续分析的样本。其中,有35对样本是父母均填答了问卷,我们分别将子女和父母作为独立的样本进行了匹配。这意味着265对父母—子女的样本中,有35对中的子女样本被重复计算了1次。

三、分析结果

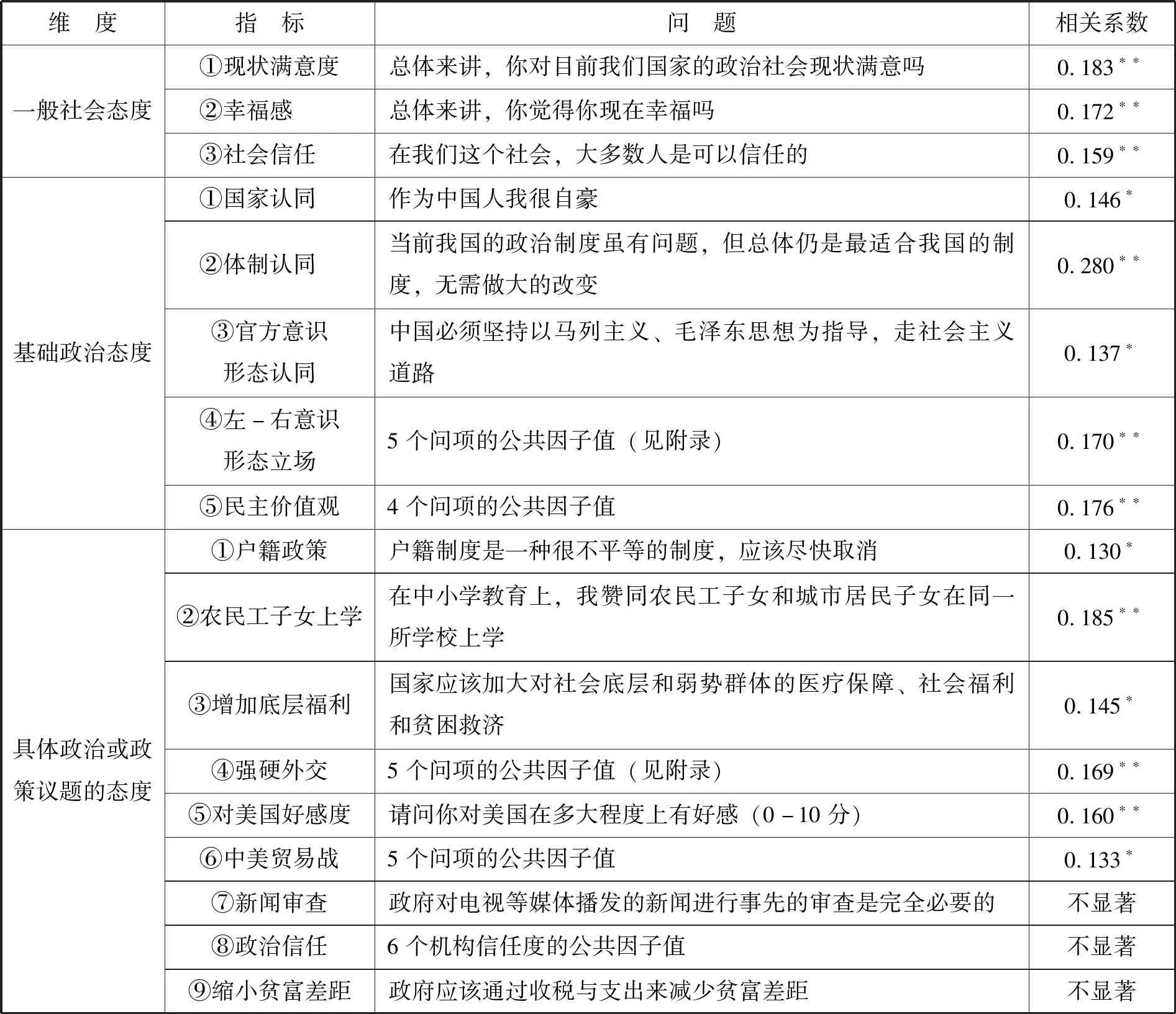

如前文所述,我们的基本预期是,在一般性社会政治态度和基础性政治态度上,父母对子女的影响会更为明显;在具体的政治和政策性议题上,父母对子女的影响则未必显著。分析结果如表1所示。

表1 父母—子女态度相关分析

(一)一般社会态度

基础性价值观方面,在对我国政治社会现状的满意程度、幸福感和社会信任上,父母和子女的态度在统计上显著相关,相关系数分别为0.183、0.172和0.159。

基础性政治态度方面,在意识形态立场、民主价值观、国家认同、体制认同和官方意识形态认同上,父母和子女的态度在统计学上呈显著的相关关系,相关系数分别为0.170、0.202、0.146、0.280和0.137。

在对具体政策议题的态度方面,对于户籍制度、农民子女上学、增加底层福利、强硬外交、对美国好感度和中美贸易战上,父母和子女的态度显著相关,相关系数分别为0.130,0.185、0.145、0.169、0.160、0.133;而和新闻审查、在政治信任和缩小贫富差距上并没有表现出统计意义上的显著相关。为什么有的政治议题的代际影响显著而有的不显著?这是个非常重要的问题,但本文尚不能回答,需要进一步深入探讨。

总体而言,统计分析的结果与我们的预期大体一致。

(二)态度形成的因果机制

由于结构方程模型要求自变量与因变量之间存在较高的相关性,而本调查中样本的人格特质与大多数的政治态度之间的相关关系较弱,因此无法用结构方程模型来进行验证。但是经过多次尝试,我们仍然发现在一部分政治态度,例如子女的左-右政治意识形态立场与父母威权人格之间、子女的强硬外交态度与父母威权人格之间存在因果关系。

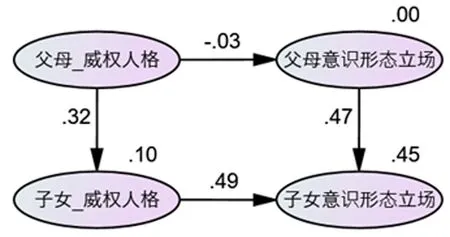

图1 亲子意识形态立场的传承机制

图2 亲子强硬外交态度的传承机制

总的来看,不管是意识形态立场还是外交态度,大学生的威权人格特质都正向地影响到了他们的政治态度,而他们的威权人格和父母的威权人格显示出正向的相关关系,而在父母的人格特质和政治态度方面,影响并不一致。具体来看,在意识形态立场方面,结构方程模型的分析结果显示(参见图1),大学生的威权人格和意识形态立场回归系数为0.49(p<0.001),而父母的威权人格对子女的威权人格影响的回归系数为0.32,在0.01的水平上具备统计显著性(p=0.007)。父母的威权人格与父母意识形态立场回归系数为-0.03,不具有统计显著性(p=0.804),显示两者之间不存在影响。父母意识形态立场和子女的意识形态立场相关系数为0.47,不具备统计显著性(p=0.055),这表明父母的威权人格对子女威权人格的影响是正向的,子女的威权人格也影响到了子女的意识形态立场。整个模型解释了子女意识形态立场的45%的变异。

在外交态度上(参见图2),父母的威权人格对子女的威权人格影响的回归系数为0.24,具备统计显著性(p=0.028)。父母的威权人格与其自身的外交态度的回归系数为0.52,子女的威权人格和其自身外交态度的回归系数为0.61,两个回归系数均具备统计显著性(p<0.001)。父母的外交态度和子女的外交态度回归系数为0.14,不具备统计显著性(p=0.112)。这一结果表明父母对子女的外交态度的影响主要是通过威权人格的传承产生影响,而非父母在外交方面的态度直接影响子女的外交态度。整个模型解释了子女意识形态立场的41%的变异。

从以上两个政治态度形成的因果路径分析可以看到,关于态度传承的心理机制大体上通过“父母人格—子女人格—子女态度”的路径产生影响,而非通过“父母人格—父母态度—子女态度”的路径产生影响。

四、结论与讨论

毋庸置疑,个体政治态度是多种因素共同作用下的产物。从目前的研究来看,我们很难排除遗传因素的影响,但是毫无疑问,后天的成长环境对个体政治态度的塑造作用重大。家庭是人类社会最重要的组织形式,它不仅是人们生活、生产的重要场所,也是一个社会在价值观念、社会风俗、政治文化传承和发展方面最为重要的社会组织之一。基因对于个体政治态度的影响也被认为并不是直接的,至少需要通过诸如个体性格特质等中介变量来发挥影响。(18)B.Verhulst, Eaves,L.J.,Hatemi,P.K,“Correlation not Causation: The Relationship between Personality Traits and Political Ideologies”,American Journal of Political Science,Vol.56,No.1,2012:pp.34-51.不仅如此,人的各种态度之间并不是一种平行和并列的关系,而是一种结构性和层级性的关系。一般性的社会态度、以政治意识形态为代表的基础性政治态度和对具体政治机构、政治事件的评价和意见之间,往往存在着因果关系。因此,要发现这些态度间彼此的互动关系、并明确这些态度与外部环境的因果关系,是一项繁重而艰巨的研究工程。中国人历来重视家训家教,父母对子女的言传身教往往对其人生观、价值观和世界观产生重要的影响。那么普通中国人的价值观和社会政治态度到底在多大程度上受到了父辈的影响?亲子之间在政治态度上的代际传承存在什么样的因果机制?对此,国内的研究相当少见,既有研究语焉不详,观点往往缺少根据。本文以265对亲子样本为依据,对父母和子女在价值观和政治态度的相关性和差异性做了探索性的实证研究,这在国内尚属首次。

本研究的基本发现是,在一般性社会态度(也可视为基础性价值观)方面、在基础政治态度(国家和体制认同、意识形态立场和民主价值观)方面,父母和子女的态度存在着统计上的显著相关。这说明在这些态度上,代际传承确实存在。在某些具体政策议题上,父母和子女的态度相关性并不显著,但是在另一部分具体政策议题的态度上却存在相关性,这说明在具体的政策和社会议题上,代际传承并不十分确定。事实上,这种现象并不难理解,因为在具体的政策或社会问题上,人们的态度受到多种因素的影响,父母和家庭的其个体的影响可能就因时、因地、因事而异了。在此基础上,本文还探讨了部分态度的代际传承机制,通过结构方程模型(SEM)的分析,发现威权人格在政治态度的传承上承担着中介角色,存在“父母人格—子女人格—子女态度”因果路径。当然,这一研究结果仍然是初步的探索,有关政治态度的代际传承机制需要更多的研究来探索和发现。

作为一项探索性研究,本文在研究设计和数据收集等环节仍然存在若干局限。第一,因研究经费等条件的限制,本文的样本量较小,这在对样本数据做进一步细化分析时受到了样本数量的限制。第二,在家庭内部,存在着父子、父女、母子、母女四种亲子关系。政治态度在四种具体的亲子关系中是否具有差异?在撰写本文时,虽然我们对数据做了初步分析,但我们认为仍需要做进一步的问卷调查和数据收集方可讨论,故在本文中暂不做分析。第三,本文尝试对政治态度代际传承的形成机制进行解释,但是由于缺少个体基因、心理人格特质、家庭环境等许多变量的数据,同时调查问卷的收集方式有待改进,因此代际传承机制模型仍有较大的改进空间,需要进一步地研究。第四,大学生在政治社会问题上的态度往往较为多变甚至偏激,那么随着年龄增长,父母的态度在多大程度上仍然具有影响?这是今后研究需要探索的方向。尽管本文无法一一解答这些问题,但在探索家庭影响公民政治态度的因果机制上取得了一定的突破,为亲子间从“人格到态度”的传承路径提供了实证的支持。今后我们将逐渐对其他问题展开调查和研究。

附录:

图3 父母威权人格与子女意识形态立场(结构方程模型全图)

图4 威权人格与子女强硬外交态度(结构方程模型全图)

表1 贸易战态度

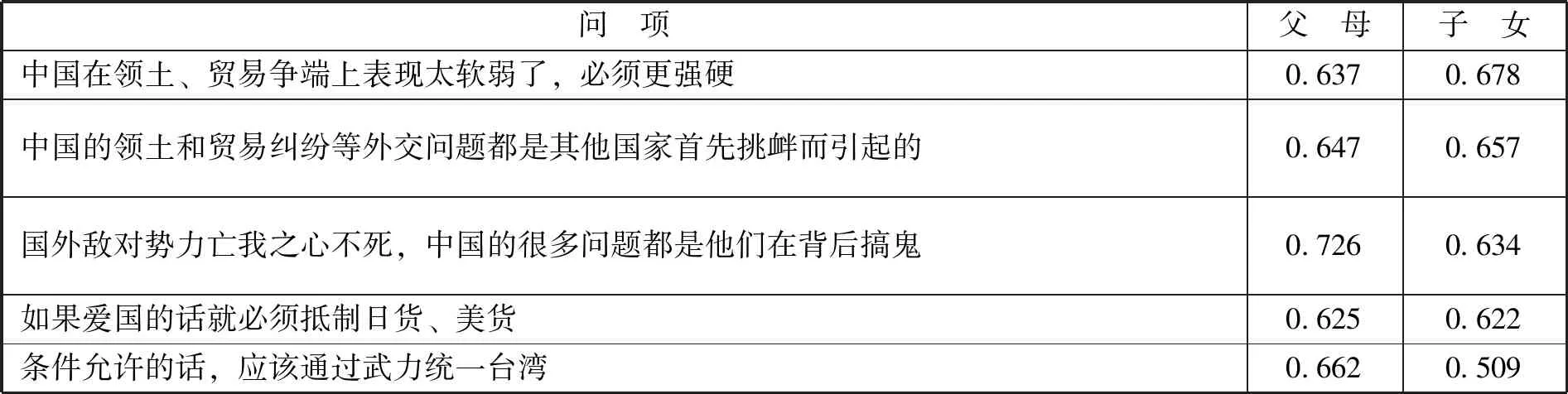

表2 强硬外交

表3 意识形态均值

表4 民主价值观

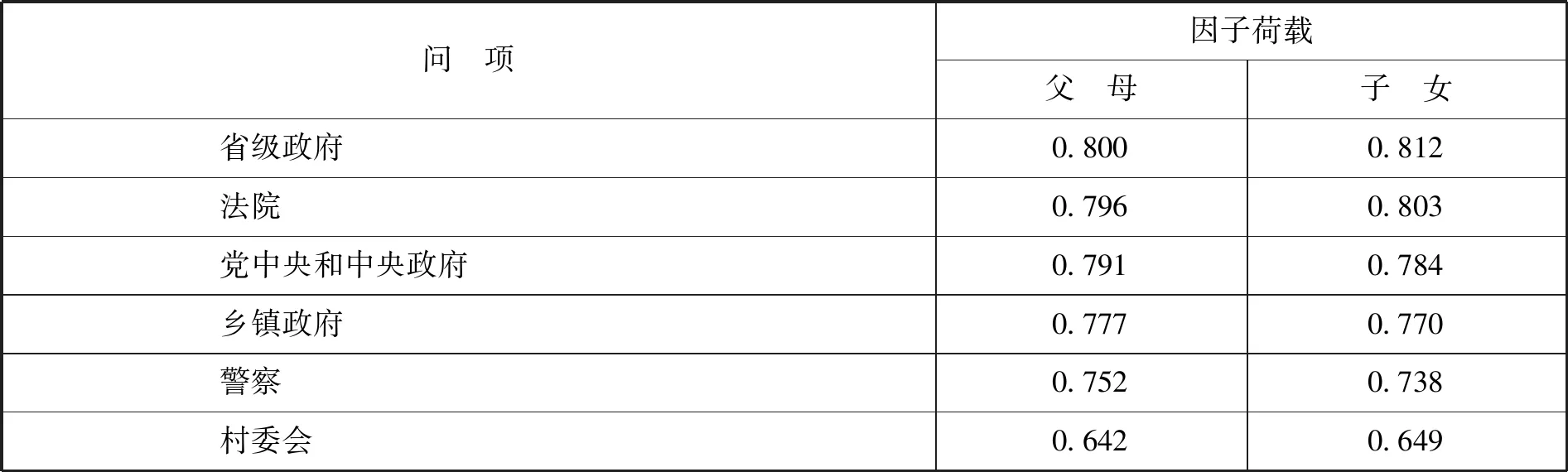

表5 政治信任

——一个有中介的调节模型