具身认知视角下的感官体验教学

徐秀峰

摘 要:依据具身认知理论,强调身体在认知过程中的作用,突出生理体验与心理状态的联系. 以摸几何体探究常见几何体为例,让学生经历观察、操作、思考等活动,充分调动视觉、触觉、听觉等感官体验,从身体体验到数学思考,从知识建构到心理发展. 从身体感官体验的形式、收获、情感等方面,提出建构知识、发展思维、健全人格等实施建议.

关键词:具身认知;感官体验;数学教学;实施建议

具身认知的中心观点是:认知、思维、记忆、学习、情感和态度等是身体作用于环境的活动塑造出来的. 在江苏省基础教育前瞻性教学改革重大项目“数学实验:义务教育数学学科育人的创新实践”的研究推进活动中,笔者应邀上了一节公开课——“摸几何体”,课例遵循具身认知理论,运用学具调动、促进学生的多种感官体验,帮助学生有效认识几何体的属性,促进数学学习和心理状态的同步发展. 现展示教学片断并做思考,与同行交流.

一、教学内容解读

本节课为苏科版《义务教育教科书·数学》七年级上册第五章“丰富的图形世界”的内容,旨在从学生已有经验出发,加深学生对长方体、正方体、圆柱、圆锥、球的认识,帮助学生进一步认识棱柱、棱锥,能从点、线、面等角度认识几何体的属性. 本节课是初中阶段几何学习的起始课,在深化学生已有数学认识的基础上,为学生后续的数学学习奠定基础.

1. 教学目标

借助摸几何体学具活动,让学生经历“观察—操作—思考—探究”等过程,认识基本几何体,感悟到几何图形是由点、线、面组成的,发展空间观念.

2. 教学重、难点

准确认识棱柱、棱锥的特征,按不同标准将几何体分类.

3. 教学学具

几何体、不透明口袋、几何体表面的包片等.

二、教学实录

1. 操作与思考

操作1:把长方体、正方体、圆柱、圆锥、球放到不透明的口袋中.

要求:(1)先摇一摇,再摸出長方体;

(2)两人一组,各摸一次.

师:说说摸到长方体是什么感觉?

生1:每个面都是平的.

生2:有棱,有“尖点”.

师:怎么区分摸到的是长方体,而不是正方体?

生3:摸到正方体的感觉是方的,摸到长方体感觉是长的.

生4:可以用手指感受,棱长都相等的是正方体.

【评析】通过以上操作调动学生的视觉、听觉和触觉感知. 由观察到触摸,激活学生已有的关于几何体的认知经验,增强对长方体和其他几何体的多感官体验,在师生交流中,认识到长方体和正方体,以及长方体和圆柱、圆锥、球的区别.

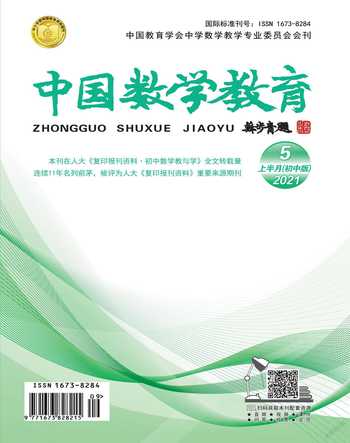

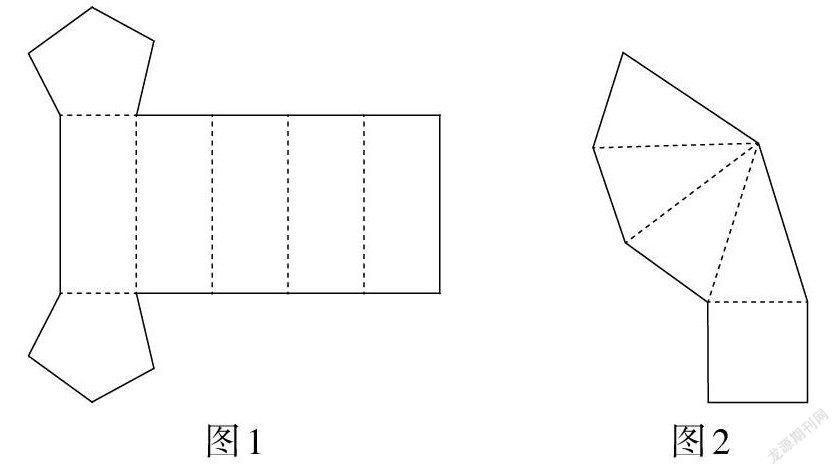

操作2:把如图1和图2所示的几何体表面的包片复原成几何体.

师:大家认识复原后的几何体吗?看一看,它们像哪些几何体?

生5:图1复原后和圆柱很像,可以叫做什么柱.

生6:图1复原后和长方体很像,可以叫做什么方体.

生7:图2复原后和圆锥很像,尖尖的,可以叫做什么锥.

【评析】通过操作2调动学生的视觉和触觉感知. 以复原几何体表面的包片呈现两个新几何体,变换几何体的呈现方式,增加活动体验过程. 直观感知新几何体与熟悉几何体的关系,通过命名,从整体感知新几何体的大概特征,激发学生探究新几何体的兴趣.

操作3:把新几何体和上述几何体放进同一个不透明的口袋中(图1和图2对应的几何体分别称为“新几何体1”“新几何体2”).

要求:(1)两人一组,一人说名称,另一人摸出几何体并说出它的特征;

(2)限时8分钟.

生8:长方体由平面组成,各平面都是长方形,有12条棱,8个顶点.

师:长方体各个面的大小和位置有什么关系?

生9:相对的面大小相同,且相互平行.

师:长方体相邻两个面的交线叫做棱,相邻两个侧面的交线叫做侧棱,棱与棱的交点叫做顶点.

生10:正方体由平面组成,各平面都是相等的正方形,相对的面大小相同、相互平行,有12条棱,8个顶点.

生11:圆柱有一个光滑的侧面,还有两个相等的圆形底面,且互相平行,底面和侧面相交成一个圆.

生12:圆锥有一个光滑的侧面,有一个顶点,还有一个圆形底面,底面和侧面相交成一个圆.

生13:球摸起来很光滑,由一个曲面构成.

生14:新几何体1由平面组成,有2个底面和5个侧面,底面是五边形,各侧面都是长方形,有10个顶点和15条棱.

生15:新几何体2由平面组成,有1个底面和4个侧面,底面是四边形,各侧面都是三角形,有5个顶点和8条棱.

师:很好,两个新几何体也有顶点、面、棱,我们可以数出他们的数量. 将新几何体1与长方体握在手中,观察他们有什么共同特征?

生16:相对的面形状相同、大小相等、互相平行.

生17:侧面都是长方形,侧棱都平行.

师:同时摸新几何体1与圆柱,观察他们有什么共同特征?

生18:底面互相平行,且大小相同.

师:是否还有和新几何体1类似的几何体?例如,有3条侧棱、侧面是3个长方形的几何体;有6条侧棱、侧面是6个长方形的几何体.

师:我们把这一类几何体叫做棱柱,按照侧棱的条数,分别叫做三棱柱、四棱柱、五棱柱、六棱柱……其中,长方体和正方体都是特殊的四棱柱. 我们把这种“笔直”的棱柱叫做直棱柱,当然也有斜棱柱,斜棱柱的侧面是平行四边形.

师:将新几何体2与五棱柱握在手中对比,有什么发现?可以对新几何体2怎样命名?

生19:新几何体2感觉是尖的,和圆锥类似,面是平的,又和棱锥类似,就叫棱锥吧.

师:我们把这一类几何体叫做棱锥,按照侧棱的条数,分别叫做三棱锥、四棱锥、五棱锥、六棱锥……棱柱和圆柱统称为柱体,棱锥与圆锥统称为锥体.

【评析】分三个层次调动视觉、触觉和听觉感知. 层次1:从点、线、面角度认识熟悉几何体的特征,进一步认识到平面与曲面、直线与曲线,面与面相交成线,线与线相交成点等;层次2:重点感知新几何体的点、线、面的特征,介绍底面、侧面、棱、侧棱、顶点等概念;层次3:将新几何体与类似的几何体进行对比,寻找出共同特征,归纳得出棱柱、棱锥,了解命名规则,建立对柱体、锥体的整体认识.

2. 探究与感悟

探究1:将几何体分类,并说明分类标准.

生20:按有平面和无平面分. 有平面:长方体、正方体、圆柱、圆锥、五棱柱、四棱锥;无平面:球.

生21:按有曲面和无曲面分. 有曲面:圆柱、圆锥、球;无曲面:长方体、正方体、五棱柱、四棱锥.

生22:按有顶点和无顶点分. 有顶点:长方体、正方体、圆锥、五棱柱、四棱锥;无顶点:圆柱、球.

生23:按有棱和无棱分,有棱:长方体、正方体、五棱柱、四棱锥;无棱:圆柱、圆锥、球.

师:按照不同的分类标准,我们可以有不同的分类方案,这就是从不同角度认识几何体.

【评析】调动学生的视觉、触觉和听觉感知,依据感官体验和数学认识,鼓励学生探索不同的分类方法,鼓励学生创新分类标准,发现各种几何体之间的关系,认识到几何图形是由点、线、面组成的,加深对几何体特征的认识.

探究2:对十棱柱和十棱锥的顶点数、面数、棱数进行探究.

师:从哪个角度思考?

生24:可以从已有的五棱柱和四棱锥入手.

生25:五棱柱有10个顶点、7个面、15条棱,十棱柱应该有20个顶点、12个面、30条棱.

生26:四棱锥有5个顶点、5个面、8条棱,十棱锥应该有11个顶点、11个面、20条棱.

师:其实,只要知道棱柱、棱锥的名称,就能知道其顶点数、面数和棱数.

生27:n棱柱有[n+2]个面、2n个顶点、3n条棱.

生28:n棱锥有[n+1]个面、[n+1]个顶点、2n条棱.

师:好,思维很敏捷. 那么棱柱、棱锥的顶点数、面数、棱数有没有共同规律呢?

生29:棱柱:[n+2+2n-3n=2;] 棱锥:[n+1+n+][1-2n=2.]

师:试用文字语言叙述这个结论.

生30:面数 + 顶点数 - 棱数 = 2.

师:这就是著名的“欧拉公式”,大家在课后可以查找资料做进一步研究.

【评析】引导学生从已有几何体的特征猜想未知几何体的特征,通过类比、猜想、验证得出一般规律,既巩固对棱柱、棱锥的认识,又渗透多面体顶点数、面数、棱数的规律. 体现数学实验的本质是数学思维的实验,其核心是手脑协同、启思明理. 要注重让学生从动手操作中探究新知、从形象感知上升到抽象理解,从理解规律到应用规律,展示数学实验的全过程.

三、具身认知视角下的感官体验教学

知识的获得不能只是简单的传递、直接的给予,而是需要学生亲身体验、尝试与行动,强调知识是在实践和行动中生成的. 感官体验的数学教学就是让学生充分参与数学学习过程,拓宽获取信息的途径,丰富数学活动形式,促进多角度、多层次的数学认识. 充分运用身体作用,促进思维发展,注重学生情感、心理、人格等整体性发展.

1. 重视身体作用,调动感官体验,有效建构知识

(1)开发感官功能,拓宽体验形式.

研究表明,人们获取的信息中有83%是通过视觉接收的,因此教师要精心选择图片、设计课件、制作学具,设计多层次观察活动,教给学生观察的方法,让学生经历从不同角度观察的过程,还要有意识引导学生观察活动过程、学生和教师. 但是不同的人对不同的感觉器官和感知通道有不同的偏爱,有些人喜欢通过视觉的方式接受信息,也有一些人更喜欢通过听觉了解外在世界,还有一些人习惯通过动手(或身体运动)来探索外部世界从而掌握信息,因此在教学过程中不能让学生过分依赖视觉. 人脑学习研究表明,学习活动是外界事物对大脑神经刺激的过程,不同感官的体验对人脑神经刺激的作用也不同,因此,在教学中,还要调动学生视覺之外的其他感官体验.

例如,通过摸几何体,学生能从身体触摸的感受中认识点是“尖的”,线有“直的”和“弯曲的”,面有“平的”和“弯曲的”,认识到柱体是“一样粗的”,锥体是“尖尖的”“会刺手的”等,这样的体验是真切的,能帮助学生直观认识几何体的共同特征. 又如,在交流时,倾听同伴的活动感受和意见,汲取同伴智慧;倾听教师的启发话语和总结结论,形成几何体的整体认识. 以不同感官体验交替刺激人脑神经,会促进脑神经对刺激形成持续记忆.

(2)对比分析感受,丰富体验过程.

感官体验是一个复杂的过程,往往是多种感官体验交织在一起,要善于引导学生在不同的感官体验中对比信息. 例如,认识几何体特征时,眼睛看到棱柱的印象、皮肤摸到棱柱的感觉、耳朵听同伴交流棱柱的情况,形成对棱柱不同体验的认识. 又如,对几何体进行分类时,要尝试对通过若干几何体获得的感官体验进行对比,创新分类标准并形成不同的分类结果,建立起对几何体的全面认识. 当然,也可以为突出某种感官体验,设计特定活动要求,使用不透明的口袋,屏蔽视觉感受,突出触觉感受.

(3)整合体验信息,建构整体知识.

要善于整合眼睛、手、耳朵等感官获得体验,通过记录体验的感受,梳理有用信息. 例如,充分认识棱柱的属性,视觉:底面是两个形状相同的多边形,侧面都是长方形,侧棱都相等,有顶点;触觉:由平面组成,有若干条直线,有许多“尖点”;听觉:汇总同伴的意见,从而形成对棱柱的整体认识. 又如,研究圆滚动时圆心移动的路径,可以让学生用圆形塑料片沿直尺一边滚动,沿三角尺的三边滚动,感受在三个转折处圆心的变化,在操作中整合触觉和视觉体验,然后用几何画板软件模拟操作过程,并追踪圆心运动路径,进而拓展到四边形、五边形……最后到圆形,充分发挥视觉体验的作用,使隐形的变化规律得以直观生动地呈现.

2. 强调身心合一,突出数学本质,促进思维发展

感官体验的目的是从直观体验中获取准确的数学理解,揭示数学本质,用直观形象的感官体验促进数学思维发展. 具身认知理论也强调身体的感觉和运动系统对思维方式的塑造作用.

(1)以感官體验为基础,认识数学本质.

精心设计体验过程,从感官体验获取信息中提炼出学习对象的本质属性,将感官信息指向数学本质. 例如,认识棱柱、棱锥的共同属性——由平面组成,面与面相交成棱,棱与棱相交成点……也就是今后所要学习的多面体;认识圆柱和棱柱的共同属性,理解“柱”的意义,进一步从点、线、面等角度予以准确理解. 又如,研究钟面相关问题时,经历由时间到角度再到时间的过程,认识指针转动与角度的内在联系;设计手指拨动指针等活动,用触觉、视觉直观感知两个指针的“追赶”关系,建立方程模型;触摸钟面边缘并将其抽象成圆,将指针“退化”成点,线段的旋转变成点的平移,某个时间段内能否指定角度,就是研究方程解的情况等.

(2)以超越体验为关键,促进思维发展.

感官体验的目的是形成对数学知识或结论的直观认识,但不能过度依赖感官体验. 很多教师会应用几何画板软件演示图形的运动变化,给学生视觉体验. 这样虽然很容易解决某些数学问题,但是一旦没有几何画板软件的演示,学生就无从下手. 其根本原因是重视感官体验,轻视学生的思维发展. 感官体验是认识数学、理解数学、研究数学的辅助手段,但不能喧宾夺主,促进学生思维的发展才是根本. 例如,猜想十棱柱和十棱锥的顶点数、面数、棱数的情况,就是让学生在没有学具可看、可摸的情况下,引导学生自发探索棱柱和棱锥的元素数量的规律,从特殊到一般,从具体到抽象,得出有关n棱柱和n棱锥的结论,甚至能感悟到“欧拉公式”,这就是思维的深刻性和严谨性. 又如,几何体分类的标准既源于感官体验,又高于感官体验,分类的过程就是找出不同体验中的相同特征,需要经过提取、筛选、整合等过程. 体验不同、认识不同,分类的标准就可能不同,这就是思维的独创性和创新性.

3. 追求情意融合,关注心理状态,塑造健全人格

数学教育的基本目标,就是通过数学学习使学生的智商和情商得到同步与和谐发展. 基于感官体验的数学教学,既要关注学生对数学知识的准确理解、数学思维的深度发展,也要关注情感的适时激发,心理的健康发展,人格的健全完善,实现学科育人的价值.

(1)激发积极情感,稳定心理状态.

在学习过程中,每名学生都想获得情感和思想的变化,渴望获得同伴或教师的肯定与激励. 认知不仅是大脑内部运算的过程,只有通过包括心智、感官和知觉等在内的身体参与、体验和经历,才能产生共情,才能获得新知. 感官体验强调学生自主参与、积极互动、主动表达,在真切体验中理解数学知识,获取积极的成功体验;在自然互动中增进人际关系,激活真挚的同伴情谊;在主动思考中增加数学理解,形成乐观的心理状态,让学生在学习体验中感同身受.

(2)激活育人因素,塑造健全人格.

不再将学生看成知识的“接受者”,而是将学生看成具有独立人格的人,促进学生心智得到发展、行动得到改善. 在感官体验中促进学生养成良好的学习习惯,形成高效的合作方式,树立严谨的科学态度等,以育人为导向,在身心结合中积累活动体验,健全学生人格,促进学生的整体性发展.

四、结束语

具身认知教学要求教师认识到学生是“整体的人”,身体不是接收知识的“容器”,要让身体和心灵紧密结合在一起,重视情感、心理和人格的同步发展,以感官体验为形式的数学教学应该是具身认知指导教学的一种有效范式.

参考文献:

[1]叶浩生. 身体与学习:具身认知及其对传统教育观的挑战[J]. 教育研究,2015(4):104-114.

[2]宋岭,牛宝荣. 论素养本位的知识教学:从“离身的知识”到“具身的知识”[J]. 现代基础教育研究,2020,38(6):81-88.

[3]谭顶良. 初中数学实验的心理功能[J]. 数学教育学报,2014,23(6):26-30.

[4]孙朝仁,朱桂凤. 具身认知:数学“慢教育”复习的范式[J]. 教育研究与评论(中学教育教学),2017(10):68-71.

[5]喻平,董林伟. 初中数学实验的本质解析[J]. 课程·教材·教法,2016,36(8):89-95.