20世纪奏鸣曲式的“悖论”

〔摘 要〕奏鸣曲式最初源于古二部曲式更为细致的调性布局——古奏鸣曲式。其最初的曲式构建原则是主调与副调之间的矛盾与统一原则。然而20世纪之后,奏鸣曲式在突破调性的洪流中仍然保有一席之地,此调性曲式承载非调性音乐的“悖论”就此产生。基于当代多元化、个性化的创作现状,论文仅选取贝尔格的钢琴奏鸣曲作为初步研讨对象,该作品是自由无调性时期早期作品的代表,亦有潜在的十二音作曲技法倾向。文章试图借助模因论的观点,从后调性时期的多元作曲技术出发,讨论新技术、新理论对奏鸣曲式的影响,确定序列作曲技法在奏鸣曲式发展中的消减作用,以及奏鸣结构功能是通过怎样的途径来实现的。

〔关键词〕奏鸣曲式;后调性;模因贝尔格;《钢琴奏鸣曲》

逻辑学中,“悖论”意指可以同时推导或证明两个互相矛盾的命题的命题或理论体系。一种已经消亡或异化的音乐形态以一种更为抽象的、理论的、观念的方式继续影响下一个时代的创作,就像人的潜意识,不时出没在理性思考的夹缝中。运用弗里吉亚音阶所创作的交响曲并不是历史中弗里吉亚王朝的流行曲調。在尚未发明留声技术和摄影技术之前,在所有艺术门类中,音乐与戏剧是最为神奇的存在,无法挽留的声音体验,不可逆转的时间属性,哪怕是同一份乐谱,同一个人,也不可能呈现出一模一样的音响。这与自然、与人何其相似。音乐既遵循着时代选择,保留着代代传统,亦如潮水般涌动,不断更新求变。本文将借助由生物进化论发展而来的文化基因理论视角——“模因”(Meme)①阐述20世纪早期奏鸣曲式的结构思维。为了能够简明扼要地说明奏鸣曲式在20世纪的发展与变化,本文仅选取贝尔格的《钢琴奏鸣曲》(Op.1,1907-1908)作为分析对象。该作品是新维也纳乐派中仅存的以“Sonata”为标题的作品之一,另一首是贝尔格歌剧《沃采克》第二幕第一场,该作同样以“Sonata”为标题。考虑到《钢琴奏鸣曲》保有早期自由无调性时期音乐语言的复杂特点,且钢琴作品能够更清晰地展现作曲家的创作观念,因此选择前者作为本文的研读重点。

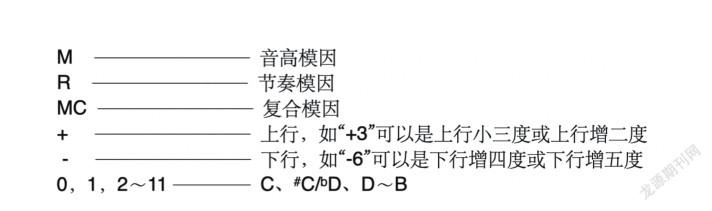

乔治·皮埃尔认为基本细胞在自由无调性作品中对整体发挥着重要作用,十二音序列可视为基本细胞的扩展。②同时代的英国学者理查·道金斯认为,文化领域同样存在着一种生殖性,模因这种信息单位居留于大脑中,并在社会演化的过程中变异和自我繁殖。道金斯认为,进化的发生必须存在三个条件:一是变异,或是对现有因素的新增变化;二是遗传和复制,或是创造既有因素的复制品的潜力;三是差异的“素质”,或是使一种因素比其他因素或多或少地更适应环境的条件。 ③音乐学界中,模因演化理论“小荷才露尖尖角”。斯蒂芬·简的《音乐的模因》 ④专门论述了音乐模因的基本要素,如记忆、复制和风格以及进化的动力如何积累和挑选音乐模因等。其中关于音乐分析的问题和方法,只是运用相对复杂的符号体系和电脑辅助的运算程序(Humdrum Toolkit),比较分析了海顿、莫扎特和贝多芬的作品片段,并没有指向无调性音乐的分析方法。因此,笔者从宏观音乐语境下的主要作曲技术出发,粗浅整理的音乐模因逻辑如下。

在音乐模因的传承中,音响材料的选择、程序的可复制性以及创作主体(作曲家)的音乐语境等都影响着最终的音乐呈现。如图1所示,巴洛克时期是各种曲式的萌芽期,大量新器乐体裁在此阶段涌现,奏鸣体裁在该历史时段中以器乐独奏或重奏的方式产生对比的模因,同时,经过自然选择的舞曲模因促成了快乐章和慢乐章之间节奏与速度的对比,如教堂奏鸣曲中的“慢-快-慢-快”四乐章形式。该时期的调式音阶在材料方面表现出丰富的独立性,经过地域性文化的筛选之后,教会七声音阶在“主题-答题-对题”中呈现出比较平等的仪式化发展,等待主音的完全和谐音响,纯八度或纯五度;古典时期奏鸣曲逐渐衍生出古奏鸣曲式的调性对比模因。调性对比首先来自材料模因的自然选择,为了获得丰富音响和易于铭记的旋律,自然选择留下了七声音阶中的大小调体系,尤其是配合和声功能序进的加强解决倾向的和声、旋律大小调,由此拉开了调性五度功能圈的帷幕。古典晚期主题动机与调性形成了对位式的布局,产生了可复制的程序模因,其中的翘楚就是奏鸣曲式。如克莱门蒂在奏鸣曲式调性模因的驱使下创作了58首钢琴奏鸣曲,其中对主题模因的强化和丰富,使他的奏鸣曲获得了主题变化展开的审美乐趣。在贝多芬手中,主题动机成为调性对比的新动力,奏鸣原则在浪漫主义时期顺流而下,一路汇流,吸纳了交响体裁中的标题因素,在原有的模因体系中营造更惊人的音响效果,这一时代的自然科学发展迅速,社会复杂化,多种社会形态并存,资本积累推动着城市生活涌现。音乐自然地呈现出人们对自我、社会和命运的思考。音乐模因风格的复杂性模因直接体现在戏剧性的主导动机上,主导动机来源于主题的壮大和具有戏剧性的文学内容,原有的调性模因不断消减,主导动机与半音化的和声进行游刃于远近关系调域中,半音化打破了古典奏鸣曲式的五度循环圈,奏鸣曲式中的调性对比模因不再是对比模因的主流。

19世纪晚期至20世纪初,调性音乐已经显示出诸多模因的复合情况,如肖斯塔科维奇的《第一交响曲》第一乐章就同时运用了主、复调作曲技法、奏鸣曲式原则以及近似于大协奏曲的配器原则。如果单纯以有调或无调来定义、划分这一时期的作品,显然是历史学研究的折衷办法,大多作曲家都经历了从浪漫晚期到无调性这一模糊的过渡时期,也有的作曲家在晚期回归了“调性”。特别说明的是图谱 1只列出了代表风格的典型作曲技法,并不全面。在不同作曲家或理论家的体系中,也许会有相似的技巧。如勋伯格所提出的发展性变奏(developing variation)⑤,即不间断的音乐陈述的连续展现,与瓦格纳所提出的主导动机和无终旋律异曲同工。因此在这一时期,曲式发展为多重多维的结构原则,在诸多的曲式学著作中,奏鸣曲式也衍生出奏鸣回旋曲式、奏鸣回旋曲式的变体、含有奏鸣原则的混合曲式等。

在上述过程中,我们看到一种材料模因、程序模因与风格模因的显性或隐性的模因复合体,构成了形式各异的音乐形态,奏鸣曲式作为一种结构程序模因经历了萌芽、诞生、发展、融合和消解。下文将以贝尔格的《钢琴奏鸣曲》为例,进一步阐释后调性时期奏鸣曲式模因内部的模因组建情况。

文明传承中的模仿因子是预先设定的生态模式。无独有偶,勋伯格也提出了“前创作性”(pre-compositional)⑥ 音乐材料和音乐程序的模因优化技术。如果将音乐作品视为人的一段旅程,显然这位音乐之人将从甲地走向乙地,我们所讨论的模因预设问题就是该作品的音乐“人设”。人生三问就从这里开始:我是谁,我从哪儿来,我要去哪儿?

“我是谁”和“我从哪来”就是模因材料的预设问题,“我要去哪儿”就是旅程目的地的预设问题。音乐的旅程如真正的人生旅程一般,不会只有一个目的地,在大目标中,要同时兼顾若干小目标,在权衡后有所取舍地在甲、乙之间选择子、丑、寅、卯等,这就是结构模因的预设。它们融合为模因复合体(memeplex/meme-complex)⑦ ,形成复合的曲体形态,在连续不断的音乐发展中,若隐若现。以下是《钢琴奏鸣曲》引子的模因分析图谱。

分析注释:

作品的1-4小节包含了丰富的遗传信息,每一个模因都清晰可(听)辨。如图2所示,谱例a包含了四个模因(M1、M2、M3、M4)。M1模因核为<5>,建立了四五度和谐音响,其中包含一个隐性模因<1>;M2模因核为<4>,形成了不和谐的增三四六和弦音响;M3模因核为<3>,产生了不完全和谐的小三度移位,且M3为潜伏的模因,因此,M4显现,形成独立的极不和谐模因<1>。M2=<5-1>=M1-M4,M3=<4-1>=M2-M4,在这一过程中,M4既是一种模因材料,还是模因指数。

谱例b将曲体的声部提取出来,可以清晰地看到纵向的和音状况,为观察MC的进行方式,受新黎曼理论(Noe-riemannian Theroy)的启发,谱例b换算为八度等同的音高数列形式,可以观察到各个声部的动态。细心观察和聆听不难发现,图3的M1~M4是图谱4中MC的模因链之一。由M1+M2转变为M2+M3,该种复合模因变化的动态过程我们称之为MC,该MC的模因指数来自材料内部的模因M3。MC内部的链式发展基于平滑移动的保留音声部<0>与M4<-1>,具有特殊音响的模因M2在作为装饰性的跳进,交叉换位后,M2逐渐弱化,M3在句尾显现,强调出该作品的b小调模因M3+M2<3+4>。

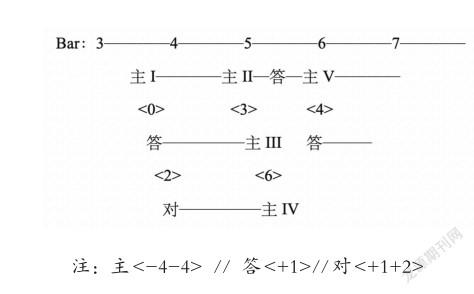

MC中發现了奏鸣原则最重要的风格模因——对立与统一,借助于模因程序MC和听觉起伏,现将奏鸣曲式中原有的调性对比扩展为模因显现与隐藏的对比,或者说是模因链与模因链的对比、复合模因与复合模因的对比。放大扩展后的显性模因,在整程式部都呈现出MC的运动模式,即平滑移动的声部进行中,差数<3>~<6>的风格模因以跳进、交叉声部的方式转换,转换过程中的MC指数,来自该MC的显性模因。如引子的MC指数为<3+4>,MC决定了听觉目标;16-19小节的MC指数为与引子段落的指数一样,有相似的听觉结构;主部主题的显性模因决定了这一过程更加曲折,在3-6小节,<4>作为横向运动与纵向和音的模因核,与<+1>的运动形成声部对位。

如图表5所示,虽然笔者在关键位置列出了显性模因,但在模因的运动中,奏鸣曲中的乐段边界十分模糊,根据乐谱关键位置的和声,我们可以确定调域的终点,但其实不同的模因材料都是彼此渗透的无边界状态。在反复推敲后,乐句呼吸与节奏起伏则呈现出奏鸣原则的另一种样貌。

依据节奏模因,作品的引子与主部主题形成了对比型的单三部曲式,连接部、副部主题和结束部,形成了对称的五段式的拱形结构,X1+Y1+Z1+Y1+X2。且Z是X的展开型变奏,重新命名的原因是可以在表中强调Z中新加入的节奏元素以及Z与Z1之间的联系。带有反复记号之后的听觉结构是:

在该作品的音乐文本分析中,文本结构与调性结构不一致,进而产生了结构对位。传统奏鸣曲式的对立与统一原则是针对主部主题与副部主题的调性对比,但在该作中,贝尔格有意将调性模因隐藏起来,模因复杂化,非调性模因显现。虽然在分析中可以清楚地看到三和弦,但在实际的声部进行时,可听到的是对位化的音响。另一方面的听觉结构则重新强调了传统奏鸣曲式的对立统一原则,可以听到5次X、5次Y、3次Z,当X最后一次出现时,你与贝尔格相视一笑,引子的主题与结尾主题完美地形成对称的回文结构。

上述分析经过了材料模因(M、R)——程序模因(MC)——风格模因(结构的对位原则与奏鸣原则)的三个阶段,展示了音乐预设的三个维度,本节的分析实例大都体现了模因的遗传和变异性质。那么,在20世纪的这场音乐进化中,差异的“素质”在哪里呢?以本文研究对象所代表的新维也纳乐派为例,那就是在模因预设中不断被作曲家们重用的模因程序,这一程序从遗传(对位法)——变异(半音化、全音化)——突变(序列化、去调性化)——进化(十二音对位法),经历了漫长的“自然选择”(规避调性),最后进化为十二音对位法。威伯恩就是这场进化中的翘楚,影响了20世纪下半叶的整体序列主义。以下将继续聚焦于贝尔格钢琴奏鸣曲的模因进化问题。

作为后来者,我们已知贝尔格在《闭上我的双眼》(1927)和《沃采克》(1927)里完成了模因进化,在前文的设想中倒推,《钢琴奏鸣曲》显然走在突变的路上。因此,有必要将该作品的变异模因标记出来。除了半音化、序列化这样削弱调性的模因存在,另一方面就是对位法这一复调模因强化了奏鸣曲式的风格模因。

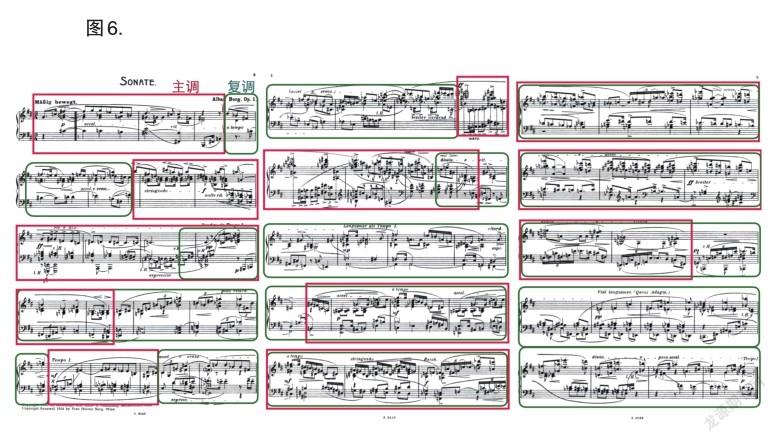

上图突出了该奏鸣曲呈示部的主调形态与复调形态的对比,在听觉上也能够感知到这种对比,我们可以在主调段落听到和弦,此段落具备浪漫晚期的音乐特点,比如“主导动机”和“无终旋律”;复调段落将核心的模因拟定为传统对位的“主题”“答题”“对题”,如4~6小节就可以理解为将旋律音程<-4>作为主题,将和声音程<4>的半音上行作为答题,将低音进行<+1>作为对题。对位声部之间的主属关系,被替换为<2><3><4><6>这样的音程关系。这样的写法看似自由,但要在声部的运动中避开<5>和<7>,实非易事。

在该曲的展开部(56~110小节)与再现部(110~179小节)都运用了相似的手段。就奏鸣曲式的内容而言,半音化是使音乐无终、无倾向、无调性的退化模因,半音化的复调技法,使音乐获得了动力;就奏鸣曲式的形式而言,复调技法与主调技法在全曲中交替运用,分别在呈示部、展开部和再现部的高潮部叠加融合正是奏鸣曲式风格进化的模因,产生了既对比又统一的新音响。

笔者浅见,在20世纪音乐进化的路程中,对比统一原则这一“悖论”也许就是奏鸣曲式没有消亡的模因。

综上所述,本文借助由生物基因遗传学衍生的模因理论视角,梳理了奏鸣曲式在历史中的遗传变异,将典型的音乐材料和作曲技法设定为模因材料与模因程序。每一历史时期所产生的不同音乐风格,皆是一次模因进化的结果。后调性音乐时期,无疑就是新音乐风格的进化期,无法划定一个有无的边界,就像价值评判时不能以对错论之。

未尽之意,20世纪作品中大量存在着功能变异的对位技法。如李斯特的基于巴赫主题的《降B大调幻想曲与赋格》包含了半音化的对位写作技巧;全音化对位法的爱用者要数斯特拉文斯基;米约的多调性对位法;兼用全音化与半音化对位法的欣德米特;勋伯格的十二音對位法等。上述关于对位法的论题若采用模因论的观点,可以更为清晰地理解对位法的“今生”。模因理论尚未完善,文章粗浅,当抛砖之作。

参考文献

①模因,文化资讯传承时的单位。Meme由modeled on gene这一含义变化而来,也是mimeme的缩写,该词是由理查·道金斯在《自私的基因》(The Selfish Gene,1976)一书中所造,我国学者何自然和何雪林于2003年将meme翻译为“模因”。

②Perle, George. 1988, Serial Composition and Atonality: An Introduction to the Music of Schoenberg, Berg, and Webern. University of California Press. Chapter IV: Motive Functions of the Set.

③Dennett, Daniel. Consciousness Explained. Boston: Little, Brown and Co. 1991. ISBN 0-316-18065-3.转引自维基百科,https:// zh.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A1%E5%9B%A 0%E5%AD%A6.

④Jan, Steven. 2007, The Memetics of Music: A Neo-Darwinian View of Musical Structure and Cuture. University of hudersfield, UK.

⑤罗伯特·摩根著,《二十世纪音乐:现代欧美音乐风格史》,陈鸿铎、甘芳萌、金毅妮、梁晴译,杨燕迪、陈鸿铎、刘丹霓校,上海音乐出版社,2014年1月,第68页。

⑥罗伯特·摩根著,《二十世纪音乐:现代欧美音乐风格史》,陈鸿铎、甘芳萌、金毅妮、梁晴译,杨燕迪、陈鸿铎、刘丹霓校,上海音乐出版社,2014年1月,第204页。

⑦ Jan, Steven. 2007, The Memetics of Music: A Neo-Darwinian View of Musical Structure and Cuture. University of hudersfield, UK. p 205.

作者简介

王艺播,女,黑龙江大庆人,博士,东北石油大学艺术学院教师,硕士生导师。