美育的三个问题

2019年11月7日,人民美术出版社在浙江嘉兴举办了全国美术教师大会的第一场会议,我在会议中提了一个判断:我们正在进入新美育时代。党的十八届三中全会提出“改进美育教学,提高学生审美和人文素养”,之后中央关于美育又陆续作出一系列重要指示,美育已经上升为国家战略。2020年10月15日,中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》,使美育不仅成为国家战略,而且有了具体部署。随着时间的推移和美育实践的深入,我们对于新美育时代的认识也在不断深化。

美育要讲的内容很多,比如美育和德育的关系,美育在“五育并举”中的地位和作用,美育和艺术、社会、生活的关系等。这些都是很好的话题,也多多少少有人讲过,比如蔡元培在20世纪20年代就讲了美育和德育的关系,讲得很好。这一讲主要讲美育的三个比较基本的问题:一是中国和西方美育的基本观点,主要讲席勒、孔子和庄子;二是讲一讲美育能不能代宗教,讲一讲蔡元培先生“美育代宗教”这个著名观点的影响力;三是从异化的角度看美育的作用。

一、三人游:不约而同

三人游具体是指哪三人呢?一个是席勒,一个是孔子,一个是庄子,他们的美育思想都与“游”有关。

1.席勒:游戏

第一个讲席勒。席勒在18世纪末第一次提出了美育这个概念。他是德国哲学家,最有名的著作是《美育书简》,有的译为《审美教育书简》。这本书是由1793年至1794年席勒写给丹麦王子的27封信组成的。其影响在于席勒不只提出了美育的概念,还阐述了美育怎么产生、起了什么作用、是怎么运作的。

席勒有一句名言:“只有当人充分是人的时候,他才游戏;只有当人游戏的时候,他才完全是人。”[1]这是他关于美育的一个著名论断。换种说法就是,只有当人充分是人的时候,他才懂得美。未成为完整的人时,他是不懂得美的。这个论断的下一句是“只有当他审美的时候,懂得美的时候,他才完全是人”。席勒讲的游戏是“三人游”的第一个游。游戏实际上就是美育,就是审美,就是如何懂得美。

席勒认为人有两种冲动:一种是感性冲动,一种是理性冲动。感性冲动来自自然的必然性方面,给人物质性的压力。理性冲动来自精神的必然性方面,给人意志性的压力。他认为这两种冲动会造成人性的分裂和不和谐。那怎么解决这个问题呢?就得把两者统一起来,通过美、通过人自由的这种美,才能实现人性的统一。那如何通过美来达到这种统一呢?那就是美育。

前面讲过康德的思想,可以看出席勒的思想与它是一脉相承的,在“知”和“意”之间,也就是感性冲动和理性冲动之间,只有通过美这个桥梁才能达到人自由的目的。席勒认为美是这两者的中介,他说:

用一个普通的概念来说明,感性冲动的对象就是最广义的生活;这个概念指全部物质存在以及凡是呈现于感官的东西。形式冲动的对象,也用一个普通的概念来说明,就是同时用本义和引申义的形象;这个概念包括事物的一切形式方面的性质以及它对人类各种思考功能的关系。游戏冲动的对象,还是用一个普遍的概念来说明,可以叫做活的形象;这个概念指现象的一切审美的性质,总之,指最广义的美。[ 2 ]

席勒明确讲了游戏冲动(审美冲动)就是“现象的一切审美的性质”,与康德关于美的观点一致。他把现象作为认识对象,而不是把物质本体作为认识对象。因为康德认为物质是不可知的,只有现象可以认知,所以美这个游戏的对象也在现象层面。

按照席勒的这个说法来理解,即游戏冲动的对象就是广义的美,而美就是活的对象,所以席勒把游戏冲动视作“审美的创造形象的冲动”。他要表达的最重要的意思就是,审美对于人的精神自由、人性完满都是必需的。如果没有审美这个中介,人就不能做到理性和感性的沟通,就不能实现精神的自由,不能获得人性的完满,就不是真正意义上的人。完善的人性应该是感性冲动和理性冲动二者的和谐统一,只有以游戏冲动为中介才能实现。人只有在感性冲动与理性冲动和谐统一的游戏冲动中,即在审美境界中,才能实现感性与理性、物质与精神、客观与主观、被动与自由的统一,成为具有完善人格的人。因此,美是人的第二创造者。用通俗的话来讲就是,只有通过美这个桥梁才能达到人性的完满,才能实现人的精神自由。只有游戏冲动才能使人摆脱功利的社会关系的束缚,成为自由的人。

所以席勒的名言就是只有当人充分是人的时候,他才懂得游戏,才懂得审美,懂得美。只有当人游戏的时候,他才完全是人。只有审美游戏到了高级阶段,美本身才能成为人追求的对象。席勒的目的是想找到一条通向政治自由的光明大道。那么,怎么通向它呢?他的想法就是通过审美教育来改造,通过美育来塑造完整的人,来达到通过改造人的精神世界解决现实问题的目的。这注定是一个美的乌托邦。

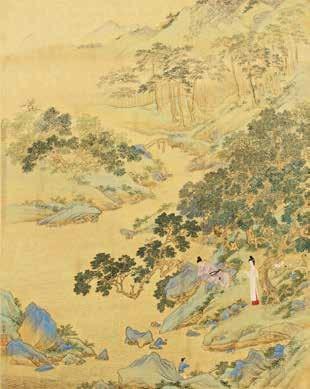

2.孔子:游于艺

第二个给大家介绍一下孔子的“游”。

志于道,据于德,依于仁,游于艺。

——《论语 述而》

“志于道”就是有志于道,道是一个引领;“据于德”,德是基础;“依于仁”,仁是最终的归属;“游于艺”,也可以解释为在艺术的领域自由地游戏,或游走于艺术之中。为什么到了一定高度就是游戏了呢?很简单,美的最高境界就是自由。游戏就是为了追求自由的生存境界、生活境界。“游于艺”的“艺”,在孔子这里主要是礼、乐、射、御、书、数这“六艺”。大家可能会问,礼、乐为什么放到“六艺”里面?礼是孔子非常推崇的,仅仅作为“六艺”的一种,是否层次太低了?主要是因為礼、乐需要物质的东西来完成,礼需要仪式、礼器、服饰等辅助完成,乐也是一样的。所以,孔子把礼、乐归于“六艺”。他用“游于艺”中的这个“游”突出了尽在掌握中的自由感。人可以在礼、乐、射、御、书、数的“自由游戏”中,完成“志道”“据德”“依仁”的发展过程,实现人的自由。这同时也说明了孔子对掌握技艺在实现人格理想中的作用的重视。

孔子还有几句和美育关系比较密切的话:

兴于《诗》,立于礼,成于乐。

——《论语 泰伯》

在这里,“成于乐”也和“游于艺”一样,是放在最后一项的。《诗》给人以丰富的联想,“礼”给人以立身之相,“乐”给人以心灵的完善。与“游于艺”相比,“成于乐”更多强调的是内在修养生成的自由,“游于艺”则更多强调掌握客观规律而获得的自由。“成于乐”是在“游于艺”基础上形成的,是主观和客观的统一,也是要内化在心里的。

孔子还说:

诗,可以兴,可以观,可以群,可以怨。

——《论语 阳货》

这是什么意思呢?“兴”是比兴的意思,有连类引譬、有感而发、启发诱导之意,是说通过联想而受到感染,也就是通过情感的扩散而达到由个别到普遍的效果。“观”就是观风俗之盛衰,其中带有情感上的好恶,具有一定的社会情感。“群”就是生产生活的社会关系。在古代,氏族的血缘关系决定了在社会伦理关系中,人们的生存、交流和凝聚要以仁为基础,以礼乐为表现形式。“怨”就是可以学得讽刺方法来表达自己的不满。总的来讲,就是要内化于心,而后为国以礼。怎么达到这个标准呢?就是要兴、观、群、怨。“游于艺”而后“成于乐”,最后会达成一个什么境界呢?就是孔子说的“七十而从心所欲,不逾矩”(《论语 为政》)。这是孔子讲的七十岁老人的境界:很自由但没有超出礼的规范。这是“游于艺”而后“成于乐”的结果。

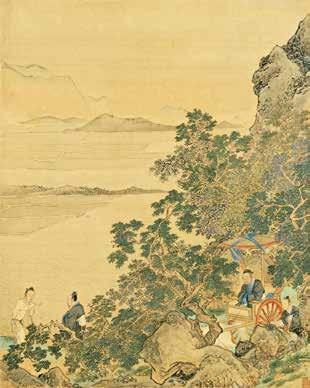

3.庄子:逍遥游

第三个游是庄子的游。前文在讲庄子的时候已经比较充分了,这一讲就简单举几个例子:

若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉!

——《庄子 逍遥游》

乘云气,骑日月,而游乎四海之外。死生无变于己,而况利害之端乎!

——《庄子 齐物论》

庄子最有名的作品之一就是《逍遥游》。庄子的“游”是脱离物质的,他觉得只有这种逍遥游才是绝对自由的。只有达到这种境界,人才是自由的人、快乐的人,才会成为和自然、宇宙统一的至人、神人和圣人。

为什么这么说呢?因为儒家是从人际关系来确定个体价值的,而庄子是从摆脱人际关系来寻求自己价值的。儒家认为,人若不在一定群体中便无法生存。但庄子的理想是摆脱一切人际关系,摆脱一切物质的东西来寻求个体的价值。只有“抟扶摇而上者九万里”“背负青天而莫之夭阏者”(《庄子 逍遥游》),才能自由地飞翔,才能获得最高的美感。这种飞翔实际上讲的不是身体,而是精神。前文讲了庄子的“坐忘”和“心斋”,实际上就是讲只有忘掉一切耳目心意的感受,才能够和万物融为一体,遨游于天地之间,获得天乐、自乐、神乐,达到“天地与我并生,而万物与我为一”(《庄子 齐物论》)。这是庄子《齐物论》的名言,也是其天人合一的最高境界。庄子的“天人合一”是完全顺应自然、摆脱物质和人际关系的束缚形成的,而孔子的天人合一却要符合礼的要求,在各种人际关系中游刃有余。

用一个“游”字来实现审美、美育,东西方的思想家竟然不约而同地走到了一起。“游”有轻松愉快、潜移默化、寓教于乐的意思。有人将自然、社会的互动置于其中,通过“游”的形式,达到发现美、体验美、实现美的目的,达到人自由而全面发展的境界。那么,中国和西方的游,又有哪些不同呢?

席勒的美学思想实际上和古希腊的柏拉图、亚里士多德以及近代德国的康德等人是一脉相承的。席勒认为审美是从认识到伦理的桥梁,而且在认识的领域,物质本身是不可知的,只有现象是可以认识的,这就给神留下了生存的空间。也就是说,在不可知论的神秘氛围里,除人之外,还有神。怎样获得美的感受、体现美的最高自由呢?以情感为主要特征的审美,有相当一部分到了神和宗教的领域。而孔子就完全不同了,他眼里只有人,没有神。庄子也一样,只讲现实社会中人的自由。这是中国和西方根本的不同之处。在孔孟老庄的眼里,一定要在现实的人生中寻找寄托,一定要通过审美、通过情感认同和情感享受来理解美,一定要在现实世界中求得精神寄托或者精神力量,才可以达到对最高人生境界的追求。这一点,不管儒家还是道家,本质上都是如此。

二、美育能不能代宗教

下面正好引出第二个问题,就是美育能不能代宗教。刚才讲了中国人的美育的歸宿是最高的人生境界的追求,西方人的归宿是神和宗教,那么,美育能不能代宗教呢?

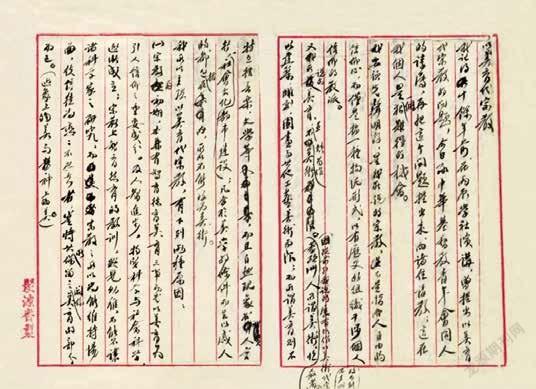

1.蔡元培与美育

“以美育代宗教”最早是蔡元培提出来的。这一提议有一个背景,即1898年戊戌变法以来,西方思潮涌入中国,社会风气为之一变。1917年正处于新文化运动的发展时期,当时北京基督教青年教会发起了拉拢青年学生信教的宗教运动。针对这种情况,蔡元培发表了“以美育代宗教”的演讲,反对教会插手教育。

蔡元培在美育方面有重要贡献。席勒是西方第一个提出美育概念的人,蔡元培则是20世纪中国提出美育的第一人。他的美学思想实际上和康德也是一脉相承的。他在《美育和人生》里说:“美的对象,何以能陶养感情?因为它有两种特征:一是普遍,二是超脱。”美首先是具有普遍性的,其次是非功利、无利害的。这和康德的观点无异。蔡元培的美学理论来自康德,康德对美早有论述。“康德立美感之界说,一曰超脱,谓全无利益之关系也;二曰普遍,谓人心所同然也;三曰有则,谓无鹄的之可指,而自由其赴的之作用也;四曰必然,谓人性所固有,而无待乎外铄也。”(《哲学大纲 价值论》)蔡元培关于美的对象的两个特性——普遍和超脱,即来源于此。

蔡元培在美育方面做出了重大贡献。1912年春,他担任南京临时政府教育总长时发表了关于教育方针的意见,明确提出了以德育、智育、体育、世界观、美育作为教育内容的观点,强调“五者,皆今日之教育所不可偏废者也”[3]。后来,他又把美育与体育、智育、德育并列为“培养健全的人格”必不可少的内容,这四育一样重要,不可放松一项。蔡元培在民国初期就能提出“五育并举”的教育思想,足以说明他具有远见卓识。所以有人评价他是“新文化运动之父”,说他通过一所大学改变了一个民族。

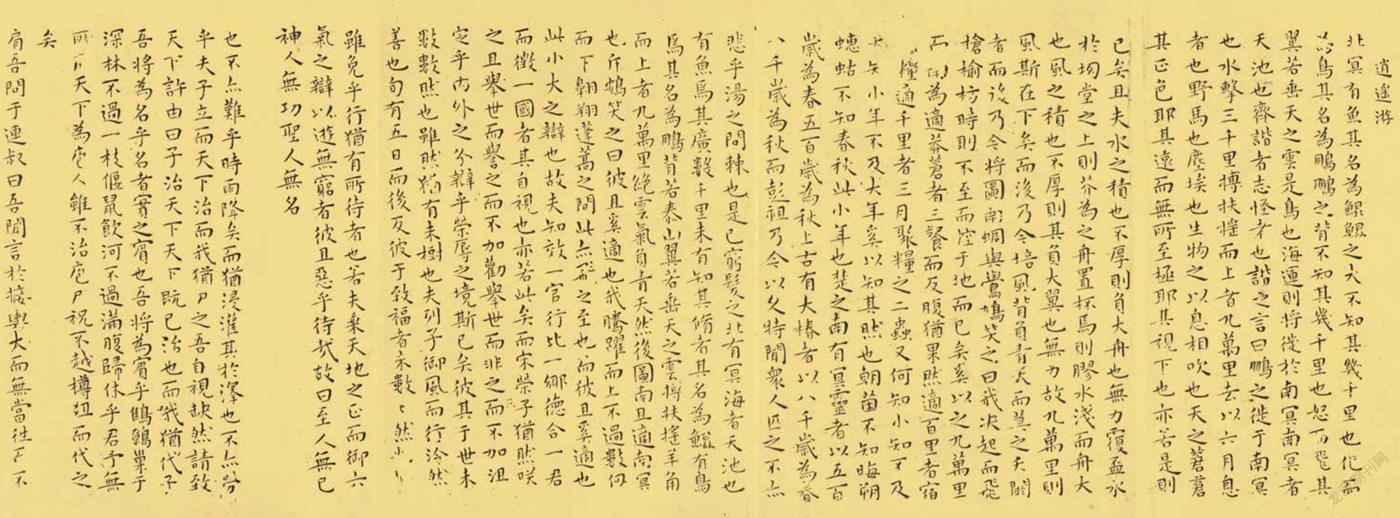

2.“以美育代宗教”的主要观点

第二个部分给大家介绍一下蔡元培“以美育代宗教”的主要观点。他先讲了宗教:

宗教之原始,不外因吾人精神之作用而构成。吾人精神上之作用,普通分为三种:一曰知识,二曰意志,三曰感情。[ 4 ]

“最早之宗教,常兼此三作用而有之。”他讲宗教的精神作用兼具这三种。知识是面对世界的认识,意志就是伦理道德,感情就是美学,简言之是认识论、伦理学和美学。这完全来自康德的观点,他利用康德的理论分析了宗教在社会上具有特别势力的原因:

知识、意志两作用,既皆脱离宗教以外,于是宗教所最有密切关系者,惟有情感作用,即所谓美感。[ 5 ]

后来知识、意志两种作用都脱离了宗教。“于是以美育论,已有与宗教分合之两派。以此两派相较,美育之附丽于宗教者,常受宗教之累,失其陶养之作用,而转以激刺感情。”他说美育和宗教在一起只有刺激感情的作用,而没有陶养性情的作用,反而会受到宗教的拖累。于是,蔡元培提出美育要从宗教中脱离出来。

鉴激刺感情之弊,而专尚陶养感情之术,则莫如舍宗教而易以纯粹之美育。纯粹之美育,所以陶养吾人之感情,使有高尚纯洁之习惯,而使人我之见、利己损人之思念,以渐消沮者也。盖以美为普遍性,决无人我差别之见能参入其中。[ 6 ]

这里的逻辑非常清楚,宗教本来三种作用都有,但美育和宗教在一起反受其累,还不如分出来作为纯粹的美育来陶养人的感情。纯粹的美育还有很多的好处,如可以削弱或消除利己损人的想法,以美为普遍性,消除个体差别的偏见。再接着说,“美以普遍性之故,不复有人我之关系,遂亦不能有利害之关系”。这又是康德的观点,即美具有普遍性、无功利性、无目的性。最后,他进一步论述了美育代宗教的好处:

要之美学之中,其大别为都丽之美、崇闳之美(日本人译言优美、壮美)。而附丽于崇闳之悲剧,附丽于都丽之滑稽,皆足以破人我之见,去利害得失之计较,则其所以陶养性灵,使之日进于高尚者,固已足矣。[ 7 ]

都丽之美、崇宏之美最终通过陶养性灵,“使之日进于高尚者”。美育的作用就在于此,这也是以美育代宗教的意义。蔡元培对宗教的弊端进行了专门论述,批判了宗教的狭隘性、排他性和欺骗性,指出了宗教的落后、保守和陈腐等。所以他提出宗教本质上是一种信仰,而信仰应该是一种理智的情感活动,而不是愚昧的情感活动。讲完弊端之后,蔡元培又讲把美育从宗教中剥离出来以及美育能起到的重要作用。总之,美育是自由的,而宗教是带有强制性的;美育是进步的,而宗教是保守的;美育是普及的,而宗教是有界的。这是以美育代宗教的主要观点。

3.美育与宗教

第三个方面的内容就是美育到底能不能代宗教。蔡元培的这篇文章也是关于美育的名篇。此文章很短,观点非常切中时弊,但确实没有经过严密的论证。从宗教产生和消灭的规律来看,宗教有其客观存在的社会历史原因,不是仅仅靠美育就可以替代的,这是非常明确的。但在我们国家,特别是在新文化运动时期,20世纪初西风东渐、社会发生巨变的时候,美育代宗教的提法是有其历史意义的。

宗教在中国文化中能发挥什么样的作用,和中国文化能不能相融呢?蔡元培要说明的是,中国文化的最高境界是怎么懂得美、怎么审美,实际上就是要发挥美育的作用,而这作用不能通过宗教来实现。前面我们也比较了席勒和孔子、庄子的不同观点,中国人道德人格的培养是靠修身、靠修心来完成的,而不是像宗教那样靠外在力量来强迫完成的。所以在中国要想达到美的自由,就一定要靠美育,这是和中国现实结合的结果。中国人不到宗教的虚幻世界中去寻求解脱,从中华民族历经磨难而又不灭的坚毅乐观精神里,我们也能充分地看到这一点。所以在中国,美育绝对不是无利害的游戏,而是有规范的,即“从心所欲不逾矩”的“矩”在里面。

不管怎么讲,蔡元培的“以美育代宗教”是20世纪初的愿景,非常深刻地揭示了美育在中国的重要地位,特别是在教育中的地位以及對人的陶养性情、健全人格方面的重要作用,同时深刻揭示了美育对个体、群体、社会的深刻影响。

三、美育可以消除异化吗

第三个问题,美育可以消除异化吗?异化是马克思主义哲学的一个重要概念,所以先讲一讲异化。

1.异化

按照马克思主义哲学的经典观点来看,异化的基本含义是人的创造物同创造者相脱离,不仅摆脱了人的控制,而且反过来违背人的意愿,变成了奴役和支配人的与人对立的异己力量。概括地讲,就是我们自己生产的物和创造出的社会关系把我们自己限制住了。这样的例子有很多,比如说通过现在的大数据技术,你跑到哪儿都能被查到,这和人要求保护隐私的本能是相悖的。我们自己发明的科学技术,把我们自己限制住了;我们自己衍生出的社会关系、人与人之间的关系,把每个人都限制住了。这就是马克思讲的异化的基本含义。但是他讲的异化主要是指资本主义制度下的异化,主要讲了三个方面。第一个方面是劳动产品的异化。劳动产品生产出来后,劳动者自己支配不了,由资本家支配。第二个是劳动的异化。劳动者自己的劳动自己支配不了,由资本家支配。第三个是人与人之间的异化。本来人是生而平等的,但是生产的东西越多,社会物质越丰富,劳动者反而被剥削得越多。所以马克思说,劳动者失去的都是资本家占有的。他的异化理论是从资本主义社会的发展来讲的。劳动者失去的一切,恰恰是资本家所占有的。多么深刻!

2.异化的艺术

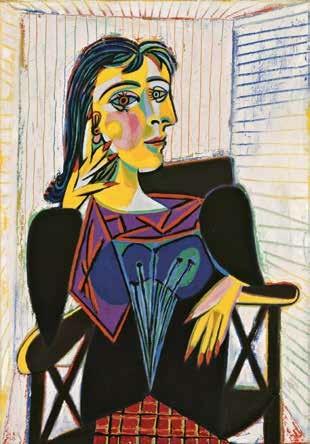

异化为什么和美育有关系呢?来看两幅作品。一幅是毕加索的《多拉 马尔像》,它是毕加索1937年创作的作品。当时,毕加索在咖啡馆结识了来自法国西部的女摄影家多拉 马尔,毕加索被她的黑眼睛、黑玉般的秀发深深迷住了,就创作了这幅作品。多拉 马尔后来也帮了毕加索很多忙。毕加索还有一幅著名的作品,就是更能体现他风格的《格尔尼卡》,这幅画的整个创作过程就是这位女摄影家给拍摄下来的。这位女性给了毕加索很多创作灵感。所以当时已经年近半百的毕加索专门为她创作了大量的素描、水彩和油画,成为两人幸福相处的见证。毕加索画作的特点,基本上是用几何图形、用人的变形来表达他对描绘对象的认识。《多拉 马尔像》流露出毕加索对这位女性的由衷欣赏,不管从色彩还是从脸部造型突出的地方,现在看起来手法都比较奇特。毕加索就是用这种变形的几何图形来表达自己的感受的。

另一幅是蒙克的《吶喊》,描绘的是孩子般的失望神情,强调的是人在高度紧张下的疏离感。画面用强烈的红色、橘色和黄色渲染了这种情形下的无奈。画上人物捂住耳朵尖叫,我们甚至能够感受到这种尖叫声转化成了战栗。不仅人物极度扭曲,头形和骷髅几乎无异,而且在这种恐惧的尖叫声中,河流、天空、大地都变形了。

这两幅画要表达什么呢?这就要回到那个年代,也就是19世纪到20世纪近代西方资本主义社会。当时个体与社会的矛盾冲突在更大范围内超过了以往任何时代。现当代西方艺术家都希望能够突出个体和社会的冲突,表达不一样的感受。这些画和古典美术作品突出的差别就是他们对正常、和谐、均衡的破坏,是以各种不和谐、不均衡、不成比例的色彩、线条、节奏、构图来描述一些情景和现象的。所以和古典美术作品来比较的话,这些画往往不是美的,而是丑的。艺术家故意以种种丑陋、歪曲、变形的形象、图景、情节、故事给人以强烈的刺激,引起某种复杂的心理感受。在这种复杂而又不愉快的感受中,人的心灵能得到某种程度的安慰和满足。比如用尖叫来表达感受,用不规则的几何图形来刻画人的面部,用纷乱的色彩来描摹人的心理状态,都是艺术家对当时社会现象的反映。

有些抽象的作品还带有思辨的意味,比如波洛克的作品,就是一团乱麻。他表现的是什么呢?实际上是对现实的一种逃避。在资本主义时代,艺术是被资本、金钱、技术、权力高度异化的世界的心灵对应物,表达了一个异化以后的世界之心,所以才有了西方现当代艺术的崛起。用马克思主义异化理论来解释这种现象可以得出这样的结论。

人们从这些作品里可以看到一个异化的世界,同时看到被异化的自身和心灵。所以现代人复杂混乱的心理感受,有时确实难以用以前那种规规矩矩的写实方式来表达,只有借助抽象或不和谐的形式来表达,让人在痛苦与彷徨、消沉与憧憬、失望与希望中感受到自由的力量,也就是美的力量。所以对西方现当代艺术,可以从异化的角度去理解和欣赏。

这个时期还有一个概念叫表现艺术。表现艺术通过对现实的扭曲和抽象化,表现个体的欲望、情感、意志等,甚至有人认为“表现就是一切”。人在对自由的追求和斗争中表达对自由的向往,也可以是美的。表现艺术是艺术家个人内在情感的表现,但是这种情感应该是超越个人的普遍的社会意义的,它不是个人情感的发泄。现当代艺术之所以讲艺术是情感的表现,是因为它往往不承认美是艺术的本质,原因就是在资本主义条件下,人的异化使得艺术中情感的表现不再具有确定的人的自由的本质含义,或者说只在异化的形式下肯定了人的自由。但这种自由和古典艺术之美相比,还是有变化的,它不满足于古典艺术那种有限的封闭的程式化的和谐,而是“在产生出个人同自己和同别人的普遍异化的同时,也产生出个人关系和个人能力的普遍性和全面性”。这是马克思的观点,就是说异化的同时也能产生出个人关系和个人能力的普遍性和全面性。异化引起了精神危机,艺术就是对这种精神危机的思考和反映。

比如说,现在也有人在研究高科技和人的情感如何协调。通过一定的艺术表达形式,把情感的自由表现提高到一个前所未有的高度,实际上就是认为情感的自由表现就是艺术,也就是美。任何艺术的形式都只被看作充分自由而有效地表达现代情感的形式,只能从情感的表现上取得价值。这是如何看待现当代艺术和异化的关系的基本出发点。

3.美育:异化的对抗物

美育是异化的对抗物。人经过漫长而苦难的各种异化历程成长、前进,最终只有美可以经常地作为异化的对抗物出现和存在。为什么呢?非常简单。人只有在美的王国中才是真正自由的,消灭异化就是为了获得自由。

什么时候能消灭异化呢?马克思说,只有共产主义社会才能消灭异化,实现人的全面发展和人的解放。美和审美作为人类历史的感性成果,艺术作为打开心灵的大门,最终会把人变成自由的人、全面发展的人。在一定程度上,人懂得审美就会抛弃一些自私自利的思想,就会想到别人。对美的境界的认识可以决定人的人生境界。所以美育可以成就个体,可以解放社会,可以成为异化的经常性的对抗物。恩格斯说“现在还是这样:谋事在人,成事在神”(即资本主义生产方式的异己支配力量),只有“谋事在人,成事也在人”的时候,才是人能够自由支配自己的时候,才能真正实现人的解放。

四、小结

最后,我想用钱锺书先生的一句话概括美育。钱锺书说:“理之在诗,如水中盐、蜜中花,体匿性存,无痕有味。”这话说得太好了!借用到对美的体验上就是,能感觉到它的味道,但是看不到它在哪里。这一方面充分表达了美育具有潜移默化、润物细无声的特性。就如于花蜜中,你能尝到花的味道,但看不到花的样子。再如你能品到水中盐的咸味,但看不到它的形状。它们都是无痕有味、体匿性存的。另一方面强调审美有理解认识的功能,有感染的作用,让人能从中实实在在地得到愉快和享受。美育就是融化在情感里、体现在生活的方方面面、让人心生欢喜的一种社会理解,这种无孔不入恰恰是美育的妙处。

简单总结一下就是,美育是以潜移默化的方式表现对自由的理解,以健全人格、促进人的全面发展为目标的情感教育。其中,艺术是表现美的主体,艺术家在美育中应该发挥更大的作用。

这里有六个要点:第一,美育本质上是情感教育;第二,美育的内容是对自由的理解;第三,表现方式是潜移默化的、具有感染性的;第四,目标是促进人的全面发展;第五,艺术是美育的主体;第六,艺术家在美育中更能发挥作用。新美育时代刚刚启幕,把握这六点,有很多工作要做,在美育的道路上,我们将成为“水中盐”“蜜中花”。

(周伟/中国美术出版总社社长)

注释:

[1]朱光潜.西方美学史(下)[M].北京:人民文学出版社,2004:440.

[2]同[1],第439页。

[3]高平叔.蔡元培教育论著选[M].北京:人民教育出版社,2011:5.

[4]同[3],第87页。

[5]同[3],第89页。

[6]同[3],第90页。

[7]同[3],第91页。