表达与对抗

摘 要:视觉审美是审美活动的重要形式和内容。青年群体是视觉文化的主要创造者,也是视觉审美的重要参与者,加强青年视觉审美的全局性、整体性研究对推进大众美育意义重大。青年处于社会角色赋能较多的人生阶段,重重压力之下,其审美世界呈现出矛盾与焦虑的时代特征。同时,青年群体也在“人之为人”的觉醒、全面发展的诉求及消费主义文化影响下进行着审美的表达和对抗。笔者认为应结合青年的发展特点,通过建立全民美育共识、加强大学美育、建构美育场域来提升青年视觉审美素养和能力。

关键词:青年发展 视觉审美 美育研究 表达 对抗

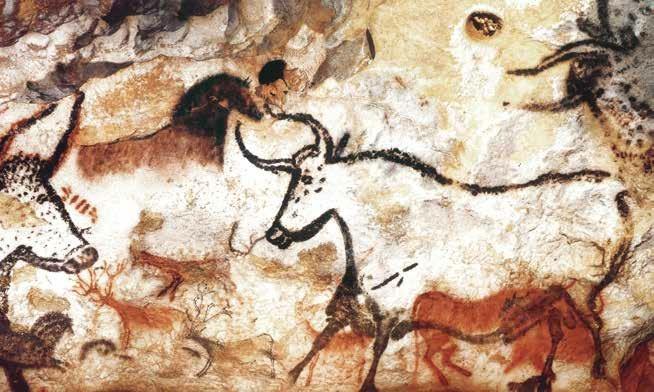

审美活动是伴随人类社会的形成而产生并随之发展演变的一种特殊文化现象。早在40000年前的旧石器时代晚期,克鲁马努人就在法国西南部的山洞中绘制、雕刻动物形象。尽管原始人当时的创作状态、创作意图无法考证,但其惊人的写实能力和古拙意境仍跨越时空向后世传递着质朴的情感,并引发人们的无限遐想。视觉审美是审美活动的重要形式和内容。20世纪下半叶,在人类文化形态上已经出现“视觉性”成为文化主要因素的情况。[1]青年群体是视觉文化的主要创造者,也是视觉审美的重要参与者。加强当代青年视觉审美的全局性、整体性研究,对把握青年群体审美水平、审美能力,优化青年美育内容和方法,提升全民審美素养意义重大。

一、矛盾与焦虑:当代青年的视觉审美特征

青年人是社会中年轻的群体,一个社会的进步和发展也会集中体现在青年群体的行为方式和生活状态上。在经济高速发展的信息化时代,文化多元化、政治多极化趋势愈加明显。在这种冲撞和挤压下,人的精神世界也呈现出很多新变化、新问题。正如马克思所说:“人是肉体的、有自然力的、有生命的、现实的、感性的、对象性的存在物,这就等于说,人有现实的、感性的对象作为自己本质的即自己生命表现的对象;或者说,人只有凭借现实的、感性的对象才能表现自己的生命。”[2]审美活动不是自由意志的飞驰和狂想,也不是毫无能动作用的社会存在,而是主客观的统一。青年正处于社会角色赋能最多的人生阶段,重重压力之下,其审美世界呈现出矛盾与焦虑的时代特征。

1.“快”字当先:视觉审美方式的变化

当代中国青年身处高速发展的社会浪潮之中,知识焦虑、信息焦虑强化了对知识占有、信息获取速度的需求,多数人无法耐心看完一本书,甚至没有精力看完一场电影,为生活奔波,又被各种社会规范约束,审美空间被大大压缩了。重重压力下,“快”成为青年视觉审美活动的重要特点。一方面,青年群体表现出对图像、影视等媒介呈现方式的偏好,因其传递速度快、内容丰富多元、表现形式多样。根据中国新闻出版研究院发布的第17次全国国民阅读调查结果显示,我国成年网民中有56.9%的人将看视频作为主要的网上活动。[3]各大视频平台,如抖音、快手、B站等逐渐成为青年人重要的社交空间。另一方面,他们不满足于只做信息的接收者,表现出极大的参与感和创作欲,力图成为创造者,从而促进了视觉审美对象的发展。

2.“怪”行其道:内容偏爱明显

追求个性是青年群体的行为特征之一。在当今流行文化趋势下,“怪”宛若一把标尺,将部分青年与大众区隔开来。这些青年具有一种张扬个性和擅长表达自我的审美取向和行为特征。这种“怪”有时迥异于传统,甚至是反传统,带有强烈的荒诞感、滑稽感,抑或是虚无感。

“荒诞”作为一种审美范畴,是近代西方文化环境的产物,最突出的特点就是反叛、质疑、鄙视、抗争。在中国社会高速发展及西方各类思潮的碰撞下,当代青年精神世界的复杂性不言而喻。“滑稽”在美学范畴中也常常被称为喜剧性,与娱乐性联系紧密,并常与荒诞感在审美意象中达成统一。因此,两者往往互有交融,通俗来说,可以归为年轻人喜欢的搞笑元素。例如,时下微博、微信等社交平台上充斥着各式各样的表情包,除了具有较强的趣味性之外,也显示出对权威、经典、高雅形象的视觉解构和重造。“虚无”是指审美对象意蕴上的“虚无”,突出体现在青年群体的艺术创作中,特别是青年艺术家的艺术作品中。例如,某美术院校学生在其毕业设计中用自己的名字命名了一条无名道路,该名称先后被高德地图、民政区划地名公共服务系统等收录。诚然,这一行为艺术能否称得上艺术还值得推敲,但侧面反映出青年群体对主流审美价值观的一些态度。

3.“美”在当下:审美精神的复归

审美活动不是认识活动,它从根本上来讲是人的一种基本生存方式,属于生存范畴。[4]虽然青年群体对于审美存在着一些异常偏好,但他们并非不懂或排斥审美。在日常生活中,青年群体也会去主动营造审美氛围、生成审美意象,突出体现在追求生活的仪式感上。这种仪式感可以超越世俗的、实用的、功利的社会关系,引导人们回到本真的、充满感情和意趣的生活世界。

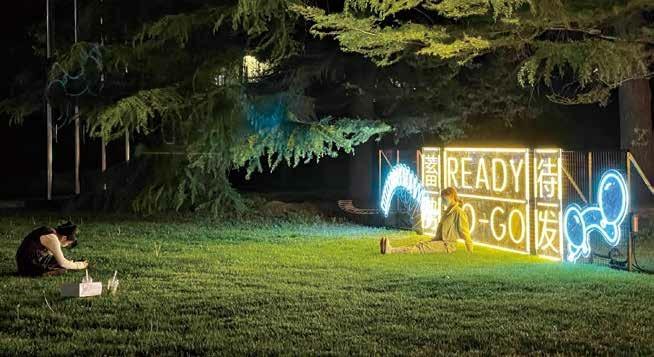

中国人自古就擅长在生活中营造美的氛围。白居易有诗:“绿蚁新醅酒,红泥小火炉。晚来天欲雪,能饮一杯无?”李白有云:“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。”同是与友人欢饮的场景,前者诗意弥漫、轻松洒脱,后者意气风发、忧愤深广。相较古人乐于在生活场景中品味审美情趣,现代青年更注重营造生活的仪式感。这种仪式感往往呈现出丰富的视觉图景,是一种微型的节庆狂欢。例如,年轻人以结婚纪念日为契机,布置气氛浪漫的烛光晚餐,品尝造型独特的奶油蛋糕,赠送娇艳欲滴的玫瑰、心形巧克力等,以此来打破生活的机械,重复体验情感的交融和升华。

这种对仪式感的重视已经体现在青年生活的方方面面。生活仪式感的概念也已得到青年群体的普遍认同,他们也更擅长调动以视觉为主导的统感体验(视觉、味觉、触觉等)来进行审美活动。现代青年的生活仪式感与古人的生活氛围感在本质上都是社会美的一部分,是对平淡生活的精神超越。二者的不同之处在于,古人更侧重于精神境界的提升,而有些当代人的仪式感还表现出对所处时代和社会发展的矛盾心理和抵制情绪,这是对快节奏生活的刻意暂停。这种视觉审美的突破,涵养了审美主体的精神世界,调节了日常生活的单调乏味。

二、表达与对抗:当代青年视觉审美的社会文化归因

审美活动是人类精神世界的集中表达,也是物质世界的上层构建。青年视觉审美在整体上表现出的矛盾与冲突、紧张和焦虑,是青年群体在压力和不安中的尝试和调适,也是一种表达和对抗。

1.生存危机的自我觉醒

考察人类发展的历史轨迹不难发现,从整体来看,人类的能力得到了持续发展和提升,而随着近代工业化发展和社会分工,作为个体的人的能力和发展的可能性被割裂了,且呈现愈演愈烈的态势。人成为时代机器的一个零件或一个环节,导致片面发展。西方著名学者马尔库塞创造了“单向度人”这一概念,即指在发达工业社会中,不具备批判能力,丧失否定性,失去审美能力、创造能力、超越能力的人。“单向度人”尽管生活富裕,却并不自由,且失去了精神追求的欲望和能力。

当今社会正处于飞速发展的转型期,信息爆炸、科技腾飞、社会分工愈加细化,青年个体的发展也出现不协调、不自由、不全面的情况。青年在审美世界中感受着人之为人的快意和超越,也在与现实世界的对比中觉察到人发展的可能性、完整性正在消解。由此产生的危机感又反向促使青年群体通过审美活动来宣泄焦虑、表达想法。

2.人的全面发展的当代呼声

如上文所述,审美是人生的生存维度,是人之为人的重要标尺。而生存的维度之上,人还面临着发展的问題,有内在追求平衡、协调、充分、全面发展的诉求。马克思说:“人以一种全面的方式,也就是说,作为一个完整的人,占有自己的全面的本质。”[5]这种“全面的”“本质的”发展就个体而言应包括人的体力、智力、道德力、情感力等能力或潜能的充分发挥和发展,还包括与个体休戚相关的社会关系的全面发展。

在现实生活中,人的发展看似自由、全面,人际交往更是打破时间、空间局限,但实则是被动、片面的。人的感性发展被压抑,内在的精神价值被忽略,感性世界和理性世界的协调性被打破,作为由感性触发的创作性也在萎缩。除此之外,情感冷漠、人际疏离也与个体发展失衡有很大关系。一方面,青年群体在日常行为中表现出极大的审美需求;另一方面,感性与理性的发展矛盾也呈现在了精神世界,出现了很多新的文化现象。“审丑”文化、“土味”文化的出现与流行凸显了青年审美世界的空虚,表达着部分青年群体的审美倾向。

3.消费主义与大审美经济的融合与抗衡

消费主义思潮是在改革开放后,商品经济快速发展,大众物质生活水平显著提高,以及国际经济、文化交流加速的背景下出现和发展起来的。法国学者居伊 德波在其著述《景观社会》中描述了在消费主义影响下人的异化状态。他认为在景观社会中,商品构建出了一副脱离现实生活并具有抽象价值的景观体系,人们沉迷于其中,并追逐商品虚拟出的景观享受。而所谓大审美经济,就是超越以产品的实用功能和一般服务为重心的传统经济,代之以实用与审美、产品与体验相结合的经济。[6]大审美经济是新的经济发展形态,伴随大众审美需求、精神需求的不断增长而产生,体现在对生活环境、生活方式、生活氛围,特别是审美及精神需求的迫切渴望和高度重视当中。很多学者认为这是社会发展的“日常生活审美化”,在本质上乃是通过商品消费来产生感性体验的愉悦。[7]研究表明:“在人类获取的信息总量中,80%以上来自眼睛,人体中70%的接收器集中在眼睛上。听觉、嗅觉、味觉、触觉都只能靠后,加起来占30%。”[8]

近几年,视觉审美和消费社会主义呈现出相辅相成的融合发展态势,这一点从网络高频词“眼球经济”“流量经济”“直播带货”“广告电影”当中可窥端倪。然而,不能忽视的是,大审美经济建立在人的审美需求、精神需求之上,满足人的感性发展、情感发展。而消费主义导向的是超前消费、消费至上,两者之间除了存在适度与过度的矛盾,还存在着精神发展和物欲需求的矛盾。青年群体有着更为迫切的视觉审美需求,他们是在星巴克里享受小资氛围的精致白领,也是熬夜看淘宝直播的网购达人,物质和精神的发展需要一定程度上集中体现在视觉审美活动中。

三、回望与审视:当代青年视觉审美教育反思

2017年10月18日,习近平总书记在十九大报告中指出,中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。视觉审美是构建美好生活的重要组成部分,促进视觉审美发展对提高青年群体乃至全社会审美水平和能力都具有重要意义。近年来,国家不断出台发展美育的文件,特别是2020年10月中共中央办公厅、国务院办公厅颁布的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》(以下简称《意见》),这一文件的出台标志着审美教育已经上升为国家意志。应该说,全民性美育共识的建立是开展青年审美教育的基础,而加强大学美育建设则是提升青年视觉审美素养的关键。

大学是青年正式步入社会前集中学习、生活的特殊时期,笔者认为,可从三个方面着手加强大学视觉审美教育。首先,加强大学美育课程建设。课程设置应该包括美育理论课程和美育实践课程,前者重点在于美学、艺术史、视觉文化等理论课程的建设,后者重点在于以沉浸式的体验课程建设建立起个性化的美育方法体系。通过系统学习,大学生对视觉审美有了正确、宏观的把握。其次,加强校园美育文化建设。校园文化包含有形的和无形的教育环境,从艺术课程、艺术活动到非艺术课程的审美体验,从校园建筑布局到各类宣传海报,从校园人际交往到整体校园氛围和精神营造都是美育环境的组成部分。最后,加强美育教学、研究队伍的建设。美育工作兼具理论性和实践性,这一队伍整体素质的高低决定着这项工作的成效。因此,高校美育工作队伍建设既要包括美育研究者、课程教师、艺术活动指导教师培养,也应包括各种艺术社团负责人、学生工作者以及其他参与美育实施环节的教师及工作人员的培训。

另外,优化社会文化机构也是构建青年视觉审美场域的重点。相较其他人群,青年因各种社会和生活的压力更难培养审美态度和审美心胸,造成不同程度的审美缺失或审美障碍。因此,創建并提供一个视觉景象丰富、感受元素多样、文化背景契合的审美场域尤为重要。这个场域要能够帮助青年暂时脱离实用、功利、科学、逻辑的思维模式和审视眼光,消除审美的心理距离。就目前社会文化机构的建设而言,图书馆、美术馆、博物馆、文化馆、歌剧院、舞剧院等机构和场所在提升人的审美素养上发挥着越来越重要的作用。其中,美术馆、博物馆的视觉审美塑造功用最强,因而应强化文化机构的策展能力,以经典艺术作品为依托,充分发挥艺术教育的美育功能。当然,也要看到青年群体在教育、地域方面的差异,在调整城乡文化结构时要因地制宜、因人制宜,充分挖掘资源,打造传统内涵丰富的美育场域。

当今世界全球化进程加速发展,意识形态话语权的较量在审美、艺术等领域表现得同样突出。青年视觉审美表现出的矛盾和焦虑是当代社会发展在精神层面的重要体现,也与中西方文化的交流和碰撞密切相关。美育工作者要有危机意识和责任意识,既要尊重青年的个性化特征,尊重审美发展规律及美育特点,也要重视传统美育文化和时代精神,充分发挥视觉审美教育在美育教育中的独特作用,努力引导青年构建积极、健康的精神家园。

(吝莹莹/中央美术学院马克思主义学院)

参考文献:

[1]周宪.视觉文化的转向[M].北京大学出版社,2008:6.

[2]马克思恩格斯文集(第一卷)[M].北京:人民出版社,2009:209-210.

[3]穆宏志.2019年全国国民阅读调查报告权威发布[EB/OL].[2020-4-21].https://www.sohu. com/a/389793816_100016145.html.

[4]杜卫.美育论[M].北京:教育科学出版社,2014:16.

[5]马克思恩格斯文集(第一卷)[M].北京:人民出版社,2009:189.

[6]叶郎.节庆狂欢与大审美经济时代—在第14届中国吴桥国际杂技艺术节第八届国际马戏论坛上的发言[J].杂技与魔术,2014(2):6.

[7]周宪.“后革命时代”的日常生活审美化[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2007(4):66.

[8]盛希贵.影像传播论[M].北京:中国人民大学出版社,2005:18.