“美好教育”的历史追寻

项红专

摘 要:“美好教育”的提出合乎政治逻辑不言而喻,但我们还需追寻它的历史根源。近代浙江经亨颐主持的“人格教育派”触及教育的本质,旨在培养人格完整的人,追求的就是“美好教育”。“人格教育派”的核心人物是经亨颐,主要成员有夏丏尊、丰子恺、杨贤江、朱自清、朱光潜、匡互生、刘熏宇、刘叔琴等,其思想体系由“纯正教育”“人格教育”“爱的教育”三个层次构成。

关键词:美好教育;经亨颐;人格教育派

一、问题的提出

2018年12月,杭州市出台《关于深化基础教育改革建设“美好教育”的实施意见》,明确提出全力办好学生健康成长、教师职业幸福、人民满意的“美好教育”的奋斗目标。2019年4月,杭州市委、市政府召开全市教育大会暨高水平建设“美好教育”推进会。从“公平普惠”到“优质均衡”,杭州经过长期努力和深入谋划,高高举起建设“美好教育”的大旗。

一提起“美好教育”,人们会下意识地想到美好生活。党的十八大召开后,“美好生活”已经成为热频词。诚然,美好教育是美好生活的题中应有之义。也就是说,美好生活从美好教育开始,追求美好生活必须创建美好教育。“美好教育”的提出合乎政治逻辑不言而喻,但我们还需追寻它的历史根源。我国教育历史悠久,源远流长,几千年来形成了博大精深和具有顽强生命力的教育传统。今天我们挖掘、总结、传承、发扬我国教育的优秀传统,对于构建新时代中国特色社会主义的教育体系,建设教育强国,有着十分重要的意义和价值。

华东师范大学陈华博士曾从中国近代学校教育改革进程中梳理出三大教育派别:一是黄炎培在上海主持的“职业教育派”;二是郭秉文在江苏主持的“科学教育派”(或称之为“教育科学派”);三是经亨颐在浙江主持的“人格教育派”。[1]应该说,陈华博士的观点富有创见,遗憾的是未能做深入的研究。三大教育派别相较而言,上海黄炎培以一个“改革家”的气魄走了一条“社会改造”的道路,浙江经亨颐以一个“思想家”的智慧走了一条“人文教育”的道路,江苏郭秉文则以一个“科学家”的精神走了一条“科学研究”的道路。黄炎培“海派”的开放、经亨颐“浙派”的细腻和郭秉文“苏派”的严谨,显示出不同的地域与文化风格。其中,经亨颐的道路选择代表了浙江教育的风格:人文的风格。

深入细究,“人格教育派”追求教育的内在价值,“职业教育派”追求教育的外在价值,“科学教育派”则追求教育的学科价值。对于“美好教育”,至今尚未有严格的定义,一般而言,我们可把“美好教育”理解为好的教育、理想的教育、体现教育本质的教育。因此,笔者以为,近代浙江经亨颐主持的“人格教育派”触及教育的本质,旨在培养人格完整的人,追求的就是“美好教育”。要言之,近代浙江的“人格教育派”是当下“美好教育”的DNA。

二、“人格教育派”的演变过程

经过深入考察,“人格教育派”的演变大致分成三个阶段:

(一)以浙江一师为“背景”的萌芽阶段

经亨颐担任浙江一师(浙江第一师范学校)校长长达8年,在此期间,他大力倡导并践行“纯正教育”思想下的人格教育。人格教育发端于19世纪末20世纪初的德国等欧洲国家。经亨颐提出人格教育针对的是旧中国束缚个性、摧残人性的封建旧教育,要求教育上的民主和自由,主张教育以养成人格为目的,注重情感陶冶和意志培养,实现德智体美群的全面发展。

经亨颐对人格的内涵做了全面的阐述。他说:“人格者,良心之模型,道德之容器也”;“人格者,多数人之格。即为人之格式也”;“人格者,一方面为自立的、个人的,他方面为协同的、社会的;相互实现,渐渐发展者也,为人格而有社会,为社会而有人格,犹非中肯之谈,惟人格实现,同时社会进于洽善”;“今后之教育,不得不有人格的交际,须以教师之主观与儿童之主观相接触,方合人格教育之旨趣”。[2]98-101

經亨颐在浙江一师主要通过“四项改革”(文学革命、民主治校、教员专任、试行学科制)、搭建“四个平台”(校友会、运动会、远足会、明远学社)来推进人格教育。在人格教育理念引领下,学校办学取得了巨大成功。官方对浙江一师的评价是:“规模阔大,设备渐完,教授皆具有专长,手工图画,尤称精密。”[3]78五四运动前后,浙江一师成为浙江新文化运动的中心。

(二)以春晖中学为“基地”的形成阶段

由于受“一师风潮”的影响,经亨颐离开了浙江一师并辞去了浙江教育会会长职务。他本着“育我上虞英才”的宗旨,抱着“一洗从来铸型教育之积弊”的决心,回故乡动员富商陈春澜捐资20万元创办上虞私立春晖中学,以实现自己的中学教育理想。在他的“纯正教育”和“人格教育”理念感召下,一批名师硕彦如夏丏尊、朱自清、杨贤江、朱光潜、匡互生、丰子恺、刘熏宇等,先后到春晖中学任教,一时间群星璀璨,蔚为壮观,这标志着“人格教育派”的真正形成。

春晖中学根据经先生之意见,不向军阀政府立案,并切实贯彻“反对旧势力,建立新学风”之主张。学校自订学则,在管理制度、教学内容和教学方法等方面都有不少革新之处。学校组织协治会,实施民主管理。在教学方面,既重文理各科之教学,亦注意学生在体育、美育等方面之发展。它在教育教学和学校管理等方面的不少革新之处均开我国中学教育风气之先。

春晖中学的创办曾在全国教育界引起轰动,四方学子多远道前来就读。由于办学思想新颖、学校管理民主、师资力量雄厚,春晖中学在当时颇有影响,享有“北有南开,南有春晖”之美誉。

(三)以立达中学为“传人”的扩散阶段

令人遗憾的是,早期春晖中学的辉煌昙花一现。1924年冬天的“乌毡帽事件”激起了师生的公愤,一批名师如夏丏尊、丰子恺、匡互生、朱自清等相继离开春晖中学,一批具有进步思想的学生也尾随他们而去。

1925年2月,由匡互生发起,丰子恺、朱光潜、夏丏尊、刘熏宇等人重聚上海,联合以陶载良为首的上海公学部分师生,集体创办“立达中学”(后改称“立达学园”)。春晖中学的名师几乎全部集中到了这里,一些学生也追随至此。

立达中学的办学宗旨是,修养健全人格,实现互助生活,以改造社会,促进文化。[4]25具体而言:“修养健全人格”是偏于个人方面,也可说是立己达己的事;“实行互助生活”是偏于社会方面,又可说是立人达人的事;“修养健全人格,实行互助生活”是立达的根基;“改造社会,促进文化”是立达的结果。总之,学校要使学生成为一个完整的人。

匡互生是立达中学的首创者,也是立达中学的坚守者,还为此献出了自己宝贵的生命。在匡互生等人的苦心经营下,数年间,立达中学即与黄埔军校齐名,并称“文武双雄”:“武有黄埔,文有立达。”

三、“人格教育派”的构成因素

借鉴一般教育流派的定义[5],笔者认为,教育派别是指一些教育理念相似的校长、教师,在教育实践中自觉或不自觉、正式或非正式地结合在一起并在一定范围内产生影响的教育门派。因此,教育派别的构成因素主要有三个:核心人物及其追随者形成的群体,稳定而独特的教育理念,具有一定的办学影响。

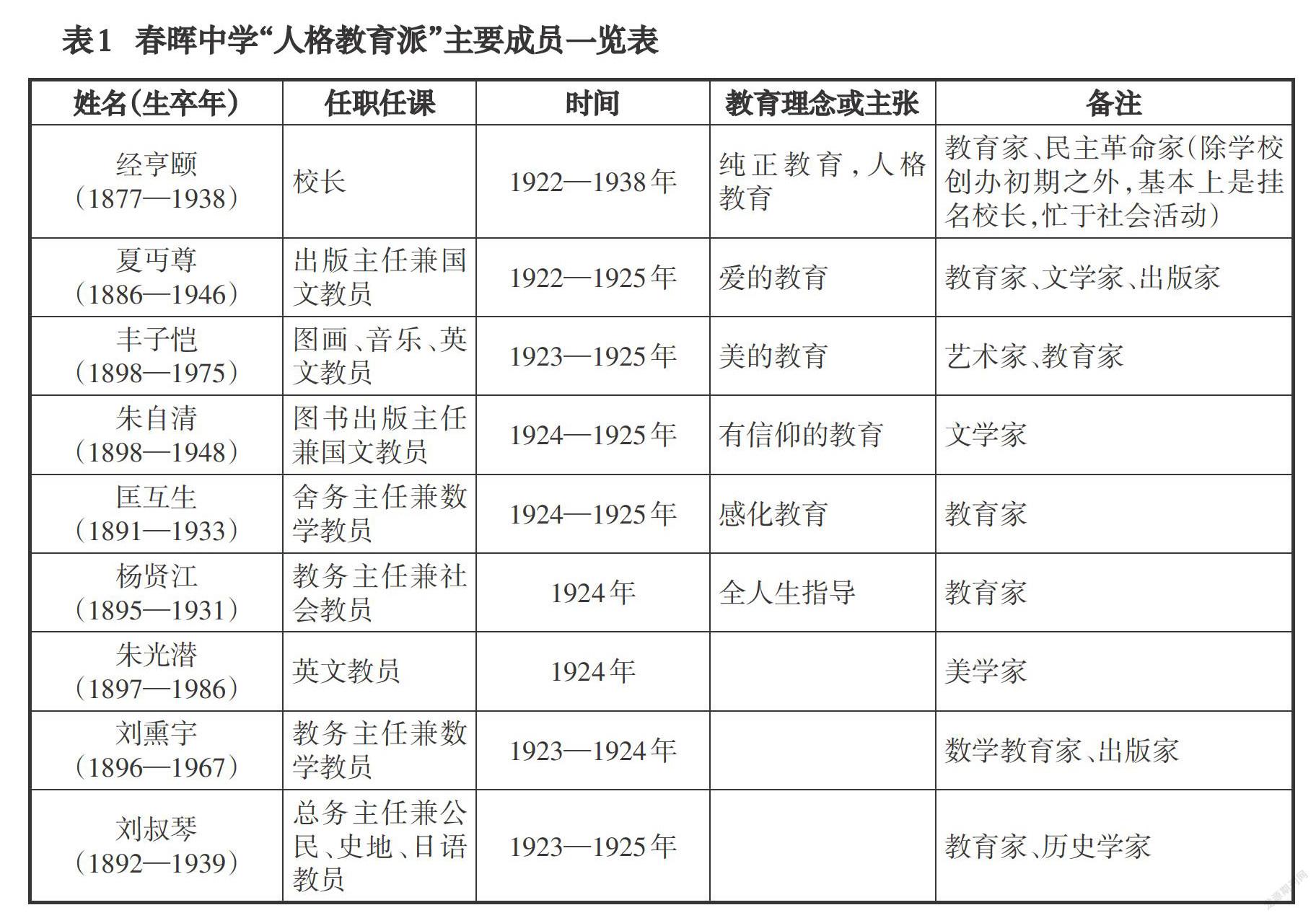

具体而言,春晖中学“人格教育派”的核心人物是经亨颐校长,主要成员有夏丏尊、丰子恺、杨贤江、朱自清、朱光潜、匡互生、刘熏宇、刘叔琴等(详见表1)。其中,夏丏尊被誉为浙江一师的“四大金刚”之一,是经亨颐办学的得力助手。由于经先生本人社会兼职较多,他将春晖中学的事务委托给夏丏尊办理。丰子恺和杨贤江是浙江一师的优秀毕业生,深受经亨颐人格教育思想的影响。朱自清和朱光潜平时与夏丏尊就有学术交往,匡互生和刘熏宇则是夏丏尊在湖南一师任教时结识的朋友,他们四人都是在夏先生的牵线下与春晖结缘的。刘叔琴曾留学日本,与经、夏相识。“人格教育派”的主要理念是经亨颐倡导的“纯正教育”和“人格教育”。春晖中学堪称中国近代教育史上乡村办学的“经典之作”,影响巨大,是一所令当下教育人万般向往的学校。

四、“人格教育派”的思想体系

教育家办学其实质是教育思想办学。换言之,教育派别主要是靠共同教育思想维系在一起的。然而,在教育派别的形成过程中,教育思想也会产生一些分化。分析发现,“人格教育派”核心人物经亨颐及其追随者的教育思想或主张由三个层次构成:第一层次是“纯正教育”,第二层次是“人格教育”,第三层次是“爱的教育”等。其中,“纯正教育”是“人格教育”的思想基础,而“爱的教育”等则是春晖名师对经亨颐“纯正教育”和“人格教育”的理解阐释,是带有个人色彩的教育主张。

(一)第一层次:纯正教育

经亨颐在日本求学期间就阅读了卢梭的《爱弥尔》一书,并深受其影响。经亨颐以卢梭为“精神导师”,信奉他的“自然教育”理论。所谓自然教育就是遵循人的自然本性,使教育与人身心发展的各阶段相一致,既不要超前,也不要滞后。

经亨颐指出:“教育为纯正之事,教育者为纯正之人。”[2]58他借孔子之语,认为纯正教育的要旨为八个字,即“因材施教、因时制宜”,“因材施教,对于人性取自然主义;因时制宜,对于时局抱中立主义”[2]42。针对民国五年的国体变更,教育上似有更改方针的议论,经先生指出:“不论国体变更不变,教育决不变更,非不愿变更也,不必变更也,纯正教育原如是。”[2]57他把“纯正教育譬之清水”,“所谓人性即清水,余故曰教育对于国体有消极的防其流弊,对于人性为积极的图其发展”[2]58。

可见,经亨颐所倡导的纯正教育,就像清水一样,是一种纯粹的事业,不应受到外力的干扰和侵染,而应当遵循教育自身固有的规律,因材施教,因时制宜,不偏不倚,自然发展。

(二)第二层次:人格教育

经亨颐不仅借鉴了西方人格教育学说的基本主张,还结合中国国情和时代潮流,对人格教育内涵进行新的阐释,主要精神如下:

1.培养学生健全人格

经亨颐力主学校应以人格养成为主旨。“求学何为,学为人而已”[2]2,他认为师范学校即人格修养学校,以“勤、慎、诚、恕”四字作为浙江一师的校训,“平时训练,即以此四字为归”[3]98。从培养学生健全人格出发,他强调德、智、体、美、群的均衡发展。学校不仅要注重对学生的智力训练,也应注意情感陶冶和意志培养。在训练方法上,他注重尊重学生人格,提倡“自动、自由、自治、自律”,即要使学生有自发之活动、自由之服从、自治之能力、自律之行为,反对强迫命令和他律束缚。他强调职业陶冶仅能治标,人格陶冶才是治本。

2.发挥教师人格力量

经亨颐认为教育是一门高尚的艺术,教师是艺术家。教师是人格造就者,教师和学生之间最为重要的是人格交际。“教师之任务,与其为冷的科学的法则施行者,无宁为以有血有肉、自己之人格移之于儿童、形造儿童之人格之艺术家。自己之人格与儿童之人格至微至妙之间,即教育效力之所在也。”[2]101他主张教育者须具备高尚品性,以改造文化、增进文化为己任,反对聘用“因循敷衍全无理想,以教育为生计之方便,以学校为栖身之传舍”[2]186的庸碌之輩。

3.以艺术美陶冶人格美

经亨颐认为艺术教育的目的有二:一是从美的角度而言,以养成鉴赏力为目的;二是从经济的角度而言,以养成制作力为目的。他注重艺术教育对人格的陶冶,即艺术作品对人“直观之陶冶、趣味之养成”的作用,主张普通教育“宜以鉴赏为目的”,“制作不过手段,鉴赏乃为目的”。[2]104他提出以艺术美陶冶人格美,即“艺术教育之所谓美,非狭义之美,与人格有密切关系者也”[2]104,倡导“美感教育”,即“他人不以为美者而我能感觉以为美”[2]104,这背后必然有相当的人格作为支撑。

(三)第三层次:爱的教育等

1.爱的教育

夏丏尊认为,真正的教育是充满情爱的教育。“教育没有了情爱,就成了无水的池,任你四方形也罢,圆形也罢,总逃不了一个空虚。”[6]97他认为,实施“爱的教育”的主要方法是人格感化,教育仅靠规则是不够的,教育者必须有相当的人格,被教育者方能心悦诚服。他强调:“人格恰如一种魔力,从人格发出来的行动,自然使人受着强大的感化。同是一句话,因说话者人格的不同,效力亦往往不同。”[6]100

2.美的教育

丰子恺提出了一个广义的艺术教育概念:“艺术教育,是全般的教养,是应该融入各科的,不是可以机械的独立的,也不是所谓艺术科的图画与音乐能代替的”;“一茶一饭,我们都能尝到真味;一草一木,我们都能领略其真趣;一举一动,我们都能感到其温暖的人生的情味”。[6]161艺术教育就是要激发人的这种“趋美之心”,教人这般“艺术的生活”。

3.有信仰的教育

朱自清指出:“教育者须对于教育有信仰心,如宗教徒对于他的上帝一样;教育者须有健全的人格,尤须有深广的爱;教育者须能牺牲自己,任劳任怨。” [6]152只有这样做出来的教育,才是纯正的教育。他还认为,“为学”和“做人”应当并重。如果太“重视学业,忽略了做人”,学校就成了“学店”,教育就成了“跛的教育”,而“跛的教育是不能行远的”。

4.全人生指导

为使青年成为一个“完成的人”,杨贤江提出了“全人生指导”思想:“一个人要过圆满的生活,应当有强健的身体及精神,有工作的智识及技能,有服务人群的理想与才干,有丰富生活的风尚与习惯。”[7]104他还强调:“单是智力的生活,失于冷酷;单是体力的生活,失于粗率;单是道德的生活,失于严肃”,“必兼有三育,融会精彻,始能成为完人”。[7]105

5.感化教育

匡互生信奉并积极践行感化教育,主张用爱来教育和感化学生。他十分关爱学生,实行身教重于言教和耐心说服的人格感化教育,凡形式的奖惩和烦琐的规则,一概不用。他在“立达的旨趣”中写道:“我们的学校纯粹由同志的教师、信仰的学生组成,一方面要具有社会的组织和互助的生活,一方面要充满了家庭的亲爱,大家都欣合无间,极力由敬爱而发生人格感化。”[4]24

值得注意的是,在“人格教育派”的思想体系中,纵向是贯通的,横向是关联的,这里不作赘述。

参考文献:

[1]陈华.名校与名校长的诞生 中国近代“校长群落”研究[M].上海:华东师范大学出版社,2011:9.

[2]张彬.经亨颐教育论著选[M].北京:人民教育出版社,1993.

[3]董郁奎.一代師表——经亨颐传[M].杭州:浙江人民出版社,2007.

[4]北京师范大学校史资料室.匡互生与立达学园[M].北京:北京师范大学出版社,1985.

[5]孙孔懿.论教育家[M].北京:人民教育出版社,2006:248.

[6]李兴洲.大师铸就的春晖[M].北京:人民出版社,2008.

[7]张彬,等.浙江教育家和中国近代教育[M].杭州:浙江大学出版社,2008.