泥河湾百年科学探索述略

郭晓明 王法岗

【关键词】泥河湾盆地;泥河湾遗址群;旧石器时代考古;人类演化;100周年

【摘要】1921年,泥河湾村天主教堂的神父文森特报告了泥河湾村附近发现古脊椎动物化石,揭开了泥河湾科学研究的序幕。100年来,泥河湾盆地发现自早更新世至晚更新世之末的旧石器时代遗址300余处,构建起自距今170多万年至1万年间古人类文化序列的框架,成为我国北方最重要的古人类文化遗址。泥河湾遗址群研究历史悠久,成果丰硕,在第四纪地质、旧石器、古人类、古动物、古环境等科学研究领域都享有盛誉。在我国文化遗产事业日益受到重视的今天,充分发挥新建成的河北省泥河湾研究中心的功能,加强与国内外科研院所的合作,深入挖掘遗址内涵,提升泥河湾旧石器时代遗产的内涵、知名度和影响力,促进盆地内珍贵的人类文化遗产和科学资源的社会和经济价值的释放,是新一代考古工作者的重要使命与担当。

泥河湾原为今河北省阳原县东端桑干河北岸一个小山村的名字,1921年,该村天主教堂的法国神父文森特将泥河湾村附近发现古脊椎动物化石的情况报告给了天津北疆博物院院长、法国博物学家、天主教神父桑志华,泥河湾从此进入科学家的视野。100年来,几代科研工作者不断地来到泥河湾进行考察或发掘,他们风餐露宿、栉风沐雨,取得了一个又一个重要的科学发现。“泥河湾层”成为华北早更新世的标准地层,泥河湾盆地内发现的时代自距今170多万年至1万年前后的300余处旧石器时代遗址,使其成为东亚地区古人类文化遗存分布最密集、文化序列最完整的地区,可媲美非洲的奥杜威峡谷,被誉为“东方人类的故乡”。

一、泥河湾遗址群概况

在1921年文森特神父报告了在泥河湾村附近发现古脊椎动物化石后,1924年,英国地质学家巴尔博闻讯前来考察,将泥河湾村附近的河湖相沉积物命名为“泥河湾层”[1],“泥河湾”从此开始具有科学含义。其后的近百年间,随着后续的科学研究的开展和深入,“泥河湾盆地”“泥河湾古湖”“泥河湾动物群”“泥河湾旧石器文化”等名词陆续见诸科学文献,表达其所代表学科的科学含义。

泥河湾的地理范畴有广义与狭义两种:狭义的泥河湾盆地大概相当于阳原县域的部分,又称“阳原盆地”;广义的泥河湾盆地则还包含了冀西北的蔚县盆地、涿鹿盆地、怀来盆地及山西的大同盆地[2]。本文研究的范围主要为狭义的泥河湾盆地。

泥河湾盆地呈北北东向,北、东、南三面环山,西端与山西的大同盆地相接,东西狭长,长82千米,南北宽27千米,总面积约1849平方千米。发源于山西的桑干河自西向东蜿蜒穿越整个盆地,在盆地东端经石匣口注入涿鹿盆地,流向怀来盆地。盆地内广泛发育泥河湾层堆积,薄者数十米,厚者数百米,被确定为我国华北地区早更新世的标准地层[3]。现在的研究表明,泥河湾层除包含早更新世地层,其上部也发育了中更新世的连续堆积[4]。泥河湾层之上,桑干河及其支流两岸发育有多级河流阶地,泥河湾层及河流阶地之上常常覆盖有厚薄不等的马兰黄土,其地质时代主要为晚更新世,局部区域还堆积有全新世的松散堆积物,基本构建起整个第四纪的地层序列。

泥河湾遗址群埋藏于泥河湾层及其上覆的河流阶地、黄土堆积之中,广泛分布于桑干河两岸的广大区域。1965年,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的王择义、王向前和武文杰在盆地中部的虎头梁发现了两处旧石器时代晚期遗址[5],叩开了泥河湾盆地旧石器考古的大门。其后,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、河北省文物研究所等单位在盆地内进行了长期持续的考古调查、发掘,取得了一系列重要成果。经过50余年持续不断的探索和研究,泥河湾盆地内已发现早更新世中期至晚更新世之末的旧石器时代遗址300余处,时代自距今170多万年至1万年前后,古人类演化的每一个关键阶段都有重要遗址发现,构建起了华北地区旧石器时代文化序列的框架,记录了东亚地区人类起源、演化的全过程。泥河湾盆地成为我国北方乃至东亚地区旧石器时代遗存分布最密集的地区,也是文化序列最完整的区域,成为探索东亚地区人类出现、演化的经典地区。

二、泥河湾的发现与研究历程

从走进科学家视野,到今天硕果累累,成为第四纪地质、环境、旧石器考古、古人类学、古动物学等不同学科研究的圣地,100年来,泥河湾经历了发现、发展、繁荣的多个阶段。

(一)20世纪60年代中期以前,泥河湾的发现、命名及初期研究阶段

泥河湾发现并命名以及初期的研究,主要是由外国学者开展的,中华人民共和国成立后中国学者才开始主导泥河湾的研究。特别是1953年以来,北京大学地质地理系地貌、地震和古生物等专业在大同盆地和阳原盆地进行的教学实习和科研工作,为泥河湾研究揭开了新的一页。

这一阶段的研究成果集中在地层、地貌、古生物、新构造、古地理等基础性工作。

上世纪20年代,泥河湾村天主教堂的法国神父文森特在村子周边发现了大量古动物化石。1921年,文森特响应天津北疆博物院创始人桑志华的呼吁,电话告知其在泥河湾村附近的发现,并在随后访问桑志华时承诺将采集的化石交给桑志华研究[6],泥河湾这个小山村开始引起科学家们的关注。1924年,英国地质学家巴尔博来到泥河湾村考察,并在其后发表的文章中以泥河湾村的名字命名了盆地内埋藏古动物化石的河湖相沉积物,称为“泥河湾层”。

1948年在英国伦敦召开的第十八届国际地质大会将原来置于第三纪晚上新世的欧洲维拉方期改定为第四纪更新世初期,会议认为,中国的泥河湾动物群与维拉方动物群面貌接近,建议确认泥河湾层的地质时代为早更新世。1954年,在中国猿人发现25周年纪念大会上,我国地质工作者取得一致意见,将泥河湾层划定为早更新世。自此以后,泥河湾层逐渐成为我国北方特别是华北地区第四纪初期(早更新世)的标准地层,由此奠定了泥河湾盆地在中国第四纪研究中的地位。

同时,这一阶段已有学者尝试在泥河湾盆地寻找古人类生存的证据。1935年,法国旧石器考古学家步日耶在法国人类学杂志上发表文章,報道了发现于泥河湾下沙沟的一件“粗糙的手斧”,推断泥河湾曾经有“中国猿人”或“其他人类”生活过。虽然后来这件“手斧”被证实是自然石块,与人类活动无关[7],但还是吸引了学术界的目光,激起了学者们在泥河湾寻找古人类遗骸或文化遗存的热情。1957年,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的贾兰坡、王建发表文章,号召我国旧石器考古工作者到泥河湾期的地层中寻找古人类遗迹[8]。

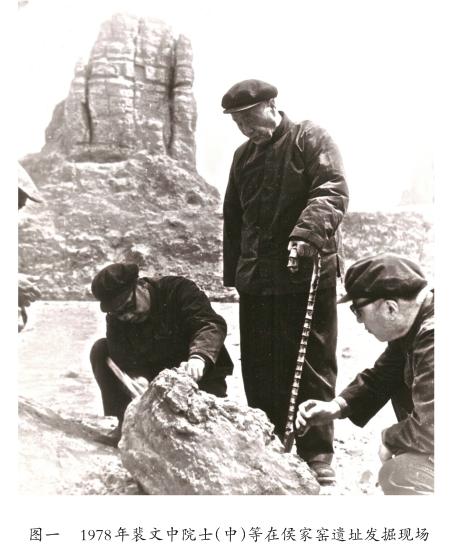

(二)20世纪60年代中期到70年代末期,旧石器时代考古初创阶段

1965年,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的王择义、王向前、武文杰在盆地中部的虎头梁一带发现的两处旧石器时代晚期遗址,是第一次在泥河湾盆地发现古人类活动的考古证据。1974年,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的卫奇在阳原县侯家窑村长形沟附近发现了文化遗物非常丰富的侯家窑遗址[9]。经过1976—1979年的连续发掘,侯家窑遗址发现了丰富的古人类化石、石制品、动物化石,研究确定其时代为旧石器时代中期[10—14](图一)。1978年,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的尤玉柱、汤英俊、李毅在盆地东端的大田洼台地小长梁的早更新世地层中发现了石制品和哺乳动物化石,这是首次在泥河湾盆地早更新世地层中发现距今100万年以前的旧石器时代文化遗物,具有划时代的意义[15]。

这三处重要遗址的发现,构建起了泥河湾盆地旧石器时代早、中、晚三期文化序列的基础框架,旧石器考古、古人类学研究取得了突破性进展。

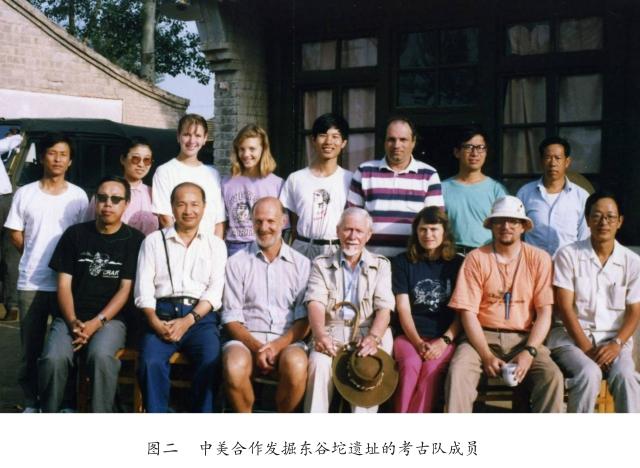

(三)20世纪80年代至90年代末,旧石器考古迅速发展阶段

1983年,河北省文物研究所的谢飞参加了由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所卫奇主持的东谷坨遗址的发掘,标志着河北省文物工作者开始进入泥河湾开展旧石器时代遗址的调查、发掘和研究工作。

该阶段调查的范围、规模、时间都明显扩大,几乎遍及盆地内桑干河南北的广大区域,发现了马圈沟、岑家湾、半山、东谷坨、麻地沟、马梁、摩天岭、板井子、新庙庄、西白马营、油房等近百处不同时期的旧石器遗址[6],在摸清盆地内旧石器时代遗址分布状况的同时,获得了丰富的材料,为进一步的发掘、研究,构建区域文化序列打下了坚实基础。

发掘了东谷坨、岑家湾、板井子、飞梁、西白马营、新庙庄、油房、籍箕滩、半山、马圈沟、摩天岭、白土梁、于家沟、马鞍山、瓜地梁、马梁等遗址。这些遗址的时代上至早更新世中期,下至晚更新世末期,对重点遗址进行了多次连续发掘,获得了系统而丰富的考古资料[2,6]。其中马圈沟遗址将盆地内古人类活动的时间向前延伸至距今150多万年前,于家沟遗址则揭露了旧石器向新石器时代过渡的完整剖面和材料,旧石器时代早、中、晚期资料得到极大丰富,文化序列的框架逐渐形成。

另一方面,这一阶段的发掘记录方法有了改进和完善,并逐步形成了统一标准。1988年,石金鸣、谢飞、成胜泉对板井子遗址进行的第三次发掘,首次采用水平层发掘、打方格记录的方式,详细记录了文化遗物的平面布局,为相关研究的顺利开展奠定了坚实的基础[16]。1990年,美国学者柯德曼、屠尼克、凯西·石克、敖德乐、布朗等参与并指导了飞梁遗址的发掘研究工作,中西方学者在考古发掘技术和分析研究方法上进行了广泛的交流和对话。1991年,经国家文物局同意,报国务院批准,实施了中国改革开放以来第一个涉外合作考古项目——“东谷坨遗址发掘研究”(图二)。1996年,美国考古工作者再次来到泥河湾考察,并指导了飞梁遗址的考古发掘。中外学者的频繁对话与交流,引进了国际上流行的旧石器考古发掘、记录和研究的方法,并广泛应用于后来的发掘研究工作中。统一标准的推广应用,进一步提高了泥河湾遗址群研究的水平。

在推进传统研究的同时,这一阶段的旧石器研究方法进一步丰富。岑家湾遗址的多次发掘采用了新的发掘记录方法,并在后期进行了石制品拼合研究[17]。这是石制品拼合研究在泥河湾、在中国旧石器考古学研究中的第一次成功应用,后来对多年度发掘出土石制品进行了整体拼合研究,取得了更加丰硕的成果。

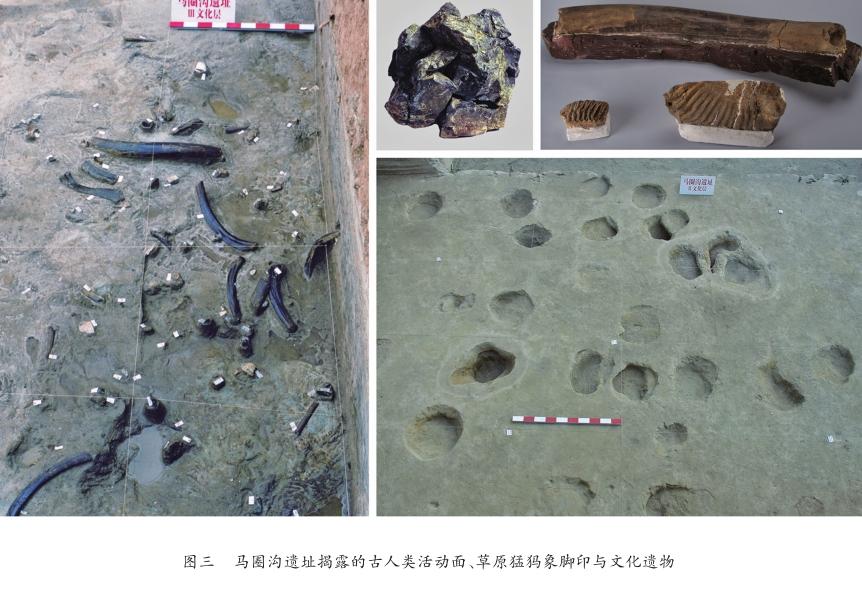

(四)21世纪初期(2010年以前),旧石器时代考古繁荣阶段

该阶段最重要的考古工作就是马圈沟遗址的发掘与研究(图三)。马圈沟遗址地处盆地东端大田洼台地北坡,桑干河南岸东北—西南走向断层的上盘,马圈沟的南端,2000年初步查明马圈沟遗址文化层之下还存在两个文化层。在这一发现的指引下,2001—2005年,对马圈沟遗址开展了持续的调查与发掘。在马圈沟第Ⅰ文化层之下确认了5个新的文化层,泥河湾盆地古人类出现的时间有了大幅度前提[18]。同时,随着发掘方法的改善,取得的早更新世古人類遗存材料更加丰富。第Ⅲ文化层揭露一处古人类活动面,分布范围约20平方米,以草原猛犸象的肋骨、门齿、脊椎骨、肢骨等化石为主体,其间密集分布有石核、石片、刮削器和自然石块,1件刮削器出土时仍保持与草原猛犸象肋骨接触的状态,大多动物骨骼上有明显的砸击和刮削痕迹,反映了古人类在此进行狩猎并肢解草原猛犸象的场景。第Ⅱ文化层则发现了保存完好的大象脚印。脚印分布稀疏,部分个体结构保存较好,尚可辨出清晰的脚趾结构。结合出土的骨骼化石判断,此为草原猛犸象的脚印。

2001年,Nature杂志刊发朱日祥等的文章“Earliest Presence of Humans in Northeast Asia”(《人类在东北亚的最早出现》),将小长梁遗址的年代确定为距今136万年[19]。2004年,朱日祥、鲍立克、谢飞等的“New Evidence on the Earliest Human Presence at High Northern Latitudes in Northeast Asia”(《人类最早出现在东北亚高纬度地区的新证据》)[20]在Nature杂志发表,确定半山遗址的年代为距今132万年,同时确定马圈沟第Ⅰ文化层年代为距今155万年,第Ⅱ文化层为距今164万年,第Ⅲ文化层为距今166万年。这些发表在世界顶尖期刊上的研究成果,引起了国际学术界对泥河湾遗址群的广泛关注,进一步提高了泥河湾的国际影响力。

(五)21世纪10年代至今,旧石器时代考古全面发展阶段

这一阶段,特别是2013年以来,泥河湾的重要发现和科研价值得到中央和河北省领导的高度关注,各级政府、相关部门积极行动,在泥河湾开展了大规模的基础设施建设,遗址环境、道路得到了全面改善。河北省政府批准建设的集考古研究、文物保护、学术交流、考古展示为一体的国际一流的生态化考古研究、科普基地——河北省泥河湾研究中心,已于2021年6月24日正式建成揭牌(图四)。研究中心共占地60亩,建筑面积8000多平方米,包括科研、宣教、交流中心和考古之家四个主体建筑设施。另外,由国家文物局批准立项建设的泥河湾国家考古遗址公园已初具雏形,泥河湾遗址博物馆已由河北省发改委批准立项,这些承担着泥河湾盆地古人类遗存的调查、发掘与综合研究,出土文物、标本的保护、保管和展示,以及对外合作交流,宣传普及泥河湾古人类文化重任的科学研究、展示设施建设完成后,将极大地改善泥河湾遗址群的科研、展示条件。

这一阶段的科研队伍建设与人才培养工作得到了加强。河北省文物考古研究院组建泥河湾考古队,建立考古工作站,长年在盆地内实施泥河湾遗址群的调查、发掘和研究,并广泛开展对外合作与交流。中国科学院古脊椎动物与古人类研究所继续组建多支科研队伍,持续在泥河湾盆地及周围区域开展科研攻关。中国社会科学院考古研究所组建了泥河湾工作组,重点开展泥河湾盆地旧石器时代晚期以来的考古调查、发掘和研究工作,探索新石器时代与农业的起源。河北师范大学、河北地质大学、河北大学等高校的相关学科纷纷引进师资、人才,组建研究机构,加大科学研究和人才培养力度。

国家文物局连续批准泥河湾遗址群考古工作计划,泥河湾遗址群的考古调查、发掘和研究工作在全面系统的规划之下,得以按计划、分步骤、有重点、有目标地开展。国家及河北省的科技部门也连续立项支持。国家科技基础性工作专项“泥河湾盆地古人类遗址考察与研究”项目、河北省重点科技计划“东方人类探源工程——泥河湾人类起源、地质及环境背景研究”项目等实施完成,国家重点研发计划“以泥河湾盆地为重点的华北早期人类演化与适应研究”项目获得国家科技部立项,表明泥河湾遗址群的多学科综合研究和研究中的科技元素有了进一步提升。

科研考古工作以建立文化序列、阐释人类演化过程与行为模式为目标,开展了更加全面的区域系统调查。随着发现遗址数量的增加,泥河湾遗址群的延续时间、分布特点更加清晰;通过重点遗址的精细化发掘和系统的多学科取样、检测、分析、研究,获得了更加详细可靠的数据,古人类遗存资料更加丰富系统;纠正了以往对一些重点遗址的错误认识,补充了古人类演化关键阶段的重要材料;泥河湾盆地周围的蔚县盆地、怀来盆地等区域的考古调查和发掘取得了新的进展,以泥河湾盆地为中心的大泥河湾概念逐步形成,以泥河湾盆地为中心的早更新世以来古人类演化的文化序列更加充实,以本地演化为主、不断受到外来文化影响的古人类演化路径更加清晰。

三、泥河湾遗址群考古的学术意义

泥河湾遗址群发掘研究历史悠久,发现遗址数量多,遗址分布集中,延续时间长,重要发现多,在古人类演化的各关键阶段都有重要遗存发现,在探索东亚地区早期人类的出现、演化与扩散,现代人的演化与发展,旧石器向新石器时代的过渡等热点问题上都有重要意义。

(一)发现了东亚地区最早人类出现的证据

盆地内目前已经确认时代最早的遗址为马圈沟遗址[21]。遗址发现于1992年,1993年、2001—2005年、2014—2019年分别在多个地点进行了持续发掘,发现了丰富的早更新世时期古人类文化遗物,揭露了多处古人类活动面、古地面。其中最为重要的是在马圈沟遗址第Ⅲ文化层揭露出的一组由石制品、动物骨骼和天然石块构成的古人类活动面和第Ⅱ文化层揭露出的数量较多的草原猛犸象脚印。第Ⅲ文化层的古地磁测年结果为距今166万年[20]。近些年在第Ⅲ文化层之下又发现多个层位有古人类文化遗存,时代最早可能超过170万年[18]。国内近年虽然多地报道有年代在200万年前后的旧石器时代遗址,但从地层关系可靠、发现材料最为丰富的角度来看,中国及东亚地区最早的旧石器时代遗址当属马圈沟遗址[22]。

马圈沟遗址第Ⅲ文化层发现的草原猛犸象化石是目前已知世界上最早的草原猛犸象材料,这一发现将该种猛犸象的起源时间向前推进了约50万年,改变了以往认为草原猛犸象起源于欧洲的认识[23]。

(二)出土了珍貴的早期智人化石

泥河湾盆地的古人类化石发现于盆地西端的侯家窑遗址,1976年[10]、1977年[12]、1979年[13]的发掘都发现了古人类化石,是中国发现人类化石最为丰富的遗址之一(图五)。三次发掘共获得古人类化石20件,包括左上颌骨、右下颌支、顶骨、枕骨、颞骨、上臼齿、下臼齿等,化石形态具有原始和进步镶嵌的特点[24]。除此之外,遗址还出土数万件石制品以及大量哺乳动物化石。石制品组合中存在较多的原始棱柱状和盘状石核,剥片具有一定组织性,石器类型以刮削器和锯齿刃器为主,数量众多的石球独具特色。动物考古分析则显示,侯家窑人已具备了相对成熟的狩猎能力。该遗址的古人类化石和文化遗存为研究中国北方早期现代人的起源和演化、古老型智人行为能力等提供了关键性的材料。

(三)揭露了中国北方旧石器向新石器时代过渡的典型剖面和材料

盆地中部虎头梁一带发现了分布范围广、相对密集、时代处于距今2万年至1万年前后的遗址,提供了研究华北地区旧石器向新石器时代过渡时期的重要材料。特别是于家沟遗址剖面保存完整,厚近7米,时代距今1.6—0.8万年,包含6个连续堆积的文化层,跨越了旧石器时代晚期和新石器时代[25]。该遗址的石器工业属于典型的细石器工业,包括大量的细石核、细石叶及加工精致的端刮器、边刮器、石矛头等,并出现了单面局部磨光石器和装饰品,以及10余件时代逾万年的夹砂陶片。跨越旧—新石器时代的剖面与文化遗物为探讨华北地区旧石器向新石器时代的过渡提供了可靠的地层和文化依据,对旧—新石器时代过渡、农业起源、制陶业起源等重大学术课题的研究具有重要意义(图六)。

(四)构建了近乎完整的旧石器时代文化序列

泥河湾遗址群时代连续性特别强。依据相关测年数据,马圈沟遗址剖面保存了距今176—125万年之间的16个文化层[26],小长梁遗址距今136万年[19],半山遗址距今132万年[20],飞梁遗址距今120万年[27],东谷坨遗址[28]、岑家湾遗址[29]距今110万年,霍家地遗址距今100万年[30],马梁—后沟遗址群保存了距今80多万年至二三十万年间的多个文化层[28,31—33],东坡遗址距今32.1万年[34],雀儿沟遗址距今26万年[35],侯家窑遗址距今20—16万年[36],板井子遗址距今9—8万年[37],西白马营遗址距今4.6万年[38],油房遗址距今2.9—2.6万年[39],二道梁遗址距今1.8万年[40],马鞍山遗址距今1.7—1.6万年[25],于家沟遗址距今1.6—0.8万年[25],等等。在人类起源演化的每一个关键阶段,泥河湾盆地都有重要遗存发现,这些遗存构建起了华北乃至东亚地区距今170多万年至1万年间近乎完整的旧石器时代时间序列,记录了东亚地区人类起源、演化的全过程。

(五)展现了一脉相承的石器文化面貌

泥河湾遗址群的石器技术一脉相承,继承性与延续性都非常强[41]。总体来说,泥河湾遗址群石器属于中国北方以小石器为主的主工业类型。石器工业非常单一,主要使用硬锤从石核上剥离石片,并将石片二次加工成刮削器、尖状器、石钻、砍砸器等工具。剥片过程中很少对石核体进行修理和预制,石制品总体上以中小型为主,很少大型器。随着时间的推移,剥片技术、加工技术都有进步和提高,石器也体现出类型的丰富化和加工的精致化特点。

小石器工业最早在盆地内出现,一直延续发展至距今3万年前后,其后出现了石叶、细石叶技术,并迅速发展,占领盆地的大部分地区,并在距今1万年前后过渡至新石器时代。泥河湾盆地石器工业的演化与西方不同时期复杂的石器工业不同,小石器工业单一连续发展,说明本地区的人类演化有自己独特的方式:早期人类自出现以后,就一直在本地连续發展,受到外来技术的影响较小,这一点很好地阐释了东亚地区现代人起源于本地并连续演化的理论。

四、泥河湾考古的目标与任务

泥河湾的研究历史悠久,自1921年发现至今已有100年时间,自1935年第一次报道下沙沟“粗糙的手斧”至今已有80余年,自1965年发现第一处旧石器时代遗址至今也已有50余年,历史积淀深厚,硕果累累。

泥河湾遗址群旧石器时代文化序列的完整性在中国乃至东亚地区是唯一的,170余万年近乎连续的古人类文化序列记载了东亚地区人类出现、演化的全过程,石器技术和文化传统的连续性很好地诠释了东亚地区现代人是本地区起源、连续演化的理论,在国内外地质、旧石器、古人类、古动物等研究领域具有广泛的影响力。泥河湾遗址群不仅是我国北方重要的旧石器时代古人类文化遗产,也是探索东亚地区人类出现、演化过程的经典地区,以及研究第四纪以来人类生存演化与环境演变关系的最重要地区。

2021年6月24—26日,“泥河湾发现百年暨河北省泥河湾研究中心揭牌”仪式及其后举办的“泥河湾历史回顾与未来发展研讨会”,国家文物局、各相关科研院所以及河北省文化和旅游厅、河北省文物局、张家口市政府等单位100余名领导、专家出席。领导、专家们充分肯定了100年来泥河湾科研工作所取得的重要成就,称赞泥河湾长期以来保持的开放、包容的科学态度是取得重要成就的基础,地质、年代、环境、古人类、旧石器等多学科充分融合、协同发展的科学思想是取得重要成就的保障,更是高度赞扬了100年来数代科学家在艰苦恶劣环境中的吃苦拼搏、忘我努力和持之以恒的科学探索精神,同时对泥河湾未来发展的前景充满期待。

在我国社会经济飞速发展的同时,文化遗产事业日益受到关注和重视。习近平总书记2020年在《求是》杂志上发表重要文章《建设中国特色中国风格中国气派的考古学,更好认识源远流长博大精深的中华文明》[42],强调要高度重视考古工作,要搞好历史文化遗产保护工作,我国考古事业迎来巨大的历史机遇。我们应抓住机遇,依托新建成的河北省泥河湾研究中心,以国家重点研发计划——以泥河湾盆地为重点的“华北早期人类演化与适应研究项目”为契机,加强与国内外相关科研院所的合作,以泥河湾盆地丰富的古人类、考古资源为基础,为完成下列目标与任务而努力奋斗:

1.通过遥感、航空摄影测绘等最新测绘技术,构建泥河湾盆地旧石器时代遗址的考古地理信息系统;

2.加强数字化技术在旧石器时代遗址田野考古中的应用,建立包含遗址地理、年代、古环境、化石体质特征、重要考古遗物等基础信息的数据库平台;

3.采用石器技术分析、动物考古学分析、多重定年方法、古环境定量分析等多种科研手段,构建该地区距今170万年至1万年间古人类的年代框架和生存演化序列,以及盆地内的哺乳动物演化框架和环境演化序列,为讨论人类的演化、扩散和适应研究提供材料;

4.结合华北其他区域古人类资源的整合分析和多学科研究,在华北地区现代人及其行为起源、演化与适应模式等方面的研究中取得创新性成果;

5.进一步挖掘泥河湾盆地旧石器时代考古与研究的潜力,发表一批有影响力的学术成果,提升我国旧石器时代考古学的国际话语权;

6.进一步加强对泥河湾的宣传,提高泥河湾旧石器时代遗产的知名度和影响力,提高社会的关注度和政府的重视程度,推进泥河湾遗址公园的建设进程,使泥河湾盆地内珍贵的人类文化遗产和科学资源释放出更大的社会价值和经济价值,为改善遗址所在地区的民生做出重要贡献。

[1]BARBOUR G B. Preliminary Observation in Kalgan Area[J]. Bulletin of the Geological Society of China,1924(2):153—168.

[2]谢飞,李珺,刘连强.泥河湾旧石器文化[M].石家庄:花山文艺出版社,2006:1.

[3]全国地层委员会.全国地层会议学术报告汇编:中国的新生界[C].北京:科学出版社,1963:26—27.

[4]杨景春.大同盆地东部地貌与第四纪地质[J].北京大学学报:自然科学版,1961(1):87—100.

[5]盖培,卫奇.虎头梁旧石器时代晚期遗址的发现[J].古脊椎动物与古人类,1977(4):287—300.

[6]成胜泉.泥河湾研究大事记[J].河北北方学院学报:社会科学版,2016(S1):31—64.

[7]谢飞.泥河湾旧石器时代考古的回顾与展望[J].河北师范大学学报:哲学社会科学版,2018(3):5—11.

[8]贾兰坡,王建.泥河湾期的地层才是最早人类的脚踏地[J].科学通报,1957(1):30—31.

[9]贾兰坡,卫奇.阳高许家窑旧石器时代文化遗址[J].考古学报,1976(2):97—114.

[10]贾兰坡,卫奇,李超荣.许家窑旧石器时代文化遗址1976年发掘报告[J].古脊椎动物与古人类,1979(4):277—293.

[11]马宁,裴树文,高星.许家窑遗址74093地点1977年出土石制品研究[J].人类学学报,2011(3):275—288.

[12]吴茂霖.许家窑遗址1977年出土的人类化石[J].古脊椎动物与古人类,1980(3):229—238.

[13]吴茂霖.许家窑人颞骨研究[J].人类学学报,1986(3):220—226.

[14]卫奇“.许家窑人”遗址志[M]//贾兰坡,陶正刚,等《.阳光下的山西》丛书之七:山西考古发掘记事.北京:中国文史出版社,1999:88—98.

[15]尤玉柱,湯英俊,李毅.泥河湾组旧石器的发现[J].中国第四纪研究,1980(1):1—13.

[16]山西博物院,河北省文物研究所.河北阳原板井子旧石器时代遗址1988年发掘报告[G]//河北省文物研究所.河北省考古文集:五.北京:科学出版社,2014:1—28.

[17]谢飞,凯西·石克,屠尼克,等.岑家湾遗址1986年出土石制品的拼合研究[J].文物季刊,1994(3):86—102.

[18]谢飞,朱日祥.泥河湾盆地马圈沟遗址研究之现状[J].文物春秋,2008(6):3—5.

[19]ZHU R X,HOFFMAN K A,POTTS R,et al. Earliest Presence of Humans in Northeast Asia[J]. Nature,2001(27):413—417.

[20]ZHU R X,POTTS R,XIE F,et al. New Evidence on the Earliest Human Presence at High Northern Latitudes in Northeast Asia[J]. Nature,2004(30):559—562.

[21]河北省文物研究所.河北重要考古发现(1949—2009)[M].北京:科学出版社,2009:10—13.

[22]王幼平.石器技术与早期人类的迁徙扩散[G]//北京大学考古文博学院,北京大学中国考古学研究中心.考古学研究:十一.北京:科学出版社,2020:1—12.

[23]魏光飚,ADRIAN M LISTER.马圈沟遗址古地磁测年结果在欧亚大陆猛犸象演化研究上的重要意义[J].古脊椎动物学报,2005(3):243—244.

[24]XING S,MARTINóN‐TORRES M,BERMúDEZ DE CASTRO J M,et al. Hominin Teeth from the Early Late Pleistocene Site of Xujiayao,Northern China[J]. American Journal of Physical Anthropology,2015(2):224—240.

[25]王晓敏,梅惠杰.于家沟遗址的动物考古学研究[M].北京:文物出版社,2019.

[26]王法岗.河北泥河湾马圈沟遗址鱼咀沟1号地点[G]//河南省文物考古研究院,河北省文物研究所,山东省文物考古研究院,等.黄淮七省考古新发现(2018).郑州:大象出版社,2020:33—38.

[27]DENG C L,XIE F,LIU C C,et al. Magnetochro‐nology of the Feiliang Paleolithic Site in the Nihewan Basin for Early Human Adeptability to High Northern Latitudes in East Asia[J]. GeophysI Research Letters,2007(34).

[28]WANG H Q,DENG C L,ZHU R X,et al. Magneto‐stratigraphic Dating of Donggutuo and Maliang Paleolithic Sites in the Nihewan Basin,North China[J]. Quaternary Re‐search,2005,65:1—11.

[29]王红强,邓成龙,朱日祥,等.泥河湾盆地岑家湾旧石器遗址的古地磁定年[J].中国科学:地球科学,2006(3):273—279.

[30]冯兴无,侯亚梅.泥河湾盆地霍家地发现的旧石器[J].人类学学报,1998(4):310—316.

[31]刘连强,王法岗,杨石霞,等.泥河湾盆地马梁遗址第10地点2016年出土石制品研究[J].人类学学报,2018(3):419—427.

[32]左天文,成洪江,刘平,等.泥河湾盆地后沟旧石器遗址的磁性地层学定年[J].中国科学:地球科学,2012(1):94—102.

[33]王法岗.河北阳原泥河湾盆地马梁—后沟中更新世旧石器时代遗址群[G]//河南省文物考古研究院,山东省文物考古研究院,安徽省文物考古研究所,等.黄淮七省考古新发现(2011—2017).郑州:大象出版社,2019:37—40.

[34]刘春茹,尹功明,高璐,等.泥河湾盆地东坡遗址ESR年代学初步研究[J].第四纪研究,2009(1):166—172.

[35]年小美,周力平,袁宝印.泥河湾陆相沉积物光释光年代学研究及其对古湖泊演化的指示意义[J].第四纪研究,2013(3):403—414.

[36]王法岗,李锋.“许家窑人”埋藏地层与生存时代探讨[J].人类学学报,2020(2):161—172.

[37]任进成,李锋,王晓敏,等.河北阳原县板井子旧石器时代遗址2015年发掘简报[J].考古,2018(11):3—14.

[38]Guo Y J,Li B,ZHANG J F,et al. New Ages for the Upper Palaeolithic Site of Xibaimaying in the Nihewan Basin,Northern China:Implications for Small-tool and Microblade Industries in North-east Asia during Marine Isotope Stages 2 and 3[J]. Journal of Quaternary Science,2017(4):540—552.

[39]NIAN X M,GAO X,XIE F,et al. Chronology of the Youfang Site and Its Implications for the Emergence of Microblade Technology in North China[J]. Quaternary International,2014(5):113—121.

[40]李罡,任雪巖,李珺.泥河湾盆地二道梁旧石器时代晚期遗址发掘报告[J].人类学学报,2016(4):509—521.

[41]王法岗.泥河湾盆地泥河湾层中发现的旧石器时代遗址[C]//中国考古学会.中国考古学会第十五次年会会议论文集:2012.北京:科学出版社,2013:1—11.

[42]习近平.建设中国特色中国风格中国气派的考古学,更好认识源远流长博大精深的中华文明[J].求是,2020(23).

〔责任编辑:成彩虹〕