如花在野:于瀛访谈

孟尧 于瀛

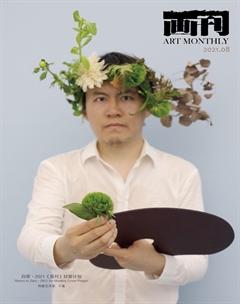

孟尧:我更愿意把《荣枯两事别录》这篇创作手记看作与这期封面创作平行的小小说,它和封面“里应外合”,协力展现了你对“2021《画刊》封面计划”主题“归零”的思考。你将关于这个思考的视觉与观念线索埋于头戴花冠、手持调色盘的封面肖像里,藏在《荣枯两事别录》的字里行间。寻找这些线索,最好能对你的创作有些基本了解,否则会错失不少可资玩味的关键信息。比如封面上花冠与色盘的历史渊源,手记中“北星”的宇宙坐标、冬季学院和集体主义的知识背景、雪球与公务员的命运分叉……我不能再多说了。

于瀛:在一切事關终局的词里,我最喜欢你用的这个——“归零”。“归零”意味着归尘归土,也是契机,不再纠结折腾抱怨,在核爆后的废土上无所羁绊地新生——失忆可以但失意不行——我羡慕这词带着的冷酷决绝举重若轻没心没肺。但我困在经历和错过、过往和未来、所得和所失之中,“归零”是我尚无法做到的境界。在5月接受你邀请后,我才渐渐反应过来自己面对这终极话题的力有不足。日常工作之余反复推演变更,一天闪过300个念头,非常纠结应拿一个怎样的方案给你。我也看了你发来的前几期艺术家资料,可能年长者更有足够的经验去谈论“归零”吧,梁绍基等老师谈论作品的方式真是让我深有感触,里面有种历经漫长岁月才炼得的力气和风格上的老练和松弛。

后来几个月,这主题始终萦绕心头,伴我经历各项工作得失、体味各种心境变换。心系南京郑州扬州深圳成都北京,在2021年看Tokyo 2020……本就处于方生方死之际的世界因为有了这个主题,变得愈发像一幕时空的幻术。于是在魔法的结界,有一刻是我真的变老了,变身为经验足够的、99岁的我。

我人生第一个可称为作品的东西,是我15岁在吴作人美校补习时所绘的自画像。当时同学间流行一种练习速写的秘密功法:在暖气充足的房间,以冰块作计时器,冰融而画终。后来,我在自己租的没暖气的小房间里,以体温化雪,画了好多手里捏着一颗雪球的自画像。这件事带给我后来创作中很深的心理铺垫和基础,绘画手势的留藏动隐,对我而言难以言喻又真实具体——一幅画,成形的时刻也意味着归零的时刻,两者甚至是互相成全的。进入绘画的秩序和空间,就意味着以绝处逢生之志来负担每一笔瞬息万千的生死。

这次命题创作,我回访了这种方式,用各类鲜花做花冠和插花,花期有长有短,像不同步的倒计时群,选每种花的枯萎时点。我体味它、附身它、换算它,以它的不同状态,来感知我人生的不同阶段,从40岁的我开始,画了6张。归零和预习,人生不过是一束花的蒙太奇。

孟尧:看到“北星”二字,我马上想到2019年7月《画刊》杂志刊登的你的《漫天孤星,祭无忘告:“北星之春展评”》;读到“校花”二字,我又立刻记起,在2020年6月《画刊》特稿“暂时离线”里,你那篇名为《你毁掉生活,我就毁掉虚构》的文章。原来我是先了解你的写作再关注你的艺术创作,进而发现你如何以“虚构”的手法在绘画、影像、装置之间“制造”当下与历史的复杂关联。像《未完成的村庄》《一场错过的斗争》《金陵冬季学院》这几件作品,我认为最有代表性。

于瀛:你的观察非常敏锐,实际上我在这篇手记里有意强调了我与《画刊》联结的“前后文”坐标关系。杂志对我而言,它独特的媒介性体现为一种书写历程中沉默的接力感。最近我在“应空间”做研究展览,使用了大量20世纪80、90年代的《江苏画刊》作参照。我从中觉察,如在较长时期中观察某位前辈作者的连续书写,是能够侦破其观念转换和境遇变化的,续写也更容易。比如《漫天孤星,祭无忘告:“北星之春展评”》(2019)就是对更早的《去碑营:平视和遭遇绘画的时刻》(2018)的续写。续写就是挖出引子埋下伏笔。实际这次不只文字,80岁那张自画像里也借用了《江苏画刊》的封面版式和字样。

我始终有在同一界面进行深入、变形、续写、变奏的热情,我认为不断累积的经验能调校自己在某种特定媒介里的感性方位。当然,放到过往作品脉络中,也如你所言,这个接力感也相当清晰。我读研究生时第一节课是“介绍自己”,我向师友们介绍了一个我编造的命运悲惨、身患重疾将死但积极向上的我。我运用虚构,倒不如说我会时常借用别人的经验(那些经验如此好用和贴切):《未完成的村庄》中借王式廓《血衣》这件作品的命运来映照当代的社会事件;《一场错过的斗争》中借历史上左翼美术手法,以互联网路径去参与不能抵达的全球社运现场;去年新作《建筑保卫建筑》中我化身为亲历战场的画家,以全息之身来观想战地。

如此说起来,我想到我特别喜欢的作家骆以军的《经验匮乏者的笔记》,整本书是他对前辈作家的学习笔记。他认为在当下这个大叙事终结、写法被穷尽、世俗生活看起来相当没意思的时刻,创作者所面对的困境是经验的不够用。他通过阅读和抄写来进行自我教育。话说回来,我不认为虚构是核心的手段,在人工智能、大数据推荐、NFT交易、社交网络脑控话题面前,基于叙事的虚拟有点小儿科。我始终处理的问题是现实的经验、真实而直接的感觉如何在匮乏的经验、借来的方法中胜出,否则虚构对我而言毫无意义。

孟尧:《一场错过的斗争》从一个关于呈现甜咸党争的想法,逐渐发展演化成一个特别丰富、精彩的艺术项目。仔细阅读其中的内容,会发现你熟练地运用着不同时代风格的社会主义宣传艺术样式(比如墨西哥壁画运动、延安木刻风格的海报),杜撰了一系列翔实、生动的历史档案,并将相关所有整合成一个拟真的“党同伐异”的斗争现场。更值得一提的是这个项目具有的开放度:不仅通过网络宣传将海报贴在了世界各地网友的社区,一座命名为“甜咸共和”的大厦也在陕西某地建设。我好奇之处有二:第一,《一场错过的斗争》里出现的各类历史风格的视觉素材,各类关于公共事件与社会运动的“档案”模型,是你在项目期间的即时研究所得,还是源自你日常阅读和关注领域的信息调取?第二,这个项目的发生、发展,是否经过严密的设计与规划?

于瀛:整个20世纪的艺术史,延安木刻、墨西哥壁画运动等左翼美术,长期以来都是我心中最好的艺术范例,这部分我一直关注并有所收藏。一种艺术技艺的失传或跌落,在很大程度上也是一种政治过程和历史眼光在现实中的失位。毫无疑问,我在《一场错过的斗争》这个项目的开展之初,对图穷匕见,对借用和复活这种技艺与观念带着很强烈的热情。

这个作品和如今的互联网生态依旧契合,可为镜鉴。但在这个项目创作的那个时点,作品是一个从无到有、不断生长的状态。起初只是几张宣传画,后来变成表演、变成参与性事件、变成电影和建筑,进入生活和商业,都是因为它遇到了种种机会。很多人以这个作品为由展开了自己的想象,别人的经验始终在协助和启迪着我为它添枝加叶。

孟尧:触发你创作《黑桥志异》和《改造》的原因是什么?这两件作品彼此之间是否有相关性?比如它们共享的“城乡接合部”气质。

于瀛:关于黑桥,我做了很多零零散散的小东西,集中在2012到2015年,那时工作室在黑桥,顺手为之,而后归类为这两个作品:一个偏向故事和档案,一个偏向景观和研究。实际上我最早的一件关于黑桥的作品,叫《我们是不是朋友》,是文化馆委任的创作,延续《一场错过的斗争》的那个主题,做了一个基于微信传播的问卷程序,用以鉴别我朋友圈里的朋友。黑桥艺术区创立之初,艺术家和艺术在这个北方村落几乎是哥斯拉般侵入、空降、莫名其妙。如今黑桥艺术区如烟消逝、再难重临,土地被覆盖成一个巨大的城市公园,更显得改朝换代、时空拼贴、恍若隔世。回看这些关于黑桥的作品,我觉得以“黑桥”这么难听的一个名字,这地方可能根本就是我胡编出来的。

孟堯:如果“类小说”的叙述方式是你创作里的一种个人特质,那么绘画就是另一条不可或缺的表达途径。在我看来,你的绘画通常是从整体性的创作里长出来的“局部”,它们更加主观,画里也夹杂着不少个人情感的“内心戏”,同时包含一些“拿来主义”的民间美学趣味和现实主义的审美倾向;偶尔,似乎笔下也流露出你对20世纪70—80年代中国社会生活的怀旧情绪。

于瀛:画画对我而言就像回家。我对绘画史非常沉迷,中外绘画偶像很多,运用他们的经验和能量,让我感觉自然而然,十分踏实。实际上,我也常借用“浪子回家”和“改造二流子”这类主题来画画。总而言之,画画依旧像是魔法,是非成败转头空,瞬生瞬死的感觉非常刺激,这是从雪球在手上融化那天就预告了的。

孟尧:你在“应空间”策划“去碑营”系列展览项目期间,曾在一次导览时说过这样一段话:“我做一个绘画性的展览,还是想把绘画从藏家之家的白墙式展厅拖入到一个社会氛围中。我觉得画家是能做大事的,因为我从延安的艺术、从墨西哥壁画运动里看到一个画家对社会、对文化可能产生的能量在哪里;如果只是一个消费型的画家,去填补中产阶级的墙壁,那他的政治性就没有了。”我觉得说得特别好。这段话不仅道出了你策划绘画展的原因,应该也反映了你对艺术与社会、政治之间是何种关系的一种思考。

于瀛:非常感谢你能那么仔细地翻看到那么多年前的导览,我现在依然抱持着这个信念和标尺。

孟尧:可以对《工位计划》和《拥抱》做个比较吗?感觉前者像一次“失败”的社会介入,后者如一场有关商业批判的“脱轨”之旅。

于瀛:《工位计划》所介入的公司,后来搬去深圳,项目就难以为继了,对工友的影响也难以量化评估;《拥抱》所假设的那种对于消费文化的老套批判,被现实参与者的深情所击败和教育,走向我未曾预设的方向。不同作品的确是会有着不同的身世命运前途,除被不同展览选弃,面对观众和自己有时会无能为力,有时也显得无所不能。好在它们带给我很多契机,无障碍地观察人和事,让我得以修复自己的见识,给我所需要的距离感。

孟尧:谈谈《金陵冬季学院》和《建筑保卫建筑》吧。在这两个不同的命题创作中,有哪些感悟值得分享?

于瀛:这两个委任创作,我非常得益于两位策展人的研究和观点。刘林给我看他写的《学院建筑》,文中把南艺美术馆的零空间视为学院的离群空间,《金陵冬季学院》里那种反叛的、地下的现代主义画家,是受他文章启发而想象出来的。胡昊策划《孤军与坦克》,花了非常多的时间在历史文献里。他细致而感性地面对文献,研究战争人物的梦、战时的天气、战争图像的传播变形。这些都给我进入创作非以常直接的角度和启迪。和策展人以委任创作的形式合作,对我而言是一个非常好的学习过程,他们带我看到了创作材料中那些我自身经验不能抵达、习惯性忽略但非常有意思的地方。

孟堯:去年创作的《隔离爱神》,与你经历的一段疫情期间的日常生活相关。那些围绕彩色芭比舞鞋的花束,如今继续在“封面计划”里变换造型登场,考虑到你多年花艺悟道的经历,不得不请你就花论艺做个总结了。于瀛:家父早逝,我会不会继承或遗传这个早逝的叙事,成为我的心底暗影。在我也成为父亲时,这个暗影很明显地加深了。所以活到99岁对我来说,实在是我的妄言。我后来在与父亲不再有交集的时间线里,做出了那些会让他期待落空的选择,实际也深描了他的失去。人的愿望停留的时间线比人的存在要长,我剪辑并清空了它,感到遗憾和伤心。

橡皮泥和花一样也是挺脆弱、不可久存的材料,但那是疫情之初我隔离家中半年所能得到的唯一一种材料。另外一方面,与世隔绝的半年,女儿每天跟着我唱卡拉OK度日,因为字幕就像点读机,除学会了不少歌,她还学会了2000个汉字。

瓶花其实是一种很纯粹的练习界面,和画画一样,意味着用最简洁的方式来处理手上的材料。现在我更倾慕“如花在野”,我永远无法对着一座花园说出“你终将枯萎”这样的话。花即吾身。

责任编辑:孟 尧