DR患者黄斑中心凹下脉络膜厚度与年龄及病程的相关性分析

李 翔,邓 颖,李新宇,廖林丽,彭清华

•KEYWORDS: type 2 diabetes; retinopathy; subfoveal choroid thickness

0引言

糖尿病(diabetes mellitus,DM)是一种以高血糖为特征,由多基因遗传和环境等因素引起机体胰岛素分泌缺陷或胰岛素作用障碍,进而糖、脂肪、蛋白质代谢紊乱的内分泌代谢性疾病[1]。据国际糖尿病联盟(international diabetes federation,IDF)发布的数据显示[2],2017年全球约有4.25亿成年人罹患糖尿病,预测未来的2045年时,糖尿病患者总数将上涨至6.29亿。统计数据还显示,至2017年底,我国国内共有约1.144亿人患有糖尿病(20~79岁),其中年龄在65岁以上的老年患者占3 410万,糖尿病总患病率约为10.9%,可见现今的中国己经成为了糖尿病患者数量最庞大的国家。而糖尿病视网膜病变(diabetic retinopathy,DR)是糖尿病患者常见且严重的微血管并发症之一[3]。

目前对糖尿病视网膜微血管病变的研究,主要集中在视网膜血管系统的研究,其次是对脉络膜血管系统的研究。视网膜血管系统营养内层细胞,脉络膜血管系统营养外层细胞,其中黄斑部供给则是完全依赖脉络膜血管系统[4]。脉络膜血管系统的损伤可能对视网膜组织造成严重损害,尤其是在黄斑区,黄斑中心凹脉络膜厚度的变化与糖尿病以及糖尿病微血管病变的进展息息相关。OCT的分辨率对视网膜结构进行非侵入性的可视化,是现代医学中最有力的活体诊断工具之一。新的频扫OCT技术可提供更快的扫描,其更长的波长允许更快和更深入的眼底结构的可视化,包括脉络膜的评估。本研究利用EDI-OCT分析测量DR患者黄斑中心凹下脉络膜厚度(subfoveal choroid thickness,SFCT),观察SFCT的变化,探讨SFCT与糖尿病以及糖尿病引起的视网膜病变的关系。

1对象和方法

1.1对象本研究纳入152例有效病例,均来源于2019-05/2020-09湖南中医药大学第一附属医院眼科、内分泌科住院部及门诊患者。同时选取同院体检中心健康体检者85例作为对照组。根据2型糖尿病(T2MD)患者眼底情况,分为两组:合并糖尿病视网膜病变患者为DR组,未合并糖尿病视网膜病变患者为NDR组;后续根据DR临床分期,其中DR组分为轻度NPDR、中度NPDR、重度NPDR和PDR。参照联合国世界卫生组织对年龄的分段分为18~44岁(青年组)、45~59岁(中年组)、60~75岁(老年组)3个年龄段。

1.1.1诊断标准2型糖尿病诊断标准依据中国糖尿病诊断标准[中国2型糖尿病防治指南(2017年版)][5]。DR的诊断标准以及分期标准根据2020年美国眼科学会发布的《糖尿病视网膜病变临床指南》[6]。

1.1.2纳入标准对照组:年龄18~75岁的湖南中医药大学第一附属医院健康体检者,无心脑血管、内分泌、呼吸系统等全身疾病;无青光眼、视网膜动脉阻塞、视网膜静脉阻塞等出现眼底改变的眼科疾患,以单眼为研究对象。2型糖尿病组:(1)符合西医诊断标准,且具有眼底专科检查结果(OCT、眼底照相)的2型糖尿病患者;(2)年龄18~75岁;(3)知情同意,志愿受试;(4)病例来源:湖南中医药大学第一附属医院内分泌科、眼科。以单眼为研究对象,即患者只要有1眼符合纳入标准,且此眼不属于排除标准情况,此眼即可入选。如果双眼均符合者,以眼底改变严重的那只眼为主要研究眼;如果双眼改变接近,即随机纳入1眼。

1.1.3排除标准(1)眼底专科检查不全者;(2)1型糖尿病患者,其他原因导致血糖升高者,妊娠哺乳期妇女或者是精神病患者;(3)合并其他眼部疾病患者(如青光眼、白内障、高度近视、视网膜脱离、视网膜中央静脉阻塞、玻璃体混浊等),眼底激光治疗后患者;(4)合并严重的心、肝、肾等原发性疾病以及高血压(收缩压≥160mmHg或舒张压≥100mmHg)等疾病患者。

1.1.4剔除标准(1)违反纳入标准及排除标准的病例;(2)纳入后采集的信息不全,无法进行统计分析评价的病例。

1.1.5仪器设备频域相干光断层扫描仪(SD-OCT),由受过眼科专科检查培训的眼科研究生完成。OCT检查采用EDI模式。由眼科副主任以上级别的医生对OCT结果进行辨别诊断。

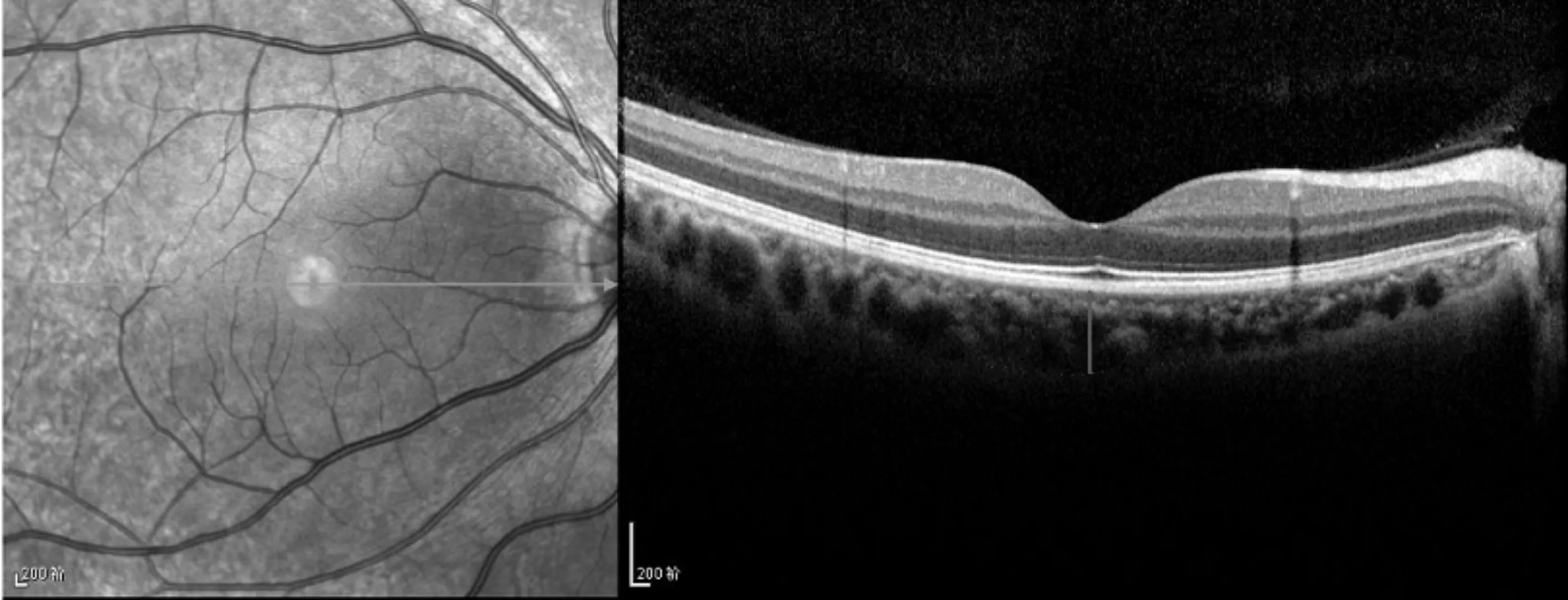

1.2方法脉络膜厚度测量:将原始的OCT图片导入Imaging Pro Plus中。脉络膜厚度为巩膜前表面到Bruch膜后界垂直距离,标记Bruch膜以及巩膜高反光线的轮廓,测量横向与纵向扫描获得的SFCT,SFCT为两者的平均值(图1)。整个测量均由同一人完成。

图1 Bruch膜后界到脉络膜巩膜交界面的垂直距离,标记为SFCT。

2结果

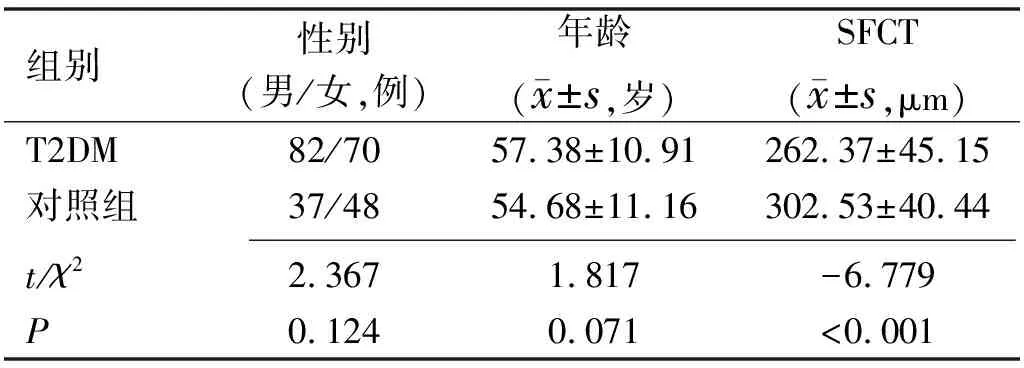

2.1T2DM组与对照组SFCT的比较T2DM组与对照组SFCT比较,差异有统计学意义(P<0.001),性别及年龄差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 T2DM组与对照组的SFCT比较

2.2两组不同性别的SFCT比较T2DM组、对照组不同性别的SFCT比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 两组不同性别的SFCT比较

2.3NDR和DR组与对照组的SFCT比较NDR组、DR组、对照组SFCT比较,差异有统计学意义(P<0.001)。NDR组与DR组SFCT比较,差异有统计学意义(P=0.012),对照组SFCT分别与NDR组、DR组比较,差异均有统计学意义(P<0.001),见表3。

表3 NDR组、DR组与对照组SFCT的比较

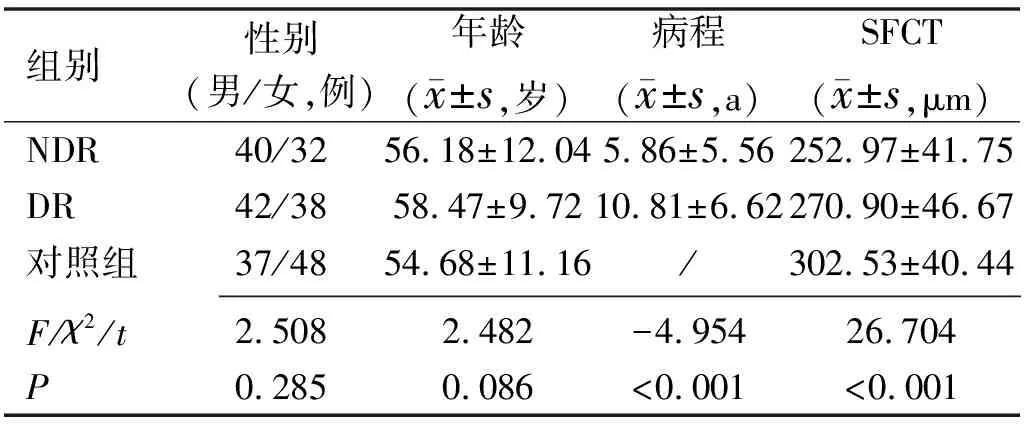

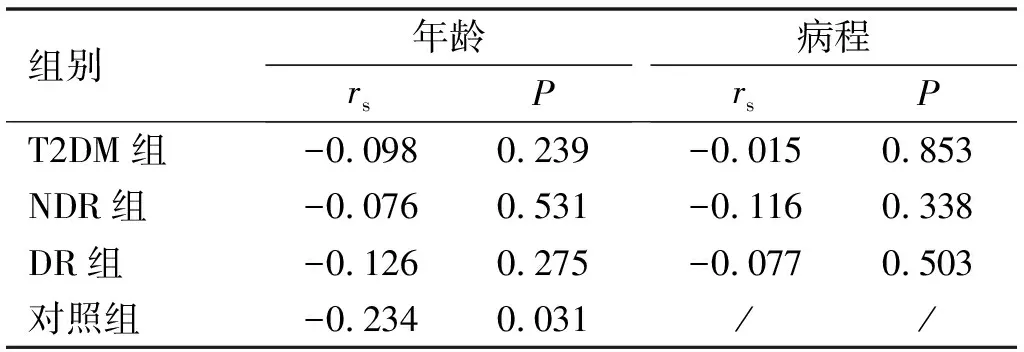

2.4SFCT与年龄及病程的相关性经Spearman相关性分析显示,对照组的SFCT与年龄呈负相关(rs=-0.234,P<0.05),其余各组的SFCT与年龄、病程无明显相关性(均P>0.05),见表4。

表4 不同组别SFCT与年龄、病程的相关性分析

2.5不同年龄阶段的SFCT比较对照组不同年龄阶段SFCT比较,差异有统计学意义(P<0.05),其中老年组分别与中年组、青年组比较,差异均具有统计学意义(P=0.025、0.005),见表5,图2。T2DM组不同年龄阶段SFCT比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

表5 两组不同年龄阶段SFCT比较

图2 两组不同年龄阶段的SFCT比较。

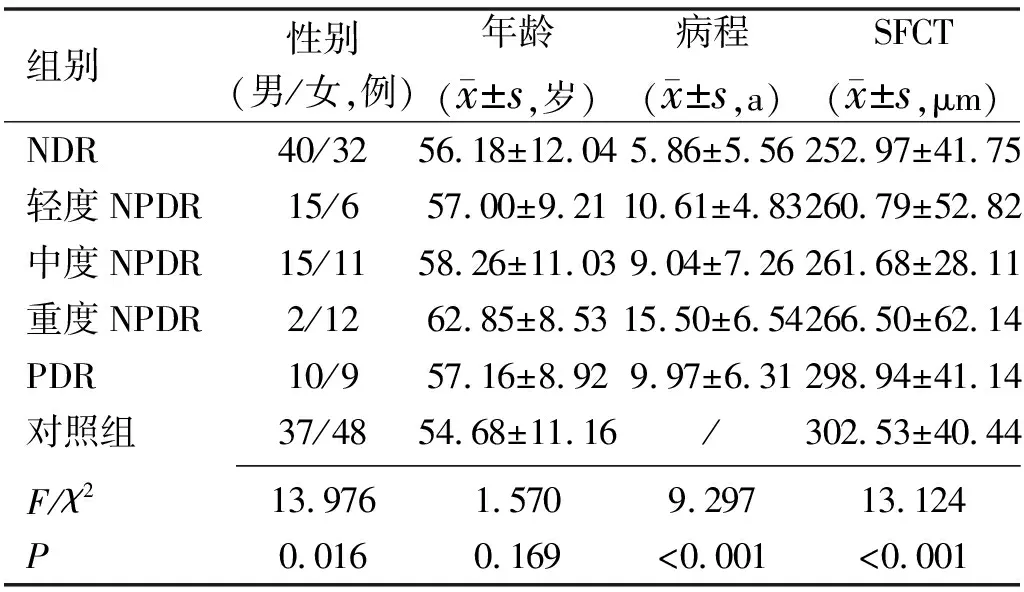

2.6DR不同分级之间与对照组的比较DR各级间的SFCT比较,差异有统计学意义(P<0.001)。经Games-Howell两两比较,NDR与轻度NPDR、中度NPDR、重度NPDR的SFCT比较,差异无统计学意义(P=0.988、0.849、0.975);NDR与PDR的SFCT比较,差异有统计学意义(P=0.003);轻度NPDR与中度NPDR、重度NPDR、PDR的SFCT比较,差异均无统计学意义(P=1.000、1.000、0.141);中度NPDR与PDR的SFCT比较,差异有统计学意义(P=0.026);重度NPDR与PDR的SFCT比较,差异无统计学意义(P=0.615);对照组与轻度NPDR、中度NPDR的SFCT比较,差异有统计学意义(P=0.025、<0.001);对照组与重度NPDR、PDR的SFCT比较,差异无统计学意义(P=0.419、0.999),见表6。

表6 不同分级DR的SFCT比较

3讨论

脉络膜由外向内依次由脉络膜上腔、大血管层、中血管层、毛细血管层、玻璃膜(Bruch膜)组成,位于视网膜与巩膜之间。脉络膜血管丰富,占眼球血液总量的90%左右,主要的功能是营养视网膜外层和玻璃体。由于脉络膜具有血液入口小,血流缓慢,毛细血管通透性高等特点,易受到自身免疫、感染、代谢、血源性、肿瘤等因素的影响而发生病变。随着SD-OCT技术的发展,脉络膜结构可以被直接观测,并具有无创性、重复性、成像直观精准等特点,促进了对脉络膜的相关研究[7]。已有相关研究表明脉络膜厚度的变化对一些疾病的诊治以及预后有重要价值[8-10],在糖尿病以及糖尿病视网膜病变中的关于脉络膜厚度的一些相关研究结果尚存在争议。故本研究主要应用SD-OCT测量糖尿病患者的SFCT,观察患者不同年龄、病程、病变时期SFCT的变化,旨在探索SFCT与糖尿病以及糖尿病引起的视网膜病变严重程度以及与年龄、病程的关系。

据有些研究报道[11],正常健康男性的脉络膜厚度较女性厚,但在本研究中SFCT与性别无明显相关性,这与Ruiz-Medrano等[12]所做的多中心临床研究的结果一致,即男性与女性在CT上没有发现差异。但正常人年龄与SFCT呈负相关,暗示随着年龄的变化,脉络膜可能会发生结构以及功能的改变,这在相关研究中也得到了证明[13-16]。我们发现在对照组中不同年龄阶段的SFCT也具有显著差异,老年组SFCT较青年组以及中年组变薄,但青年组与中年组之间无明显差异,以往研究也表明SFCT的变化与60岁以下年纪无关,60岁以上人群会随着年龄增长SFCT出现变薄的情况[17-18]。而在T2DM组中,SFCT与年龄无明显相关性,可能是由于疾病自身因素的影响导致SFCT发生偏差。

目前关于SFCT与DR以及糖尿病进展关系的一些研究结果尚未统一,甚至出现了截然相反的结果。一些研究显示随着病程延长以及DR严重程度的增加,SFCT变薄[19-21],而有些研究则显示随着病程延长以及DR严重程度增加SFCT增厚[22]。在本次研究中,我们发现糖尿病病程与SFCT之间未呈现明显的相关性,但糖尿病患者的眼底病变严重程度与SFCT有一定的相关性。

有研究表明糖尿病患者脉络膜上的毛细血管存在萎缩和闭塞[23],本次研究结果也发现糖尿病的SFCT较正常人变薄,并具有显著性差异,这与国内外某些研究结果相一致[24-26],这种情况就可能是在高血糖的环境下,脉络膜毛细血管出现缺氧、闭塞、萎缩,脉络膜血流量减少,从而出现脉络膜变薄的情况。据一些研究报道[27-28],DR患者的SFCT较NDR患者薄,这与本研究结果相反,我们的研究结果显示,DR组的脉络膜厚度较NDR组增厚。同时对DR进行分期发现,随着眼底病变程度的增加,SFCT的厚度也在随着增厚,这与Rewbury等[29]所得出研究结果相似,他们认为SFCT与DR的严重程度呈正相关。出现以上结果的原因,首先考虑在糖尿病患者中,由于脉络膜无自主调节功能[30],不能根据局部代谢因素自动调节血量,脉络膜血流变缓,出现血管收缩、缺氧,致使毛细血管萎缩丢失,从而在NDR期发生早期糖尿病脉络膜病变,SFCT变薄;其次是在DR期间,随着糖尿病患者眼底病变程度的增加,发生DR、脉络膜大血管壁、小血管以及毛细血管基底膜逐渐增厚[31],从而导致脉络膜增厚。

但我们发现SFCT在轻度NPDR、中度NPDR、重度NPDR之间增厚缓慢,在PDR中增厚明显。这可能是由于糖尿病患者在未明显发生视网膜病变的时候,出现了早期的脉络膜血管病变,使SFCT随着变薄,这也就能解释在轻度NPDR、中度NPDR、重度NPDR之间脉络膜为什么无显著增加的原因。而随着眼底病变严重程度增加,在PDR时期,脉络膜血管严重扩张,血流量增加[32-34],以及VEGF或者其他介导脉络膜血管舒张和脉络膜血流升高的细胞因子的增加,从而导致脉络膜迅速增厚。

综上所述,2型糖尿病的SFCT较正常人变薄,SFCT随着DR病变严重程度增加而增厚,提示了高血糖不仅引起了视网膜的病变,随着病程的进展也出现了脉络膜的一些病变,并且有可能脉络膜的病变发生在视网膜病变之前,可为临床早期发现和干预糖尿病以及DR提供一些参考指标。但根据当前研究显示,影响SFCT的因素尚未完全明了,本研究也尚未排除所有影响SFCT的因素;其次,关于测量SFCT缺乏自动校准的工具,人工手动测量带有主观性,且SD-OCT本身的局限性也可能使结果出现一些偏差。但随着OCT技术的发展以及其他检测工具的出现,可为检测者提供更清晰的脉络膜-巩膜界面,同时,一些自动测量、高成像速度和区域成像的三维重建技术的发展也可以使SFCT的测量更具重复性和可靠性,相信今后可以更好、更精准地评估SFCT与糖尿病及DR的关系。