马苏大麻哈鱼幼鱼消化系统形态学和组织学观察

李培伦,王继隆,唐富江,鲁万桥,刘伟

(中国水产科学研究院黑龙江水产研究所,黑龙江省冷水性鱼类种质资源及增养殖重点开放实验室,黑龙江 哈尔滨 150070)

鱼类摄取水体中的食物,经过消化系统一系列复杂的物理、化学活动,使食物变成简单易吸收的营养物质,促进鱼体的生长、发育和繁殖[1,2]。鱼类消化系统主要分为消化道和消化腺,消化道包含口咽腔、食道、胃、肠道等,而消化腺则由胃腺、肠腺、肝脏等器官组成,各个组成部分的形态特征直接关系到鱼类摄取食物的种类及大小。目前,已研究了大鳞大麻哈鱼Oncorhynchus tshawytscha[3]、鲢Hypophthalmichthys molitrix[4]、哲罗鲑Hucho taimen[5]和西昌华吸鳅Sinogastromyzon sichangensis[6]等各种鱼类的消化系统形态学和组织学。了解不同鱼类消化系统的外部形态及各组织器官的微生理结构特征,已成为探索鱼类消化生理机制的重要方法之一。

马苏大麻哈鱼Oncorhynchus masou 俗称齐孟鱼、孟苏大麻哈鱼、樱鳟等,主要分布于亚洲沿岸,包含朝鲜、韩国、日本及俄罗斯远东地区的勘察加半岛一带,中国境内仅分布于图们江和绥芬河水域[7,8]。马苏大麻哈鱼在淡水生活期间分化为入海生活的降海型和终生生活在淡水河流中的陆封型[9,10]。20 世纪70 年代以后,中国境内马苏大麻哈鱼的年捕捞量由几十万尾急剧下降至200~300 尾,为维持其种群延续,陆续在其原始栖息水域开展了增殖放流活动[8]。目前有关马苏大麻哈鱼的研究主要集中在种群分布[11]、幼鱼生长特征[12]、年龄结构[13]、肌肉营养成分[14]等方面,而有关该鱼消化系统组织形态学的研究未见报道。本文系统研究了马苏大麻哈鱼幼鱼消化系统的形态和组织结构,以丰富该鱼消化系统生理学内容,为该鱼的人工养殖及饲料开发提供了参考。

1 材料和方法

1.1 材料

试验用马苏大麻哈鱼来自中国水产科学研究院黑龙江水产研究所养殖车间,挑选生长状况良好,叉长为(9.70±0.53)cm,体质量为(11.30±0.86)g 的6 尾个体。采样前试验用马苏大麻哈鱼停食24 h,用MS-222 麻醉,解剖取出消化道及肝脏,拍照后,分别置于Bouin's 液中固定24 h 后,将各部分组织分开,再固定24 h,最终保存于75%酒精中。此外,还测量了马苏大麻哈鱼形态学指标,将鱼上颌、下颌分开,用数码相机拍照并保存。

1.2 方法

马苏大麻哈鱼消化道及肝脏组织经过80%~100%梯度酒精脱水,二甲苯透明,常规石蜡包埋后用SLEE 切片机切片,厚度为6 μm,经苏木精-伊红(HE)染色,中性树胶封片保存。用Carl Zeiss 光学显微镜观察,SZSS 2000 系统拍照测量。

2 结果与分析

2.1 消化系统形态学特征

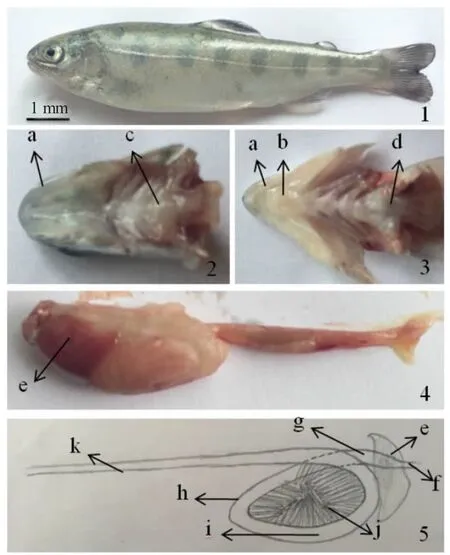

马苏大麻哈鱼幼鱼口裂较大(图1-1),口咽腔较宽阔,上颌较宽,下颌较窄,闭口时上颌可将下颌部分包裹(图1-2、1-3)。鱼体较小,上下颌未出现明显的齿,舌位于下颌,接近唇部,舌短而尖,呈三角状。咽部和上下颌部分均具有明显的白色凸起,为咽骨齿(图1-2、1-3)。口咽腔之后为短而粗的食道。肝脏覆盖于部分食道及胃的贲门部,不分叶,外部圆润平滑,呈淡红褐色。胃呈现明显的“V”型,胃体部与幽门部内侧布满密集的幽门盲囊;幽门盲囊为圆柱状,长而细。幽门部后为肠道,肠道细长,肠前端少部分含有幽门盲囊,后端较长无幽门盲囊(图1-4、1-5)。

图1 马苏大麻哈鱼幼鱼消化系统形态学观察Fig.1 Morphology of the digestive system in juvenile masu salmon Oncorhynchus masou

2.2 消化系统组织学观察

2.2.1 食道

马苏大麻哈鱼食道连接口咽腔和胃部,较短且粗厚。组织学观察显示,食道由黏膜层、黏膜下层、肌肉层及浆膜层4 部分组成,内部具有6~9 个连续的黏膜褶皱凸起,每个褶皱凸起具有若干分支(图2-1)。浆膜层在食道最外侧,较薄,主要由结缔组织和间皮细胞构成,厚度约为(13.20±3.30)μm。食道组织中肌肉层发达、较厚,约(480.32±117.19)μm,为横纹肌,内外部环肌分布均匀且连续,无断裂层(图2-2)。黏膜下层主要由结缔组织构成,较疏松,与肌肉层之间界限明显,厚薄不均一,黏膜褶皱凸起部位较厚,其余部分较均一。黏膜下层厚度约为(212.62±67.79)μm(图2-2)。黏膜层由多层细胞构成,黏膜褶皱较长,有分支,黏膜层外侧具有排列紧密的单层柱状上皮细胞,较粗,细胞核位于基底,染色较深,细胞质为空泡状,在单层柱状上皮细胞间有少量的杯状细胞(图2-3)。黏膜层厚度约为(313.18±40.90)μm。

2.2.2 胃

马苏大麻哈鱼的胃明显比食道膨胀变粗,主要由贲门部、胃体部、幽门部及幽门盲囊4 部分组成。整个胃部组织由内向外由黏膜层、黏膜下层、肌肉层和浆膜层组成。胃组织中黏膜层向胃腔内部伸出密集的黏膜褶皱。组织学结果显示,贲门部黏膜层黏膜褶皱分支较少,呈柱状,排列较整齐,厚薄均一(图2-4、2-5、2-6);胃体部上黏膜褶皱凸起较大,分支较多,弯曲呈树枝状(图2-7、2-8);幽门部黏膜褶皱凸起呈柱状,排列较疏松(图2-9、2-10)。幽门盲囊独立于胃组织外部,呈圆柱棒状,内部有7~11 个黏膜褶皱凸起,排列较疏松,与幽门部相似(图2-11、2-12)。胃组织黏膜层外部整齐而紧密地排列着柱状上皮细胞,柱状上皮细胞的细胞核染色较深,位于细胞底部,其中贲门部和胃体部黏膜层柱状上皮细胞间有少量杯状细胞。贲门部黏膜层较薄,厚约(55.5±6.86)μm,而胃体部、幽门部和幽门盲囊黏膜层较厚,分别为(145.32±17.34)μm、(160.14±46.64)μm 和(133.43±41.46)μm。黏膜下层直接与黏膜层相连,主要是较薄且排列疏松的结缔组织,其中贲门部厚度约(49.56±11.23)μm、胃体部厚度约(32.07±3.83)μm、幽门部厚度约(19.94±6.50)μm、幽门盲囊厚度约(10.79±2.46)μm。贲门部、幽门部及幽门盲囊部肌肉层排列较疏松,均为横纹肌,其厚度分别为(139.39±13.64)μm、(24.36±4.90)μm 和(3.07±0.51)μm。胃贲门部、胃体部、幽门部及幽门盲囊的浆膜层较薄,分别为(5.11±1.11)μm、(4.31±0.51)μm、(3.17±1.32)μm 和(1.03±0.75)μm。

2.2.3 肠道

马苏大麻哈鱼的肠道平直、较细、无弯曲;在靠近胃幽门部的部位,肠道上面有幽门盲囊(图2-13),后端表面平整光滑且无幽门盲囊(图2-15)。肠道同食道、胃等组织结构相似,均由黏膜层、黏膜下层、肌肉层和浆膜层等部分组成。肠道前端、后端的浆膜层和肌肉层较薄,分别厚约(3.55±0.35)μm和(12.97±1.39)μm。肠道肌肉层为横纹肌,前端[约(42.71±12.33)μm]比后端厚[约(15.61±2.66)μm]。黏膜层褶皱向内凸呈圆柱状,排列较疏松,黏膜层上皮由排列紧密的柱状上皮细胞构成,其上分布着大量杯状细胞(图2-14、2-16),肠道前端黏膜层厚约(244.31±39.45)μm,后端约(141.11±20.27)μm。

2.2.4 肝脏

由图2-17 可知,马苏大麻哈鱼肝脏组织结构清晰,结缔组织较少,肝小叶的界限不明显。肝细胞体积较大,呈圆形或椭圆形,细胞核较大,呈圆球,染色较深,位于肝细胞中央,部分肝细胞出现双核现象。肝细胞多排成单列或双列,以中央静脉为中心向四周呈放射状排列形成一个个肝板结构,肝板之间缝隙为肝血窦。肝组织门管区明显,小叶间胆管结构较清晰,呈规则的圆形,胆管内部由单层的近立方形细胞构成,管径较小(图2-17)。肝组织中血管结构明显,呈圆形或长椭圆形,内含少量的红细胞(图2-18)。

图2 马苏大麻哈鱼幼鱼消化系统组织学观察Fig.2 Histology of the digestive system in juvenile masu salmon O.masou

3 讨论

3.1 消化系统形态与摄食习性的关系

依所食的食物类型,鱼类的摄食习性一般可分为肉食性、草食性、杂食性等。在长期进化过程中,不同摄食习性的鱼类形成其独特的消化系统,相同摄食习性的不同物种的消化系统亦有差异[2]。整体来讲,不同摄食习性鱼类的消化系统组成虽存在差异,但均能满足该物种的正常摄食生长[16]。马苏大麻哈鱼为典型肉食性鱼类,口裂大,幼鱼具有明显的咽骨齿,而成鱼具有发达的舌齿和颌齿,适合摄食各类饵料生物,如鱼类、水生昆虫、底栖动物、甲壳类和鱼卵等[8,15]。食道短粗,食物在此停留时间较短,发达的肌肉层使其具备较强的伸缩性,利于食物的吞咽。胃呈“V”型,容量较大,明显地区分为贲门部、胃体部和幽门部,这与条石鲷Oplegnathus fasciatus[17]、太门哲罗鲑Hucho taimen[18]、秦岭细鳞鲑Brachymystax lenok tsinlingensis[19]等肉食性鱼类相似。一般肉食性鱼类具有独特的幽门盲囊[20],而马苏大麻哈鱼胃的幽门部延伸出较多细长的幽门盲囊,能够增加鱼类对食物的消化面积,更好地吸收营养物质。马苏大麻哈鱼肠道细长无盘区,这些特点均符合肉食性鱼类消化系统的结构特征,而与一般的草食性、杂食性鱼类不同[21]。

3.2 消化系统组织特征

一般来讲,鱼类消化道各组织结构组成相似,由内至外,依次可分为黏膜层、黏膜下层、肌肉层和浆膜层[2]。马苏大麻哈鱼幼鱼食道肌肉层较厚,具有较高的黏膜褶皱,分支较多,黏膜上皮密集排列着单层柱状细胞,这些细胞间分布着杯状细胞。该类杯状细胞可分泌黏液,润滑食物,利于食物顺利通过食道进入胃部[22]。马苏大麻哈鱼胃呈“V”型,与虹鳟Oncorhynchus mykiss[23]、太门哲罗鲑[18]类似,其贲门部与食道相连,黏膜褶皱排列紧密,其上密集排列着单层柱状细胞,杯状细胞较少,可有效伸缩增大胃组织面积,推测贲门部主要作用为食物存储及预消化。胃体部具有大量黏膜褶皱,褶皱分支较多,其上具有大量的杯状细胞。杯状细胞具有分泌润滑液、吸收转运大分子、辅酶因子、抵御外来致病因子等作用[24,25]。胃体部具有较多的幽门盲囊且肌肉层发达,其厚度明显高于贲门部和幽门部,该部位能够有效增强胃部蠕动。杯状细胞可分泌大量的黏液,防止食物机械损伤胃上皮,有利于食物消化吸收[18]。幽门部较薄,肌肉层不发达,黏膜褶皱排列较疏松,其上延伸出密集的幽门盲囊。幽门盲囊为长圆柱状,中空,内部具有排列松散的约7~11 个黏膜褶皱。细小的食物糜流经幽门部时,进入幽门盲囊中,进一步扩大了胃部与食物的接触面积,提高吸收营养的效率[20]。马苏大麻哈鱼的肠道平直、较细,连接幽门部的肠道表层具有少量的幽门盲囊,而后端无幽门盲囊,故将肠道分为前端和后端,相对来讲,前、后端肠道浆膜层、肌肉层和黏膜下层均较薄,而黏膜上层较厚,从肠道前端至后端,黏膜上层逐渐变薄。本研究结果推断,马苏大麻哈鱼肠道前端主要作用为运输未消化完全的食物,兼具吸收少量营养物质的功能,而后端肠道中杯状细胞较多,可分泌出黏液,有助于粪便的顺利排出。

肝脏为最大的消化腺,在鱼类代谢过程中具有重要的作用。马苏大麻哈鱼幼鱼的肝脏组织结构清晰,但肝实质中结缔组织较少,肝小叶之间的界限不明显,肝板以中央静脉为中心向四周呈放射状排列,肝板之间缝隙为肝血窦。这与秦岭细鳞鲑[19],鳜Siniperca chuatsi[26]等大多数鱼类肝组织微结构相似。马苏大麻哈鱼肝脏内部具有较多的中央静脉和胆管,与翘嘴红鲌Erythroculter ilishaeformis、黄尾密鲴Xenocypris davidi 等[27]相似。

整体来讲,马苏大麻哈鱼幼鱼消化系统的组织学特征与其消化功能相适应,与食性具有密切的相关性:口咽腔可咬破或磨碎食物外层,迅速通过食道,储存在胃的贲门部,胃体部、幽门部及幽门盲囊则对食物进行彻底的消化吸收,肠道前端亦可发挥部分消化吸收功能,而肠道后端则保障粪便的顺利排出。