全身与局部亚低温治疗新生儿脑损伤的疗效

魏红霞,赵考锋

(菏泽市牡丹区中心医院,山东 菏泽274000)

新生儿窒息(asphyxia of newborn)是临床上常见的一种急危重症,是指由于产前、产时或产后的各种病因使胎儿缺氧或娩出后未能建立规律呼吸而导致的低氧血症和混合性酸中毒及全身多脏器损伤。是导致新生儿死亡和儿童伤残的主要原因。研究证明,大约有5%的新生儿会出现窒息的情况,死亡率为2.3%~12.6%,长时间或严重缺氧,即使患儿存活,也会产生不同程度的神经系统后遗症[1]。当前亚低温治疗是首选方法,但由于亚低温治疗临床尚处于初级阶段,关于全身和局部亚低温治疗的研究较少。本研究选择我院收治的100例窒息所致缺氧缺血性脑损伤的新生儿为研究对象,比较全身与局部亚低温治疗新生儿窒息所致缺氧缺血性脑损伤的临床疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2020年1月—2021年1月收治的窒息所致缺氧缺血性脑损伤的新生儿100例,分为对照组与观察组,每组50例。对照组男27例,女23例;胎龄36~41周,平均(38.24±0.78)周;体重2500~3350 g,平均(2972.17±5.28)g。观察组男30例,女20例;胎龄38~42周,平均(39.24±0.29)周;体重2578~3379 g,平均(2935.13±5.02)g。两组一般资料比较,P>0.05,差异无统计学意义。本研究经医院伦理委员会批准。

纳入标准:出生时间<12 h;无亚低温治疗禁忌症;5 min Apgar评分<5分;患儿监护人知情同意。排除标准:胎儿伴有先天性出血障碍;其他影响研究效果的疾病;孕妇近期内服用过药物。

1.2 方法对照组开展局部亚低温治疗,采用YJM608-04C型医用降温仪,螺旋管包绕患儿头部,循环水流动冷却,鼻咽-直肠间的温差控制在1.5℃以内。观察组予以全身亚低温治疗,患儿用毛巾包裹后放在变温毯上,启动控温仪降温,把鼻咽部探头置入患儿鼻咽部进行动态测定,鼻咽-直肠温度介于34℃左右。亚低温治疗72 h后结束,并再次检测体温,复温温度要控制在0.5℃以内,时间要在5 h以上。

1.3 观察指标 比较两组患儿的不良反应发生率、住院天数、神经测定评分、自主吮奶时间、心率、收缩压及呼吸频率等情况,其中不良反应为心律失常、电解质紊乱、体温下降、水肿、寒战等;转归情况主要由住院天数、新生儿神经行为测定评分进行评定。

1.4 统计学处理 应用SPSS20.00统计学软件处理,计数资料以n(%)表示,采用χ2检验;计量资料以表示,采用t检验;以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

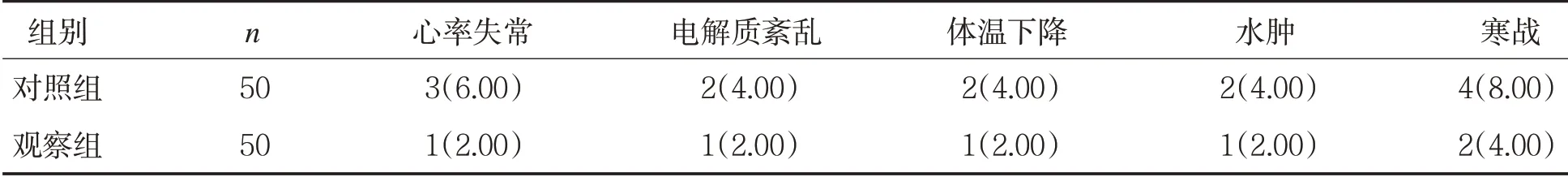

2.1 两组患儿不良反应发生率比较 见表1。

表1 两组患儿不良反应发生率[n(%)]

2.2 两组患儿转归情况比较 见表2。

表2 两组患儿转归情况比较(±s)

表2 两组患儿转归情况比较(±s)

组别 n 住院天数(d) 自主吮奶时间(d) 新生儿神经行为测定评分(分)对照组 50 16.02±1.01 6.03±0.92 32.37±1.21观察组 50 14.75±1.08 4.81±0.84 39.84±1.25

2.3 两组患儿心率、呼吸频率及收缩压比较 见表3。

表3 两组患儿心率、呼吸频率及收缩压比较(±s)

表3 两组患儿心率、呼吸频率及收缩压比较(±s)

组别 n 心率(次/min) 呼吸频率(次/min) 收缩压(mmHg)对照组 治疗前 50 131.40±1.40 39.40±1.30 56.00±1.00治疗后 123.00±1.30 38.40±1.60 59.10±1.10观察组 治疗前 50 131.20±1.10 39.60±1.10 56.02±1.11治疗后 123.50±1.70 38.00±1.50 59.30±1.12

3 讨论

缺氧缺血性脑损伤(hypoxic ischemic brain injury)是指围产期缺氧引起的颅脑损伤。是一种新生儿窒息的并发症[1-2]。围产期缺氧可以是部分性或完全性缺氧,长期处于缺氧状态,会引起完全性缺氧,对各组织器官特别是中枢神经系统产生不可逆性损伤,中枢神经系统缺氧有特征性的神经病理和病理生理改变[3]。存活者中可能25%~30%留有某种类型远期神经发育后遗症,如智力低下、脑瘫、惊厥、认知缺陷等。脑缺氧的耐受时间只有5 min,若超出这一时间,则会严重影响其临床治疗效果,所以在患者发病早期采取措施降低脑细胞耗氧量,对保护脑细胞,减轻脑损伤至关重要。亚低温治疗即出生后早期采用冬眠药物联合物理降温,对机体进行局部或整体降温,让患儿处于低温休眠状态,减少细胞代谢,从而降低耗氧量,帮助缺氧窒息新生儿减少重要脏器特别是脑组织的损伤程度,以此来改善预后。在一定程度上改善了新生儿缺氧性脑损伤治疗效果,最大限度降低并发症发生率[4-5]。

亚低温治疗包括局部亚低温治疗(local hypothermia)和全身亚低温治疗(systemic hypothermia)两种。亚低温对脑组织的保护机制如下:(1)降低脑氧代谢率。脑部温度每下降1℃,脑代谢率减少5%,亚低温能降低脑细胞的耗能与无氧酵解,抑制脑细胞ATP消耗和乳酸积聚。亚低温治疗能有效提高多糖酵解的速度,提高ATP合成,有助于神经细胞功能的恢复[6]。(2)对兴奋性氨基酸、内源性毒性产物及自由基的释放有遏制作用。(3)进一步延缓细胞因子(内皮素-1、白三烯)的产生。(4)保护血脑屏障,减少脑血管源性脑水肿,降低Ca2+内流。(5)亚低温对NO合酶CNOS有抑制作用,NO主要是在脑组织中的NOS的脑细胞生成的,HI模型脑组织NO浓度升高是因为能量代谢而诱发的严重障碍,导致离子泵功能障碍,通过遏制NO的产生,能有效降低NO介入造成的脑细胞损伤[7]。

全身低温干预可能会损伤部分器官系统,因此低温治疗有一定副作用。研究表明,在体温下降时,可能会产生如血流粘滞性增加、组织耗氧量降低、心率过快、代谢酸性中毒、血小板功能异常等情况,但这些潜在影响与低温持续时间有关,而低温治疗新生儿脑损伤中产生的一些病理性改变,是疾病本身所造成的而并不是低温的影响[8]。因为身体核心温度的下降速度很难预测,实施亚低温治疗的医护人员对生命支持监护、降温帽或降温毯的正确使用要训练有素,要对患儿的体温进行严密监测。在直肠温度小于35.5℃时,要调低温度下降的速度,并由专人负责,避免体温过低。新生儿使用止惊药、窒息缺氧等,影响了热量生成,且药物代谢速度下降,导致核心温度下降。因此,在体温下降时,要注意药物的使用量。

研究结果表明,与对照组相比,观察组患儿的不良反应发生率较低,自主吮奶时间和住院天数等略短于对照组,治疗后心率、呼吸频率及收缩压等指标略优于对照组,但两组比较P>0.05,差异无统计学意义;而新生儿神经行为测定评分比较高,与对照组相比差异有统计学意义(P<0.05)。这可能是全身亚低温治疗能改善患儿全身氧化应激状态,进一步保护新生儿的脑组织,所以效果要优于局部亚低温治疗。

综上所述,在新生儿窒息所致缺氧缺血性损伤的临床治疗中,与局部亚低温治疗相比,全身亚低温治疗的安全性较高,患儿预后更好。由于患儿缺氧缺血开始时间、严重程度目前尚不能准确监测,每个缺氧缺血性脑损伤患儿干预时间窗如何个体化,远期疗效及安全性等问题,还需要进一步深入研究。