高昌回鹘女供养人“对襟长袍”结构和闭合方式分析

连 彤,吕 钊

西安工程大学,陕西 西安 710048

丝绸之路沿线的民族服饰文化是一颗珍贵的遗珠,服饰在其发展过程中潜移默化地受到环境、地域及其周边民族的影响,纵览丝路服饰文化发展史,回鹘服饰的绚丽多姿也彰显出回鹘文化的独特魅力,关于回鹘服饰出土的实物资料极少,因此对回鹘服饰的研究和探索也为研究回鹘民族服饰文化起到了补充与完善的作用。

1 “对襟长袍”结构分析

在《旧唐书·回纥传》中提到“通裾大襦”的原文是“解前所服而披可敦服,通裾大襦,皆茜色,金饰冠如角前指”[1]。显然,《旧唐书·回纥传》提供了生动的人物穿着特征。

1.1 服装形式特点

根据图像观察法和文献查阅法进行服饰推断,回鹘女供养人身着茜色通裾大襦,领口呈现“V”形领,可以看见里面的红色小方格圆领内衣。领口周围有卷草纹图案,长袍的袖子上臂中间部分、服饰膝盖部分和门襟处画着白色连珠纹样或是无装饰宽带,是绲边还是嵌条,是否镶嵌珍珠等饰物不能辨别。他们的两手持折枝花将手插在袖内或露出,长袍一直到脚下遮盖住脚,如图1所示。

图1 柏孜克里克第20窟

(1)翻领、贴片。对柏孜克里克窟身着此类服饰的供养像进行图像对比,其服饰应当是高昌回鹘时期贵族女性服饰中最为典型的服装结构—对襟结构。沈雁[2]在《敦煌壁画中回鹘服饰研究》一文中提到柏孜克里克石窟中的女供养人领子外边缘呈波浪形。这从理论而言有两种可能,一种是翻领,一种是拼镶而成,但这类服饰款式从形制上看更多是翻领,贾应逸等[3]的《印度到中国新疆的佛教艺术》中研究柏孜克里克石窟中第20窟两身公主像时,认为大襦的领呈“V”字形,露出里面的红色小方格圆领内衣。领口周围用红色丝线绣出一圈宽的卷草纹图案,往往被人们认为是翻领。”这个观点在别的著作里没有出现过。

因此,研究者对此类服饰存在不同看法,一种是翻领;另一种认为其部分为“V”形贴片,应为套头式。现代维吾尔族服饰,领部多为刺绣或以拼贴做装饰,极少有翻领式样。但从同一时期敦煌新疆两地壁画中其他少数民族的服饰看,翻领的可能性较大。在观察库木吐喇窟群区第79窟主室坛基正面回鹘供养人壁画时,如图2(a)所示,可以看到壁画中人物领口和肩部后面衣身,画师画出了分开裁剪的结构,衣领款式结构和服饰结构明显,其领子应是单独连接的,此处研究表明翻领概率更大,手绘出线稿如图2(b)所示。

图2 库木吐喇窟第79窟回鹘供养像及手绘图

(2)对襟、套头。我国最早发现商代的玉雕人身穿对襟服饰,证明了对襟服饰的存在,此服饰为对襟还是套头,学者有着不同的说法。一是冯·佳班研究认为此服饰镶了一个有红色螺旋纹绣花的衣领,这种衣服有一条中缝。包铭新等[4]所著的《中国北方古代少数民族服饰研究 回鹘卷》中比较倾向此袍为对襟,理由一:沙洲回鹘时期的女供养人都身着此类服装,与甘州回鹘时期的贵族女子服饰类似,戴桃型冠,穿长袍,袍的领袖都有装饰,既然甘州回鹘的长袍是前开襟,那沙洲回鹘的长袍是前开襟的可能性比较大。理由二:在前文所列举的相关图像中有相当一部分人物被特意强调了长袍的前中心线,这有可能是为了表示长袍的前开襟。

在库木吐喇第85窟清理出鬼子母壁画一幅,图像刻画的鬼母怀中抱一婴儿正在喂乳,领部敞开,这说明此类服饰为对襟结构的可能性更大。根据上述探究,此类服饰应为翻领对襟长袍。

1.2 服装结构图

通过对图片进行研究,并在实验中制作三维比例,绘制出翻领长袍款式图、裁剪图等。对北方少数民族服装形制查阅,为了在裁剪上能够最大化地利用面料,维吾尔族袍服上经常有多处拼接,例如大部分服装都会在袖腋下加缝一块三角形的面料,袖口为窄袖,如图3、图4所示。

图3 长袍款式图(手绘)

图4 长袍裁片图(手绘)

图3、图4中,袍上既无纽扣,亦无系带,更无腰带系结。袍的闭合系统是什么呢?笔者将从新疆地区存在回鹘女供养人的回鹘窟入手,分析最早出现对襟服饰的供养人壁画,探索当时存在的闭合方式,以最早开凿的柏孜克里克窟和库木吐喇窟为代表进行分析。

2 对襟长袍年代分析

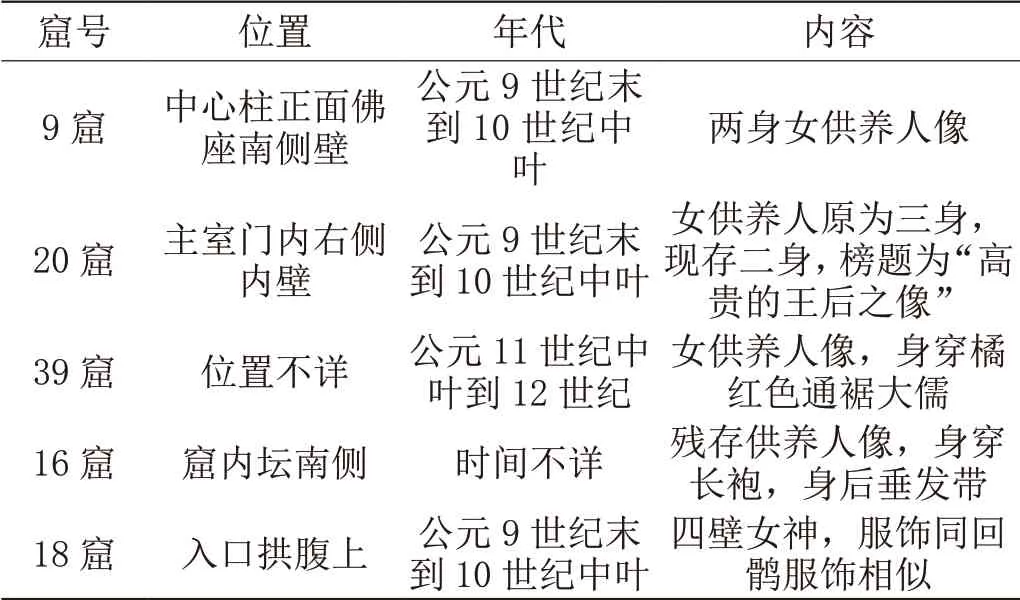

根据相关研究考证将对襟长袍的分析年代分成5个时期:回鹘王国以前、公元9世纪末和10世纪中叶、公元10世纪中叶回鹘王国兴盛时期、公元11世纪中叶到12世纪、公元13世纪。第18窟隧道、部分甬道和新疆石窟编号20窟统计回鹘王国以前的壁画,如表1所示。第20窟应属于高昌回鹘王国早期洞窟,王后穿茜色通裾大儒,与新、旧《唐书》中记载相符,故第二期当是回鹘王国早期,大约9世纪末到10世纪中叶的作品,此时高昌回鹘王后服饰还保持着漠北时期回鹘可敦的服饰。

表1 柏孜克里克回鹘女供养人对襟服饰部分遗存

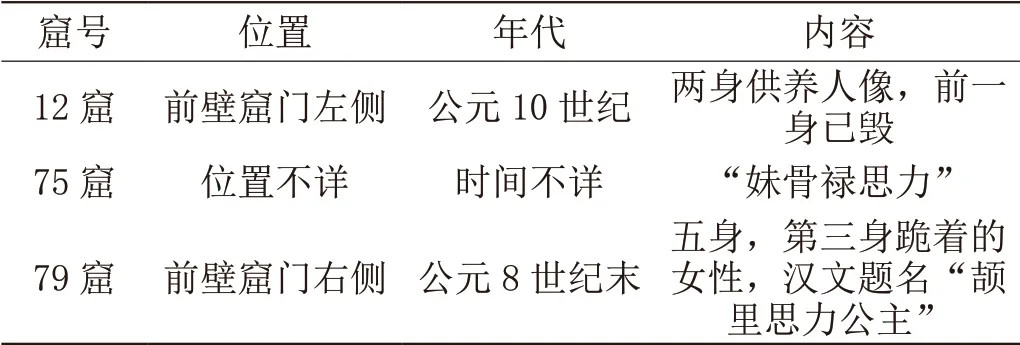

李云[5]在《试论汉风影响下的库木吐喇石窟壁画中的供养人像》中提出75窟和79窟供养人群画都属于9世纪到11世纪,女供养人受到汉族影响,回鹘期汉风洞窟出现。库木吐喇窟分为三个时期:公元5世纪到公元8世纪中叶为龟兹系列,公元7世纪到公元9世纪是中原汉系洞窟,约公元9世纪中晚期至公元10世纪或更晚为回鹘系洞窟。79窟应属于第三个时期,为回鹘人占领期,这时出现了大量回鹘人的物件,如表2所示。

表2 库木吐喇洞窟回鹘女供养人对襟服饰部分遗存

根据对新疆对襟长袍壁画时间分析,柏孜克里克第20窟是高昌回鹘王皈依佛教后修建的早期洞窟。女供养人的服饰是目前壁画中最早出现的对襟长袍形制,大约在公元9世纪末至10世纪中叶。如果按照前文所述保持漠北时期的回鹘可敦服饰风格,那最早出现此类服饰应为秦汉时期,但未有当时出土服饰,因此文章主要以壁画最早出现的服装形制作为参考。

3 对襟长袍闭合方式

3.1 襟边缘饰

纹样装饰最初可能来自实用功能,随着装饰性与表现形式逐渐成熟。装饰性的珠绣一般都是沿衣的结构线钉于服饰中,呈现出线状图案,装饰形式立体效果丰富。通常是先串好珠,再隔两粒珠一针短针“钉线”来固定珠串,如图5所示。这样的形式在其对襟服饰外进行装饰,同纽扣交错使用,如柏孜克里克喜悦公主服饰上的白色联珠纹样。

图5 珠绣方式(手绘)

3.2 纽扣系带

“纽”是相互交结的纽结,也就是扣结。早在战国文物中,就已用绿松石做成不规格形状的纽扣,镌刻花纹造型精美。公元前4000年,波斯人已经开始加工小石头块制成纽扣。柏孜克里克窟处于丝绸之路北道的要冲,是世界最古老的文化发源地—中国、印度、埃及、波斯以及希腊和罗马的文化艺术交流的汇集点。

闭合系统是闭合服装开襟的各组件及各种不同闭合形式的总称[6],分为两类:一类似于“相连式”的纽襻,但通常采用与织物相似的面料制成;另一类则类似于“独立式”纽扣,通常采用非织物制成。钮头和钮脚是以绳栓活套式连接。通常为金银制作的纽扣或者利用贝壳磨制成的纽扣,如图6所示。

图6 扣子闭合方式演变(手绘)

壁画中女供养人服饰外观平整,扣子和扣襻都未突出在衣服表面,利用隐形纽襻,一边一个纽襻,另一边一个小圆扣,直接扣进洞里。类似柏孜克里克喜悦公主服饰上白色联珠纹样。

观察北庭高昌S105窟回鹘王后壁画和柏孜克里克第27窟、第31窟、第38窟等供养人服饰后,发现服饰门襟处为对称性宽边,并无类似柏孜克里克第20窟的白色联珠纹样,也无系带、纽扣等。当时只存在系带、纽扣闭合方式,则门襟处应为两层,外宽边为襟边缘饰进行装饰遮挡,内部用绑带或纽襻进行连接,外部平整,如图7所示。

图7 珠绣方式(手绘)

4 结束语

服饰的研究与当时人们的日常生活联系紧密,它包含了政治、文化、经济、民俗、工艺等多种学科。涉及当时的历史背景等因素许多都难以考证。笔者在研究时进行文图之间佐证和文献参考,总结对比前人研究成果,尽最大可能从视觉角度还原判断其在相应历史时期的本来面貌。对襟服饰的形制还需进一步的研究,在此基础上丰富丝绸之路沿线民族服饰文化,填补回鹘服饰文化研究的空缺,可以进一步增强我国的民族文化自信。