传统服饰扣系的审美功能分析

刘韵秋

重庆工商大学现代国家设计艺术学院,重庆 400000

中国历史悠久,积淀丰厚,作为传统造物之一的中国古代服饰,其扣系方式和部件是服装功能完整性的重要体现,从以带“系”衣到以“扣”固定,传统“扣系”从最初的实用功能、适用性功能到认知功能、精神愉悦功能都彰显着中式观念下的功能美。笔者试图从传统扣系方式切入,诠释中国传统服饰的功能之美。

1 服饰功能美概述

服装的出现以御寒护体、防止外物的伤害为目的。伴随着社会文明的进程,服装的遮蔽功能也随着人们的性别防护意识和羞涩感而产生,符合一定目的的功利性即为服装的功能。

造物功能之美的产生不单只在于其实用性上。功能美的完整呈现需要满足以下层次:第一,是实用性功能,即具有使用价值,进一步地体现为适用性功能,也就是服装或服饰可以被使用,并使用起来方便、舒适,或具有多重功能。第二,是认知功能,服饰的认知功能首先体现在其能被辨别是什么,用于哪个部位;在中国传统服饰文化中服饰的认知功能是礼制社会下品级身份的集中体现。第三,是精神审美功能,通过服装表达对人生理想、生活价值、希望的追求,是一种精神上的愉悦。

2 传统服饰扣系的功能美

服饰中的扣系部件是服饰的重要组成部分,具有封闭、扣紧、连接衣片,方便着装等实用功能。中国传统服饰文化中,对“礼”的追求与传承,让传统扣系形式不简单停留在实用上,随之依附着“美观”“合礼”的功能诉求[1]。“扣系”形式和部件可以说是传统服饰功能美的集中体现。

2.1 传统扣系的实用、适用功能

自原始先民开始遮衣蔽体之后,便开始用生活中随手可得的那些易弯曲的、相对柔软的、具有一定牢度的动物毛皮或植物类的纤维物质作为系扎连结之用的物件,如图1所示。甘肃辛店出土的先秦时期放牧纹彩陶盆,盆上的纹饰表明牧者穿着齐膝无袖的服装,腰间收紧,呈X型,可以推断这也许就是系衣之物“带”的初创。

图1 甘肃辛店出土的放牧纹彩陶盆

以带束衣扣系形式的产生,以生产活动中方便为目的,随着社会生产劳动的发展,束带的功能开始不单局限于固定服装。中原地区,随着西周礼乐制度的完善,服装的穿戴被纳入“礼”的范畴,贵族们着装需配套完整,腰间需佩戴蔽膝、组缓、玉等具有象征性的配件,由此最初仅作为扣系形式产生的腰带需要满足新的储物要求,革带应运而生。

革带为皮质腰带,起初人们将革带系于丝质腰带内,相比传统丝质腰带更结实牢固,便于佩戴饰品。西周晚期至春秋早期,华夏民族采用铜带钩固定革带,带钩的出现,增加了革带的稳定性,美化了革带的着身效果,人们开始以革带束在大带之外。革带的出现满足当时人们对服装扣系部件的佩饰、储物等多重功能需求,传统带系从自身材质再到穿戴形式得以改良,是从基础实用到方便适用的功能递进。

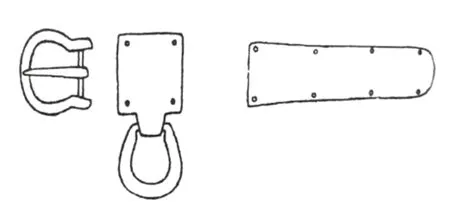

在北方地区,少数民族游牧狩猎,将革带的储物功效丰富发展。早在东汉晚期为佩戴刀具、磨刀石、剑等工具,西北少数民族将腰带带鞓上再装銙和环,环上再挂附有小带钩的袋子便是“蹀躞带”,如图2、图3所示。唐朝时期,文武官员佩戴蹀躞带更成为一种服饰制度,规定腰带上需佩戴七件物品。《旧唐书·舆服志》称:“武官五品以上佩蹀躞七事,七谓佩刀、刀子、砺石、契苾真、哕厥、针筒、火石袋等也。”

图2 河北定县北魏石函中出土的带具

图3 蹀躞带示意图

腰带上固定带饰扣合部件的出现,也为纽扣发展奠定了基础。在元代,游牧民族的劳动生活习惯渗入主流中华民族。相较于汉族服饰的宽衣博带,蒙古族服饰更为合体、封闭,以适应寒冷的气候和游牧的生产方式。纽扣顺应了这一需求,在民族融合过程中更为适用[2]。山西沁水县出土的元代骑马俑如图4所示,是元代圆形纽扣的考证。

图4 元代骑马俑

纽扣发展到清代,功能适用性明显加强。清代的标志性男子行装上的“巴图鲁坎肩”如图5所示,可通过纽扣的连接或拆卸形成不同的廓形。这种马甲通常内夹棉,用厚实的布帛制成,行猎时会觉得闷热。满族人巧妙地在胸前和两腋门襟处分别定上七粒和三粒纽扣,只要探手于内解掉横、直两排纽扣,便可在衣内将其拖拽,因有纽扣十三粒,也被称作十三太保。这种可脱卸的扣合形制也表现在清代的行袍中,如图6所示,该行袍右面的衣裾下短一尺以便于骑马,不骑马时把右裾下所短的1尺以另幅三个纽扣相拴,便与常袍一样了。纽扣的扣系方式带来了中国服装最初的一衣多穿形制,满足服装在不同场合的穿着需要,使得传统扣系更具有适用性[3]。

图5 清代十三太保形制

图6 清代行袍形制

2.2 传统扣系的认知功能

在封建“礼”制社会,通过传统扣系部件的材质,工艺等可以判断佩戴者的社会角色、生活境遇等。历代不同的官品佩戴不同的腰带、革带,等级严明。西周时期,“带”已纳入“礼”的范围,只有系扎了腰带,才算着装完整。

传统服饰礼仪根据带饰材质区分品级礼数,官员腰带上带銙的材质和数量是其官阶品级的主要体现。《新唐书·舆服志》记述了武德年间“一品、二品銙以金,六品以上以犀,九品以上以银,庶人以铁。”后修改为“以紫为三品之服,金玉带銙十三;绯为四品之服,金带銙十一;浅绯为五品之服,金带銙十;深绿为六品之服,浅绿为七品之服,皆银带銙九;深青为八品之服,浅青为九品之服,皆鍮石带銙八;黄为流外官及庶人之服,铜铁带銙七。”总的来讲,中国传统尚玉,地位最高的为玉銙,多用于帝王朝服,其次为达官佩戴的金带。除材质之外,带銙上有多达20余种纹样,如仙花、师蛮、荔枝、戏童、宝相花等。不同等级的官员佩戴刻有对应等级的纹式[4]。

3 传统服饰扣系的审美功能

社会风气影响着服装的风格变化,个人自身的性格与品性也通过服装予以表达。传统扣系形式变化发展,扣系部件在材质、造型和情感寓意上更体现了个人乃至民族的审美意趣。

3.1 传统扣系材质上的审美

战国晚期鎏金嵌玉镶琉璃银带钩如图7所示,形如琵琶,浮雕式兽首铸于钩体两端,夔龙缠绕两侧,三枚纯净洁白的环形白玉嵌于钩面,白玉鎏金浓淡相宜。玉是君子象征,东汉许慎《说文解字》说:“玉,石之美者有五德。润泽以温,仁之方也;勰理自外,可以知中,义之方也;其声舒扬,专以远闻,智之方也;不挠而折,勇之方也;锐廉而不忮,洁之方也。”金镶玉的材质搭配体现了中国古人对玉有着一贯特殊情结。

图7 战国鎏金嵌玉镶琉璃银带钩

明代金属纽扣普及,金、银、玉、宝石、琥珀等材质被大量运用于金属纽扣制作中,记录了当时人们特有的审美追求。南京郊区明墓出土的嵌宝石莲花形金扣如图8所示,金质的花瓣内嵌通透的红色宝石,形成对称华贵的子母型的对扣。

图8 明代嵌宝石莲花金扣

3.2 传统扣系造型上的审美

从服装整体阔型上看,寻求服装与人体的空间之美,宽袍大袖是中国古代汉人最为人熟知的着装形象。以儒学思想为引导的着装礼仪要求衣服尽覆人体。庄重、守礼、衣带飘飘也体现古代汉人着装姿态和审美意趣[5]。

从扣系部件造型上看,以春秋时期到魏晋前期时兴的带钩,其造型多为神兽,如鸟形、犀牛型、龙形等。带钩的造型以及装饰纹样反映了中国传统社会敬畏自然,天人合一的审美意识。

从形式看,以盘扣为典型。中国传统纽扣多为对称形式,如图9所示,在自身造型上呈现均衡稳重的传统中式审美,也有集散式布局如图10所示,雄扣的装饰造型上更为丰富多变,雌扣扣环相对简约,对扣相辅相成,呈现出变化、和谐的韵律感形式美。传统纽扣扣合不施扣眼,不破坏服装裁片的整体美感[6]。

图9 对称式一字盘扣

图10 不对称式盘扣

3.3 传统扣系情感寓意上的审美

从情感寓意上,腰带在传统文学创作中也往往成为人与人情感连接的纽带。陶渊明的《闲情赋》被誉为千古第一情书,云“愿在带而为裳,束窈窕之纤身”,以束系服装的腰带自喻,传递愿与爱人缠绕不分的浓郁爱意;“围腰无一尺,垂泪有千行”“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”,柳永吟唱出思念爱人的执着与甘愿为情消瘦的缠绵柔情。而盘扣作为最典型的中式纽扣,其主题元素无不蕴藏着人们依托生活中的事物来寄托美好希冀的含义[7]。比如“葫芦”同“福禄”,取其同音,很多盘扣的造型都是以葫芦的形式出现的。

4 结束语

中华服饰文化源远流长,从色彩、纹样到材质、织造工艺都需要服装从业人员继承与发展。中国传统服饰的扣系方式和部件是服装的重要细节,是穿解衣服、连接衣片的重要功能性组成部件,是服装实用功能、认知功能和审美功能的集中表现。发掘传统服饰元素的功能价值或许是将其继承、改造、发展的新途径,离不开对其功能之美的探究。