框架理论视角下的中美报刊关于香港国安法报道的对比分析

——以《人民日报》和《华盛顿时报》为例

彭 卓

(韶关学院 外国语学院, 广东 韶关 512005)

引言

2020年6月30日,中国十三届全国人大常委会第二十次会议表决通过了《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》(下文简称“香港国安法”),此法案在当日正式生效。从法案的审议到立法期间,美国报刊一直在恶意攻击此法案,而中国报刊则针对美国报刊的报道作了有力回应。鉴于此,我们有必要对比中美报刊关于“香港国安法”的报道差异,挖掘它们各自在主题、立场和语言方面的特征,借此为推动“香港国安法”的新闻话语研究作贡献。目前,关于“香港国安法”的话语研究较少,同时,框架理论是语言学界的热点理论[1]。本文试从框架理论视角对中美报刊关于香港国安法报道的话语展开对比分析,探究两类话语的差异。

一、框架理论下的新闻研究

美国社会学家高夫曼(Erving Goffman)首先将框架概念应用于社会文化研究中。[2]4他认为框架指的是支配事件和人类对事件主观介入的一套组织原则,基于这些原则,人们可以对一种情形作出界定。[3]恩特曼(Robert M.Entman)进一步发展了框架概念,他认为框架涉及选择和凸显,组构框架就是选择被感知现实的某些方面,让它们在文本中更为凸显,以此为所描述的事物提供特定的问题界定、因果解释、道德评价和处理建议。[4]概括而言,框架是个体将社会文化经验转化为主观认知时的支配性规则,运用框架就是选取某些内容要素而舍弃其它要素,从而形成不同的内容结构和特有的意义,交际者可借助框架来表达和解释特定的意义。[5]

塔奇曼(Gaye Tuchman)和吉特林(Todd Gitlin)将框架理论应用到新闻研究。[6]前者认为新闻报道就是依据特定框架选取客观事实并对其重组的过程[7]10,后者则认为媒体框架是认知、解释和演示的恒定模式,是对内容的选择、强调和排除的稳定模式,符号使用者借这些模式惯常性地组构媒体话语。[8]框架理论为新闻话语分析引入了新视角,受到了许多新闻研究者的追捧,但许多研究中的框架理论内容较为混杂,框架理论的界定模糊,框架构成似是而非。[2]4

在众多新闻框架理论研究中,台湾学者臧国仁的框架结构较为清晰。臧国仁认为框架结构包含了高、中、低三层,分别涉及主旨、事件和表现形式等要素。[9]陈阳基于此三层次的框架提出了媒体框架的宏观、中观和微观层次结构。其中,宏观层次涉及新闻主题问题;中观层次涉及新闻事件的细节,包括新闻的信源和立场等;微观层次涉及新闻语篇中的语言和修辞问题。[10]

“香港国安法”受到众多报刊媒介的关注,但目前较少学者对涉及“香港国安法”的新闻话语展开分析,更不用说对中美报刊关于“香港国安法”的报道展开对比分析。同时,鉴于陈阳的媒体框架理论的全面性,本研究拟借助此框架理论对比分析中美报刊关于“香港国安法”的报道话语,旨在揭示两类报刊相关报道的差异,并为推动关于“香港国安法”的新闻话语研究和媒体框架理论的发展作贡献。

二、研究设计

(一)研究问题

本文在框架理论视角下对比《人民日报》与《华盛顿时报》关于“香港国安法”的报道话语,主要探讨两类报道在宏观、中观和微观层次框架中存在的差异。

(二)语料收集

本文收集《人民日报》与《华盛顿时报》2020年5月至7月间关于“香港国安法”的群众基础、正当性和适用性方面的新闻报道作为语料来源,随机选取两种报刊各20篇报道语篇为研究语料。选择这两种报刊是因为它们分别代表了中美官方的声音,而且它们的新闻内容在网络上较易可及。选取2020年5月至7月间的报道语篇是因为“香港国安法”在2020年5月21日至6月30日期间由中国人大审议并颁布,所以5月至7月间中美报刊关于“香港国安法”的对弈性报道数量较多。

(三)研究步骤

首先,研究者在《人民日报》和《华盛顿时报》的电子版中检索2020年5月至7月间关于“香港国安法”的群众基础、正当性和适用性方面的报道语篇,并从两刊中各随机选取20个语篇。其次,研究者将抽选的中英语篇分别汇集到两个Microsoft Word文档中组构中英平行语料库,其中,中文语料库包含18614个字符,英文语料库包含18040个词符。再次,研究者依据媒体框架的宏观、中观和微观层次结构提取和标注两个语料库中三个层次的内容要素,并邀请同校的另一名老师核查。最后,研究者对比分析中英语篇内容在以上三个层面的差异。

三、语料分析

(一)框架的宏观层面比较

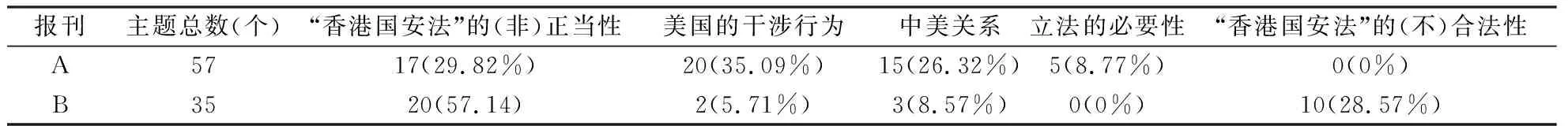

媒体框架的宏观层面主要涉及新闻的主题问题。《人民日报》和《华盛顿时报》分别代表不同的政府机构,它们在“香港国安法”报道的框架宏观层面会有所不同。如表1所示,前者涉及“香港国安法”的正当性、美国的干涉行为、中美关系、立法的必要性等主题;后者论及“香港国安法”的正当性、美国的干涉行为、中美关系、“香港国安法”的合法性等主题。

表1 框架的宏观层面对比

由表1可知,在报道框架的宏观层面上,《人民日报》极为关注美国干涉“香港国安法”立法的行为,“香港国安法”的正当性和“香港国安法”对中美关系的影响也得到了较多的论述,“香港国安法”立法的必要性也有所论及。《华盛顿时报》集中评论了“香港国安法”的非正当性,同时,此报刊也贬损了“香港国安法”的合法性,而对美国干涉“香港国安法”立法的行为、“香港国安法”对中美关系的影响和“香港国安法”立法的必要性等主题则较少论及。

(二)框架的中观层面比较

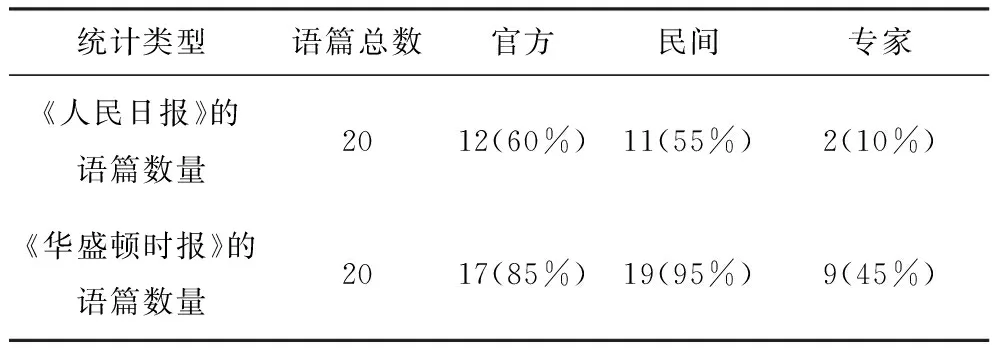

媒体框架的中观层面主要涉及新闻的信源和立场等。就信源而言,《人民日报》和《华盛顿时报》关于“香港国安法”的新闻信源主要有3种:官方、民间和专家。官方信源主要指新闻信息来自政府机构或官员;民间信源主要指新闻信息源自记者或普通百姓;专家信源指新闻信息来自法律、金融等领域的机构或专家。信源统计如表2所示。

表2 涉及相关信源的新闻语篇数量及其占语篇总数的比例

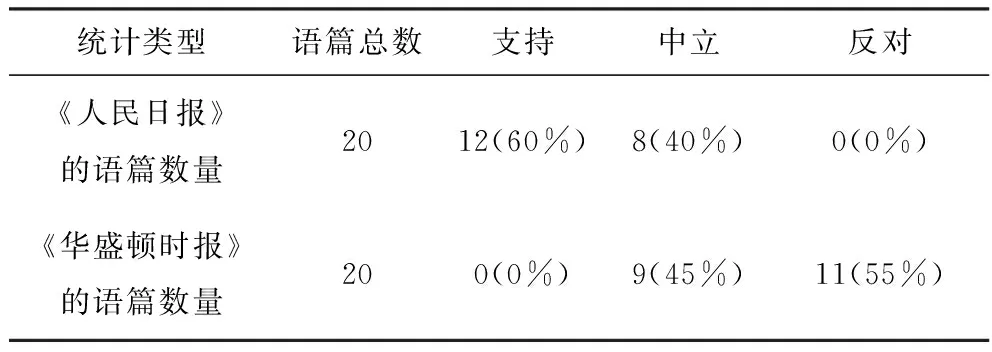

由表2可知,在20个《人民日报》语篇中,按相关语篇数量从多到少排列的信源分别为:官方、民间和专家;在20个《华盛顿时报》语篇中,相应的信源排列为:民间、官方和专家。可见,《人民日报》在“香港国安法”报道中相对凸显官方信源;而《华盛顿时报》则相对凸显民间信源。从信源比例而言,后者涉及3种信源的语篇比例均高于前者的相应比例,因而就总体而言,后者的信源相对丰富。这种差异的成因是:《人民日报》每个语篇的信源较为专一,例如篇首信息若来自官方信源,则语篇后面内容的信源往往会一以贯之。而《华盛顿时报》每个语篇的信源较为庞杂,目的是为了旁征博引,增加贬损“香港国安法”的底气。在本研究所选取的两刊语篇中,语篇作者对“香港国安法”持有3种立场:支持、中立和反对。支持或反对立场指语篇作者在表达自身看法时,赞成或抵制“香港国安法”;中立立场指作者不对“香港国安法”作评价,只是引介他人观点。相关统计如表3所示。

表3 对国安法持不同立场的语篇数量及其占语篇总数的比例

由表3可知,《人民日报》语篇持支持和中立立场,且以前者为主;《华盛顿时报》持反对和中立立场,且以前者为主。这些立场分布充分体现了两刊所代表的不同政治意识形态。尽管中立立场的话语未直接展示作者的观点取向,但作者所引介的他人话语内容却能间接地体现作者的立场倾向,这需对媒体框架作微观层面分析。

(三)框架的微观层面比较

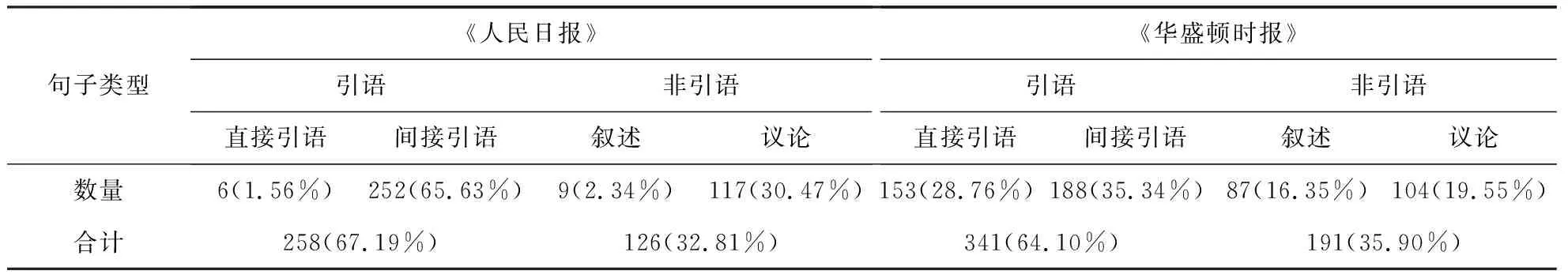

媒体框架的微观层面主要涉及新闻语篇的语言问题。笔者发现两刊的相关语篇包含了众多的引语,这是因为新闻作者在报道中往往会借助引介他人话语的方式,来降低自身对报道事件的介入,以构建新闻报道的中立性和客观性。鉴于引语使用的高频性,笔者将此40个语篇的句子分为引语和非引语两类,前者包括直接引语和间接引语两个子类,后者包含叙述和议论两个子类。相关统计如表4所示。

表4 新闻语篇的句子类型及其占句子总数的比例

由表4可知,在《人民日报》中,句子类型按比例从大到小排列为:间接引语、议论、叙述和直接引语;在《华盛顿时报》中,句子类型按比例从大到小排列为:间接引语、直接引语、议论和叙述。两种报刊在“香港国安法”的报道中都凸显性地使用间接引语,不同的是,《人民日报》的间接引语和议论性句子的使用比例明显高于《华盛顿时报》的相应比例,前者的直接引语和叙述性句子的使用比例则明显低于后者的相应比例。可见,《华盛顿时报》主要借助直接引语和间接引语形式来抵制“香港国安法”,同时,这些引语能让新闻作者不需对话语负责,将话语责任转嫁给他者;而《人民日报》则主要通过间接引语和议论形式来维护“香港国安法”和回击美方的相关言论。间接引语表面上是转述他人话语,但由于此类句型并非精确引述他人的原话,因此转述者可以有选择性地引介和重构他人的观点,从而将自身观点隐匿于他人观点中,以更好地实现交际目的。可见,《人民日报》使用间接引语和议论形式,会比使用叙述和直接引语形式更能有的放矢地实现维护“香港国安法”的目的。

四、讨论

框架理论认为新闻报道就是依据特定框架选取客观事实并对其重组的过程[7]10,因此,框架就是选取和构建新闻信息的恒定模式。新闻作者往往会依据宏观、中观和微观3个层面的框架来组构新闻。如新闻作者在订立“香港国安法”的新闻框架宏观层面时,往往会选择“香港国安法”的正当性、必要性和中美对“香港国安法”的评价等话题,这些话题就是作者撰写新闻的宏观方向。在新闻框架的中观层次中,作者可进一步具化新闻的撰写取向,如确定自身的具体立场和新闻的信源,立场往往会影响信源的选择。支持“香港国安法”的作者往往会选择亲中的信源。在微观层次中,语言表达是构建作者立场和展现信源的基石。与立场和信源紧密关联的语言表达是引语和议论性句子,它们是框架微观层面的研究视角和焦点。

借助框架理论开展“香港国安法”新闻的对比研究,对相关新闻的分析和撰写都大有裨益。首先,通过宏观层次对比,我们可了解到《人民日报》反复强调“香港国安法”的正当性和美国干涉中国内政的行为,也聚焦了中美关系的恶化;而《华盛顿时报》则凸显了“香港国安法”的不正当性和非法性。这些话题差异不仅体现两个新闻机构相异的政治利益取向,也为中方记者有针对性地回击《华盛顿时报》提供主题指引。其次,在中观层次上,《人民日报》更为凸显官方信源,而《华盛顿时报》较为凸显民间信源。前者每个语篇的信源较为专一,而后者每个语篇的信源较为丰富,这体现前者信息取材的统一性和严谨性,而后者旨在寻求多方的联合与支持。同时,两刊对待“香港国安法”的立场差异也在中观层次分析中尽显无遗。这些中观层次的分析结果为中方记者在后续“香港国安法”报道中提供选材参考,为他们的话语融入中国的相关新闻话语体系提供指引。最后,在微观层次上,《人民日报》主要使用间接引语和议论性句子来维护“香港国安法”和回击美方的相关言论,而《华盛顿时报》则主要借助直接引语和间接引语形式来抵制“香港国安法”。微观层次的差异可让我们洞悉两种报刊的语言风格,也为中方记者沿袭《人民日报》的语言特征和有的放矢地回击美刊语言提供启迪。

微观层次中的直接引语和间接引语虽然都是引介他人的话语,但两者的客观程度是不同的。直接引语往往是原封不动地引介他者的言语,而间接引语则是言者概括性或有选择性地引介他人的言语,因此,后者能更隐秘和更高效地服务于言者的交际目的。换言之,间接引语也许融合了言者自身的观点,但言者却很好地将此观点的责任投射给他人。因此,间接引语是新闻记者隐秘实现自身交际目的的高效手段,这是两种报刊较多使用间接引语的重要原因。而间接引语的信度与新闻记者的品德和业务素质紧密相关。

五、结语

本文借助框架理论,从宏观、中观和微观层次对比了《人民日报》和《华盛顿时报》关于“香港国安法”报道的差异,研究发现:在宏观层次上,前者聚焦“香港国安法”的正当性、美国干涉中国内政的行为以及中美关系的恶化等主题;后者关注“香港国安法”的不正当性和非法性。在中观层次上,前者凸显官方信源和支持“香港国安法”的立场;后者凸显民间信源和反对“香港国安法”的立场;在微观层次上,前者主要使用间接引语和议论性句子来维护“香港国安法”和回击美方的相关言论,后者主要借助直接引语和间接引语来抵制“香港国安法”。

本研究有助于全面了解以上两刊在“香港国安法”报道上的特征及其差异,为中方记者撰写“香港国安法”的选题和取材提供指引,也为他们针对美刊相关言论作出有力回应提供启示。