福建南靖土楼“空间

张兵华 王志强 陈家炜

土楼广泛分布在闽西、闽南地区,是一种传统的集合式居住建筑,以突出的几何形态和防御功能而闻名。以往对土楼的研究主要集中在土楼建筑形式、结构、材料等空间特征和物理特性,居住者的民系迁徙历史,以及遗产价值评估和保护利用等方面。本文尝试分析土楼的伦理功能在其“空间—路径”设计中的表达方式与内在关联性,并对土楼人文空间的内涵和伦理功能的表征规律进行深层次地挖掘,进而对土楼的研究、保护与合理利用起到积极促进作用。

一、“空间-路径”概念解析与理论模型

(一)“空间-路径”的概念解析

对空间与路径关系的讨论一直存在于建筑理论研究中,奥古斯特·舒瓦西(August Choisy)对雅典卫城路径的研究影响了勒·柯布西耶(Le Corbusier)的建筑思想,并对其后期“建筑漫步(ArchitecturalPromenade)”概念的提出具有引导意义;卡米诺·西特(Camillo Sitte)将城市中的散步路径与“如画的”(picturesque)园林感知进行比较,进而讨论曲折路径与空间感知的关联性;谢尔盖·爱森斯坦(Sergei Eizenshtein)论述了电影中建筑空间与路径的关系,并用蒙太奇手法对其进行操作。同时,中国古典园林路径的研究已相对成熟,以不同语境对园林路径进行解读,并将其作为挖掘设计创作灵感的本源,或者将其与现代建筑空间路径进行比较分析。陆邵明则引入“空间情节”的概念,论述了建筑空间体验的意义,并探讨了审美体验的价值取向与空间向度,进而试图建立一种空间设计方法。通过以上的分析可知,路径虽然作为空间研究中非常关键的概念,但目前较多停留于讨论空间与路径二者的关联性或相互影响层面,在大量的建筑研究与实践中,路径常被简化为“功能流线”或“行为轨迹”,建筑师在强调路径空间功能性与物质性的同时往往缺少对路径精神`性与场所性的关注。因此,本文提出“空间—路径”(space-path)的概念,将空间与路径作为整体进行研究有其必要性,也是拓展空间内涵的重要方面。在以全新视角理解空间物理属性与人体感知的双重性的基础上提出“空间—路径”这一复合概念。一方面,路径具有空间的维度和尺度属性,建筑师可对其进行操作或设计;另一方面,路径于人具有体验的意义,人们可以在路径中获得精神性体验。

在考察福建南靖土楼的空间形式与特征时,除气候、材料、建造技术、场地、经济条件等物质影响因素以外,其地域性人文因素亦具有重要意义,需关注建筑空间与伦理功能(ethical function)的关系,以及居民的生活方式、理想愿景、秩序仪式、领域防护以及心理需求之间的关联效应。土楼藉由“空间—路径”中所体现出来的伦理功能既是建筑物质空间的体现,也是在时间与空间上对时代地域生活方式的诠释,以及统辖社会秩序的精神追求。刘易斯·芒福德(Lewis Mumford)在《建筑的象征含义与实际功能》(The SymbolicMeaning and Practical Function of Architecture)中做了较好的阐述:“建筑除了工程技术要求,还有个总体表达的问题,也就是用某种方式通过建筑物的形态语言,向观众或使用者传达建筑物所蕴含的意义,充分激发出他们的共鸣,进而让他们一起参与到建筑物的各种功能来。”卡斯腾·哈里斯(Carsten Harris)指出,“伦理的(ethical)”衍生自“精神气质(ethos)”,而建筑的伦理功能是其帮助形成某种共同精神气质的任务。因此,从“空间-路径”视角去阐释土楼建筑是切实可行的,也是诠释其物质性与精神性的重要途径。

(二)“空间-路径”的理论模型

“空间-路径”理论模型的构建是阐释土楼建筑伦理功能的基础与先决条件。从建筑“空间-路径”的双重属性可知,路径依托于空间存在,其具有抽象层面的结构原型与具象层面的界面关系;而土楼的建筑伦理功能则是通过礼制秩序与在场体验进行表达:首先,“空间-路径”的结构原型可从人的心理认知和空间几何关系所对应的离身认知与拓扑逻辑来表征土楼的礼制秩序;其次,“空间-路径”的界面关系主要是给人以感知,如果从身体与眼睛来强调土楼伦理功能的在场体验,界面附着对人的涉身感知以及界面变化对人的视觉感知是重点考查的方面;最后,在前两者的基础上,以整体性认知维度来思考倫理功能的内涵,礼制秩序与在场体验则是由空间示能的组构逻辑以及空间在场的文化渗透进一步呈现。对应以上三个维度,比尔·希列尔(Bill Hillier)在空间组构(Spacial Configuration)理论中解释空间如何以及为什么作为社会运作的重要组成部分,即空间形态与社会组织和人的行为心理具有较高关联度。借鉴空间句法(Space Syntax)中全局拓扑深度(Total Topological Depth)、视线分析方法(VisibleConnectivity)以及轴线模型为以上三个维度在逻辑结构、视觉感知和身体可达性三个方面提供量化分析方法,并形成“空间-路径”与伦理功能关联的理论模型。

诚然,三个不同维度之间需要从整体上来探讨与分析,只是侧重不同,所呈现的具体意义存在差异,建筑“空间-路径”的结构原型决定了界面的空间关系,而界面附着于空间结构,空间因界面的材质、形式差异形成不同的情感性特质。界面上清晰可辨和相互不同的物质形式能激发并催生情动性(affective)和情感性(emotional)的附着,确定了住居的道德品质、情感纽带以及家庭生活[12]。以身体作为所处空间的认知原点,从空间抽象的结构原型到具象的界面关系,身体对“空间—路径”的感知是从离身化(disembodiment)的空间形式理性思考到涉身化(embodiment)的情境氛围整合。因此,“伦理功能”空间表征通过“空间—路径”的三个维度——结构原型、界面关系以及二者相结合的整体认知来进行表达,通过物质和精神两个层面的建构,完成对空间的渗透和诠释(图1)。

二、 结构原型维度的礼制秩序

(一)结构原型的离身认知

卡尔·古斯塔夫·荣格(Carl Gustav Jung)以心理学原型理论,指出文化原始意象与几何空间母题的内在关联性,人们往往以方形、三角形、圆形及十字形等简洁几何母题来表达中心、方向、稳固、围合等空间秩序或对仪式功能的文化需求。身心分离的原型提取是对结构原型离身化的空间形式理性思考,将抽象的结构形式与心理需求相统一,但此时对建筑形式的理解剥离了身体的在场感知。荣格指出,集体无意识主要由“原型”所组成,揭示了由遗传保留的无数同类型经验在心理最深层积淀的人类普遍性精神,包含了本能与原型两部分:安全防御的本能是先民在动荡社会环境中高度聚集、筑造封闭内聚的庇护所以达到安居自保行为的推动力;而方圆几何原型是建造先验本能领会和构筑经验的方式。土楼方形、圆形也是格式塔完形原理在民居中的体现,依据库尔特·勒温(Kurt Lewin)完形心理学解释,土楼的几何原型是客家先民“心理场”的物化形式,即由群体生活事件经验和未来思想愿望所构成的一个总和。土楼的平面形式普遍为方形和圆形,这样的空间给人以向心内聚和对称均衡的心理感知;土楼向心封闭的构造,是空间原型建构和集体心理本能的“同构异形”,是空间视觉上封闭的物化形态,同时也是居民心理上所能支配的领域范围。因为在斗争残酷和极端自保的社会环境下,需要存在一个“安全堡垒”统筹防御、生产及生活,形成一个内聚有条理的组织,以加强宗族的凝聚力并获得更多的生存延续机会。

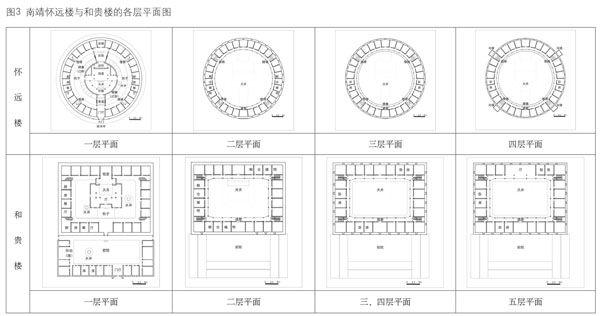

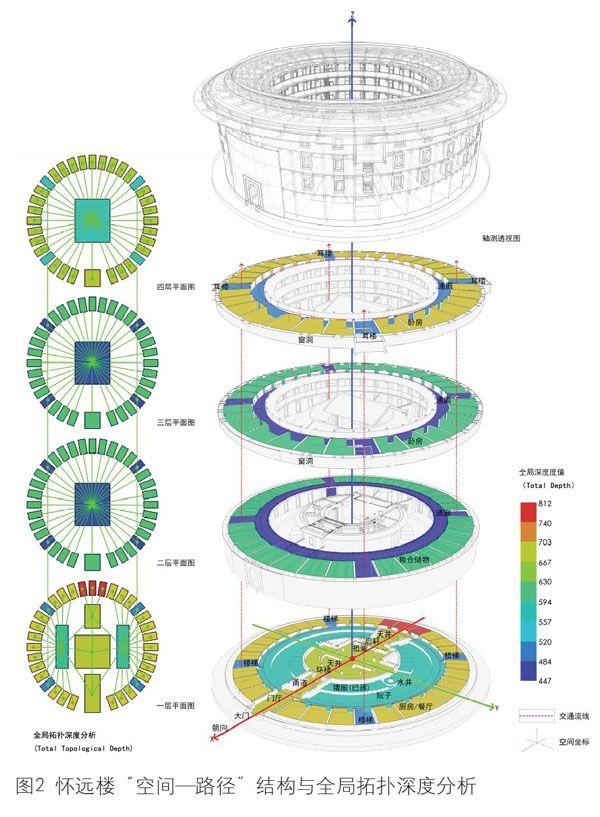

(二)礼制秩序的拓扑逻辑

土楼普遍呈现对称、向心的布局形态,表明了于建造之初,在营建者头脑中存在一个固定中轴线与中心的空间概念,确定正门朝向中轴线,随后确定中心点,划定环形放射状或宫格状空间分割线。中心点为土楼空间起始坐标点,轴线确定了方向和秩序,是对土楼空间进行结构性的划分。土楼的拓扑结构是向心闭环的,借助空间句法中全局拓扑深度的概念和分析方法,以南靖怀远楼为例来研究各层空间拓扑关系和全局拓扑深度。将土楼各层空间转译为凸空间的组合,将路径上有关联的空间进行链接(link)操作,包括每一层中各个空间的水平联系和竖向联系,计算出各个空间的全局拓扑深度(图2)。最后以冷暖颜色代表全局深度值,颜色越冷代表数值越低,说明该空间到达土楼其他空间越容易,人在空间中的行动阻力越小,效率越高。由各层空间拓扑分析可知,土楼各层的环状回廊和四处楼梯间作为公共交通空间全局深度值比较小,且具有高效的连接性。四个均衡分布的竖向楼梯是到达各楼层的节点空间。土楼营造的竖向结构关系遵循传统礼制秩序,与《礼记·曲礼》中对宫室的营建顺序描述相似:“君子将营宫室,宗庙为先,厩库为次,居室为后”。竖向上按功能需求安排不同的空间,一层为祖堂和厨房餐厅,二层为粮仓储物,三层以上为居室;一层庭院和各层环形开敞回廊在水平层具有较高可达性,可高效地到达各个功能房间,作为日常的公共生活与生产行为的主要交通空间;而一层平面“门厅—前甬道—环楼—内天井—祖堂—后轩—后甬道—后楼”轴线对称的空间布局,以较大的全局深度值弱化环形院子的连接效率换取中轴线空间序列的仪式性。土楼的营建一般以家族为单位,对应的社会组织表现为“长老统治”,确定土楼的“精神空间”,即家祠所在位置,一般位于向心焦点位置或后堂主楼“九五”位置。以宗族家祠为权力象征,行“尊天敬祖”之礼,以长幼有序的原则行使教化的效力。在中心位置和轴线方向上布置祖堂等仪式空间和公共空间序列的强化,以南靖怀远楼和和贵楼为例,分别依次由前禾坪—大门(门厅)—甬道(前院)—天井—祖堂—后院—后楼的顺序排布,打破了内部向心规则下空间布局的均质性,在方位上体现礼制等級秩序(图3)。以血缘为纽带、以礼制为教化维系内部秩序,这里的秩序规律既是社会冲突的结果,也是族群合作的结果。

三、 界面关系维度的在场体验

(一)界面附着的涉身感知

结构原型对于人的空间认知是离身化的理性思考,而附着于结构的界面对于人的空间感知则是涉身化的身体性和视觉性体验。弱化建筑形式的影响,将住居环境所产生的包裹性和增生性的物质的附着放在近尺度空间体验影响因素的首位。通过界面的强化与消解可以影响路径方向与空间形式,界面的围合、颜色、质感、形式以及洞口大小都影响人的体验与心理感知。土楼外部界面为三至五层高大厚重的夯土墙,其超人体的尺度、较为单一的乡土材质以及墙面窄小严整的门窗强化了土楼的整体性与防御性,居高临下给人以精神震慑。土楼外墙的厚重且层次分明的红土肌理体现自然取材和夯土工艺,而烟囱熏制留下的一道道黑色痕迹则催生出日常生活气息。内部界面以木材为主,通过三至四层内通廊和腰檐的横向划分消解了高度和体量原有的压迫感,竖向细柱等木构件划分开间,形成内聚的、尺度宜人的内部空间。构成界面的材料、构件和家具等,体现了居住者营建过程、工艺以及使用方式,而所产生的“污垢”、痕迹和“排列方式”都证明了住居环境的生命力,激发了内在居住者对于集体情感和安全舒适感的获得。土楼内部为小尺度的生活空间,向心的平面布局围合成生活庭院,水井浆洗、庭院晾晒、牲口圈养等功能一应俱全。地面铺装形式和打磨光滑的石子铺地,井台和院子的水渍青苔,让人联想到聚族而居的家庭生活气息。

(二)界面变化的视觉感知

界面的涉身感知还依靠直观的视觉体验,界面的强化、消解以及层次性则影响人的视觉感知。内部界面区别于外部严实的墙体,表现出丰富的空间层次,因此也使得内部具有不同的视线深度。以怀远楼与和贵楼的各层平面为分析对象,运用空间句法视线分析方法,从空间可视深度进行定量比较。通过对土楼居民行为观察与可视深度解析,发现空间可视性与行为特征具有较强关联性:首先,土楼各层视线深度由高到低依次为天井—檐廊—门厅—家祠—居室房间,与实际活动的公共性和私密性分区以及空间的使用频率相吻合,空间的可视性越高越有利于促进多元活动的发生;其次,内部空间可视深度分布也具有明显的对称关系,与居民日常礼仪性行为的路径一致。土楼中轴线空间界面的联文匾额题字修饰则直接点明了空间的功能主题,体现了居住者以文化活动将对情感维系和道德规训融入住居环境;最后,楼层越高内部空间可视深度越高,呈现的向心性越明显,圆形土楼比方形土楼明显,各层单侧檐廊成为限制路径自由活动的水平要素,以环状路径串联各户功能空间,行为轨迹和视线都具有向心性和内聚性;土楼营建时于可视深度较高的位置设作为仪式活动的家祠或留作公共使用的内庭院,表明土楼视线焦点位置利于公共行为聚集和仪式核心的塑造(图4)。

四、整体认知维度的伦理功能

伦理功能往往以具体的情境氛围来体现,情境氛围指向的是切身性的身体经验,存在意义上的综合主观感受,是在“空间—路径”的结构与界面两个维度基础上的综合体验。空间的结构关系能自明建筑各空间的功能秩序,从而规训空间中人们的行为活动;空间的界面附着则是人们日常生活和文化活动中对空间的适应与利用在界面留下的物质性附着,通过视觉引导、示意人们的行为方式。对“空间—路径”的伦理功能而言,是以空间示能(offer-dance)和空间在场(anwesen)的方式表征建筑的整体精神气质。

(一)空间示能的组构逻辑

空间对主体主观性感受的影响是直观的,主体对空间的特殊感知形成了场所氛围,需要强调造成此类心理反应背后的空间组构逻辑。土楼空间的拓扑结构关系无形中暗示场所中人的潜在行为路径,人们可以凭借自己所获取的空间信息,顺“势”进行行动和活动组织,将空间与空间的关系看作一种“势能”。这种空间结构给人带来的可能性,可诱导或抑制人的行为倾向,如行为路径的选择,就是“空间—路径”结构示能的体现。这与空间句法中空间组构的关系对人的社会活动影响机制的研究类似。因此,基于前文全局拓扑深度的分析,以怀远楼与和贵楼为例,采用DepthMapX分析工具建立圆形土楼和方形土楼两种典型空间形式的轴线模型,通过轴线拓扑结构分析计算出空间整合度(integration),即空间吸引到达的潜力,以分析各个空间的可达性程度。轴线不只代表视线,它可以表示潜在的移动路径,并伴随着行进、转移和运动的概念。通过圆形土楼和方形土楼进行比较研究,可知:一方面,一层空间可达性呈现明显的轴线对称关系,其中家祠所在的核心空间以及中轴空间整合度最高,即可达性最高,突出了核心空间在伦理功能上位置的重要性;其次,为中轴线所在的公共空间序列,较高的可达性表明朝向路径的方向性强;作为连接各功能房间的天井空间,其可达性亦较高,而作为祭祀空间的正堂后轩以及作为私密空间的各居室房间,对应较低的可达性,与其功能相匹配。另一方面,二层以上空间呈向心闭环的空间拓扑结构,显示出连廊空间的环状路径联通各功能空间的重要性。通过轴线模型分析,土楼的公共空间和私密空间通过空间的可达性强弱显而易见,人们在空间中的行为路径得以显现(图5)。

(二)空间在场的文化渗透

“在场”即显现的存在,或存在意义的显现。空间“在场”即以空间的形式直接呈现在面前,“面向事物本身”,表现为空间经验的直接性、无遮蔽性和敞开性。在整体情景氛围中,对人们生活的空间场域控制,通过空间控制的方式实现文化对空间的渗透。土楼向心封闭和单一出入口的形态,加深了到达内部空间的“深度”,形成“入口特权”,在满足防御的需求的同时,在文化上也是通过进出许可实现对族群身份的管理。大门规定时间的开启闭合也是对居民日常生活和身体的规约,形成最基本的集体归属感。中轴线最佳的可达性对应“门厅—前甬道—环楼—内天井—祖堂—后轩—后甬道—后楼”这一轴线公共空间的布局,形成了整体的中轴对称和核心空间的凸显,以空间控制的方式实现整体仪式行为路径的规训,土楼内部的所有婚丧嫁娶和祭祀祖先等仪式活动都将沿该轴线展开,而装饰最为精美的祖堂则是整栋楼空间气氛高潮。从图4空间视线深度可知,居于天井核心位置的祖堂界面空间层次最丰富,对应的界面装饰最为庄重。其中,太师壁上悬“斯是室”阴刻鎏金横匾,两侧挂联文“斯堂讵为游观祗计敦书开耳目,是室何嫌隘陋惟思尚德课儿孙”,表明祖堂既是追宗慕祖的仪式场所,也是家塾教化的精神中心。而太师壁在空间、视线以及功能上进行了巧妙的分割,太师壁前为祖堂大厅,壁后的后轩为成殓和悼念刚逝去亲人之处,视线深度较浅,空间压抑局促,气氛肃穆凝重。此时空间仪式渗透是通过空间情景氛围的营造规训所处其中人们的文化仪式行为。

天井庭院和通廊则是日常生活最为重要的公共空间,从轴线分析可知具有较好的可达性,连接着各居住房间。环形的行为路径加之竖向划分房产的方式,决定了每户在庭院和通廊空间的相互干扰和联系。土楼日常生活情境表现出时间性:高耸围合的天井犹如日晷,记录太阳光影的运动轨迹,均等划分的开间和檐柱如表盘上的刻度,记录每日时间的流逝;人们居于土楼内部,透过方形或圆形的内向天井观察星辰月相变化,可感知时间变化的规律;普遍于土楼入口前禾坪或内部空坪,用来晾晒粮食和举行不同季度节日庆典,通过农耕活动和二楼粮仓粮食的推陈出新来记录四时变化。周期性的光线和自然景观现象变化,让人们能感知时间的持续长度与方向,现象的周期性越强,观测越准确。时间的周期性变化将空间在场融入居民的日常生活安排和体验中。因此,家族血缘为纽带的集体生活方式在空间路径上的表征是以特定的空间形式引导潜在的行为路径,进而影响集体聚居日常生活情景氛围,对场所氛围的体验不是片段式感受的堆积,而是对空间与时间体验的交织融合(图6)。

五、结语

通过“空间—路径”整体认知的形式表征了土楼内在的伦理功能,从物质与精神两个层面表达福建南靖土楼居民的生活方式和对精神秩序的追求。首先,向心内聚的结构原型反映了土楼防御性和集合住宅的特质,空间拓扑关系符合家族聚居的生活和礼制秩序需求;其次,内外界面关系的对比表现出内外空间感知的差异性,内部空间界面的视线深度分析揭示了行为心理与空间组构的关聯性;最后,结构与界面形成的综合情境氛围与土楼日常生活和仪式的时空特征契合,“空间—路径”以空间示能和空间在场的体验形式对空间进行控制并实现文化对空间的渗透。因此,从“空间—路径”角度研究土楼人文空间的内涵和空间伦理功能的表征规律,对土楼文化遗产的研究、保护与合理利用具有积极作用。

(本文图片除署名外,均由作者绘制、拍摄)

(责任编辑:张双敏)