擘画新世界 建立新中国

李颖

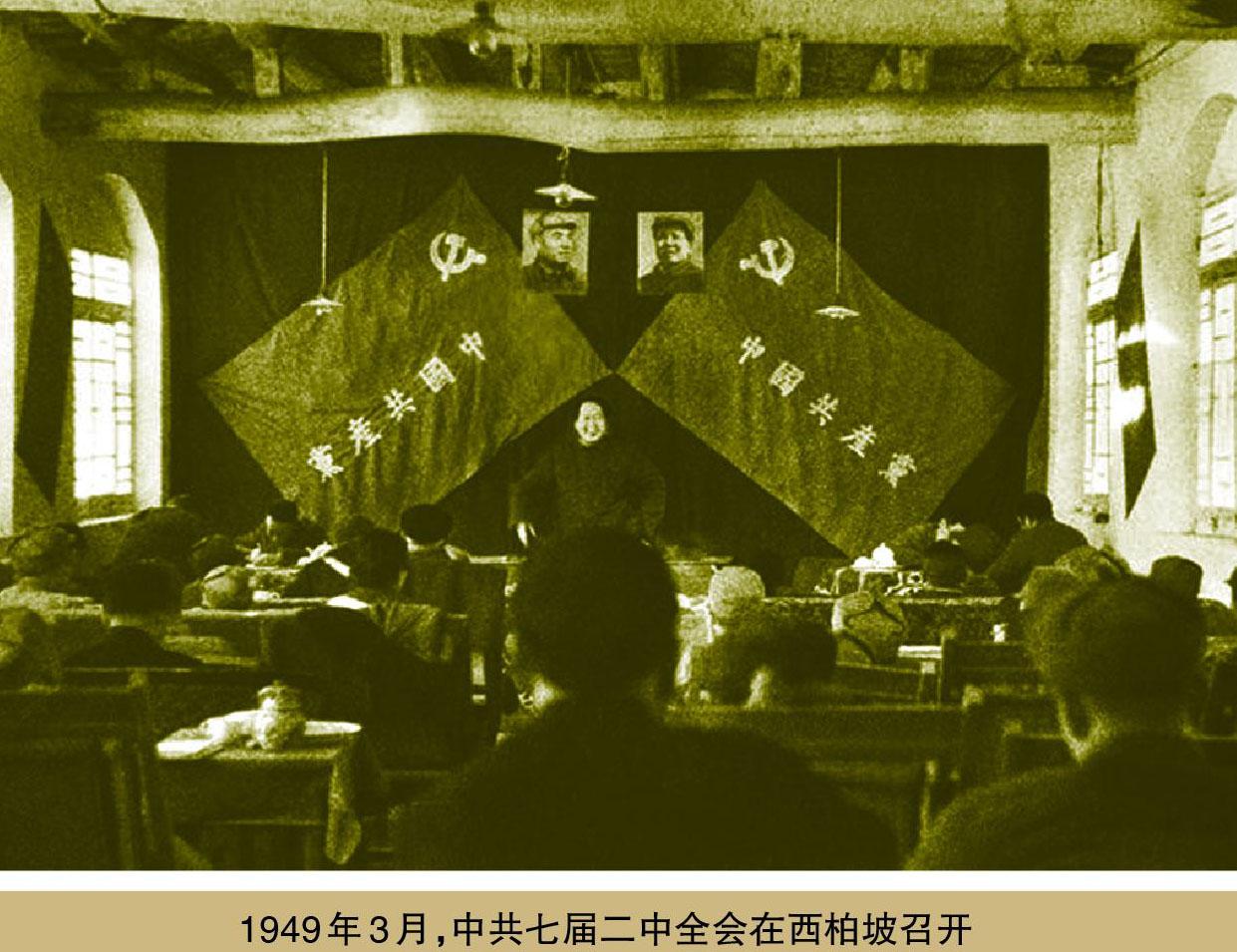

1949年3月5日至13日,中共七届二中全会在西柏坡召开。全会规定了取得全国胜利后党在政治、经济、外交方面应当采取的基本政策,指出了中国由农业国转变为工业国、由新民主主义社会转变为社会主义社会的发展方向。全会讨论了党的工作重心由乡村转移到城市的问题。1949年3月25日,七届二中全会结束后第13天,毛泽东等中共中央领导人与中央机关、人民解放军总部进驻北平。1949年10月1日15时,新中国开国大典隆重举行,中华人民共和国宣告成立。

七届二中全会为新中国绘制蓝图

1948年3月,在结束转战陕北到达山西临县后,毛泽东曾对中国局势作出判断:同蒋介石的这场战争可能要打60个月,60个月者,5年也。这60个月又分成两个30个月,前30个月是我们“上坡”“到顶”,也就是说战争打到了我们占优势;后30个月叫作“传檄而定”,那时候我们是“下坡”,有的时候根本不用打仗,喊一声敌人就投降了。同年9月,在西柏坡召开的中央政治局扩大会议正式提出,从1946年7月起大约5年内,从根本上推翻国民党的反动统治。

时局发展的迅猛却出乎所有人的预料,解放战争的进程比毛泽东的预想还要快。1949年3月,中共七届二中全会召开时,中国革命已经到了“传檄而定”的关头。一年里,在军事方面,人民解放军先后发动辽沈、淮海、平津三大战役,国民党赖以维持其反动统治的主要军事力量基本被摧毁;在政治方面,中共中央提出的召开新政治协商会议的号召,得到各民主党派、人民团体和无党派民主人士的响应和支持,蒋介石集团已经是四面楚歌;在经济方面,国民党政府用政治手段强制推行金圆券改革遭受失败,在厉行暴力限价的经济中心上海,从1948年8月底到1949年4月底,物价指数竟上升13.57万倍。

面对新的形势,带着筹建新中国的历史任务,经过充分准备,1949年3月5日至13日,中共七届二中全会在西柏坡召开。全会讨论了党的工作重心由乡村转移到城市的问题,指出乡村包围城市时期已经完结,从现在起开始了由城市到乡村并由城市领导乡村的时期。必须用极大的努力去学会管理城市和建设城市。在领导城市工作时,党必须全心全意地依靠工人阶级,吸收大量工人入党,团结其他劳动群众,争取知识分子,争取尽可能多的能够同共产党合作的民族资产阶级及其代表人物,以便向帝国主义者、国民党统治集团、官僚资产阶级作政治斗争、经济斗争和文化斗争,并向帝国主义者作外交斗争。要将恢复和发展城市中的生产作为中心任务。城市中的其他工作,都必须围绕着生产建设这个中心工作并为这个中心工作服务。

“两个务必”的提出

与七届二中全会一起被载入史册、成为党最可宝贵精神财富的,还有毛泽东提出的“两个务必”。他在全会的报告中深刻指出:“夺取全国胜利,这只是万里长征走完了第一步。如果这一步也值得骄傲,那是比较渺小的,更值得骄傲的还在后头。在过了几十年之后来看中国人民民主革命的胜利,就会使人们感觉那好像只是一出长剧的一个短小的序幕。剧是必须从序幕开始的,但序幕还不是高潮。”為此,毛泽东提出:“务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风,务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风。”

毛泽东在七届二中全会上提出“两个务必”,既有鲜明的现实指向,体现出毛泽东对即将胜利了的中国共产党前途命运的高度忧思;又有深厚的历史文化积淀,反映出毛泽东对历史经验教训的敏锐洞察和对党的宗旨性质的深刻认识。

当时,与中国革命胜利形势同时并存的,还有大量不利和困难的因素:一是即将诞生的人民政权面对国民党留下的千疮百孔的烂摊子,面对反革命分子的暗中破坏——“残余的敌人尚待我们扫灭。严重的经济建设任务摆在我们面前。我们熟习的东西有些快要闲起来了,我们不熟习的东西正在强迫我们去做”。二是从国际环境上看,新中国将面临以美国为首的西方反华势力的敌视和包围,以及经济封锁和武装威胁。而最让毛泽东和中共中央担忧的是,中国共产党进城执掌全国政权后会不会腐化,能不能经受执政考验、巩固国家政权。在解放战争后期的城市接管中,确实也出现过一些令人忧心的混乱现象。例如,1948年12月《中共中央关于城市公共房产问题的决定》开篇指出:在解放城市过程中,“许多机关团体和部队,在城市中占领与争夺公共房屋和家具,或一个小机关占据极大极多的房屋,任意糟蹋毁坏,不负任何责任;许多干部擅自在城市的公共房屋中设立私人的公馆,取用家具,或以家具赠人,搬入乡村”。

正如毛泽东所说:“因为胜利,党内的骄傲情绪、以功臣自居的情绪、停顿起来不求进步的情绪、贪图享乐不愿再过艰苦生活的情绪,可能生长。因为胜利,人民感谢我们,资产阶级也会出来捧场。敌人的武力是不能征服我们的,这点已经得到证明了。资产阶级的捧场则可能征服我们队伍中的意志薄弱者。可能有这样一些共产党人,他们是不曾被拿枪的敌人征服过的,他们在这些敌人面前不愧英雄的称号;但是经不起人们用糖衣裹着的炮弹的攻击,他们在糖弹面前要打败仗。”

在中国革命即将取得全国胜利的前夜,毛泽东无比欣喜和兴奋,也十分清醒和忧虑。他思考最多的问题是:中国共产党如何经受住从革命到建设、从夺取政权到执掌政权这样一个全新的考验?中国共产党如何才能永不变色、新生的人民政权如何才能长治久安?在他看来,最根本的一点要看中国共产党人能否始终保持强烈的宗旨意识和博大的为民情怀,这恰恰是“两个务必”提出的初衷。

“中国人从此站立起来了”

1949年9月21日,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平隆重开幕。参加会议的代表共662人。新政协会议的召开,标志着中国的新型政党制度——中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的确立。

中共中央主席、新政协筹备会常务委员会主任毛泽东在开幕词中向全世界豪迈地宣告:“我们有一个共同的感觉,这就是我们的工作将写在人类的历史上,它将表明:占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了。”“我们的民族将从此列入爱好和平自由的世界各民族的大家庭,以勇敢而勤劳的姿态工作着,创造自己的文明和幸福,同时也促进世界的和平和自由。我们的民族将再也不是一个被人侮辱的民族了,我们已经站起来了。”

这次会议通过了在一个时期内起着临时宪法作用的《中国人民政治协商会议共同纲领》,还通过了中央人民政府组织法,一致选举毛泽东为中央人民政府主席,朱德、刘少奇、宋庆龄、李济深、张澜、高岗为副主席,陈毅等56人为中央人民政府委员会委员。10月1日,由中央人民政府委员会第一次会议任命周恩来为政务院总理兼外交部部长。

会议决定以北平为中华人民共和国首都,将北平改名为北京;采用公元纪年;以《义勇军进行曲》为代国歌;国旗为五星红旗,象征全国人民在共产党领导下的大团结。

9月30日,中国人民政治协商会议第一届全体会议胜利闭幕。

人民英雄永垂不朽

1949年9月30日下午6时许,距离鸣响新中国诞生的礼炮还有21个小时,毛泽东、朱德、周恩来、刘少奇和出席新政协会议的代表们来到天安门广场,执锨铲土,为人民英雄纪念碑埋下了第一块基石。

战功卓著的开国元勋们,在共和国成立的前一个夜晚,用他们最纯挚的心血铸起了这座高耸入云的英雄的丰碑,她告诫所有新中国的人民——

请记住,是无数先烈用血肉之躯把我们多灾多难的民族带出了苦难之地狱,送上了幸福的康庄大道;

请记住,是无数先烈用拳拳赤子之心抹去了祖国母亲的凄凄眼泪,换来了朝霞般的灿烂笑容;

請记住,……

太多太多的“请记住”。

周恩来在抄录由毛泽东起草的人民英雄纪念碑碑文时,几易其稿,写了几幅都不满意。

是这位学贯中西的五四先锋才学荒疏了吗?不,不是的,是他的心在颤抖。他的耳边又响起了记忆深处传来的隆隆炮声,眼前仿佛又出现了并肩战斗于血火中的战友离去的身影……

三年以来,在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!

三十年以来,在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!

由此上溯到一千八百四十年,从那时起,为了反对内外敌人,争取民族独立和人民自由幸福,在历次斗争中牺牲的人民英雄们永垂不朽!

回顾中华民族的历史,在中国人民追求解放之路上,数以万计仁人志士失去了宝贵生命。

十年内战,中国共产党人和革命群众被杀达百万!

抗日战争,中国军民伤亡3500多万!

解放战争,中国人民解放军将士伤亡130余万!

为了国家的独立和民族的解放,为了共产主义的远大理想,成千上万的中华儿女,进行了不屈不挠、艰苦卓绝的斗争。在光明与黑暗的殊死搏斗中,他们高举革命火炬,传播革命火种;在硝烟滚滚的战场上,他们冲锋陷阵,为国捐躯;在刀枪林立的刑场上,他们大义凛然,视死如归。

这些英烈们一样有着金子般的青春年华,一样充满活力,一样有事业的追求,一样有惦念的亲人。但是,在舍生取义还是弃义求生面前,他们毅然选择了死亡,选择了生命的终结。

为什么?这是为什么呢?

让我们听听他们庄严的誓言:“砍头不要紧,只要主义真;杀了夏明翰,还有后来人。”“我死国生,我死犹荣,身虽死精神长生,成功成仁,实现大同。”“我应该在烈火与热血中得到永生!”“身死警醒全国梦,血流溉放英雄花。”……

在中华人民共和国成立的前夜,在即将拥抱新世界的时刻,人们没有忘记你们,人民英雄们!你们的身影与山河同在!你们的名字已经被刻进了人民英雄纪念碑的碑文中……

中华人民共和国宣告成立

1949年10月1日15时,30万军民在天安门前隆重举行开国大典。伴随着代国歌《义勇军进行曲》激昂奋进的旋律,毛泽东亲手按动电钮,升起中华人民共和国第一面五星红旗。接着,毛泽东以他那浓重的湖南口音向全世界庄严宣告:“中华人民共和国中央人民政府今天成立了!”这声音传遍天涯海角,震撼神州大地。

中华人民共和国成立了!

新世界诞生了!

历史掀开了新的一页!(题图为1949年开国大典庆祝活动)(摘自《文献中的百年党史》)

(责任编辑:钱海峰)