《中国古代的户籍制度与社会治理》教学设计

杨译

(辽宁省实验中学,辽宁 沈阳 110841)

一、备课思路

紧扣历史课程标准(2017年版2020年修订),培养学生的历史核心素养,提升关键能力,将历史教材,课程标准,新高考方向紧密结合。同时采用历史大概念,历史核心概念教学的理念,探索历史发展的趋势和规律。将历史核心素养的培养贯穿历史教学之中,创设开放,民主,生动,理性的课堂氛围。本课是高二选择性必修《国家制度与社会治理》第六单元《基层治理与社会保障》的第一课,学生们经过高一学年和高二上学期的学习,掌握了中国古代史的通史知识,也基本适应了选择性必修在知识拓展和延伸方面的能力要求。学生在初中学过的商鞅变法仅仅涉及户籍内容的很少一部分,高一上学期的中国古代史虽然呈现了通史模式,学生们对每个阶段的特征和中央集权,君主专制的概念有一定认识,但是这节课的内容更加丰富,专业性更强,史料呈现密集,这对于学生来说有难度。不过本节课所涉及的主题内容,和时事热点是有古今关联的,有利于同学们联系历史和生活常识深入探讨。

二、教学过程

课堂导入:同学们,欢迎大家来到辽宁省博物馆,今天我们来到这里进行一次文物考察学习,今天的历史课主题正好和这次展览有关,展览的布置内容还需要同学们帮忙完善,我们一起探讨中国古代的户籍制度和社会治理。

课堂讲解:

(一)历代户籍制度演变——第一展厅

学习任务一:根据学习聚焦,概括三个展览厅的主题,并尝试说明三个主题的关系是什么?

学生:我认为户籍制度关系到赋役征发与财政,关系国家对社会的控制。基层组织和社会治理是户籍制度的补充,实现国家对乡村的控制。而社会救济与优抚政策依托人口登记、保甲组织实现国家对民众最低社会保障的功能。

【设计意图】提前浏览三个学习板块的主题,并且明晰它们三者之间的关系,有利于构建形成思维框架,联系地发展地构建历史线索,培养学生唯物史观,时空观念和历史解释的核心素养的能力。

学习任务二:为了让参观者更直观清晰理解展览板的内容,请根据教材内容,提炼每个历史阶段户籍制度的历史核心概念。

(1)战国时期:编排户口,登记簿籍。

(2)秦朝:实行分类登记制度。

(3)汉朝:丞相管理,编户齐民,东汉末年,户籍散乱。

(4)魏晋南北朝:西晋重建户籍为“黄籍”;东晋以“白籍”登记南渡者;东晋后期和南朝实行“土断”。

(5)隋唐:隋朝“大索貌阅”,重新核定户籍;唐朝管理更严,户籍三年一造。

(6)宋代:户籍分主户与客户。

【设计意图】通过史料和教材,分析户籍制度在元明清时期的变化,培养学生的历史解释和史料实证的历史核心素养。通过回顾所学知识,搭建认知阶梯,解决新的问题,提高学生知识迁移的能力。

学习任务三:东晋和宋朝户籍制度变化背后的原因是什么?并尝试用唯物史观大概念为参观者解释这一历史现象。

学生:历史大概念:经济基础决定上层建筑,上层建筑服务和反作用于经济基础。

(7)元朝“诸色户计”,固定户籍。明朝按职业定户籍,以里甲制为基础制定“黄册”。清朝户籍的财政功能削弱。

学习任务四:观看户籍制度展厅后,你认为古代户籍制度有什么功能,请用几个关键词概括。

学生:户籍制度做到了社会控制,服务赋役,维护治安,划分地位等功能。

【设计意图】通过梳理户籍制度变化过程,师生互动,探讨户籍制度作用,培养学生唯物史观的核心素养。

学习任务五:参观完第一展厅后,同学们结合时事新闻,谈一谈在户籍制度改革的今天,中国古代户籍制度给我们的当下的改革发展带来哪些启示?请写在留言簿上。

【设计意图】设计在展览留言板留言这一环节是有利于历史情境的创设,同时通过时事热点新闻,通过古今互动的主题,以史明鉴,使历史课堂与学生拉近距离,用历史的角度解释现实问题,培养学生历史解释和家国情怀的核心素养。

(二)历代基层组织与社会治理——第二展厅

学习任务六:为了更好地让参观者理解展厅的主题内容,提取材料信息,说明每个阶段材料对研究基层组织发展变化有什么史料价值?

(1)秦汉:秦朝在全国推行郡县制……分别掌管全乡的户口、赋役等管理责任。——赵秀玲《中国乡里制度》(材料有省略)

教师:大家阅读这段秦汉时期基层组织的制度,请用历史核心概念进行概括?

学生:秦汉时期征发赋役:设乡和里。维护稳定:什伍组织。

教师:这段材料从史料类型来说,属于直接史料还是间接史料?有什么史料价值?

学生:这是学者研究乡里制度的间接史料,或第二手材料,对初学者研究历史起到引领入门的作用。从材料中的乡、亭、里,什伍制的信息,可以用于研究秦汉赋役征发和维护稳定的基层组织。

【设计意图】通过史料的研读,概括秦汉基层组织的主要任务,培养学生从所给材料中提取有关的信息的能力,能够区分史料的不同类型的史料实证的核心素养。

(2)唐朝:电视剧《长安十二时辰》第一集开篇,上元节西市开市,长安城暂停宵禁,无论来自何方何国,只需一次勘验入市,十二时辰内,可在坊间自由来往。

教师:这则材料从侧面说明唐长安城,在日常是有严格的基层组织制度的。哪位同学为大家概括这一时期的历史核心概念?

学生:征发赋役:乡和里,村坊制。维护稳定:邻保制度

教师:据史书记载,唐朝里正更大作用是为了保证赋役,比较受统治者重视。那这个图文资料属于什么类型的史料?对研究唐代基层组织有什么意义?

学生:电视剧属于文学作品,如果编剧能尊重历史,也能从侧面反映真实的历史,文学作品在证史方面也有其独特价值。从材料反映的信息,可侧面推测,唐代实行宵禁,城市里坊的开启有固定时间,坊设坊正,负责治安。结合教材,对于研究乡里,村坊,邻保制度有一定的史料价值。

【设计意图】通过这段材料的探究过程,让学生认识到不同类型的史料所具有的不同价值,培养学生史料实证核心素养。

(3)宋朝:今所以为保甲,足以除盗;然非特盗也,固可浙习其为兵……但这并不能改变保甲法之阶级压迫的本质。(材料有省略)

——《中国古代改革家》1987 年1 月第1 版

保甲制削弱了乡里社会的自治色彩……人们像被拴在一条绳子上的鱼,难有自主。(材料有省略)

——赵秀玲《中国乡里制度》2002 年2 月第2 版

通过阅读两个史料,你能说一说它们对于研究宋代基层组织的史料价值吗?两个材料在研究方法上有何异同呢?

学生:前者作者更多利用唯物史观的阶级分析法,后者利用唯物史观经济基础和上层建筑的关系进行分析,而且两者都能辩证分析,对于研究宋代乡里制度由乡里制向保甲制演变,有一定的史料研究价值。

教师:我们看到通过史料对同一制度的研究,不同的作者研究方法因为主观因素,客观环境影响,会有差异性的论述,我们要认识到孤证不立,学会用多种史料互证。

【设计意图】通过比较史料的差异,让学生学会多种史料互证,培养学生对史料进行整理和辨析的能力。比较不同观点,不同来源的史料,提高史料实证核心素养。尝试说明导致这些不同历史解释的原因,提高历史解释的核心素养。

(4)明朝:明洪武河南卫辉府汲县迁民碑

此碑真实地反映了明初由山西泽州向河南迁民的情况……也反映了明初里甲的状况。碑石现藏于河南卫辉市博物馆。(材料有省略)——《国家制度与社会治理》

教师:通过阅读这段明朝时期基层组织的史料,如何用历史核心概念对制度进行概括?

学生:明朝征发赋役:里甲制。维护稳定:十家牌法。

教师:明朝后期在里甲制外,推行类似保甲的——十家牌法,以十家总编为一排,互相监督。那么这段材料在研究相关问题时有何史料价值?

学生:这是教材中为我们展现的历史实物史料,用文字史料与文物史料相互印证,对于综合运用史料研究历史有重要意义。我们通过这段碑文记载,可以了解明初里甲制的情况。

教师:史料的互证,用考古发现与文献资料相印证,可以推动我们对相关历史研究的发展。大家在假期可以多去博物馆,学以致用,不断丰富自己的知识储备。

【设计意图】通过设计两个有联系并且有差异的史料,对所探究的问题进行互证,可以帮助学生更全面,更丰富地解释历史问题,分辨出不同的历史解释,提高学生史料实证和历史解释的核心素养。

(5)清朝:(乾隆)二十二年更定保甲之法:一、顺天府五城所属村庄暨直省各州县乡村,每户岁给门牌。……于门牌内改换填给。(材料有省略)

——《清朝文献通考》卷19《户口一》

教师:来到清朝,我们通过历史文献能得出,这时的基层组织社会治理制度是什么呢?

学生:清初里甲制,后来乡里制与保甲制合一。

教师:这是历史文献史料,属于典制文献,对于研究这一时期的典章制度具有很高的研读价值。我们能从中得出的史料研究价值是什么呢?

学生:从史料中可以看到清朝保甲不仅承担治安任务,还承担户口登记职责。能够体现清朝乡里制与保甲制的合一。

教师:清代的乡约制度已经成为清政府统治乡里的工具,而保甲制也是政府对乡里严格控制的体现,说明中央集权在不断加强对过程中。

【设计意图】教材中所呈现的史料要好好地利用,尤其是一手文献史料的研读,对于提高学生历史解释和史料实证的核心素养有很大价值。

学习任务七:为了让参观者更好地理解为何历代基层组织与社会治理的会发生变化,请尝试用唯物史观大概念解释这一历史现象。

教师:我们一起来看历代基层组织与社会治理的演变过程,认识到社会治理的目的是为了服务于经济基础需要,从而不断调整和完善上层建筑。用历史大概念来进行解读,如何表述呢?

学生:历史大概念:经济基础决定上层建筑。

学习任务八:参观完第二展厅后,同学们结合时事新闻,谈一谈改革开放进入新时代的今天,中国古代的基层治理对现代中国社会治理水平的提升有哪些启示?请写在留言簿上。

【设计意图】通过时事热点新闻和所学历史知识的对话,培养学生独立提出观点,史论结合,从历史的角度解释现实问题,提高学生历史解释和家国情怀的核心素养。

(三)历代社会救济与优抚政策——第三展厅

学习任务九:为了让参观者对古代社会救济展板有整体的认识,结合教材,为展板设计一下纲要关键词。

教师:接下来我们进入到最后一个展厅,可能有的同学发现,这个主题与我们的生活也息息相关,今年是全面建成小康社会的关键时期。在古代社会,国家是如何救济百姓,除了政府,还有哪些组织担负着救济的职责呢?同学们结合教材,为第三展厅还未做好的前言,书写提纲内容。首先写好标题,然后就要想这一主题或者思想是怎么来的?

【设计意图】通过让学生设计展览主题的提纲,进一步落实历史核心概念教学。调动学生积极思考,激发学习的热情,主动参与到学习活动中来。培养学生能认识事物发展的来龙去脉,把握相关史事的时间、空间联系,培养学生时空观念的核心素养。

(1)是什么(思想来源)

教师:重视民意,注重救济的思想由来已久。大家阅读教材和材料,能够体会到,社会救济的作用是什么?

学生:为民众提供一定的生活保障,保证人口繁衍和正常的生产生活,有利于维护统治。

教师:我们还发现,第三展厅的主题和前面两个主题的联系,社会救济与优抚能否发挥好作用,依托于人口登记、保甲组织的核实。

(2)为何救(背景原因)

学习任务十:请尝试用唯物史观大概念,为参观者解释这一历史现象。

教师:古代社会生产力水平低,每逢自然灾害发生时,人民生活缺少保障,这就需要国家和社会提供必要的、及时地救助。如何用历史大概念——唯物史观进行解读呢?

学生:历史大概念:生产关系对生产力能动反作用,阶级斗争是推动阶级社会发展的直接动力。

教师:在阶级社会中,给予民众一定的生活保障,对灾荒进行及时的救济,可以缓和社会矛盾,使得生产关系对生产力起到能动的促进作用。也使得阶级矛盾缓解,降低阶级矛盾激化带来的统治危机。

【设计意图】通过史料研读,分析社会救济开展的背景原因,探讨其背后的因果矛盾,利用历史大概念的学习,总结历史规律,提高学生的时空观念,历史解释和史料实证的核心素养。

(3)救什么(具体措施)

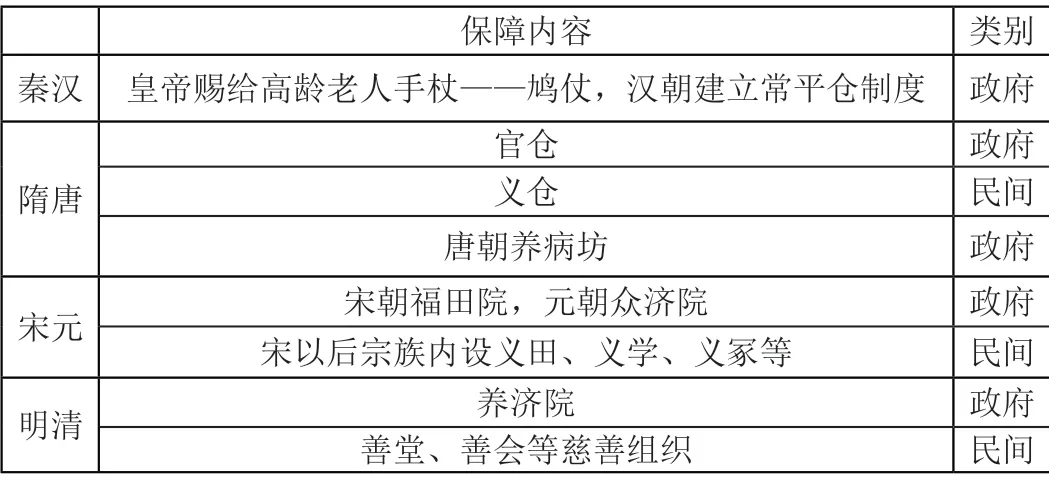

学习任务十一:根据材料和教材内容,说明每个阶段的救济内容是由谁来承担?它们分别侧重于哪一方向的救济?

王君南在《基于救助的社会保障体系——中国古代社会保障体系研究论纲》一文中认为,中国古代社会保障内容十分全面,……注重灾前防御和灾后救助。(材料有省略)

教师:通过阅读以上的材料,大家明确了古代社会保障体系的主要救济内容,我们一起来填表,梳理下历代的救济情况是由谁来负责?各自的救济侧重点是什么?

学生:政府救济的重点是救灾,社会救济侧重于日常生活中的赈济。

【设计意图】这部分内容比较细碎,需要有条理地梳理清楚,在有限的时间内,指导学生根据救济的内容,找出救济的主体,以便为加下来分析救济的特点做好铺垫,提高学生历史解释,时空观念的核心素养。

(4)如何救(比较特点)

学习任务十二:根据材料内容,概括中国古代社会保障制度的特点是什么?

王卫平等在《中国古代传统社会保障与慈善事业》一书中认为,传统社会的社会保障制度在其形成发展过程中表现出与西方不同的“中国特色”……共同构成了传统社会保障制度的伦理道德基础。(材料有省略)

教师:同学们阅读一下这段材料,划分材料的结构,找出关键词,按照问题要求用历史术语对特点进行概括。

学生:形成早;政府主导社会力量参与;社会保障的层次较低;发挥的作用不稳定;具有鲜明伦理特色。

教师:从这些特点出发,我们发现,明朝通过《大明律》对贫苦的人进行救济,体现国家对社会救济的重视,可以缓解社会矛盾。但是别忘了古代社会救济还有其他的特点,生产力有限保障的层次低,王朝的末期发挥的作用不好,作用不稳定,体现了封建政府剥削阶级的一面,不可能真正解决无助群体和贫苦农民。

【设计意图】通过史料研读,论从史出,解决古代社会保障的特点这一难点,接下来与教材学思之窗有所互动,用新知识解决新问题,从而培养学生史料实证和历史解释的能力,也为接下来的谈古论今环节做好过渡。

学习任务十三:参观完第三展厅后,同学们结合时事新闻,谈一谈中国古代社会保障制度,对于完善当代中国社会保障制度有哪些启示?请写在留言簿上。

【设计意图】通过时事热点拉近所学与所用的距离,调动学生从历史角度解释现实问题,促使学生关心国家大事,为中国梦的实现贡献自己的智慧,培养学生历史解释,史料实证和家国情怀的核心素养。

教师:今天的展览非常感谢同学们的积极参与,我们一起探究,解决了一些问题,也给我们留下了思考的空间。户籍制度与社会治理既是学术的难点,也是社会发展的热点,相信同学们学有所用,为国家和社会的发展,为中华民族的伟大复兴贡献一份力量!