浅谈演员如何塑造人物形象

胡晨曦,龚 婷

(西南民族大学 艺术学院,四川 成都 610000)

在演员对人物形象进行具体化分析的过程中,必须要先找到角色基调,也就是由内部性格特征作为基础,再到人物形象的外部特征,把握剧中人物思想和行为的独特性,这是演员在塑造人物角色时的重要步骤。

一、人物形象的内部特征

在分析人物时,探索人物的内在特征是主要目的之一。演员需要知道角色与自身哪些地方有非常相似之处,哪些方面存在着一些不同之处,以便在今后创造角色时,可以最大限度地利用和发挥自身与角色相似或者是接近之处,尽可能地抑制和克服自己与角色之间的区别与差距,使自己最终能够将角色活灵活现地呈现在舞台上。

演员在寻找人物形象的内部性格特征时,首先要了解角色与演员本身在心理、思想上的差异,了解角色的人生经历。因为生活环境不同、体验不同,心理活动也会不同。角色生活环境如何、身世如何;他身边最重要、最特别的人是谁;剧中其他角色与其有着怎样的关系、他又是如何看待剧中的其他角色的;他的性格从出生到现在是否有变化,又是因为什么事情或者什么人让他有了改变等等,都是我们需要去探寻的点。笔者曾饰演《雷雨》中的人物鲁侍萍,在分析角色的过程中,笔者了解到鲁侍萍是一个一生都保持善良本性的人,就算以前被周朴园抛弃、嫁给鲁贵后也经常被他责骂,就算一直被伤害也没想过伤害别人,只想着保护自己的孩子。一旦她出现,就能感觉到她眼中的悲伤,这一点很重要,可以表明她除了对自己的孩子之外,很少有快乐的表情。从鲁侍萍的生平经历可以看出她这一生过得并不快乐,而她又是善良的人,所以抓住这两个点去找人物形象就会更加准确。

了解人物的生活经历,不仅可以了解人物的性格特征,还可以为人物性格的变化找到依据。例如笔者负责的省级大创项目“多媒体运用背景下羌族征战歌的舞台化演绎”的阶段性发展成果《寻找征战歌》,讲述了东汉(公元107-118 年)时期丁奚城一个普通羌族传统家庭中,一个即将年满13 岁(羌族男性可以参军的年纪)的少年在战争爆发前后展现出自己对于残酷战争的不同态度,最终与敌方使臣同归于尽、虽败犹荣的故事。这个故事需要进行舞台化演绎就必须要了解羌族的文化和历史,更重要的是了解东汉时期羌族人民遭遇了什么。为此,笔者进行了实地考察,发现有关羌战的历史文献大多记载在汉代。汉朝建立初始,羌人就屡屡遭到屠杀,羌人奋勇起义,却屡遭失败,失去了家园。由此可见,在东汉时期,羌族人民一边遭受汉朝对其残酷的剥削和压迫,一边被迫迁徙,羌族部落被分为东羌与西羌,开始了长达百余年的起义斗争。而故事中的少年,正是因为在一次又一次的战争中发生了性格的变化,汉朝对羌族地区人民的剥削与肆意屠杀,让他亲眼看到自己的亲人死去、与亲人离别,最后他为了自己的民族、为了他死去的亲人,心怀大爱,与敌方使臣同归于尽。在熟悉角色的性格之后,演员就会对角色有更准确地把握。无论什么样的题材、什么样的戏剧类型,演员在创造舞台形象时都要立足于人物的性格特点,从而分析人物形象的其他特征。

在戏剧中,演员塑造人物形象就是要表现人物的个性。生活中每个人都因为年龄、职业、出身、经历、性格发展等方面的不同,会具备不同的“自我感觉”,这也使人与人之间有了区别,有了自身独有的个性心理。人物的“自我感觉”可分为心理自我感觉、语言自我感觉和肢体动作自我感觉三个方面。寻找到一个角色应有的心理自我感觉,进而找到语言和形体的自我感觉,再通过不断地排练、琢磨、掌握,最终找到角色的自我感觉,并在舞台上跟对手真实而自然地交流。

二、人物形象的外部特征

人物形象的外部特征主要包括人物的语言、形体动作发展以及人物外貌的特点。人物的语言和肢体动作都与人物的思想感情联系在一起,因此分析人物的内部特征就显得尤为重要,它会影响人物心理,进而影响语言表达,两者相互依存、相互影响。

(一)舞台语言

演员在舞台上进行艺术创作,对语言速度和节奏的把控能够在相同的规定情境中展现人物的心理活动变化、描绘人物的性格特征、向观众传递人物不同的情绪感受。语言的基本表达方法是停顿、重音、语气语调,会使演员的舞台语言的节奏由低到高、由紧到松。在一句台词中,语调高或者语调低的重音和停顿有着明显的差异。为了表达情节发展时不同的情绪,演员在说话时需要根据角色性格特征对台词进行适当且合理地处理。

舞台语言的停顿、重音、语气语调都是为语言的思想性、行为性服务的;如果这三者运用得当,就能使舞台语言具有很强的感染力和艺术魅力。举个简单的例子:在日常生活中,人们在兴奋的时候说话,音频、强度、速度都会有所增加,所以形成声音高、音强、语速快的语气,而当一个人在痛苦中发声,音频会下降,速度会减慢,力量会减弱,从而形成低沉、缓慢、微弱的语气。但是这样的变化发展绝不是一成不变的:当人们在讲述一件非常令人激动而又不能让外人听到的事时,音高和语速变化并不大,但是语言的强度会减弱,形成声音高、语速快、但是音强很弱的语调;而有时人们在极度悲伤的情绪之下进行说话,反而会形成断断续续、慢、泣不成声的低弱的语调。在话剧《日出》中陈白露有一句台词:留住我的灵魂,不要让她和我一起死去。重音停顿不同,人物想要表达的意思也就不同:如果重音在动词“留住”上,说明陈白露希望自己的灵魂还能存在世上;如果重音在灵魂上,我想她想表达其实从始至终活在这个世上的人都不是陈白露,只有在死去之后、解脱之后才能让真正的她活在世上。而在同样的规定情境中,同一个人面对不同的人物关系也会用不同的语气语调。比如陈白露与剧中人物的关系:面对张乔治时,陈白露不恭维,明眼人都能看出来她不喜欢张乔治;而面对潘月亭时,她说话的时候会撒娇、会佯装生气,做出小女人的娇媚姿态,因为她是潘月亭养的金丝雀,她一天不离开那个霓虹灯的世界,就得一直依赖潘月亭。这就是语言在舞台上的魅力,只有真正与角色合为一体,才能毫无保留地在舞台上散发角色的魅力、语言的魅力。

舞台语言永远是和人物的思想感情、舞台任务、动作与规定情节密切联系的,因此我们在塑造人物形象时,需要进行全面的分析与创作,才能把握舞台语言的分寸感;才能通过运用真实的、准确的、形象的、性格的语言技术动作来体现设计作品的思想,塑造一个鲜活的人物形象。

(二)舞台行动

人物的肢体动作更有利于演员直观地思考和把握,它与人物的心理活动密切相关,能唤起演员的信念感。表演艺术中所谓的有机行动就是演员在规定情境中的自然的、符合逻辑的行动,所以当演员确定人物角色的舞台行动并努力、真实地去完成这些形体动作时,就会形成人物在舞台上的行动线。正像黑格尔指出的:“能把个人的性格思想和目的最清楚地表现出来的是动作的最深刻方面,只有通过动作才能见诸实现”。但是演员在创作舞台动作时,一定要避免一些格式化、司空见惯的动作,比如害羞的时候绞手指,尴尬的时候挠头等等。必须要仔细观察生活,认真思考人物在生活中会如何行动,这样才能在舞台上表现得更真实、自然。

在舞台上,形体动作与特定的、有目的的行动路线不同,形体动作不会改变已经固定的客观环境,最主要的作用是影响对手心理,也能侧面反映人物的性格特征。例如喜欢一个人,如果直接上前拥抱,会改变对方的动作;而一个欣喜的眼神、娇羞的表情其实就能让对方感受到自己的情感;讨厌一个人,也不用冲上去就是一巴掌,一个轻蔑的眼神、不屑的手势也能将自身的情绪传递给对方,这就是形体动作的魅力。

在戏剧中,要做的每件事都是关于动作的,这就是表演的含义。当演员分析人物形象的外部特征时,随着对人物形象把握程度的提高,应当逐渐从单纯的用自己的声音说话,转变为用自己的身体语言和声音传达情感和意义,最终转化为运用自己的情感、思想以及整个身心去体验和表现思想和情感。因为演员对于人物的理解是需要触碰到内心情感的,随着剧情发展的变化,内心情感也会随之不断变化。如何检验这样的感情是否符合你内心真实地感受?身体的运动是情感的外化和铺垫:当情感积累到一定程度时,身体运动可以帮助和促进语言节奏的提升和爆发。同时,形体动作的节奏和背景音乐的节拍也会影响舞台语言的节奏,从而带动整个舞台的节奏。在想象和设计自己性格的身体动作和舞台调度过程中,根据规定情况,用真听、真看、真情,给对手合理的沟通刺激,来表达情感。

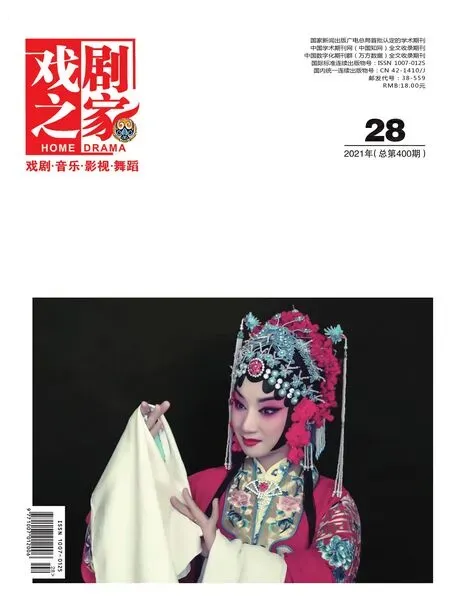

(三)舞台形象

在演员的创作过程中,剧本的分析与角色的分析是互相依存的,在研读剧本时我们需要确立角色外在形象的概念,在自己的脑海中塑造出角色形象;或者可以进行人物外貌的剧本摘抄,对人物的服装、配饰、发型、使用的小道具等有更深刻的了解。通过剧本摘录,可以使演员对人物角色的塑造更加清晰;使其更接近角色;使其与角色的形象达到最大限度地接近,全身心地深入到舞台形象中去。

三、总结

作为演员,为了创造人物的形象,必须具备应有的条件——理解力(政治的和艺术的)和表现的技术,这就要求我们要勤修苦练——多想、多学、多做;要有丰富的积累,深厚的体验。因为是人的精神世界、不断变化的思想意志和情感欲望、潜意识决定了戏剧中人物的行为。演员二度创作的关键点在于表现出剧中人物的精神欲望和思想,其中包括燃烧的潜意识。舞台语言发展仅仅是这些欲念的直观表现,而行动是内心抑制欲望的外在行为表现。无论是文字还是动作,都是演员塑造角色不可缺少的一部分。演员最基本的素质就是要在舞台上获得自然的自我感受。表演系的学生,要学会将活生生的、饱含露珠的生活转写成艺术,并让其保持生活的生动性、丰富性、复杂性及其本色魅力。