回望文化本源 思考当代价值—“众流归海—明清时期的人物图像与文化融合”展览综述

◇ 陈叙良 唐哲昊

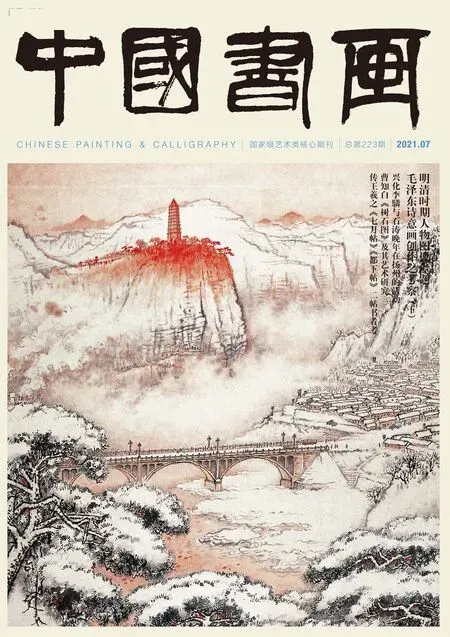

在中华传统文化主体结构中,儒、道、释是三种互补共生的知识体系和文化源流。明清时期,儒、道、释在延续各自传统的同时,实现了三家在内涵和物质形态上的融合,其中以各种人物画、造像、雕刻及文学图像的流行尤为明显。2021年3月18日至6月18日,湖南省博物馆联合长沙市大观仓艺术博物馆,以弘扬中华优秀传统文化、坚定文化自信为主旨,举办原创性艺术文化大展“众流归海—明清时期的人物图像与文化融合”(以下简称“众流归海展”)。展览汇集两馆馆藏精品110余件(套),按主题分类,共分“天地人伦—儒家思想的形象塑造”“道法自然—道家追求的天人之境”“智慧圆满—释家修为的终极关怀”“一团和气—明清时期的文化群像”四个单元,以期去芜存菁,古为今用,回望中华民族的文化本源,思考中华优秀传统文化的当代价值,为实现中华文化新的创造和生长,积极践行社会主义核心价值观,凝聚社会共识,提供精神动力(图1)。

图1 展览序厅

一、展览架构

第一单元首先甄选孔子、孔子门生、文官武将的典型图像,彰显其秉持忠君爱国、建功立业、经世致用的风范和教化世人的作用;其次,通过隐逸耕读题材的绘画,反映作为儒家思想承继者的士人阶层,居庙堂之上则忠君爱国、建功立业,处江湖之远则耕读传家、修身养性;再次,以祖先画、孝道题材作品,展现儒家强调家庭伦理的价值观念。其中,《孔子像》人物面部刻画细致入微,双目炯炯有神,双手相叠于胸前,体现出“克己复礼,天下归仁”礼仪风度(图2);《吴俊绘何蝯叟顾祠秋禊图》,描绘了何绍基、沈朗亭、罗衍、张穆等一众文人,齐聚北京城西的顾亭林祠,为顾炎武作生日祭的雅集场景,士大夫为明末清初“四大启蒙思想家”之一的顾炎武建祠祭祀,也是借顾之名行讨论国是,碰撞智慧、交流观点、分享思想;《祖先图》与祖先信仰紧密相关,是祭祖仪式中的重要图像媒介,具有纪念祖先功绩、维护家族和谐关系、明确社会责任、实施伦理道德教化等重要意义。由此,倡导人与人之间真挚之美的儒家思想,历经两千余年的发展,在历史上建构了一套社会政治与伦理道德体系。

图2 [明]孔子像 通高32厘米 青铜湖南省博物馆藏

第二单元依照道家人物的品位层次,分门别类,系统地呈现了追求宇宙和谐、天下太平,引导人们向真向善的“天人之境”。如通过玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊,彰显“三清”大道至尊的神圣庄严;通过福禄寿三星、四大元帅、雷神等护法神,展示各尽所能、各显神通的形象特征;明清时期的道家逐渐世俗化,认为普罗大众可以通过修心、修行来完成生命状态的转化,其中,麻姑便是从凡人修炼得道的。在清代黄慎《麻姑献寿图》中,麻姑上身前倾下身后屈,手捧美酒,倚靠神鹿,头部与肩膀形成奇异的扭转之势,动态十足,耐人寻味(图3)。

图3 [清]黄慎 麻姑献寿图轴 181cm×101cm纸本设色 1766年 湖南省博物馆藏

第三单元以遵循成熟的造像仪轨和量度的佛、菩萨、天王、罗汉等释家形象,传递释家思想观念,旨在揭示世间万物与人自身的空明之美。释家主张觉性,鼓励人们通过修行来实现智慧的观照,从而抵达功德圆满的彼岸。例如,明代《贝叶罗汉册页》将一众罗汉像画于菩提树叶之上,技法精细,设色浓郁,由于菩提叶形似“心”状,颇有“佛祖心中留”“一叶一菩提”等美好寓意。

第四单元反映了明清时期儒、道、释三家既保持自身相对的独立性,又达到了三家合流的境界。在统治阶级中,明宪宗朱见深借由“虎溪三笑”这一儒道释和谐相处的经典传说,御绘《一团和气》,表达了期望朝野安定、上下团结的政治诉求,促使“一团和气”题材的图像创作在社会各阶层中得到普遍接受与高度发展。同时,三家并存的图像也在民间大量出现,无论是从三家共奉的关公形象,还是具有劝善祈福功能的绘画,甚至在文学作品、经典传说之中,都可以管窥到多元文化的碰撞与互鉴。其中,《关公乘骑持刀像》在原碑拓的基础上敷彩施色,画中关公身骑赤兔马,拉缰绳、握大刀,威风凛凛、气宇轩昂,诚如近代长沙鉴赏名家雷恪所题“此像极古,稀见”;元末明初《众神图》依次绘有主山、林、苗、稼、药的神众,主夜、水、火的神众,守护诵持《法华经》的罗刹女,土地最尊之神后土圣母,五岳帝君以及陂池井泉诸龙王,道、释及民间信仰的典型人物的组合,表明时人认为万物皆是受神灵护佑及支配的,包括与人们生活息息相关的食物与药品;清广百宋斋铅印本《西游记》,以图文并茂的形式,促进了三家合流思想深入民间,影响着民众的价值取向、思维方式和言行举止,插图将章节中的关键内容传达给读者,个性鲜明的人物形象跃于纸上。例如在“当朝正主救婴儿”一章中,唐僧师徒途径比丘国,孙悟空降妖除魔、施救婴童,使比丘国恢复往日安宁。修道出身的孙悟空,追求的最终目标看似是“成佛”,但在一路的艰难险阻中,却又常常主动帮扶他人,展现了儒家积极入世的一面。(图4-6)

图4 [清]佚名 关公乘骑持刀像轴 146.5cm×103cm纸本设色 湖南省博物馆藏

图5 [元末明初]佚名 众神图轴 104cm×64cm 绢本设色 长沙市大观仓艺术博物馆藏

图6 [清]广百宋斋铅印本 西游记 18.3cm×13cm湖南省博物馆藏

因此,三家合流不是简单的概念相加,而是在道德标准、文化内涵、修行实践,特别是物质形态等方面实现了深度融合和共生发展。这些文化图像的条条河流,从历史深处蜿蜒而来,不断壮大、奔流不息,汇成中华文化的汪洋大海。

二、展览创新

1.深挖藏品价值,推动中国传统人物画研究

明清时期的中国传统人物画,特别是民间画工所绘的人物画,大多不被人重视,究其缘由,大致有三:其一,在中国传统人物画的发展历程中,明清人物画的成就不及晋唐的高度,也无法与宋元相比;其二,元代画坛领袖赵孟頫承袭文人艺术观念,把士人与画工对立起来,将绘画区分为文人绅士的业余创作和鬻画谋生的职业化创作,“工不如妙”的工笔重彩人物画更是充斥“匠气”,鲜有问津;其三,山水画的崛起和兴盛,致使道释、风俗题材人物画的创作数量骤减,人物画逐渐走向衰落的境地。

然而,明清人物画实则是在审美观念、构思立意、绘画技法上,使中国传统人物画得以复苏并充满生机地发展。“众流归海展”在各单元文化主题的基础上,侧重拣选形式多样、内容多元的人物画,希冀推动中国传统人物画研究,引起社会各界对此重新关注与认识。

第一,民间绘画极富生命力,是构成中国传统绘画的重要一环,不能武断地将其与宫廷绘画、文人绘画完全隔绝开来,它们是相互影响、融会贯通的。比如明代诸多宫廷画家擅于从民间汲取艺术养分,丰富了人物画的艺术语言;又如清代“扬州八怪”之一的黄慎,其人物画集工笔、写意与书写性笔法于一体,他虽被归于职业画家行列,但清代江南地区对于“行家”“利家”的价值判断和艺术评鉴标准已明显有别于宋元时期。

二.明清人物画延续了文人画的审美特征,特别是工笔重彩人物画普遍围绕人的价值取向构思立意,着重表现人的身心活动,寓情于山水,情理相融。仇英《枫溪垂钓图》工细而见气势,描绘了身着素色朝服的士大夫,置身于深秋辽阔壮丽的山川之中,泛舟垂钓,画中人淡泊功名、静逸超脱的豁达心境不言而喻;禹之鼎《春耕草堂图》将儒绅置于一片春意盎然、农事正忙的景象之中,以“耕”寓“读”,读书治学也须不违四时、用心耕耘(图7)。

三.明清时期民间人物画,由道释题材转向与市井风俗、家族写真等题材转化,这是与社会结构的变迁和观念形态的发展相适应的,不可以数量的多寡来衡量质量的优劣,而民间人物画存世量的下降,更应积极收藏和保护这类文化遗产。清代《八仙祝寿祖先像》全幅呈现出祖孙三代同堂的天伦之乐,既有长幼尊卑的秩序感、八仙祝寿情节的描绘,更有对现实生活的开拓。此外,由于西方文化和绘画技法的介入,清代人物画不断吸收运用西方绘画语言,将光影、明暗、透视等绘画技法,甚至摄影手段广泛应用于实践,革新了中国传统人物画的面貌,渐呈欣欣向荣之态势,这在众多宗族、祖先及道释题材绘画中皆有体现(图8、9)。

图8 [清]佚名 八仙祝寿祖先像 183cm×106cm 纸本设色 长沙市大观仓艺术博物馆藏

图9 [清]佚名 众神图轴 163cm×94cm 纸本设色 长沙市大观仓艺术博物馆藏

2.转化学术成果,建立展品之间的信息关联

博物馆藏品经过合理化选择后成为展品,须反映展览思想主题且具有代表性。此外,还务必将学术研究成果转化为利于观众所能理解的展览语言,特别是在成组合关系的展品的选择上,展品之间应具有一定的“信息关联”。

“众流归海展”不拘泥于人物画范畴,将展品扩宽至造像、木雕、瓷器、古籍等门类,其目的便是建立和完善展品之间的“信息关联”,使同组展品可以相互支持、共同构建出一套逻辑自洽、条理清晰的知识结构。在“关公信仰”组合中,较为全面地展示了民间敬奉关公的图像类型,从形式上分为坐像、站像和骑马像,从图像内容上分为文像、武像和组合像。其中,《关公关平周仓像》通过平面的绘画和立体的木雕,一前一后陈设在展线上,一方面说明民间供奉样式的固定性,另一方面在展示空间上加强图像的视觉联系,从而有利于观众探究展品背后的故事(图10)。

图10 “关公信仰”展厅实景

在丰富展品类型的同时,“众流归海展”着重凸显多元文化交融现象的内在关联。在第四单元下属的“劝善祈福”组中,《十殿阎君图》体现出道教冥界架构吸纳了佛教十王信仰的因素,而《瑶族十殿图》《瑶族神像画》来自瑶族地区,是外来信仰与本土信仰融合共生的典型代表。由此,三幅画作并列展出,不仅在展陈逻辑上切合“规劝民众多行善举、切勿施恶”的主题,更重要的是传达在文化交流与互鉴进程中“非物质”的文化内涵。

此外,“众流归海展”还展出了《刘海戏金蟾》《释迦牟尼入大涅槃图》《地藏菩萨接引图》等日本绘画作品,进一步反映儒、道、释人物图像,如同“文化基因”一样根植于历史深处,对中国乃至整个东方文化产生了普遍而深刻的影响,成为一个引人注目的文化现象。

3.积极引导观众,利用现代技术丰富观展体验

“众流归海展”利用多媒体交互技术,巧妙地将展陈与科技、艺术融合,打造了两件动态交互影像化作品。它们也是按互动方式布置的展品,相较依靠传统方式陈设的展品为更能激发观众兴趣,拉近了观众与展品之间的距离,引导观众进行思考,沉浸其中,潜移默化地感受到展览丰富而深刻的内蕴。

位于序厅的交互作品《易》,从《诸神图》《众神图》两件展品中,提取了八臂斗姆元君、观音菩萨、孔子、老子、赵元帅、马元帅等中国传统人物形象,根据这些形象的文化背景和造型特点,结合仙鹤、莲花、星象、八卦、《道德经》等元素,进行动态化和交互化影像制作,当观众触动展墙上的影像时,其对应的图像元素会进行同步视觉呈现。《0—3,∞》由三块三角锥体组成,置于展览尾部。该影像作品中融汇了云纹、水纹、山石、人物及抽象图形等视觉元素,诠释了天、地、人三才创生万物的文化内核,提炼且升华了展览主题,赋予了展览新的时代精神和当代表达形式(图11、12)。

图11 《易》 新媒体交互影像 300cm×700cm

图12 《0—3,∞》 综合材料 160cm×160cm×40cm×3