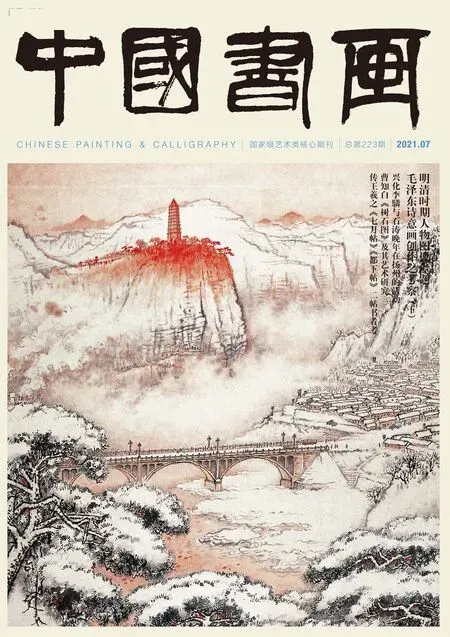

湖南省博物馆藏《顾祠秋禊图》研究

◇ 刘平 刘利 邓昭辉

写真画自唐宋元明以来,经过不断磨砺、演变和发展,在清代达到极盛。在清代人物画多种多样的艺术方式中,“写真”手法是较为成熟和完善的。在清代人物画坛中,“写真”的艺术成就也是非常突出的。

湖南省博物馆收藏有一幅清代道光年间绘制的文人雅集写真图,属于清代“士大夫”题材人物画中的重要作品,近代书法家王运长(1874—1928)于1921年将其题名为《何蝯叟顾祠春禊图》。

何蝯叟,即何绍基(1799—1873),晚清著名诗人、书法家。何绍基所处的时代,正值文字考据学和碑学兴盛,其书法遍临汉、魏各碑至百十过,遂自成一家,师承阮元,下启曾熙、李瑞清等,在晚清书坛颇有影响。何绍基书写时运肘敛指,手摹心追,运用“悬臂回腕法”,造就了其书法作品生拙迟涩的金石意味。

此图恰绘有何绍基四十九岁时“悬臂回腕”作画的场景,为现今存世唯一可证文献所载其“悬臂回腕法”的图像,亦为“顾祠会祭”文献中存世少见的描绘顾祠集会场景的图像证明之一。

顾祠会祭,是近代史上一个颇具历史意义的政治、文化活动。顾祠,即顾炎武祠,道光二十三年(1843)由张穆、何绍基主持兴建于北京慈仁寺内。从1844年开始,京城士大夫云集顾祠,每年定期举行公祭顾氏的集会。顾祠会祭得到了不同时期、不同思想倾向的士大夫的持续响应,延续了八十年之久,前后参与者达到五百余人,成为近代历史上持续时间最长、规模最大的文人集会活动之一〔1〕。

图1 何绍基亲撰《写真启》

该长卷包括四个主体部分,一为王运长题写的引首“何蝯叟顾祠春禊图”;二为写真图,画中绘有二十九位士大夫在顾祠内参与文人雅集活动的场景;三为何绍基亲撰《写真启》,说明绘制写真图的缘起,并列有具体作画日期和三十余位人物姓名;四为七位晚清民国书画、文化界名人的题跋,作者包括王运长、曾熙、易培基、谭泽闿、徐崇立、梁鸿志和冒广生,其中,跋文四和跋文五均为谭泽闿所书,两跋文之间还裱有谭氏所临《蝯叟手书知单》。

此写真图引首题书源于其后的《写真启》,写真图与《写真启》虽合裱于一卷,但仔细考证,图与启来源不同,内容亦稍有出入,那么,图与启是否确系同时期所作,可以一一对应?如果不是,两者分别作于何时?写真图作者究竟是画心所署“吴俊”,还是《写真启》中所注“厂西门路北天韵阁李君”?此图所画内容确为“顾祠春禊”吗?图中所绘人物为何?此写真图属于何种风格的作品?

鉴于何绍基在晚清书法史上的卓著地位和“顾祠会祭”这一符号性历史活动的重大意义,以及该幅长卷作品图像证史的重大学术价值以及艺术价值,本文拟对该幅长卷的各个部分,以及以上尚待推敲的问题进行考证,以求教于方家。

一、《写真启》作者与书写时间

顾祠每年举行的常规祭祀共三次,分别是春祭、秋祭、生日祭。春祭在农历三月三日上巳日左右,秋祭一般在九月九日重阳日左右,生日祭则在顾炎武的生日五月二十八日。顾祠建立之初,参与组织的苗夔、何绍基等人制作了一个长卷,请人摹写顾炎武的画像作为卷首,以后每次会祭结束以后,与祭各人皆题名于卷上,以为纪念。1873年秋祭时,题名卷子被装池付藏,这就是《顾先生祠题名第一卷子》。此卷原件虽已不存,所幸仍有影印版及抄本存世,可作为《写真启》、写真画以及《蝯叟手书知单》的一个重要参考。

图2 写真图

因《写真启》时间较易推敲,本文的考证即从此开始。《写真启》为此长卷的重要组成部分,其所列人名和日期为我们提供了一个比较确凿的依据。

启中有言:“敬启者,基欲作顾祠春禊图,有厂西门路北天韵阁李君能写真,请诸君子从廿六日起排日,于巳午刻,前往画小照。先须剃发,每日可一二人,俟总写成图,再求大作题记也。何绍基拜启。陈颂南、徐星伯、王湖轩。”后列出诸多日期,从二月廿六日始至三月二十日,日期之下列出人名若干,人名之上多有标记。

考证字迹,写真启前文部分和日期确为何绍基手书,日期之下人名则应当为各位参与写真士人的签名。据日期中所载当年“清明”为“初十日”,比照历书,此《写真启》应是为1846年顾祠春禊所书。

跋文一的作者王运长亦已证实:“《顾祠春禊写真启》一纸,为蝯叟亲笔,启中排列二十余日(二月廿六日起,三月二十日止),任人自定先后,画诺者皆当时名……写真启载二月小达三月,初十清明,考之历书是当丙午。”

根据签名所载,参与本次写真画像的人计三十一人,分别为何绍基、陈庆镛(颂南)、徐松(星伯)、王楚材(湖轩)、郑复光、杨尚志(子言)、王茂荫(子怀)、沈兆霖(朗亭)、刘位坦(宽夫)、戴絧孙(筠帆)、韩泰华(小亭)、叶志诜(东卿)、梅曾亮(伯良)、吴嘉宾(子序)、冯志䜣(鲁川)、翁同书(祖庚)、杨尚文(墨林)、赵振祚(伯厚)、何秋涛(愿船)、罗惇衍(椒生)、张穆(石州)、严正基(仙舫)、汪延儒(醇卿)、乔松年(鹤侪)、蒋德馨(心香)、朱琦(伯韩)、徐来峰、汪慕杜、陶际尧(查仙)、孙鼎臣(芝房)、黎光曙(樾乔)。

比照《顾先生祠题名第一卷子》中所载历年顾祠会祭人员名单,与《写真启》中人名重合度最高的即为道光二十六年(1846)春祭。该次会祭于二月廿五举行,《题名卷子》中记载与祭者共三十二人,与《写真启》中所列人名基本重合,唯有朱琦(伯韩)、徐来峰、汪慕杜三人未在列,而潘曾玮(宝臣)、边浴礼(夔友)、刘传莹(椒云)、何庆涵(伯源)则在列。《题名卷子》中人名应当为春禊当日所记,而《写真启》中人名却并非如此,启中人物写真分列十八日方才完成,人物签名可能为陆续添加。另鉴于顾祠会祭本为松散的文人集会,潘、边、刘、何四人虽参与了春祭,但可能囿于各种缘故未参与绘制写真,而朱、徐、汪三人虽未出席当天的春祭,却在后来加入现场写真之列。因此,两份人物名单稍有出入应视为合情合理。

二、“写真图”作者与创作时间

写真图中,画心题款曰:“丁未冬日江阴吴俊写。”画心末尾钤有白文印章“暨阳吴俊”。《中国美术家人名辞典》载:“吴俊[清]一作隽,字子重,号冠英,江苏江阴人。以三绝擅长,写真尤得古法,亦工篆刻。尝客居京华,为戴熙(1801—1860),何绍基、张穆(1805—1849)诸先生所器重,倦游返里,不名一钱,赆行诗画满荚笥,其高致可想。卒年八十三。”〔2〕

从画心题款亦可知,此写真图完成于1847年冬日。与此时间最为相近的顾祠修禊活动是1847年秋禊。根据《顾先生祠题名第一卷子》记载,道光二十七年(1847)九月九日秋禊的与祭者有“叶志铣、苗夔、戴絅孙、陈兰第、何绍基、王茂荫、吕贤基、刘位坦、钱步文、李恩庆、方允镮、魏大纲、边浴礼、吕佺孙、潘曾玮、孙鼎臣、刘传莹、胡焯、徐鼒、黄彭年、祁之镠、杨炳光、蒋德馨、乔松年、冯志沂、何秋涛、张穆、张辛、吴俊。凡二十九人”,并记载“初次与祭者八人”,其中即有“吴俊(字冠英、江阴人)”。在这份人员名单中,吴俊赫然在列。纵观历年顾祠会祭参与人员,唯有此次秋禊吴俊名列其中。《题名卷子》还记载:“是会也,并饯朱侍御琦还桂林。以陶公九日闲居诗字分韵,倩吴俊为写图。”观察写真图,画中除去童生外,士大夫人数为二十九人。据笔者推测,作为见证此次秋禊的画师,既然要为如此多人写真并画景,他可能不在画中;而作为此次会祭主角的朱琦,应当参与了写真,那么,写真图中所绘人数和1847年秋禊参与者人数是较为符合的。

表格一:1844—1847年顾祠会祭参与人数

根据何绍基的记述,顾祠早期规模为“祠宇十丈见方”〔3〕,占地约一千平方米,与写真图中建筑规模大致相当。朱琦的《顾先生祠记》则记载了顾祠的建筑布局:“祠三楹,两庑各五,其北以庋《宋元学案》书版,南以备游宴。东南有小亭,下覆开成石井栏,庖湢具焉。”〔4〕这与写真图中的建筑布局也基本一致。写真图中建筑可分为三个空间,居左的院落应为北面的祠堂主体部分,有一堂两庑,庭院中有执爵祭祀之人,伏案执笔的何绍基亦在此空间中;中部仅露出一角的空间与其右广阔的庭院应当为”以备游宴”的南面空间,其中分布着多个集会群体,与北面祭祀的庄重场景相比,他们更为闲逸自得。其东南确有一处小亭,它被掩映在苍松之间,画中可见其基座和台阶,以及亭子周围的栏杆。

从画面布景来看,院内种植的树木大部分为四季常青的苍松翠柏,这与祠堂建筑的功能与氛围颇为契合。而松柏中间散布的几株小树,它们枝丫上稀疏的红叶似乎暗示着此次会祭确实发生在秋日。

图3 引首

图4 晰叟手书知单临本

综上所述,我们可以初步断定,此长卷中的写真启和写真图并非出于同一时期,写真启是为1846年春禊所书,写真图则是为1847年秋禊所作。因此,写真图的名字应拟为《顾祠秋禊图》方才符合史实,其作者为吴俊。

何绍基请吴俊作《顾祠秋禊图》,在其他文献中亦有提及。《江阴县续志》记载:“吴俊,字冠英,处士,擅长六法,尤工于写真。游京城,名动王公,自瑞郡王奕志以下,如戴文节熙、何子贞绍基、苗仙露夔、张穆诸名士……均深相推重……何倩作《顾祠秋禊图》,苗倩作《秋谷论心图》,称之曰韵士。”何绍基《村谷论心图记》亦记载:“余仿竹垞作《烟雨归耕图》……画者江阴吴隽,前作《顾祠秋禊图》者,亦韵士。”〔5〕

三、引首之谬误

该写真图引首“何蝯叟顾祠春禊图”为王运长所题,时间为“辛酉嘉平之朔”,即公历1921年12月29日。后钤朱文印“寄觚金石长年”“自号寄觚”“翊钧父”三枚,以及白文印“王运长印”一枚。

王运长(1874—1928),字翊钧,号寄觚、长公、觚头陀,湖南长沙人,光绪贡生,宦游于江浙川冀诸地,辛亥后,流寓海上,鬻书自给,晚年返里,乞书者纷集,乃湘中名儒叶德辉弟子。

该长卷的引首和跋文一均由王运长书写。在跋文一中,他详细叙述了他与写真画和写真启的渊源,并断言两者为同时之作,根据写真启的时间,断定写真画亦是为1846年顾祠春禊所绘,并主张将写真图与写真启合裱为一。

王运长在其后1925年题写的跋文中也意识到,两者之间存在不符之处。前述《写真启》中,何绍基记载1846年《顾祠春禊图》作者为“厂西门路北天韵阁李君”,与此画中所署“吴俊”不符;又丁未年为1847年,而《写真启》作于1946年,时间也无法对应。

但他紧接着又提出了大胆的猜想:“然启固明言,俟总写成图再求题记,曰俟日总,则其始之为分,可知其非咄嗟立办,亦可知况工写真者未必皆工布景,吴固以善画画写真名者(曾绘黄仲则遗像,刻《两当轩集》卷首),安知此图非李写真而吴布景?李任其分而吴任其总乎?总之,蝯叟一像既已逼真,图启人数相当(图中画像除小童,凡二十八人,启列三十一人,着圈者正符廿八之数),时日相去未远,以启合图当不尽为武断。”

何绍基在写真启中云“俟日总”,王运长解读为“其始之为分”,所以画此写真图“非咄嗟立办”。他认为此画可能是合作画,李君写真,而吴俊画景,或者李君任分画师而吴俊任总画师。但事实可能并非能如此牵强解释。

从时间来看,1846年顾祠春禊的写真画作,确属“咄嗟立办”之事,从春禊日二月下旬延续至三月中旬,画师每日在顾祠现场依次描画参会人物,在当年春日即应已将人物一一画好,即使布景需要一些时日,也应不至于迟至1847年冬日才成稿。从作者来看,写真启前言应写于1846年春禊日即二月廿五日,启中明确记载请的画师为“厂西门路北天韵阁李君”,认为他“能写真”,那么,写真启对应的写真画中人物写真即为“李君”所画。吴俊亦为写真能手,而且是何绍基、张穆等京城名士的朋友,为他们所推重,如果真如王运长所言请吴俊任总画师,绝不至于在写真启中绝口不提其名,亦不至于让“李君”写真,而吴俊来布景。从呈现在我们眼前的这幅图我们可以看到,画中人物分为若干组别,或坐或立,皆神态自若,和顾祠内的一砖一瓦、一草一木高度相融,如若不是提前布好景,至少拟好草稿,绝不可能呈现出这般和谐有序的画面。

因此,王运长的考证存在谬误,写真启和写真图实非同时之作。写真启书写于1846年春禊,并由“李君”作《顾祠春禊图》,该图今已不存;写真图则作于1847年秋禊,由吴俊创作,并于当年冬日完成。所以,此写真图名称应为《顾祠秋禊图》。

四、《蝯叟手书知单》临本

《蝯叟手书知单》临本中有云:“启:五月廿八日,亭林先生生日,定于卯正斋集,行礼即,为浣翁称祝,颂翁作饯单到书‘知’,为此公启,每人带钱三千文。”后列有十名欲来参与者的名号。末尾钤有印谭泽闿的朱文印章“瓶翁所临”。

此份谭泽闿所临《蝯叟手书知单》临本作为长卷的一部分,载于谭泽闿所记跋文四和跋文五之间。谭泽闿在跋文五中说明了此份《知单》及其临本的来源:“兼民(注:徐崇立)老兄出示《蝯叟顾祠春禊图》,命为题记,因假得湘潭袁氏所藏《蝯叟手书知单》,敬临于卷尾,《知单》为道光廿六年亭林先生生日祭时所书,正作此图先一年也。”

图5 何绍基写真

图6 张穆写真

图7 疑似孙鼎臣形象

谭氏在跋文中所云“湘潭袁氏”即近代著名藏书家袁思亮(约1880—1939),字伯夔,自号蘉庵,湖南长沙府湘潭县人,清光绪朝山东巡抚署理、两广总督袁树勋的长子,晚清诗坛泰斗陈三立的学生。他精鉴赏,喜藏书,收藏巨富。《蝯叟手书知单》原本即为他所珍藏。

事实上,谭泽闿在其跋文四中即已提到袁氏:“乙丑二月花朝,长沙简易、湘潭袁思亮、衡山向燊、山阴俞明熙、衡山聂其杰同拜观。”谭泽闿从袁思亮处借来《蝯叟手书知单》原本,恭谨地临于长卷后,因此才有了现在我们可见的谭泽闿临本。

后袁氏藏书楼不幸失火,所藏图书几乎全部焚毁,仅剩翁方纲旧藏宋刻本《施注苏东坡诗集》,袁思亮冒死救出,只剩下烧残的版心部分,重加装裱,世称孤本〔6〕。因此,《蝯叟手书知单》原本可能也未幸免于难,被焚毁于此次火灾。所幸谭泽闿临本犹在,既为临本,此份知单应忠实还原了何绍基当年书写的内容。

根据谭泽闿跋文五我们还可知,《知单》是1846年顾祠生日祭时书写的。参照《顾先生祠题名第一卷子》中记载的历年顾祠会祭人员名单,此知单中所示信息确实与1846年顾祠生日祭最为相符。此年生日祭与祭者为“叶志诜、郑复光、陈庆镛、何绍基、张穆、赵振祚、杨尚文、杨尚志”,合计8人。《蝯叟手书知单》中,“郑五老爷”即郑复光,“陈都老爷”即陈颂南,“叶老大人”即叶志诜,“张四老爷”即张穆,“赵大人”即赵振祚,“杨二老爷”即杨尚文,“杨六老爷”即杨尚志,“何子贞”即何绍基,此八人均参与了此次生日祭。知单中所载“潘四少老爷”即为潘曾玮,他虽应了此次生日祭,但最终未能成行;“王老爷”可能为王茂荫(子怀),知单中记载他“明早因会议事,必须入内,如能候至午初,尚当趋赴”,但最终也未出现在此次会祭名单中。此次生日祭“定于卯正斋集”,即五月廿八日晨六点即已开始,参与会祭的八人最终没能等到“午初”王老爷的到来,生日祭应当在上午十一点时已告结束。

五、画中人物与创作风格

《顾先生祠题名第一卷子》记载,1847年顾祠秋禊的与祭者有“叶志诜、苗夔、戴䌹孙、陈兰第、何绍基、王茂荫、吕贤基、刘位坦、钱步文、李恩庆、方允镮、魏大纲、边浴礼、吕佺孙、潘曾玮、孙鼎臣、刘传莹、胡焯、徐鼒、黄彭年、祁之镠、杨炳光、蒋德馨、乔松年、冯志沂、何秋涛、张穆、张辛、吴俊。”除了吴俊本人之外,其他人的图像应当均在画中。而这些图像是否可与人名一一对应?目前根据文献可以初步确认的为三人:何绍基、张穆(石州)和孙鼎臣(芝房)。

画面居中有一方桌案,案前着蓝布长衫,屏气凝神,方欲下笔书写的士人即为何绍基,此图充分展示了他创作书画作品时“悬臂回腕”之势。王运长在跋文一中也证明了此点:“图中画像二十余人,惟据案挥毫者能指为蝯叟,盖蝯叟作书,必回腕高悬,斯图毕肖,又大令为何氏门客,言于其家,见蝯叟遗像数幅,其中年一幅神貌正与此合故也。”

画中可知的第二人为张穆,他居于画面最左一组站立士人最前,左手端盘,右手执爵,作祭祀状。徐崇立写于1925年的跋文六中记载:“去秋携之京师,博记时彦,卒无所得,仅据陈士可一笺,知执爵者为张石州而已。”张穆(1805—1849),号石州,山西平定人。1839年应顺天乡试,因不堪受辱而退场,遂绝意仕进,专心治学。精训诂,通天文、算术,尤精于西北史地之学。张穆是顾祠会祭中的重要人物,他与何绍基、苗夔为密友。何绍基正因为看到其所撰《顾亭林先生年谱》,得知顾炎武生日在五月二十八日,方决定筹款兴建顾祠,并于1844年始每年三次祭祀顾氏,才有了后来延续八十余年的顾祠会祭活动。1844年至1848年间,除了1847年生日祭,1848年春祭因期服,秋祭适郊外未与祭外,其他历次顾祠会祭均可见到他的身影,直到1849年十月他以四十四岁之龄溘然长逝。张穆参与1847年顾祠秋禊,时年42岁,与画中人物年龄相当。

1848年初一日,张穆在其诗作《丁未九日顾祠秋禊图分韵得燕字戊申元日补作》中回忆了他与何绍基在顾祠建立和会祭活动中的贡献与作为:“断手癸卯夏,何君实营缮……吾从何君后,岁时絜椒奠……一卮酎顾子,敬申藻荐。”这些诗句证实了他在参与的历次顾祠会祭活动中主祭的身份。他又赞扬何绍基交游广泛:“何君规模廓,结识多才彦。小子意量狭,交旧余狂狷。志同趣岂异,颖脱利钝见。”在诗中,他还提及了《顾祠秋禊图》中的一些画面:“琴剑一昔留,庙貌千载擅。井亭初结苒,檐竹已苍蒨……吾无力拯之,坐观丹碧绚……双松翠拂屋,阅人荣枯遍。”“丹碧”应指此画,而琴、剑、井亭、檐竹、双松,这些意象恰恰作为人物配景散布于《顾祠秋禊图》中。

[清]佚名 赵公明像轴 298cm×144cm 纸本设色 长沙市大观仓艺术博物馆藏

题跋三中,经易培基确认的第三位可与画像对应的人物为孙鼎臣(1819—1859),他是湖南善化(今长沙)人,字子余,号芝房,清道光进士,选庶吉士,授编修。此则记于1931年的题跋曰:“瓶斋先生(谭泽闿)近获《何子贞顾祠修禊图》,为江阴吴隽所画。图凡二十有八人,除猿叟及张石州外,余尚识石州后绿袍短髭者,为孙芝房。”易培基所凭借的依据是:“以早季曾见一图,有吴荷屋、黄虎痴、何子贞、孙芝房、熊鞠庭五人一幅,故识孙也。”

易培基与故宫博物院渊源颇深,1924年任“办理清室善后委员会”委员及所属图书博物馆筹备会主任,1925年故宫博物院成立时任理事兼古物馆馆长,1928年北伐战争结束,奉命接收故宫博物院,次年任故宫博物院首任院长,1931年后又兼古物馆馆长。他所亲见的清宫文物自然多不胜数,眼力应是毋庸置疑的。但是,他在此画中指认出孙鼎臣却不免让人生疑。孙氏参与此次顾祠秋禊时年仅28岁,与图中人物年龄颇不相符。易培基所言人物,紧随张穆站立于其正后方,身着浅绿长袍,短须深目,满面斑点,神情肃穆,年龄在40岁左右。易氏撰写此题跋时,离《顾祠秋禊图》创作时间已过八十余年,他虽以其他画中孙氏形象作参照,但他可能没有区别画作的年代,因此作出了错误的判断。

从绘画风格来看,《顾祠秋禊图》首先是对宋元以来肖像画的传统手法的借鉴与沿袭,即略用淡墨,钩出五官部分的大意,全用粉彩渲染,从衣褶线条来看,吴俊主要继承了南宋以来的院体笔调,刚健挺拔,简洁概括。其次,此写真图也体现了西方绘画对中国绘画的影响和渗透,在人物造型上吸收了西方绘画的明暗凹凸之法。作品刻画细腻,造型准确,人物面部肤色与真人接近,眉眼鼻唇的描绘凹凸分明,凸显纸面,具有十分真实的视觉效果,其遵循的是以曾鲸为代表的肖像“写真”路线。此幅写真群像图亦体现了清代人物画的一个特点:更偏于表现重大题材,展示宏大的人物场面。

[清]佚名 真武大帝及三官大帝画像轴 232cm×115cm 纸本设色 长沙市大观仓艺术博物馆藏

[明]佚名 释迦牟尼入大涅槃图轴 157cm×100cm 绢本设色 长沙市大观仓艺术博物馆藏

[清]佚名 三大士像轴 177cm×93cm 纸本设色 清康熙八年(1669) 长沙市大观仓艺术博物馆藏

[清]佚名 关公众神图轴 135cm×79cm 绢本设色 长沙市大观仓艺术博物馆藏

[清]佚名 儒道释众神图轴 183cm×97cm 绢本设色 长沙市大观仓艺术博物馆藏

[清]佚名 诸神图轴 180cm×90cm 纸本设色 长沙市大观仓艺术博物馆藏

[清]佚名 紫薇高照图轴 174cm×92cm 纸本设色 长沙市大观仓艺术博物馆藏

[清]佚名 刘海戏金蟾图轴 128cm×55cm 绢本设色 长沙市大观仓艺术博物馆藏

[明]佚名 观音像轴 135cm×65cm 纸本设色 万历十年(1582年) 长沙市大观仓艺术博物馆藏

[清]邹康、姜牧、胡锦 五子哭母墓图轴 56cm×44cm 纸本设色 长沙市大观仓艺术博物馆藏款识: 张开之妻孔氏卒,遗有五子。续妻李氏,悍恶异常。五子哭于母之墓前,夜梦母抚儿背,取白巾题诗遗开,曰,新人闻旧人,暗涕几盈巾。同衾今已隔,对面永无因。有意怜遗子,无情亦任君。欲知肠断处,明月照孤坟。及觉墨迹未干,五子呈于开,开以告连帅闻于朝,李氏罚岭南。

[明]陆治(传) 搜山图之一 61cm×806cm 纸本设色 美国波士顿美术馆藏

[明]陆治(传) 搜山图之二 61cm×806cm 纸本设色 美国波士顿美术馆藏

[明]陆治(传) 搜山图之三 61cm×806cm 纸本设色 美国波士顿美术馆藏

注释:

〔1〕段志强:《顾祠—顾炎武与晚清士人政治人格的重塑》,复旦大学出版社2015年版,第4页。

〔2〕俞剑华编:《中国美术家人名辞典》,上海人民美术出版社1985年版。

〔3〕何绍基:《忆顾祠》,《何绍基诗文集》,第468页。

〔4〕朱琦:《顾先生祠记》,吴昌绶编:《顾祠小志》刻本,民国十一年,第8-9页。

〔5〕何绍基:《村谷论心图记》,《东洲草堂文钞》,影清光绪刻本。

〔6〕白淑春:《中国藏书家缀补录》,宁夏人民出版社2016年版。

——何绍基特展

——何绍基临《兰亭序》研究