从“出走”到“归来”

——中国新农村电影中的现代化影像书写

肖艳华

一、从农村空间“出走”到城市空间——一种现代化意识下的被动体验

(一)“农民工”——一种城市身份的向往

图1.电影《一点就到家》剧照

从现代性视角来看,农民进入城市是获得现代化体验的一种有效途径,城市里所具有的明显经济意识成为他们从农村出走的直接动因。例如,《一点就到家》中的年轻人出走是因为在老家种茶所得的年收入远远少于城里工作所得。《十八洞村》里的小薇出去打工,是想让自己和父亲过上好日子;杨英俊的儿子常年在外打工的原因是因为要挣钱还债。这种对于城市空间的向往,在聚焦山区环境、少数民族群体的新农村电影上表现得更为明显,如《出山记》中定居务川或遵义的“移民”身份成为大漆村村民申周改变生活现状的寄托与希望,因为在传统的认知里打工与创业此类经济活动,只能在城市里进行。

日常经济活动密集的城市空间,是农民渴望实现富裕生活的重要场域,也是“农民工”这一新身份的生产空间。这一身份是随着中国经济极速增长与城市化进程加快所诞生出来的特殊经济身份,在社会市场经济的作用影响下,“赚钱”成为农民行动的方向与价值的取舍点。在打工活动中,他们通过务工获得经济报酬以解决贫困,成为他们最主要的目的。他们认为只要参与城市的经济活动,就能获得一定财富且改变固有的身份,但这种趋利行为下的理性选择并没有令“农民工”身份获得符合他们理想化的社会身份认同。例如,《十八洞村》里的李小薇两口子外出打工却碰到了跑路的老板;《一点就到家》中的李绍群与彭秀兵都认为,城市也始终不属于他们。

“农民工”在社会经济发展中起到了不可替代的巨大推动力,但是回到个体身上,他们的心里意识状态往往与底层相联系。这种底层主要体现在经济地位的边缘,农民工群体绝大部分从事着技术含量较低的劳动密集型工作,如在《一点就到家》的结尾处,外出打工的村民回到村寨参与创业时,谈及他们在城市的打工身份是“外卖员”“快递员”“保安”等。再者,他们是社会意识上的底层,如《出山记》里的申周谈到贵州的年轻人去打工为外面的老板挣再多钱,也改变不了穷人的身份,更改变不了贵州在别人眼中的落后贫穷模样,所以他的目的就是想搬到城市里去。传统的城乡二元观念,将农民与城市居民作了身份区分,如户口身份、医保身份。在《我和我的家乡》中,张北京铤而走险用自己的医保卡为表舅治病,就是医保身份的区别带来的问题。但是,在近些年国家推动返乡就业、完善新型农村合作医疗体系等政策的广泛实践下,这一困境已经基本得到了解决。

(二)“自由者”——一种挣脱环境束缚的渴望

自由是人类作为个体的自我觉醒与美好追求,在新农村电影中,对于自由的追求不是纯粹抽象式的,而是在立足于经济生产力发展的现实基础上所追求的精神自由。进行实践活动是人实现自由的根本途径,这是自由的理性认识,也是必然认识。《一点就到家》中,彭秀兵从农村走向城市,与经济动因的打工是存在差异的。他回忆起对于城市的最初向往是在村寨里,大人们围坐在一起入迷地观看电视的情景,而电视中播放地正是关于城市的繁华景象。爸爸让他一定要走出去,去了解外面的世界,因为外面的世界样样都有。而这里的“外面世界”,更多指的是城市自由。

正是基于这一传统的地理决定视角,人们习惯地认为环境的相对封闭势必会阻碍经济的发展,从而束缚人在未来可持续发展的可能性。在聚焦不同地域的扶贫题材中,以贵州山地环境的突围,成了寻找城市现代化体验,获得自由解放的独特书写。《情系喀斯特》中,扶贫致富是以克服喀斯特地貌环境为主的攻坚战;《出山记》中,人口迁移是深处大山、交通不便的环境迫使;《天渠》中,脱贫意识是在艰险无比的悬崖峭壁上开凿出生命之泉;《文朝荣》中,文书记所思考的是如何改变贫瘠的土地,让村民过上丰衣足食的小康生活……这种被环境的裹挟感,成为贵州农民向往城市空间的主要动机选择,因为城市空间里的自由特质能带来与山地环境截然不同的生活方式与文化体验。

这种对象征自由城市空间的向往,正是源自于现代化的卷席下,因巨大环境差异直接导致的经济落差所带给乡村空间的困境与焦虑,从而寄希望于挣脱地域的生存压力去寻求新的解放。《出山记》中,申周一家的出走是对山村环境的彻底否定,以及期望于城市生活能够带来转变。还有一种积极的影响焦虑是在认识了乡村环境的恶劣之后,通过出走城市去获得财富、知识与能力,再返回乡村努力去改变环境。在《我和我的家乡》之《回乡之路》的篇章中,高老师对于闫飞燕的鼓励是好好学本事,努力让家乡变个样。出走成为她渴望让家乡环境变得“自由”的主要动力。《天上掉下个UFO》的篇章中,黄大宝对于城市的向往也在改变自身环境中获得了印证,希望通过“物流”的方式去沟通山村、去改变贵州。他们将在城市里的自由意识,挪移至农村空间里的生产与生活之中,实现了两种空间的相互促进与交融发展。

二、从城市空间到乡村空间的“归来”——一种现代化意识下的主动体验

(一)“农民工”身份的自我回归

彭秀兵的身份回归是层层递进的:第一层回归是身体实在的回归。他选择回乡开快递站,渴望将城市里熟悉的快递业务扩散到村寨里,不用再背井离乡外出打工。第二层是身份意识的回归。在借助魏晋北的现代化商业理念走出创业成功的第一步时,他们的创业却陷入了危机,而危机的源头正是现代化与传统化意识的碰撞——彭秀兵坚持无条件给乡亲们退货退款,即使违背了“七天无理由”的现代商业规则。第三层是从身份意识到精神意识的回归。当他们峰回路转重新创业,与唐绍群一起带领乡亲们种植出了获得国际认可的云南咖啡时,面对市场资本的上门收购,他与唐绍群坚定地拒绝了高额的收购金额。因为,他们答应了村民要改变家乡。当咖啡成为改变家乡未来的希望时,他们坚持家乡的希望不能交给外人。这种回归意识并不意味着对现代化的拒绝,而是在对现代化本质的认识上,有了更深刻的回归意图。

农民身份的回归并非意味着传统农民身份的回归,它是借助城市空间的体验经历,完成了有意义的、科学式的回归。首先是引导城市生活流向农村空间,如类城市化生活方式的选择,收取快递、喝咖啡、做股东、上班等生活形式曾被僵化地认为是城市空间独有的,而这种生活形式的空间挪移实现了农民身份外化的丰富性与社会性。其次是对农民工身份流离感的排解,回乡创业、到合作社上班都指代着生活的稳定,工作环境与人际关系的稳定给予了农民身份的自主与自由,使得他们不仅摆脱了打工生活的消极意味,更进一步凸显了在现代科学语境下对美好生活向往的坚定信念。

(二)他乡“城市者”的回归

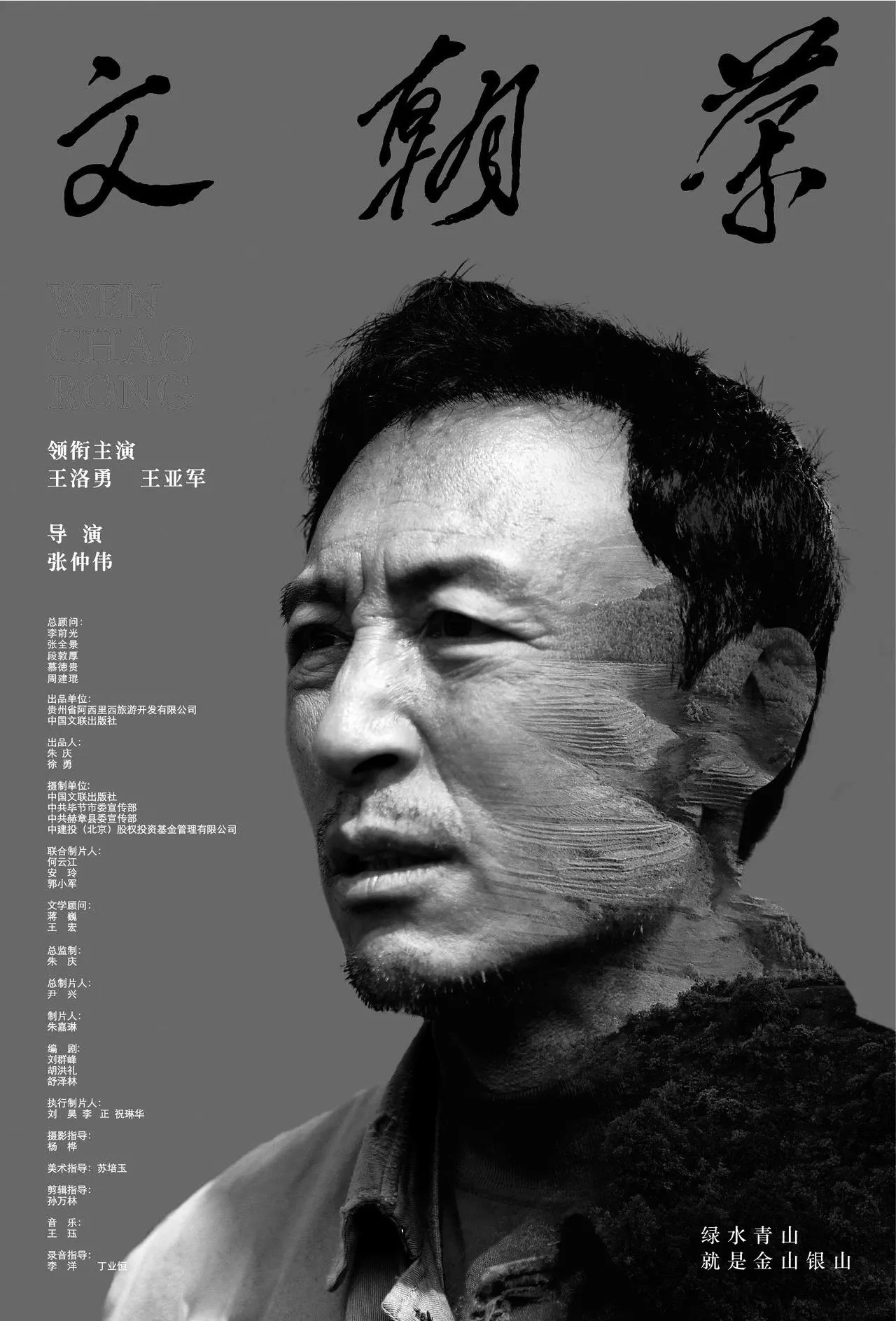

他乡的“城市者”进入农村首先是一种现代化物化符号的介入,在新农村题材的影像中,“汽车”符号成为这种介入的前奏。在《十八洞村》中,无法进村的汽车;《三变》中,突然陷进泥里的汽车;《文朝荣》中,突然不能行进的汽车……这些“汽车”意象指向的是现代化中的工业化,汽车是在科学技术的日益革新下成了人与自然关系的一种新式表达,即人征服了交通距离的空间障碍,但这种障碍却在乡村空间再次出现,均因地理的恶劣环境限制而无法再继续行驶。借由这一现代化符号,城市个体的介入随之即来:小王放弃汽车徒步进入十八洞村开展扶贫工作;陶万山离开城市,回到家乡开启新农业征程;海雀村的贫困因记者的报道而获得社会的重视。这些必然与偶然的现实因素,完成了城市个体在农村空间的形式融入。

从形式融入到内容融入,反映了“城市者”选择扎根乡村空间的能动性与反思性。在共同富裕的社会时代背景下,个体能动性是面对所处的环境或内部因素的刺激下,做出的有意义的行动回应。主观能动性的有效发挥离不开个体积极的社会认知与较好的知识能力,如《我和我的家乡》中的闫飞燕“带着本事”踏上回乡之路,凭借“带货直播”这一现代消费形式的经验能力,参与改变家乡的希望之旅;《彩云深处》中,退休的周教授夫妇以专业的教育知识奋力去改变故乡教育资源的贫瘠。从能动性到反思性在《一点就到家》中的魏晋北身上体现得极其明显,他以现代化的商业意识辅助彭秀兵的创业,而这种能动性是他们前期创业成功的重要保证。反思性在于,他从被动融入乡村空间转为主动参与乡村建设。魏晋北一开始奔赴农村的行为是他事业失败、身体危机之下的被动逃离,但是在经历了一连串的乡村体验后,他最终选择主动回归农村空间,与村民们一起努力让没有未来的乡村成为改变世界的可能。这种反思性在个体不断地调整自身的行为方式后,用更理性的姿态重新参与城市与乡村的互动交流,从而不断地提高了社会总体实践的参与能力。

图2.电影《彩云深处》剧照

(三)“英模”身份的超我坚守

三、新农村电影中现代化影像差异书写的原因

(一)农村作为差异空间的建构意义

现代化浪潮使得城市空间成为社会最主要的视觉景观与活动场域,造成了形式与内容被断离的均质空间。断离指的是城市空间里的行动并非是为了精神意义的获得。不可否认,在消费主义的操纵下,城市空间已经被整合与征服,日常生活被消费主义全方位式占据,继而被同质、成为被商品化受控的场域。在这种消费意识的滥觞下,个体在城市日常生活中遭遇了各种危机,如魏晋北选择离开城市的动机是事业的受挫,商业资本与社会生活的矛盾侵蚀着人的生存欲望。在这样的背景下,乡村差异空间的重建意义在于打破以城市为中心的绝对消费空间与图像时代。

图3.电影《文朝荣》海报

中国社会主义差异空间的生产是为了差异正义的建构。从整体来看,所有空间汇聚在一起必然呈现出若干的差异空间,它们在自然生态资源、空间分布、主体利益上都是不均的,且不同民族、不同区域都呈现出差异性。差异正义并非要求消散差异,而是要求在差异空间的合理优化意识上,并不抵抗单个的差异空间,均衡不同差异空间的利益分配,做到真正的错落分布、秩序井然、共享成果,这才是差异空间生产的必然意义。在社会主义的空间生产中,更应该正视这种差异的自然性与运动性,并以这种差异为基础,促进不同区域、不同民族、不同文化的交流,尊重所有空间的主体间性表达,最终促进社会主义共同富裕空间的再现。同时,中国社会主义的差异空间生产还是一种崇高价值的追求,是一种差异正义真正与身体本能的结合实现,是在清晰认识不同空间的能力与需求上,达成的社会共识,并做到了法律的保障,实现了切实的公平与自由。

(二)诗意栖居的空间保留

图4.电影《我和我的父辈》海报

结语

【注释】

①薛金慧.全面开启农业现代化建设新征程[J].陕西日报,2021.3.21.

②邓泽球.李开明.共同富裕的实现路径[N].光明日报,2021.9.16.

③赵凌.媒介·话语·权利·身份:“农民工”话语考古与身份生产研究[D].杭州市:浙江大学.2013.

④钟仕伦.论康德的地域美学思想——以《自然地理学》为中心[J].四川师范大学学报(社会科学版),2013(5):66.

⑤马克思.恩格斯.马克思恩格斯全集(第23卷)[M].北京:人民出版社,1972:390.

⑥费孝通.乡村协调发展[M].苏州:江苏人民出版社,1991:322.

⑦马克思.恩格斯.马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1995:104.

⑧中华人民共和国农民专业合作社法[N].人民日报,2006.12.15.

⑨孟君.中国当代电影的空间叙事研究[M].北京:商务印书馆国际有限公司,2018:254.

⑩孔文请.超我:他律内化的理想类型[J].伦理学研究,2008(11):93.