鱼虾绵霉病研究进展

赵楠 ,巫爱军 ,张世奇 ,唐自力 ,彭程 ,赵桂华 ,3*

(1.江苏农林职业技术学院,江苏 镇江 212400;2.句容市渔业技术推广站,江苏 镇江 210036;3.句容市润泰生物科技有限公司,江苏 镇江 212400)

绵霉属部分物种是养殖鱼类和虾类的病原菌,可引起水稻烂秧病。目前,由绵霉属卵菌引起的病害称为绵霉病(Achlyasis),常见的有美洲绵霉(Achlya americana)[1-4]和两性绵霉(Achlya bisexualis)[5-6],可感染虾类、鱼类和鱼卵,具致病性强[7]和分布广等特点。绵霉菌与水霉菌一样,在养殖水体中普遍存在,对养殖水体环境有很强的适应能力,抗逆性强,能通过有性生殖抵御不良环境,一般药物难以将其杀灭,因此绵霉病的防治困难较大[8]。在朝鲜,绵霉菌被列为鱼类的主要病原菌[9]。

目前,全世界共报道绵霉属141 个分类单位,其中包括23 个亚种和5 个类型。Ziegler[10]报道了美国弗罗里达绵霉属21 种,我国报道了12 种和1 个亚种(表 1)。

表1 我国记载的绵霉属种类

1 绵霉病危害

1.1 虾类病害

绵霉菌可寄生在欧洲高贵小龙虾(Astacus astacus)软角质层[15],以及欧洲近缘螯虾(Cambarus affinis)、土耳其小龙虾(Astacus leptodactylus)[16]和澳洲淡水龙虾(Cherax quadricarinatus)的鳃瓣上[17],引起病害。

1.2 鱼类病害

绵霉菌菌丝从鱼体表面的伤口侵入到皮肤中,随后引起鱼的抵抗力减弱,鱼体表面出现白色菌丝体,感染严重时2~7 d 死亡。此病多发生于高密度或污染严重的养殖池中,当鱼体免疫力减弱或有外伤时易被侵蚀,引发病害。绵霉病可用约2%的食盐水对种苗消毒,可除去部分菌丝,进而减少病害发生。

目前,危害鱼类的绵霉菌主要为3 种,其中两性绵霉寄生或附着在鱼体,是一种生物致病病原体,对河川沙塘鳢(Odontobutis potamophilus)和其鱼卵的感染性较强,二者7 d 的感染率分别为91.7%和 95%[18-19]。异丝绵霉(Achlya klebsiana)可感染黄颡鱼(Pelteobagrus fulvidraco)引发病害[20]。美洲绵霉是朝鲜高侵染性鱼类病原菌,可造成鱼类大量死亡[9]。

1.3 水稻烂秧病

鞭绵霉(Achlya flagellata)、层出绵霉(Achlya prolifera)[9,11]和美洲绵霉可引起水稻烂秧病[9,21]。

2 病原形态特征

绵霉属隶属于卵菌纲,水霉科,引起的病害统称为绵霉病,大多数种类为水生物种,是水产动物病原菌,目前主要病原菌为两性绵霉和美洲绵霉。

2.1 两性绵霉

两性绵霉菌落在PDA 培养基上呈白色,见图1[14],呈放射状,伴有大量蛛网状气生菌丝。菌丝较细透明,无隔,有分支,粗 1.3~1.5 μm。芽孢多,(60~100)μm×(50~70)μm,一般呈球形、亚球形、卵圆形、倒卵形或短柱形,梭形较罕见,具薄壁或厚壁,顶生或中生,单生或串生,见图 2(a)(b)(c)[9]。游动孢子囊具两种形态,一种为柱状、梭状或棒状,(35~220)μm×(6~40)μm,见图 3(a)(b);另一种为烧瓶形、球形、梨形或倒卵形,(25~86)μm×(20~68)μm,均通过出芽或释放游动孢子萌发,成熟后脱落。初期孢子囊直径为9.0~11.5 μm,次生游动孢子囊合轴产生,产生游动孢子时,在其囊中部发生一个液泡,由液泡将原生质分成许多小块,每小块形成一个游动孢子。游动孢子肾形,直径约5 μm,自顶生游动孢子囊释放后,在游动孢子囊口外聚集成团。休止孢子呈球形,直径3~6 μm。释放游动孢子萌发形成菌丝,不常见圆柱形,对称分支,(150~400)μm×(25~35)μm,藏卵器顶生,见图 3(c)[14],少数中生,呈球形或梨形,直径为29~53 μm,光滑,柄结实不易脱落,直径为9~18 μm,有时分两枝,并各产一个藏卵器,每个藏卵器周围有雄器从侧面附着。卵孢子侧生,偶尔顶生,罕见中生,球形或倒梨形,见图4(a)(b)[14],偶有卵形,齿形,直径 60~80 μm。卵孢子有短柄,直、稍弯曲或不规则形,偶有1 个分支,一些卵孢子稍微向上展开,每个卵孢子有3~9 个卵球,成不对称球形或卵形,直径14~17 μm,壁厚,具有颗粒状内含物[14]。

图1 两性绵霉的菌落

图2 不同形状的芽孢

图3 两性绵霉游动孢子囊(Bar=50)

图4 两性绵霉球形卵孢子(Bar=50)

2.2 美洲绵霉

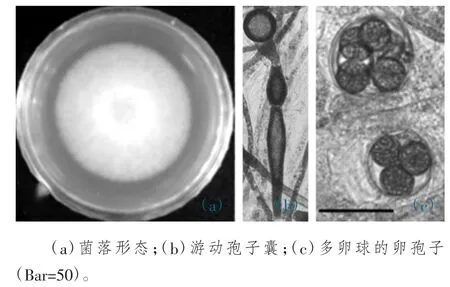

美洲绵霉形态特征见图 5(a)(b)(c)[9]。美洲绵霉广泛分布于温带地区,在绵霉属内,美洲绵霉有很明确的有性结构特征。菌落白色,见图5(a),菌丝体稀疏或紧密,菌丝粗壮。芽孢多少不一,呈圆柱形、梭形或不规则形,通常顶生和串生,见图5(b)。美洲绵霉通过梭形芽孢状的菌丝释放游动孢子或萌发,游动孢子囊呈梭形、圆柱形或棍棒状,对称分支,(130~700)μm×(20~50)μm,游动孢子单型,通过顶端孔口释放,其可持续簇生,或从出口处部分脱落,有时在孢子囊内萌发,原生孢子囊直径为10~11 μm。卵孢子侧生,偶有顶生,罕见中生,球形或倒梨形,偶有卵形,罕见齿形,50~80 μm。藏卵器柄粗壮,直、稍弯曲或不规则形,不分支。卵孢子偏中生,球形,直径为20~30 μm,每个产卵器中可产生 2~15 个卵孢子,见图 5(c),表面光滑,有明显的凹坑[22]。

图5 美洲绵霉形态特征

3 生物防治研究

地衣(Lichen)是一类子囊菌,是真菌与藻类或蓝细菌的共生体,分布广,耐寒且耐旱。已应用于食、饲、药和环境等方面,其次生代谢产物构成了天然有机化合物独特的类群,其中酚酸类物质为地衣所特有,许多地衣类群都含有松萝酸(Usnic acid),具有良好的抗菌作用。1940—1950 年地衣曾被确定为筛选抗菌素的重要研究对象,我国研究人员使用乙酸乙酯从地茶(Thamnolia vermicularis)中分离出1 个结构为6-二十三烷基-2,4-二甲氧基苯酚新的化合物,抗菌活性佳。

刘文霞等[8]研究表明,地衣粗提液对两性绵霉菌丝生长具有抑制作用,黑穗石蕊(Cladonia amaurocraea)、中国树花(Ramalina sinensis)和地茶的乙酸乙酯浸提液对两性绵霉的抑制率分别为100%,80%和100%,低浓度的地衣浸提液对绵霉菌菌株均有一定的促进作用,其较高浓度的地衣浸提液可有效抑制两性绵霉菌丝的生长。地茶活性成分为地茶酸(Thamnolic acid),较其他 2 种地衣对两性绵霉的抑制效果更好。地衣提取液处理两性绵霉,菌丝生长速度变慢,比正常菌丝更短,菌丝稀疏。

4 结语

绵霉属卵菌引起的水产动物病害较水霉(Saprolegnia sp.)少,因此受重视的程度较低,在实际生产中也易将绵霉病当作水霉病,未准确鉴定病原。目前,全世界共报道141 个绵霉属分类单位,大多数为腐生菌,但真正能够引起水产动物病害和水稻秧苗腐烂的病原仅有几种,其中对鱼类和虾类危害最严重的是两性绵霉和美洲绵霉。