教读课文怎么教

胡玲 刘锦华

摘 要 《叶圣陶二三事》是统编版《语文》七年级下册第四单元的第一篇教读课文。这个单元的教学重点是“略读”,即通过前三个单元的“精读”学习,学生可以掌握略读的阅读策略去广泛阅读同类文章。但是研究7则关于这篇文章的课例发现,仍存在很多误区:一、教学目标泛泛,没有抓住单元导读和文本体式;二、教学内容繁杂,没有正确预设学情;三、没有打通认知壁垒,没有构建教读课文应有的“样本”选文功能。基于此,《叶圣陶二三事》教学落点应重新调整:一要紧扣“略读”阅读策略进行教学;二要以培养学生语文核心素养为目的,设计教学活动;三要突出学生主体地位,合作探究学习。

关键词 教读课文;《叶圣陶先生二三事》;课例研究

统编版七年级《语文(下册)》选取了《叶圣陶先生二三事》这篇文章,放入第四单元第一课,即本册第13课。这单元的其他几篇课文分别是《驿路梨花》《最苦与最乐》《陋室铭》《爱莲说》。整个单元的主题是修身正己。单元的阅读策略是学习略读,快速捕捉阅读重点,能够对内容和表达有自己的心得。这篇文章原文有四千多个字,教材编者有意对课文进行删改,保留了两千余字。教材编者从语文教学角度有自己的考虑,节选后的课文更加紧凑、简明,散文线索和主旨也更明晰,更适合指导初中生阅读。但是笔者以为,删改原文其实对文本的解读造成一定的障碍。这篇课文语言淡雅、平和,结构简单、易懂,感情真挚、隽永,这样具有代表性的回忆性散文看似学生可以自己读懂,教师很容易教。但是笔者通过搜集整理而来的课例发现,文中语言、结构、感情教学都存在着或多或少问题,甚至有些语文老师文本体式不分,选文功能定位也不对。现在笔者就其中具有典型性、代表性的7则课例从教学目标预设、教学内容选择和教学环节组织三个方面进行探究,以期可以给《叶圣陶先生二三事》“这一类”的回忆性散文教读课文的教学有一定的思考价值。

一、《叶圣陶二三事》教学目标的预设

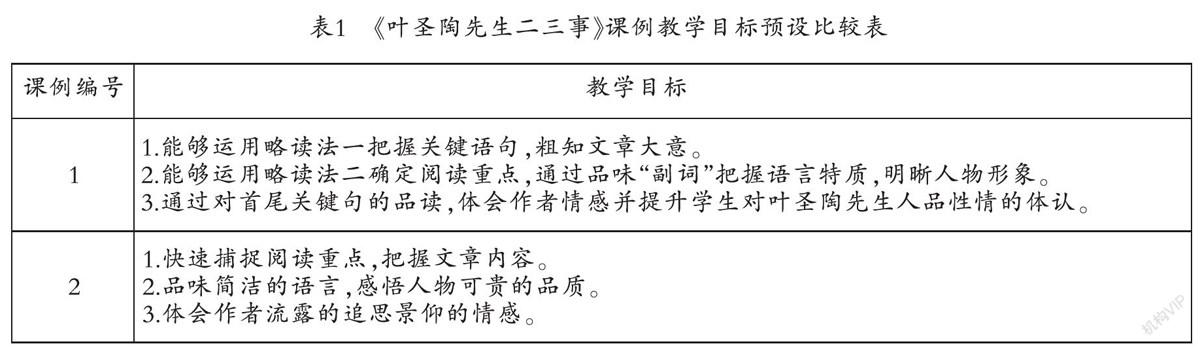

统编版初中语文教材打破老教材的零散缺陷,重视构建灵活的单元结构体例,重视学生语文核心素养的培养,致力于语文知识体系的重塑。因此,《叶圣陶先生二三事》作为一篇在“略读”单元的回忆性散文本应该有明确的指向性教学目标。但是7则课例中还是呈现出不同的教学目标的预设(见表1)。

由上表可知,不同教师对《叶圣陶先生二三事》这篇回忆性散文教学目标预设的侧重点是不一样的,但是除了课例4都抓住了本单元重点的阅读教学策略——略读的学习。课例3、6是从散文教学延伸至写作教学,侧重于引导学生刻画人物的方法,进而用于写作教学当中。要指出来的是课例7是群文写作教学,整合多个文本探究人物描写取材的方法,训练学生记事写人的能力。课例1、2、5、6侧重品析课文语言,学习叶圣陶先生待人宽、律己严的品德。课例4是两种侧重点的杂糅,学习目标有5个。从这7则课例来看,大多数教学目标的预设都抓住了“写人散文”的特征,看到了作者心中的人和事,知道教学要抓住作者独特语言和匠心独运之处,体会作者要表达的一己之感、一己之思。但是这7则课例的教学目标同样也存在着一些不可忽视的问题。

1.教学目标的割裂

这7则课例都是以三维目标预设的,即知识与能力、过程与方法、情感态度与价值观,但是这三类教学目标并没有很好的融合,甚至有些出现了割裂,比如说课例4、5。教学目标一般分为认知类目标、技能类目标和情感类目标,过去我们一直都是以三维目标为标准,但是随着语文素养不断被重视,三维目标的缺陷愈发的显现,也就是说过去三维教学目标极容易出现彼此的独立状态,没有立体式的整合。教学目标应该是统一的,应该是语文核心素养四个维度的整合,即语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解的综合预设。

2.过于注重情感、态度、价值观

这7则课例中都特别重视作者笔下叶圣陶先生高伟的品性学习,其实这篇课文结构明显,有明显的关键句,学生可以自己找出主题句,只要引导学生对所写事例进行概括即可。但是课例中还是有教师花大时间去细读课文,理解叶老形象。2017年实施的统编版初中语文教材进行了大量的改编,即采用双线结构组织单元。每个单元既有宽泛的人文主题,同时又有语文要素,这两条线均衡递进,贯穿教材始终。统编版初中语文教材深刻体现了语文工具性与人文性的统一,没有必要过于注重情感、价值和价值观,反而让“教读课”缺乏语文味。“修身正己”虽然是本单元的主题,但它也只是双线结构中人文主题的“入口”,教师应该更多考虑到语文和教学的需要,把语文教学的重难点放在这篇课文语言文字品析上面。

3.忽略教读课文定位

以课例4为例,注重课文描写手法的教学,而忽视了本单元阅读教学的重点手法“略读”的学习。课例4花大量时间了解以小见大的刻画手法,其实这首先是对学情的错误预判。这是七年级下册的课文,学生在小学时期就已经学了以小见大写作手法,并且学生基本已经掌握了。其次《叶圣陶先生二三事》选文定位应该是“教读课文”,在单元的导读就明确指出来是学会略读策略。这个单元的教学安排就经过前三个单元精读课文的学习,学生能够观其大略,粗知文章的大意。统编版初中语文教材注重构建“三位一体”的阅读教学体系,即从“教读”到“自读”再到“课外阅读”,构建多层次的学生自主学习的助学系统,强调学生阅读主体的主动性,重视多种阅读方法的培養。

二、《叶圣陶先生二三事》教学内容的选择

王荣生教授说过:“依据文本体式确定教学内容,依据学情选择教学内容。”7则课例中预设的教学目标不同,自然选择的教学内容也会不同(见表2)。

由上表可知,课例1、2教学内容的选择侧重教授略读的阅读策略以及品析“这一篇”散文的语言,体会叶圣陶先生的品性;课例3、4、5、6教学内容的选择侧重于学习叶圣陶先生品性和学习“这一篇”散文的写作手法;课例7只是选择这篇课文的写作手法为“样本”,目的是引导学生写作教学。从这7则课例我们可以看到,教学内容的选择是丰富多彩的,但是由此,我们也看到一些问题。

1.文本体式定位不准确

“依体式,定终点。”《叶圣陶先生二三事》教学内容的选择,需要把握选文的特质,从文本的体式入手。这是作者张行中先生回忆与叶圣陶先生交往的二三事,是一篇抒发作者自己独特感悟的回忆性散文。散文要按照散文的教法,散文教学的主要内容是引导学生体会作者在“这一篇”抒发的一己之感、一己之思,而不是在理解作者的感悟同时,又去学习写作手法。也就是说课例4、5这样的教学内容的选择是不对的,是没有准确抓住文本体式的,是没有文体意识的。

2.教学内容选择不准确

“研学情,明起点。”教学内容的选择要站在学生的角度去考虑,学生理解不了的、感受不到的地方,才是这篇散文最应该要紧的地方。七年级第二个学期的学生已经系统的学习了三个单元的精读课文,有一定的自我阅读能力,在这个基础上学习略读的阅读策略是符合学生认知发展水平的学习,也是符合学生“最近发展区”的教学,这样的教学内容选择才是准确的。但是课例3、4、5、6只是简单、匆匆忙忙的让学生浏览全文,并没有系统的训练学生略读的策略。不仅如此,这几则课例都花了大量时间去探究以小见大的写法,可真实的学情是七年级的学生在小学就学过了这种写法,并且学生基本已经掌握。王荣生教授提出,语文老师在课堂上要做的三件事就是“学生不喜欢的,使他喜欢;学生读不懂的,使他读懂;学生读不好的,使他读好。”《叶圣陶先生二三事》中,学生不喜欢的、体会不到的是文中情深言淡的语言,理解不了像张中行这样的大家对叶圣陶先生如此高的评价。作者认为叶圣陶先生达到了孔子心向往之而力未有之的境界,“叶老既是躬行君子,又能学而不厌,诲人不倦。”教学内容的选择要站在学情的视角选择,这篇散文的教学内容应该是教略读策略和品析语言,探究写法不用去教,所以有多个课例的教学内容选择都是不准确的。

3.教学内容繁而杂

因为这些老师在进行教学内容选择上没有依据文本体式和学情,在备课中也没有做到备教材和备学生,所以这篇课文的教学内容选择的有些“随意性”,即选择的教学内容繁多而又杂乱。新课改要求语文课堂“一课一得”,教师在依据教学大纲确定的教学目标和内容的前提下,可以适当压缩内容分量、精选内容。以课例4为例,识记字词是学生预习就可以掌握的,了解作者生平和了解叶圣陶先生对语文的观点没有必要拿出更多的时间进行教学。了解作者以及了解叶圣陶先生在导入时候或者品析语言时候,作为教学内容的补充就可以了,不用单拎出来作为教学内容。《叶圣陶先生二三事》是一篇“教读课文”,重点掌握略读的阅读策略和品析叶圣陶先生待人宽、律己严的品性就行了,不用所有的知识点都灌输给学生。语文教学要“删繁就简”,切忌“面面俱到”,尤其忌讳什么都讲,什么还讲不好。

三、《叶圣陶先生二三事》教学环节的组织

“中间搭建两三个台阶。”在教学起点和教学终点之间,需要跨过两三个台阶到达,这指的就是教学环节的组织。语文课堂教学设计是教师从学生的角度设计教学过程,也就是说教学活动的设计,不是设计教师做什么,而主要是设计学生做什么。这7则课例中,教学目标的预设和教学内容的选择都不同,教学环节的组织也会不一样(见表3)。

由上表可知,这7则课例教学环节的组织都扣住了教学目标的预设,也就是说教学环节的组织都是指向教学目标的预设。比如说课例1、2注重略读阅读策略的学习,所以教学活动都组织了根据课文内容填写思维导图。课例7预设的教学目标是为了教授学生围绕中心故事选材,因而组织的教学环节就让学生探究作者为了表达叶老待人宽、律己严的品德如何进行选材。但是纵观这7则课例的教学环节的组织,还是存在一些不可忽视的问题。

1.陷入固定教学环节模式

从上个世纪开始,阅读教学的教学环节就陷入一种固定模式之中,第一步整体感知;第二步文本探究;第三步品味语言;第四步应用拓展。这个教学环节模式后来被千篇一律用于各种文学类阅读教学之中,但这其实是有问题的。以课例3、4为例,就是典型的这种教学环节模式组织。文本探究就是厘清课文的结构脉络,知道作者是如何记述叶老待人宽、律己严的品德。品味词语也是细品作者记述叶老待人宽、律己严的品德。由此可见,把文本探究和品味语言组织成两个教学环节,肯定是错的。

2.教学环节组织不连贯

教学环节的组织应该是环环相扣,一贯而终,从教学台阶一到教学台阶二再到教学台阶三。教学环节不连贯会让教学呈现分裂的“板块式”,学生的思维训练也不能很好的聚拢,出现逻辑思维凌乱的教学尴尬局面。以课例5为例,第一个教学环节是浏览全文,完成表格,这个是整体感知,也训练了学生略读的阅读策略;但是第二个教学环节是品析语言,探究叶老待人宽、律己严的品德,可是这时候又去学习这种以小见大、夹叙夹议的写作手法;不仅如此,第三个教学环节又去找叶老关于语文的观点,学习叶老高尚的情操。这三个教学环节是突兀的,是割裂的,并沒有实现台阶式教学目标,也不会实现学生语文素养培养的学习目标。

3.教学环节组织的过多

王荣生教授认为,课堂教学中内容要聚焦和集中,一堂课里核心的教学环节是两到三个,每个教学环节都要有内容落点和学习方式。反观课例3、4、5,教学环节的组织繁多而又杂乱,当然从源头找原因,肯定是备课没有备好,教学目标的预设和教学内容的选择都出现了很大的问题。教师什么都想教给学生,组织的教学环节肯定也会多,但是教师却没有认真反思过学生能不能吸收到这些知识,这样的课堂教学效率会不会太低。

四、《叶圣陶先生二三事》教学设计的反思

统编初中语文教材在多年语文教材编制经验的基础上,创立了“三位一体”的阅读教学体系,即从“教读”到“自读”再到“课外阅读”,以达到课程标准对阅读教学的总体要求。统编初中语文教材要求学生认知壁垒的打通,“授人以鱼不如授人以渔”,因而在“三位一体”的阅读教学体系下《叶圣陶先生二三事》这样的教读型课文要求学生掌握必要的阅读方法,获得阅读体验;在自读课堂上进一步强化阅读方法,沉淀为自己的自主阅读能力;再以单元为支撑的拓展阅读板块中运用阅读方法。也就是说统编初中语文教材注重学生学习的指导,区别于以往初中教材要让教师自己纠结“教学内容的确定”问题,统编初中语文教材对教学内容进行了体系化的构建,有完善的助读信息,包括单元导读、课文导言、课后练习等,教师能够清晰的知道单篇课文在整个教材知识体系中的位置。这个单元就是要求学习略读,快速捕捉阅读重点,能够对内容和表达有自己的心得。但是笔者总结这7则课例中教学目标的预设、教学内容的确定和教学环节的组织,发现依据统编版初中语文教材的理念,这些问题都是不可忽视的大问题。那么《叶圣陶先生二三事》这篇“教读课文”应该如何正确选择教学落点呢?笔者认为,主要是从这三方面进行教学调整。

1.紧扣“略读”阅读策略,开展学习指导

统编初中语文教学课的课型定位在以教促读,要求教师要少讲、精讲,但不是不讲,让学生用所学的阅读方法尝试检索信息,品味文意,揣摩文法,培植文心。这个单元要学习的阅读方法是“略读”。所以教师应该紧扣这个点,搭建学习支架,进行阅读方法训练的有效指导。

“略读”是一个陈述性知识的概念,单元导读也只是“观其大略,粗知文章大意”這样模糊的陈述,并没有提出具体可供学生可操作的指令。就这样让学生略读课文、知晓课文大意,是行不通的,学生只会无从下手。因而,教师要做的就是教给学生一条阅读路径去“观其大意”。《叶圣陶先生二三事》这篇课文主旨明确,形散神不散,议论精要,结构严谨。在阅读教学中,只要抓住了课文的评价性语言,就找到了作者匠心独运的地方,因为这些评价性语言都是文中起总领、总结、过渡作用,都是关键性语句。而这些正是开展略读阅读方法教学的正确路径,通过快速找关键性语句把握课文大意。值得注意的是,略读和精读并不是割裂开来的,这篇课文的教学应该是整体把握和局部精析相结合。课例1的这个教师这一点就做的很好,她搭设了四个学习支架:具体指导略读的方法;抓关键语句,粗知课文大意;通过思维导图检验学生略读成果;通过品读副词,完成重点精读,体会作者情感。

这篇回忆性散文的教学首先应该是紧紧扣住“略读”教学策略,在整体把握的基础上,局部精析语言。这样一步一步的学习指导,教师才可以真正实现从“教课文”到“教策略”的转变。

2.以培养语文核心素养为目的,设计教学活动

语文核心素养的四个维度分别是语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化理解与传承,语文教育的正途必须是指向培养学生的语文核心素养。教学活动的设计,要依据语文核心素养。

《叶圣陶先生二三事》这篇回忆性散文,结构严谨又简洁,情感真挚而淡雅,设计教学活动要依据这样的文本特质。所以课例1、2、5中,教师都设置了思维导图或者表格让学生完成,这样的教学活动对学生的思维训练很有帮助。学生在思维导图的支架引导下,对课文的行文思路有清晰的把握;并且学生学会把思维导图带入其他同类文本的阅读,可以做到举一反三,训练学生的迁移能力,对学生逻辑思维和创造性思维都有帮助。大部分课例中都鉴赏了平淡却饱含深情的语言,这是教学的重点之一,因为学生语文素养基础就是能够准确运用祖国的语言文字。

《叶圣陶先生二三事》这篇回忆性散文教学活动的设计要以培养学生的语言、思维、审美和文化素养为最终目的,在教学生略读阅读方法和掌握课文大意时,让学生完成思维导图是一个很好锻炼学生思维能力的教学活动。在品析语言时候,进行换词对比,感受原文词语的表现力也是一个很好锻炼学生语文核心素养的教学活动。

3.突出学生主体地位,合作探究学习

章新其老师在《基于核心素养的初中语文“部编教材”教学》中说:“语文学习活动的主体是学生,只有将学生放在学习的根本地位,确保学生真实地开展学习,学习指导也才能落到实处、发挥效用。”在《叶圣陶先生二三事》中,如何有效的让学生“深入”学习呢?

在第一个教学环节粗知课文大意这里,可以制定阅读任务单,引导学生小组合作探究学习完成任务单。这样的教学活动改变了以往课堂里教师主导,学生被动聆听课文段落层次的学习方式,建构了以明确任务为驱动和内隐式深度学习为主的阅读教学范式。在第二个教学环节中,品析刻画叶老人物形象的语言,尤其是课文第四段,可以抽出一些关键词和原文进行比较阅读教学,把课堂还给学生,让学生去小组合作探究抽出来对比的这些词怎么样,好在哪里。《叶圣陶先生二三事》的教学要打破常规的课堂知识点传授教学模式,要把课堂转变为学习任务型,实现学生主体地位。

五、《叶圣陶先生二三事》教学设计的参考

通过对以上7则课例的教学目标、教学内容和教学环节的反思,笔者也尝试对统编版七年级下册语文教读课文《叶圣陶先生二三事》进行教学设计,以期能够在打通认知壁垒,以《叶圣陶先生二三事》为例子,以篇达类,教读课文究竟应该如何教给一线教师更多的思考。

【教学目标】

1.略读全文,找到评价性语句,粗知文章大意,概括二三事。

2.品析语言,感悟叶圣陶先生严谨自律、待人宽厚的高尚人物形象。

3.品读首尾关键句,体会作者的追思景仰之情,加深对叶老高尚品性的体认。

【教学过程】

教学环节一 粗知课文大意,概括二三事

1.导入:从统编版七年级下册语文课文封面人物入手,引出“叶圣陶”,进而引出叶圣陶先生提出的“语文”和“精读”“略读”。带学生回忆精读的阅读方法后,告诉学生略读的阅读方法。

2.略读全文,找到评价性语言,明确二三事是哪些事,小组合作完成思维导图。

教学环节二 聚焦二三事,品味语言

1.PPT展示课前收集而来学生不喜欢、不理解的段落,对作者张中行先生文字语言风格进行介绍,引导学生重视并喜欢上第四段。

2.在PPT展示中特别标红“一定”“才”“还”“不断地”等副词,引导学生看着PPT齐读第四段送客场景,并且抽出这些副词进行比较阅读,感受叶老待人宽厚。

3.引导学生用同样的阅读方法找第八段的副词,学生小组合作探究这些副词是如何加深叶老严谨自律的艺术表达的。

教学环节三 品读首尾,体会作者情思

1.教师朗读第一段,重音突出“常常”,引导学生鉴赏“繁碎”“也”“双层的悲哀”等词语,并且补充相关背景资料和展示原文的第一段。

2.引导学生自己探究最后一段,在夹叙夹议的语言中体会作者对叶老追思景仰之情,进而更加突出叶老高大的人物形象。

【板书设计】

[作者通联:胡玲,赣南师范大学文学院;刘锦华,杭州市下沙中学]