吐鲁番洋海夏村传统聚落街巷空间研究

■ 冶建明 YE Jianming 刘滨谊 LIU Binyi 文丁锌 WEN Dingxin

0 引言

我国幅员辽阔,自然资源丰富。受不同地域文化和气候条件的影响,涌现出众多具有地方特色的传统聚落,具有一定的历史、文化、科学、艺术、经济和社会价值,应受到政府和社会的保护。近年来,针对传统聚落的研究较多,主要集中在聚落的空间分布[1-2]、聚落的文化景观[3-5]、聚落的旅游开发与保护[6-8]、聚落数据分析的可视化发展[9]、聚落的气候适应性[10]等。吐鲁番传统民居是建筑艺术的象征,是当地人们结合地域气候环境、独特生活模式、传统习俗文化的产物,是在历史长河中沉淀下来的文化遗产。本文以洋海夏村为例,探讨聚落空间的水平形态、竖直形态、功能分区、道路水文系统、建筑风貌等,以期为吐鲁番传统聚落的保护和发展提供建议。

1 洋海夏村自然环境

1.1 地理位置

洋海夏村位于新疆吐鲁番市鄯善县吐峪沟大峡谷南谷(图1),距离市中心约62 km,其北接阿热买里村,南邻托万买里村,东靠洋海由克日买里村;聚落面积41.23 hm2,海拔约-38~-40 m,国道G312 线从村落北域穿过,交通便利。洋海夏村依山谷坡地而建,峡谷敞开的南口恰好将整个村子环抱,再往南便是著名的鲁克沁大绿洲;苏贝希河的下游支流穿越村落,是其主要水源(图2)。

图1 洋海夏村区位分析图

图2 洋海夏村现状图

1.2 气候环境

吐鲁番盆地属于温带大陆性气候,干旱多风、阳光充足、降水较少,太阳辐射强烈。洋海夏村夏季平均气温39℃,全年绝对最高气温48.1℃、绝对最低气温-27℃;蒸发量高达2 991 mm,而年降水量仅有16.9 mm;多风沙天气,风力达到7级以上的天气平均约32 次/年,且风口在120 次以上,最大风速达到35 m/s。根据测量数据,处于谷底的洋海夏村,其夏季气温比之谷外会降低2℃左右,湿度则高于谷外环境;夜晚风速降低时,谷内温度升高,在冬天具有很好的保温效果。

1.3 文化背景

吐鲁番是我国“丝绸之路”经济区建设的重要节点,是一个多民族的聚居区。洋海夏村保留了传统民俗风情,人们日出而作,日落而息。聚落辖区内有6 个村小组,产业以农业为主,多数村民长期从事葡萄、哈密瓜等特色农产品的种植,现种有葡萄约12 hm2,粮食约2 hm2,大致保持着半农半牧的生产生活方式。可以说,洋海夏村是2 000 多年“黄土文化”建造的沿袭者,村内均是以黄土制坯建成的窑房。大多数民居建于上世纪六七十年代,多使用当地生土材料,成本较低,且夏季通风、冬季保暖。

2 洋海夏村聚落形态

2.1 水平形态特征

洋海夏村的水平形态特征总体呈现十字交叉状,其主要居住组团沿道路呈十字狭长分布,其他独立居住组团则沿河流分布,街巷结构布局简单,导向性强(图3)。葡萄种植地与荒地穿插分布在聚落中,其中,葡萄种植地沿水系围绕聚落分布,荒地主要位于聚落的东南区,以种植沙漠植物为主,有利于改善土质;商业、行政与教育用地集中于洋海夏村的十字交叉点,是人们主要的公共活动空间。

图3 聚落水平形态及主要功能布局

洋海夏村分布形式整齐有序,是人为干预下适应环境的产物。整个村落以行政建筑为中心,居住建筑沿县道与河流排列式分布,耕作用地、防护林带围绕在居住建筑周围,形成环抱式的水平空间形态。总体来说,洋海夏村组团可以划分为以下两种平面形态。

2.1.1 带状组团形态:单向延伸

带状组团主要是指依托当地地形或水系等天然资源沿路分布[11]。苏贝希水系贯穿整个吐峪沟大峡谷流过洋海夏村,聚落组团根据水系支流与道路,由西向东延伸新的聚落,形成十字状(图4)。

图4 带状组团分析图

2.1.2 点状组团形态:自由布局

洋海夏村人口稀少,水系分散且细长,因此,聚落组团主要呈线性分布在道路附近。随着人口的增多,衍生出其他一些功能区并点状散落在各水系周围,与居住区交错分布。尽管这些群体较为分散,但仍被广泛使用并在整个聚落中发挥重要作用(图5)。

图5 点状组团分析图

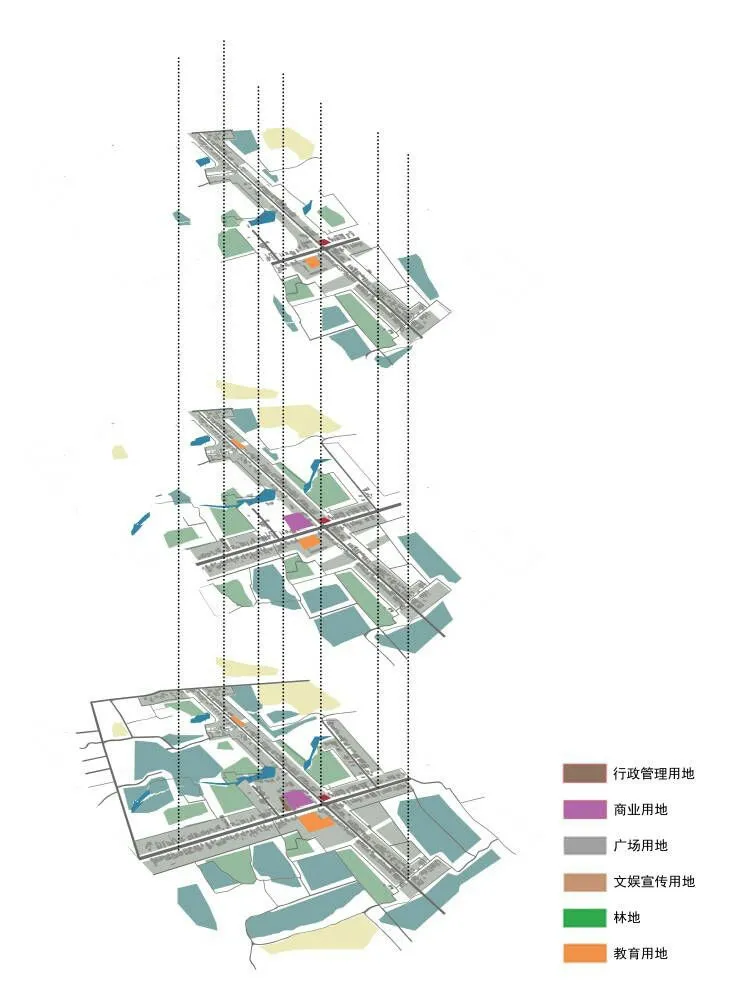

2.2 垂直形态特征

洋海夏村垂直形态呈现北低南高的趋势,高差约为3 m。图6 中,A-A’剖面主要经过农业区,中间地势偏高而两边农业区偏低;B-B’剖面途经居住区,地势总体平坦;C-C’剖面经过居住区与商业区,且北部商业区略高于农业区;居住组团建设在平地上,沿道路分布且主要集中在中心地带。由于水系从北至南逐渐分支,南部水源充沛,土地物质营养丰富,因而洋海夏村的种植区主要分布在地势较低的西南片区。由此可见,洋海夏村聚落的垂直形态特征是满足当地自然条件的,它是满足沉降功能和坡度前提下的合理选择,是村民的需求。

图6 聚落垂直形态图

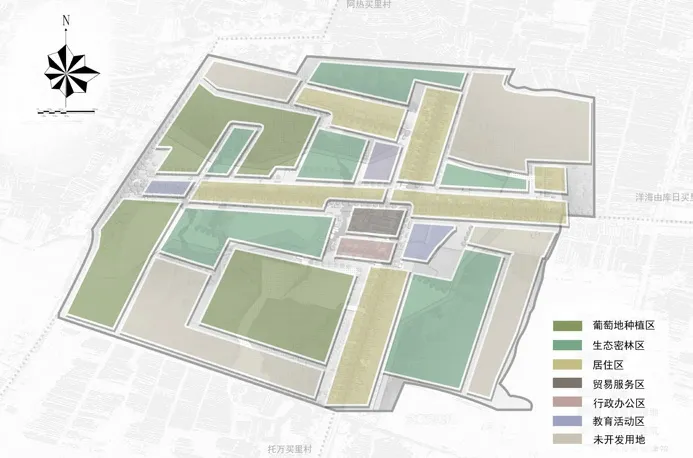

2.3 洋海夏村功能分区

吐鲁番地势复杂多变,地质景观丰富。由于生活方式和生产方式的不同,导致不同地区聚落的形成方式也不同。随着人口的增加,它们一般以原始据点为中心向外扩散,相互依存、前后分散,街道和小巷狭窄深邃,最终形成了由点到区域的大型聚落。

整个洋海夏村共可划分为七大功能分区,其中,居住区主要沿G312 国道分布,形成一主轴、一次轴呈十字形交叉的主要格局;其十字交点处分布有教育活动区、贸易服务区和行政办公区;其次是围绕水系发散的生态密林区、村域南部的葡萄种植区;此外,村域四周分布有未开发用地。村中心没有大面积的广场,也没有围绕水池展开的公共空间,各类公共生活空间分散在各类历史要素及其周边场所,形成分布式的活力中心(图7)。

图7 洋海夏村功能分区图

2.3.1 居住区

居住区是洋海夏村最重要的区域之一,分为两个主要部分:一是沿G312 国道的居住组团集群分布区,二是散点分布在水系周围的独立居住组团。这些独立居住组团大多密度高且具有封闭性,对比主要村民分布区具有窄小多变的街道空间网络。

2.3.2 贸易服务区

洋海夏村的贸易服务区位于十字路口,是整个村子最繁华的区域,通常使用葡萄晾房、装饰檐廊、透空花墙等吐鲁番地域特色来创造视觉效果冲突,为客户提供具有文化归属感的特殊体验。

2.3.3 教育活动区

教育活动区位于村落中心附近,其中建设有洋海夏村党组织幼儿园,为村里幼童提供科普教育的机会,对聚落文化建设起到不可或缺的作用。

2.3.4 行政办公区

行政办公区位于村落中心西南部,设有洋海夏村村支部委员会,有利于全村的整顿治理工作,提升村干部为群众服务的信心,充分发挥党员干部在基层治理中的积极作用。

2.3.5 葡萄地种植区

葡萄地种植区主要沿水系分布在村落的西南部。此处土壤肥沃、水源丰富,适合种植作物。葡萄是其主要的种植作物,除此之外,还种有小麦、棉花等基础作物。

2.3.6 生态密林区

生态密林区分布在主水系周围,种植有大量乔木,是村落主要的林地,为村落对气候的适应做出重要贡献。

2.3.7 未开发区域

除了已建成的土地外,洋海夏村还有很多未开发的地区,主要由荒地和保护带组成,分布在村落的葡萄种植地或村民区边缘,可用于住宅休闲区的规划和建设。

3 洋海夏村村落空间体系

3.1 道路系统

道路系统是聚落的主要空间骨架。随着洋海夏村村民点的发展,街道和小巷逐渐形成。村内街道有序排列,水平和垂直路径形成了向四面延伸的网络。洋海夏村道路系统主要分为三级,其中:一级道路为G312 线国道及连接阿热买里村与洋海夏村的村间道路,依靠交通的便利,街道两旁主要分布有居住区及贸易服务区等;二级道路主要贯穿于独立居住组团,是连接独立组团之间的媒介;三级道路的主体是密集的小巷,通常小巷的尽头为建筑物的入口,“高墙窄巷”是洋海夏村一个非常重要的空间特征(图8)。

图8 洋海夏村道路体系分析图

3.2 水文系统

由北向南流经该村的融雪式河流——苏贝希河,年流量约为800~900 m2,是洋海夏村最重要的水源。洋海夏村的水系整体分为主水系和一、二级水渠:①主水系为苏贝希河的支流,冬季常常出现断流的情况,其由北向南流动,呈线性分布,周围通常是农业生产功能区,水系的下游分布范围广泛,生长有芦苇等植物;②在天然水系之外,村民还挖掘了一级和二级水渠来供应日常使用,水渠网络分布密实(图9)。水资源是传统村落聚集的重要原因,特别是在吐鲁番极旱地区,这也表明在农业时期,村落的空间分布是建立在水的基础上的,水是人类生活的基础。洋海夏村中的植物分布呈现沿水而生,随水而绿。植物受当地高温的影响产生蒸腾作用,吸收周围的热量,从而降低了外界环境的温度,使聚落的气候环境得到了改善,提高了人们的舒适度。

图9 洋海夏村水系分布图

4 洋海夏村建筑风貌

4.1 建筑空间形态

洋海夏村建筑空间形态主要由“沙依拉”和院落组成。其中,“沙依拉”是由一明两暗共3 间房间形式构成的一种房间组合,是构成维吾尔族民居的基本生活单元[12](图10)。洋海夏村一般都是一户一院,院落几乎涵盖了生活需求的所有内容,并根据活动的类型有序、有层次地安排院落的每个区域,包括辅助室、储藏室、冷室、客房等,通常建在阳光直射且通风良好的一侧。与住宅单元的简单性相比,葡萄晾房由于其各种砖石结构复杂、精美,成为吐鲁番房屋的代表特征(图11)。

图10 “沙依拉”建筑平面图

图11 立面形态元素

“沙依拉”的合理性还取决于功能性空间的多种组合。吐鲁番院落的传统布局包括穿堂式、套间式、毗连式、组合式等多种布局方式,其中:穿堂式布局的中心集中在一条长长的土拱形走廊上,客厅、卧室、仓库和其他休息室垂直布置于两侧;套间式布局是在主房间中布置一个或多个卧室房间,高棚架将前厅与其他居室连接形成整体;毗连式布局主要是指将起居室与其他两种或多种功能活动区相结合,创造出更大的居住空间。大多数吐鲁番传统民居会根据自身的基本情况选择使用相应的空间布局形式,反映其灵活性。

4.2 建筑结构

4.2.1 葡萄架空间

庭院空间是洋海夏村适应气候变化的典型代表,特别是阴凉的葡萄架空间庭院类型,这种灰色房间有盖而无墙,实现了内部空间的扩展,体现了“以凉爽通风的空间为核心”的特点。

4.2.2 晾房

葡萄销售作为洋海夏村的第一收入来源,由于不适合长期保存,村民会将新鲜的葡萄晾成葡萄干,晾晒要求严格,需要高温干燥却不能整日暴晒,于是出现了晾房。为了生产大量的葡萄干,洋海夏村中干燥的晾房随处可见。夏季,葡萄晾房还起到遮阳通风和屋顶隔热的作用,为了促进葡萄水分的蒸发,通常在高处,斜坡等通风良好的地方建有晾房。无论是在屋顶上还是独立于葡萄园的边缘晾房,其四壁都是泥砖建造的格子状空心墙,不仅可以阻挡阳光直射,还具有通风性,克服了空气流通不畅的问题;此外,其独特的虚拟凹凸艺术处理方法,具有很好的观赏效果。

4.2.3 檐廊灰空间

由于地形的原因,洋海夏村会把露台当做“第二庭院空间”,这种露台又称为檐廊。檐廊可分为屋顶廊、外部廊(位于建筑外部,由圆柱和没有窗户的建筑外墙组成)和内部廊(位于建筑物中,内部廊的两侧设有居室)。村内几乎家家都存在檐廊灰空间,不仅可以将其当做通风遮荫的室外空间,还适用于通讯和户外活动。檐廊是出色的气候缓冲带,可缓解由太阳辐射引起的空气过热问题。

5 结语

洋海夏村独特的地形、水文及其他自然环境,使其具有独特的聚落布局形态,其发展显示出当地人与自然的和谐关系。洋海夏村传统民居的空间形式取决于规划形式、地理人文等构建,反映了当地人对自然的适应,在生息发展中充分利用自然的生态观。通过这项研究,可以明确后期对洋海夏村传统村落改造、街道保护等工作的方向,从而延续传统文化、传统村落的特征,延续祖先的智慧,营造出可以满足人们安居乐业的环境。