让“小组合作实验探究”有序有效地进行

潘翠君:小学科学特级教师,深圳市名师工作室主持人。在全国实验教学说课比赛中获一等奖,获广东省实验操作与创新技能大赛一等奖和创新奖,在深圳市小学科学教师教学类比赛中获课堂教学比赛一等奖、教学技能竞赛一等奖和说课比赛一等奖。多次承担国家级及市区级的公开课和示范课。出版教育教学专著《登攀的足印》,。为深圳市小学科学《知识与能力训练》分册主编。

小学科学课倡导探究式学习,以小组合作的方式进行实验探究,已成为大多数科学课不可缺少的教学环节。然而,一些科学教师(尤其是从教不久的年轻教师)反映:学生在进行小组实验时,常常“不守纪律”“不听指挥”,难以达到理想的教学效果。

笔者听课时也多次遇到这类现象,印象最深的是有一次在某校听的五年级《橡皮泥在水中的沉浮》一课。上课开始时,教师尚能驾驭课堂,但当进行到“小组合作、实验探究”时,课堂就乱套了。由于每个小组有6个人,而实验材料只有一个装了水的水槽和一个球状橡皮泥,当教师宣布开始实验时,只见一个小组的几名学生都伸手去抢橡皮泥。A学生手快抢到了,说:“我先来!”没抢到的学生气鼓鼓地说:“每次都是你先!”A学生将橡皮泥放入水槽里,沉下去了,然后拿起来捏了几下后放在水面,还是沉下去了;B学生马上将橡皮泥抢过来说:“你这样做不行的,我来!”……这样的争抢不断上演着。当C、D等学生还在研究如何让橡皮泥浮起来时,A同学已没了耐心,便和E学生开始玩水了……5分钟后,当教师宣布实验结束、整理材料时,该小组的F同学忍不住向教师投诉:“就他们几个一直在那玩儿,我一下都没玩儿过……”

上述案例反映出的问题具有一定的代表性。从形式上看,目前很多科学课都采用了“小组合作、实验探究”的方式進行教学,这无疑是符合课标理念,是值得提倡的,但从课堂教学的效果来看,一些课的“小组实验”环节还有待改进和提升。笔者作为从教多年的小学科学教师,拟就这一问题与同行们进行交流和分享。

一、关注小组成员的参与度

2017版《义务教育小学科学课程标准》明确指出:“要为全体学生提供适合的、公平的学习和发展机会。”在进行小组实验时,应尽量让组内成员的参与度达到100%。在上述案例中,实验所用的橡皮泥每组只有1个,但组内成员有6个人,当1个人操作材料时,其余5个人基本无事可做,这就容易导致学生出现争抢材料甚至捣乱课堂的现象。要提高小组成员的参与度,教师在课的准备阶段,首先要确定好小组规模并为各组提供相应数量的材料。

(一)关于小组规模

有研究指出,在进行合作学习时,小组规模以2~6个人比较合适。根据科学探究课的特点及教学实践的检验,笔者认为,在多数情况下,科学课的小组规模定为4人比较恰当,因为四人小组既方便全组成员进行合作与交流,又可在需要时拆成两个“小组”,开展两人之间的同侪互助,合作的形式可以灵活多变。

(二)关于材料数量

教师在备课时,不仅要考虑材料的“结构化”问题,还得估算一下小组实验材料的“人均占有率”。笔者有次听一年级的科学课时遇到了这样的情形:实验内容为“观察种子”,教师为每个小组(组员为四人)准备的材料是三颗不同的种子、一个放大镜。当材料发下去之后,学生首先“瓜分”材料,有三人各拿到了一颗种子,剩下一人没抢到种子,心里愤愤不平,便把放大镜拿在手中,不给其他学生使用……课堂中不止一个小组出现这样的情况,让教师倍感意外,教学效果也大受影响。试想,如果教师事先考虑到了实验材料的“人均占有率”,将材料的数量稍做调整,就不会出现这样的“意外”了。

因此,科学教师在准备实验材料时要打破常规思维,那种“每种材料各一个、每个小组各一套”的惯常做法,在某些情况下是行不通的。应根据小组的人数和实验的内容,灵活调整材料的数量,以保证小组的每个成员在同一时间都有材料在手或者有任务在身。

关于如何调整材料的数量,试举两例。

成套增加材料。若某项实验所需材料不多、操作简单,且小组人数在四人及以上时,可以给每组增加一套材料,以提高单位时间内小组成员的参与率。例如,笔者在上教科版四年级下册《简易电路》一课时,给每个组(四人)提供的材料是两套,每套包括:灯泡及灯座各一、电池及电池盒各一、导线两根。两套材料分开放置。每组的学生领到材料后,将材料分成两份,每两人一份,然后他们就以“两两合作”的方式开始实验操作。一些能力强的学生很快就将简单电路连接好了,这时,他们自发地把两份材料合起来,继续探究新的问题。比如,将两节电池连在一个电路中,灯泡是不是会更亮呢?怎样同时点亮两个小灯泡呢?……由于材料充分,能满足不同层次学生的需求,学生都能积极参与实验探究活动。

增加部分材料的数量。根据小组的人数和实验内容的需要,有时可以只增加材料中的某一种或几种的数量,以提高材料的“人均占有率”。 例如,教科版四上的《弹簧测力计》一课中,需要给学生提供测力计和供测量重力的物体,以帮助学生认识测力计的构造、学会认读刻度以及在称量时选择量程合适的测力计。科学教师在为学生准备实验材料时,如果每组只给一个测力计显然是不够的。笔者在上这一课时,为每个小组(人数为四人)准备了四种不同的测力计,分别是0.5N,2.5N和5N的平板测力计以及5N的圆筒测力计(这些测力计都是从学校的库存中翻找出来的)。另外,还提供了重力分别为0.3N,1.5N,3.5N,4.5N的物体各一个。有了这些丰富多样的材料,学生在课上的小组探究活动积极而有序,组员之间的讨论交流也很热烈。

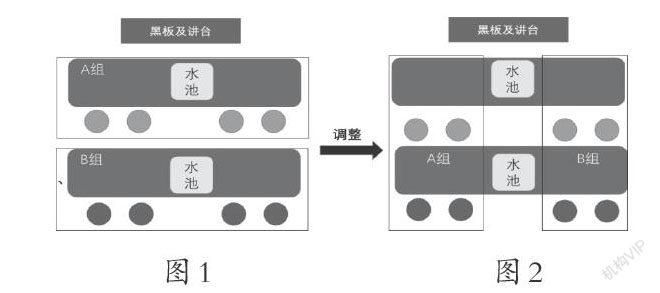

二、座位的编排要利于小组成员的交互

学生在科学课上进行小组学习时,为便于成员之间的交流研讨以及实验操作时的协作互助,小组的座位编排要合理,既要让每个学生有独立舒适的座位,又要让各个成员之间的空间距离保持在较近的范围,否则会影响组内交互的质量。举例来说:图1是一所学校科学实验室的分组示意图,教师将横排的四人编成一个小组,做实验时有两人得离开座位,跑到另一边站着;或者是四人挤坐在两张凳子上才能进行操作或观察;若要进行小组讨论,只能是邻座的两位学生相互交流,坐在边上的两人之间不方便沟通。笔者建议科学教师改变分组方式(如图2),将前后两排的四人组成一个小组。当需要听教师讲课时,前排的学生朝向讲台坐;当进行小组实验时,前排的学生转向后排。这样的座位调整很方便,而且,像这样组成的四人小组,相互之间的空间距离近,利于成员之间的沟通与交流。据后来该校科学教师反馈,这样调整座位之后,学生都觉得做实验时方便多了。

图3是笔者去另一所学校听课时看到的实验室座位示意图。小组的实验桌是一个长而窄的条形桌,每组有 5名同学,靠中间走道的座位是组长的,所有的实验材料都放在组长面前。当进行小组实验时,离组长较远的同学(尤其是坐在侧面的那位)很难有机会使用材料,也不方便与其他学生交流研讨,经常游离于学习之外。针对这种情况,笔者建议科学教师将小组座位重新布局。隔了两个月再去听课时,笔者发现他们将实验室的座位改成了图4的样子,课堂上小组成员的合作交流情况较之前顺畅多了。

三、让学生有足够的连续探究时间

对于大多数的探究型科学课来说,在40分钟的时间内,学生若能进行12~20分钟连续的小组实验探究,且探究活动井然有序,那么这样的课一定是受学生欢迎和专家称赞的。

但是,很多教师上课时不敢这么“放手”,总想“牵”着学生跟着自己的节奏走,常常把学生的实验探究过程“切割”为几个阶段:先让学生做第一阶段的实验,2~3分钟后全班停下来,汇报、讲解一下,再进行第二阶段的实验……这样做的后果就是经常有学生不听指挥,教师喊“停”学生却不停;教师在上面讲,学生在下面偷偷地摆弄材料。这就让教师“很生气”,责怪学生为何如此不听话……殊不知,学生的“不听话”与教师的“不放手”是有关系的。

要解决这一问题,教师得转变观念,真正做到以学生为主体,将探究时间还给学生。但“放手”让学生去探究,并不等于教师可以放任不管;相反,教师课前需要做好充足的准备,课上要为学生的小组学习提供应有的指导和支持。以下做法有助于学生的小组实验探究活动有序进行。

(一)提供探究指南

探究指南类似于导学案,包含实验操作指导(可采用文字+图片的形式)、实验过程中的记录、实验结论的填写等等,由教师在课前精心编印好,发给学生人手一份。学生在小组实验时,若遇到困难,可以通过阅读探究指南而获得帮助,这也可提升学生的科学阅读能力和自我学习能力;同时,由于人人都要写实验记录,这就让学生在此阶段的学习活动具有多样性,除了动手操作材料外,还要用眼观察、用脑思考、用语言交流、用文字和(或)圖画记录……

(二)确定进阶任务

对于需要分阶段完成的实验探究活动,可以事先设定任务的层级,让各小组以“晋级”的方式分阶段逐一完成他们的学习任务;同时,实验材料也要分阶段发给各小组,这样可以使他们的学习活动始终围绕探究目的进行,避免因材料太多而受干扰。

在确定任务时,可以分为“基本任务”和“挑战性任务”,“基本任务”是每个小组都要完成的,“挑战性任务”只针对“学有余力”的小组,当他们提前完成了基本任务且时间允许时,可以把“挑战性任务”作为奖励项目发放给这样的小组。

(三)进行巡视指导

当学生以小组为单位进行实验探究时,教师可不能闲着,需要在各个小组之间进行巡视指导,及时发现问题并解决问题。在巡视时,教师应以鼓励和点拨为主,要给予学生试错的机会,即使发现学生在实验操作时出现了一些小错误,也不要轻易批评他们,而应该巧妙点拨,让他们顿悟,让他们能自己发现问题并改正错误。教师要调控各小组的学习进程,引导他们一步接一步有序地开展探究活动。

四、注意培养学生合作探究的习惯

好的习惯能受益终身,科学课上也要抓学生的习惯养成,尤其是在小组实验这一环节,教师在平时的教学中,要有意识地培养学生的合作意识和规则意识,并找机会对小组长进行必要的培训。此外,评价激励手段也不可缺少,教师可根据学情,灵活采用恰当的评价方法,以促进小组实验探究活动的有序进行。

综上所述,科学教师要重视对学生小组实验环节的指导,除了平时注重合作能力的培养和规则意识的养成之外,还要在实验材料的配备、探究时间的提供、小组座位的设置等方面进行科学合理的安排,让课堂中的小组合作、实验探究能有序有效地进行,让科学课真正成为学生科学素养提升的乐土。