研究生网课(ERT)参与情况与教学质量跟踪

——以云南师范大学为例

吕龙

(云南师范大学,云南昆明 650500)

1 网络课程的进程与概述

网络课程,按照表象的理解,网络教学就是通过互联网来实现线下课程的功能。金伯格[1]( Ginsburg,1998) 等人对网络课程划分为三代,其中第三代要求通过网上交谈室、电话会议、视频会议等进行同步双向交流。

对于网络课程的质量评估指标体系的建构,主要是Online learning(或称e-Learning)和online distance education 两个定义之上的评估,对于ERT 的质量评估目前很少。Chaney[2](2009)大致归纳了远程教育的指标体系,包括教学效率、学生支持、教学设备等7 个主题,而每个主题都下含单个或多个指标,如教学效率包括师生互动、即可反应、学习方式的多样性3 个指标, 从学生视角评价e-Learning 质量的指标体系建构可参见K·Agariya[3](2012),包括课程内容、知识共享等不同指标。

国内远程网课研究数量快速增长,但基本都属于非专业性的简单观察,缺乏基于数据的实证性研究。而以往对于网络课程的研究主题主要集中在参与度、互动体验等议题上,至于网络教学质量的评估研究,一方面是数量不多,另一方面是用于评估的指标体系较为简单,效度并不高。从现有且比较流行的一些教学质量评估指标来看,赵川平(2005)、徐晓娟(2008)、张芊(2007)[4]等人认为这些课堂教学质量评价指标要么比较笼统,每个评价指标涉及多个方面的信息,学生难以回答,而且对于改进教学质量缺乏针对性;或者过于详尽,数量过多,导致学生产生抵触情绪,影响了评价信息的准确性和客观性。最为关键的是,这些指标体系对于学生这一主体视角的变量纳入得较少。

而涉及从学生视角去评价课程教学质量的研究,可参考赵辉和沈月琴(2011)[5]初步建构出的评价维度,包括教学内容、教学态度、教学效果、教学方式4 个维度,共18 个指标。汪佳和吕毅(2018)[6]从网络课程资源的使用现状网络课程的参与度、 对网络课程的期望状况3 个大方面去评价高校英语网络课程教学质量。总的来说,对于ERT 的教学质量评估指标体系及其具体内容都亟待建构与测量。

2 基本研究方法与理论视角

2.1 基本研究方法

2.1.1 系统抽样

笔者在调研中采用系统抽样的方法。以云南师范大学研一学生作为总体,总体规模(N)为1 777人。以全校研一学生名单作为抽样框,样本规模(n)为200 个样本框,抽样间隔(K)按照公式K=N/n 可得抽样间隔为8。在打乱的全体研一学生名单当中,从第一位开始,按照抽样间隔8 的要求抽取元素来组成样本。

2.1.2 文献分析法

通过对已有研究的学术成果收集与学习,并系统整合内容,最后总结出网课发展历史状况的相关结论,主要运用的方法有以下几点。

深度访谈法:前期探索性访谈工作。

问卷调查法:通过抽样调查,在云南师范大学研究生院当中,随机抽取其中一个学院的研一学生作为研究对象进行问卷调查。

比较研究法:对研一学生的专业、年级、课程性质等进行横向比较,线上—线下纵向比较。

2.2 理论视角

2.2.1“场域—惯习”理论

“场域—惯习” 理论是社会学家皮埃尔·布迪厄提出的社会学理论,也是分析现代复杂社会的社会结构或社会空间的方法论工具,既可用于研究整个现代社会场域,也可用于研究现代社会的子场域或亚场域。教育场域是现代社会结构中一个相对独立的子场域或亚场域。在教育实践中,学生之间有着不完全相同的观点与看法,是其社会文化及个体性格形塑的惯习。惯习指持久的可转移的秉性系统。秉性是以某种方式进行感知、感觉、思考、行为时的倾向。秉持不同学习惯习的学生在不同的教育场域中有着不同发挥。

而在线上教学中,教学环境的变迁是对这种学习惯习的极大考验。且场域边缘的扩张,将拉入更多行动主体,在师生之外,还有家人、学习平台方甚至其他社会人士等,有待仔细甄别,细致分析。

3 ERT 教学的学生参与情况与教学质量分析

3.1 教学中的学生参与情况

通过问卷调查的数据分析得出如下结论: 与在校学习相比,102 个样本总体中有54 人认为网课的学习效果较差。样本对象对于网课优缺点的认知主要体现在主观体验之上。至于网课的优点,“学习自由度更大”的被选择次数最多,其次是“学习主动性更强”,而缺点主要在于“自我约束力不足,教师监督又较难”“更多作业更忙碌”。可以说,远程教学对学生的学习主体性造成了直接的影响,并且这些影响反过来作用于他们对于网课的主观评价视角。

3.2 教学质量分析

学的质量涉及题目:E101 我能够熟悉掌握老师的授课知识;E102 我能对老师传授的知识进行进一步的思考(举一反三);E211 我能轻易快速地掌握网课软件的使用;E212 相较于线下学习,我在网课学习中能更便捷灵活地进行知识管理(记笔记、下载课件等);E222 网课进行中如果有其他事情需要你去处理,你会怎么做;E223 对于老师上课时要求学生即刻回答的问题,在你大致了解答案的情况下,你会怎么做;E224 上课时我会使用互联网辅助学习 (如使用搜索引擎查找不明白的知识);E225 我可以做到上课前预习与下课复习。

在对原数据进行标准化处理后,得出教学质量中13 个指标的相关矩阵。发现E101、E102、E225 之间具有强相关性,学习主动性可以提升学习质量。此外,而影响学生学习质量,即学生对课堂知识的掌握与拓展的还有D102,教师与学生的互动性,教师课堂的组织形式。上课期间虽然会发生突发事件的处理、软件使用、回答问题、知识管理、查询知识点等,但并不会对学习质量,即课堂知识获得与拓展构成根本性影响。

3.3 控制变量的影响

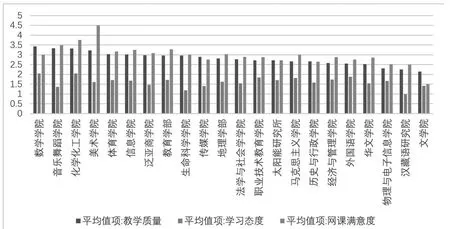

通过对教学质量、学习态度、网课满意度的综合得分情况的描述,网课满意度离散度最大,学生们对网课形式的态度并不统一。学生们的教学质量差异也比较大。学习态度与教学质量均值都不高,有较大提升空间。

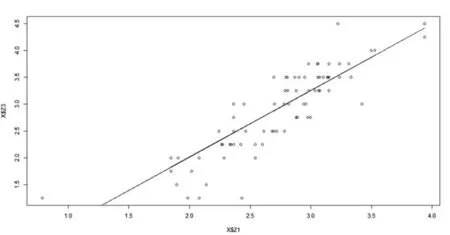

如图1 所示,为各学院教学质量得分情况,各学院差异不大,梯度均匀。其中最高分为数学学院,平均得分3.42 分;最低分为文学院,平均分为2.14 分,其次是汉藏语研究院,2.24 分。同样在学习态度上,化学化工学院与数学学院并列第一,得分2.038 分;最低分为汉藏语研究院,平均分为0.994 93 分。舞蹈学院虽然学习态度不高,却拥有很高的学习质量,表现艺术类的发散性与灵活性。美术学院学生对网课满意度最高,平均分达4.5 分,其教学质量也在前列,可见网课形式对于美术具有相洽性。文学院对满意度最低,1.5 分,这与教学质量有着很强相关性。于是猜测教学质量与网课学习满意度呈正相关的趋势。对两个变量进行一元线性回归可得Z3=-0.46+1.24×Z1,在散点图上添加估计方程线,如图2 所示。

图1 院校教学质量分析

图2 散点方程线

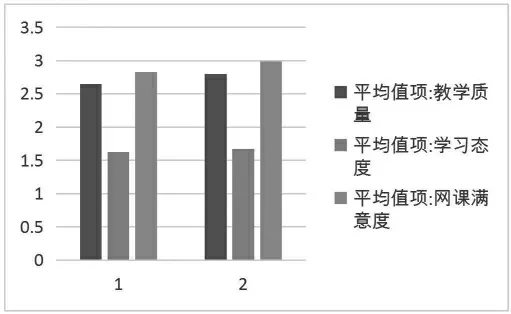

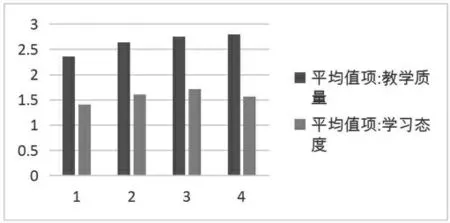

对学生信息进行挖掘,可以发现网课教学质量影响、学习态度、满意度的男女差异不大,相较下女学生的教学质量与满意度略高于男学生,如图3 所示。

图3 教学质量、态度、满意度分析图

而在上网课门数上,网课数量越多,教学质量也越高。说明网课对大部分学生而言仍然是一项新事物,需要不断接触网课,积累经验,逐渐进入状态。此外学习态度在5~6 门课时达到顶峰,之后随着课程再增加又开始下降。由于设问有限,未能得到整体趋势。但可见网课的开设数量也应适度,太多或太少都不利于学生对网课学习的重视(见图4),以5~6 门课为宜。网课数-综合评分(N=102,1=1-2 门,2=3-4门,3=5-6 门,4=7 门及以上)。

图4 网课分析图

在城乡关系上,城市学生相比农村学生在学习质量上占有优势,且更能适应网课教学。但二者差距不大,说明随着农村的发展,互联网技术在农村的普及,农村学生的网课学习能力与城市学生已经相差无几。但是在网课接受度、满意度上,城市学生仍高出农村学生一截。

4 结语

4.1 网课的质量存在城乡差异

城市学生相比农村学生在学习质量上占有优势,且他们更能适应网课教学。但二者差距不大,说明随着农村的发展,互联网技术在农村的普及,农村学生的网课学习能力与城市学生已经相差无几。但是在网课接受度、满意度上,城市学生仍高出农村学生一截。验证了场域对于学生的学习和网课质量存在较大影响。

4.2 缺乏约束机制,学生自制能力差

网课一方面给学生带来了较大的自由空间,但是对于较大的自由空间学校和教师 (很多的任课老师只能通过增加作业任务量来督促学生学习,)都很难进行有效管理,然而对于不同场域的同学,每天面对不同学习场景,导致大部分同学无法及时投入学习状态。