施氮量对不同秧苗素质垦粳5 号库源关系及穗部性状的影响

黄成亮

(黑龙江省农业科学院 佳木斯分院,黑龙江 佳木斯 154007)

氮肥是水稻生长发育所必须的三大营养元素之一, 其对水稻产量所起的作用远大于磷和钾[1~4],稻谷产量的增加大部分依赖于施氮量的提高[5]。 合理地施用氮素既能提高水稻产量还能节约成本,保护生态环境。 近年来,水稻生产中氮肥的施用量和施肥方式的研究逐渐被越来越多的研究者所关注, 通过管理调控改善水稻的群体,提高水稻的质量指标,促进水稻稳产、高产, 提高水稻对氮肥的高效利用有着重要意义[6]。 经典的稻作源库理论将水稻的绿叶称为“源”,并用叶面积指数(LAI)或者绿叶面积来衡量,将最终储存光合产物的器官称之为“库”,以单位面积上的颖花数作为衡量标准。 粒叶比则被认为是衡量源库关系的一个重要指标[7]。 叶是光合物质生产源,过大也会产生弊端,造成群体质量恶化,因此在最适叶面积条件下,须尽可能多提高总颖花量,也就产生了须提高粒叶比的问题[8~9]。 穗部性状在产量构成中占有一定地位,产量与穗长、二次枝梗数、千粒重等呈显著正相关,穗部性状同样是影响稻米品质的重要因素[10]。 以往关于氮肥对水稻影响的研究主要集中于施用量及施用时期, 关于对源库关系及穗部性状影响的报道并不多, 本研究从源库关系及穗部性状的角度出发探索其对氮素的响应, 以期为氮肥的合理施用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验田基本情况

试验于2014 年在黑龙江八一农垦大学进行,采用盆栽试验方式。 2014 年土壤碱解氮含量148.3 mg/kg、有效磷含量22.4 mg/kg、速效钾含量102.7 mg/kg、有机质含量3.15%,土壤pH 值8.42。

1.2 试验材料

供试品种:垦粳5 号,主茎12 片叶,生育日数134 d 左右,需≥10 ℃活动积温2 450 ℃左右。供试肥料:尿素(N:46.4%)。

1.3 试验设计

供试材料为壮苗、弱苗,采用完全随机试验设计,以氮肥施用总量为变量,设置5 个氮肥水平,分 别 为 尿 素 量:0 kg/hm2、75 kg/hm2、150 kg/hm2、225 kg/hm2、300 kg/hm2,每处理16 盆,每盆插秧4 穴,4 苗/穴,其他管理同常规。

1.4 测定项目和方法

(1) 于齐穗期,各处理根据平均茎数取样4穴,分别测量各处理叶片长与宽,根据长宽系数法(长×宽×0.73)计算叶面积。

(2) 穗部性状调查:穗长,上、中、下三部分的一次枝梗、二次枝梗数,优势粒、中势粒、劣势粒的实粒数、秕粒数、空粒数及粒重。 将每个单穗分为上、中、下三部分,如果一次枝梗数能被3 整除,则上、中、下三部平均分配;如果不能被3 整除,则下部优先分配, 其次中部分配。 将每穗分成优势粒(上部一次枝梗上的粒)、中势粒(枝梗上除了优势粒和劣势粒的所有粒)和劣势粒(下部二次枝梗上的粒)三部分。总粒叶比=总粒数/齐穗期叶面积(粒/cm2)实粒叶比=实粒数/齐穗期叶面积(粒/cm2)

1.5 数据处理

试验数据用 DPS 软件进行方差分析,用LSD 法进行多重比较。

2 结果与分析

2.1 不同处理对齐穗期叶面积及粒叶比的影响

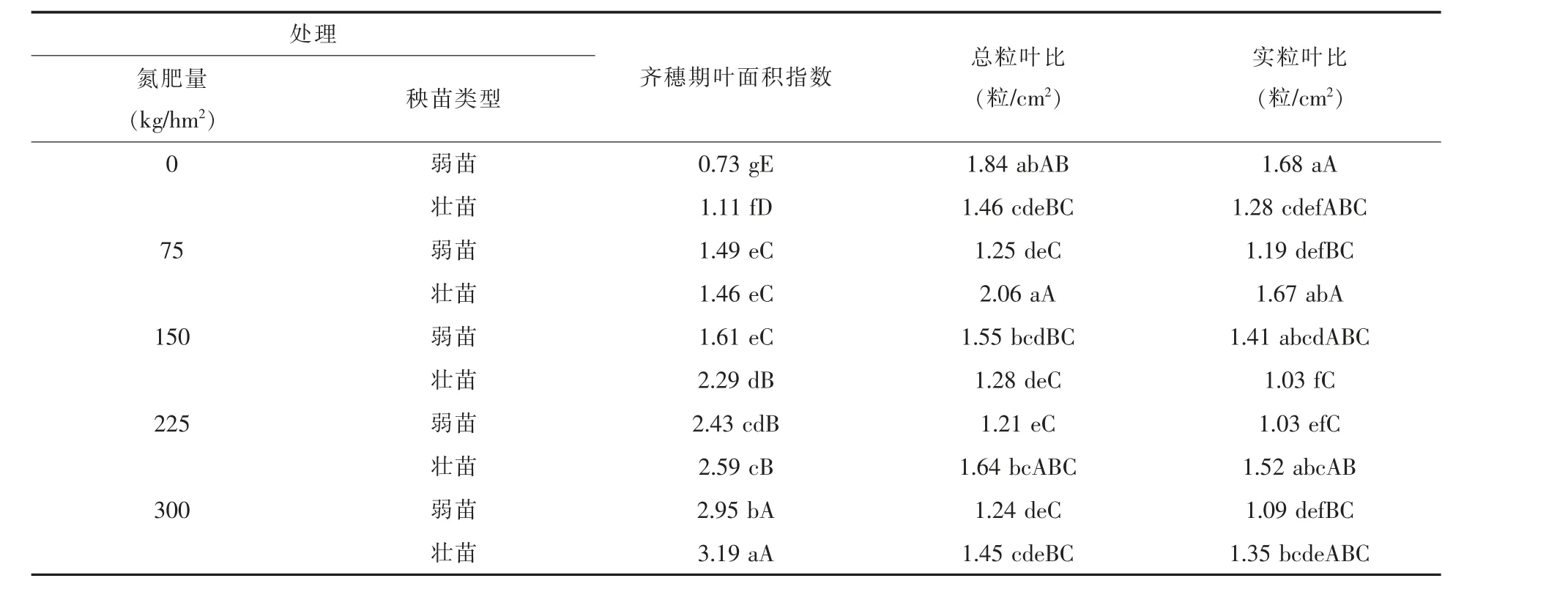

不施氮肥时, 齐穗期壮苗叶面积指数高于弱苗,差异达极显著水平(表1)。 弱苗、壮苗叶面积指数均随施氮量增加逐渐上升, 当施氮量高于150 kg/hm2时,壮苗齐穗期的叶面积指数均高于弱苗, 二者均在施氮量300 kg/hm2条件下达最大,与其他处理差异均达极显著水平(表1)。

表1 不同处理叶面积指数及粒叶比的多重比较

不施氮肥时, 弱苗的总粒叶比和实粒叶比均高于壮苗,随着施氮量的增加,二者的总粒叶比和实粒叶比呈相反变化趋势。 当施氮量为75 kg/hm2时,弱苗的总粒叶比和实粒叶比显著降低,壮苗的总粒叶比和实粒叶比则显著升高, 继续增施氮肥则呈下降趋势。 在施氮量150 kg/hm2条件下,壮苗的总粒叶比和实粒叶比均达到最低,弱苗则呈上升趋势。 在高氮肥条件下 (225~300 kg/hm2),壮苗的总粒叶比和实粒叶比逐渐降低,弱苗则无显著变化。施氮量不低于150 kg/hm2的条件下, 弱苗、 壮苗分别在施氮量150 kg/hm2、225 kg/hm2时总粒叶比和实粒叶比达到最佳。

2.2 不同处理对穗部性状的影响

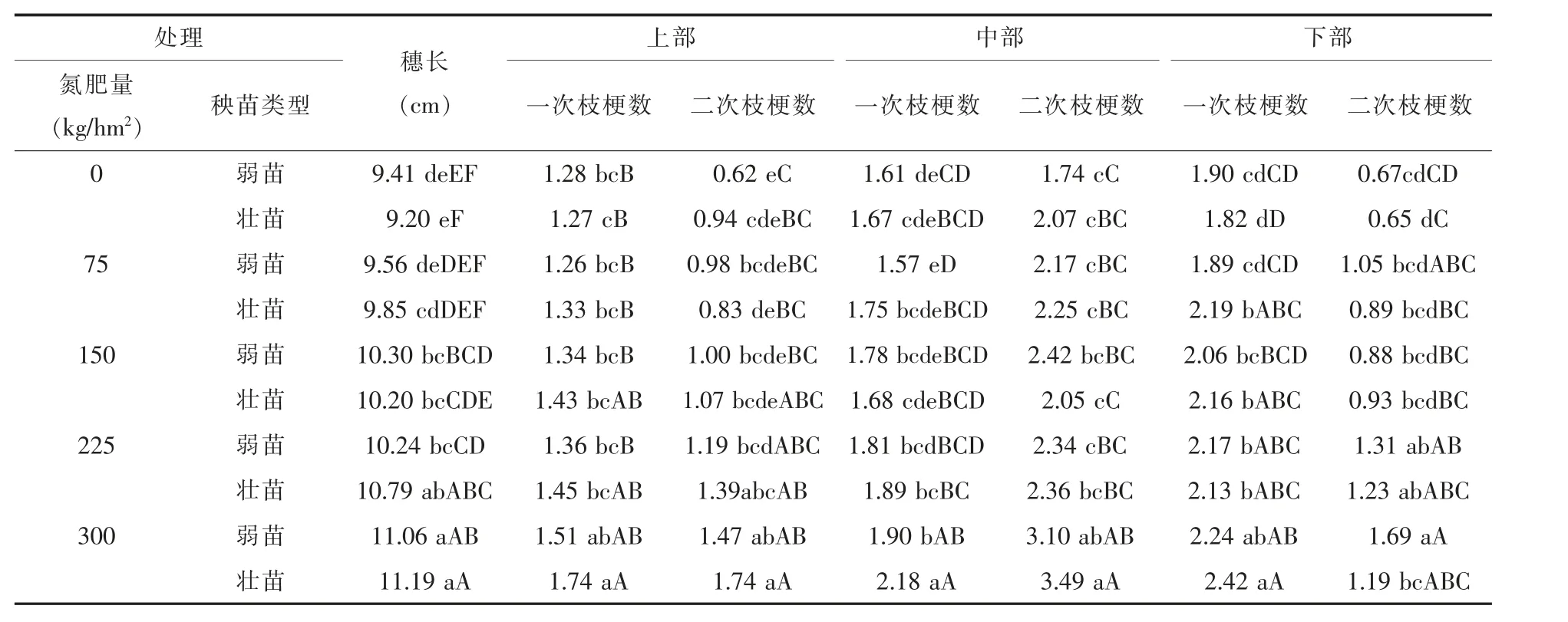

如表2 所示,各处理弱苗、壮苗穗长的变化略有不同,不施氮肥时壮苗穗长略低于弱苗,差异不显著。 施氮肥后,壮苗穗长明显增长,各施氮处理均高于不施氮处理, 差异均达到显著或极显著水平。 弱苗穗长在施氮75 kg/hm2时较不施肥处理略有增加,差异不显著,施氮量在75~150 kg/hm2时,穗长极显著地增加。 在高氮肥(225~300 kg/hm2)条件下,壮苗穗长均高于弱苗。

从表2 中可以看出, 各处理不同部位一次枝梗数整体上以下部>中部>上部,壮苗的上部一次枝梗数、 弱苗的上部二次枝梗数均随着施氮量增加逐渐升高;不施氮肥时,壮苗、弱苗的各部位枝梗数无显著差异。施氮量在150~300 kg/hm2条件下,壮苗、弱苗的上部一次、二次枝梗数及中部一次枝梗数均高于对照,且随施氮量增加逐渐升高。

表2 不同处理穗长及各部位一、二次枝梗数的多重比较

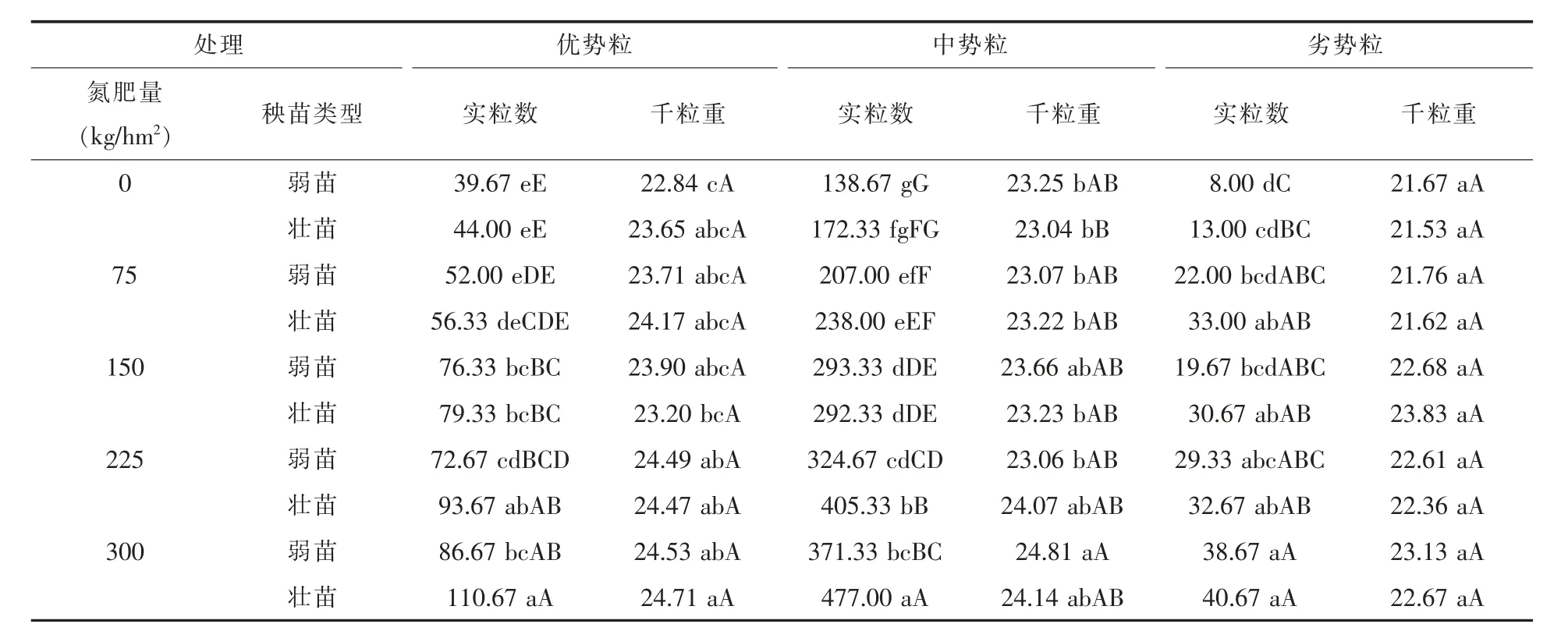

由表3 可知,无论施氮肥与否,壮苗的优势粒实粒数、劣势粒实粒数均多于弱苗。

表3 不同处理各部位实粒数及千粒重的多重比较

弱苗的优势粒实粒数在施氮量75~150 kg/hm2范围内较不施氮肥处理增幅较大, 进一步增施氮肥增幅减缓,弱苗、壮苗优势粒实粒数均在施氮量150~300 kg/hm2时极显著高于不施肥处理。高氮肥条件下(225~300 kg/hm2),壮苗优势粒实粒数显著高于弱苗。不施氮肥时,壮苗的中势粒实粒数高于弱苗, 在施氮量0~150 kg/hm2范围内,随着氮肥增多, 壮、 弱苗的中势粒实粒数差距减小;高氮肥条件下(225~300 kg/hm2),壮、弱苗的中势粒实粒数差异均达到极显著水平。 在施氮量150~300 kg/hm2条件下,弱苗、壮苗的劣势粒实粒数均高于对照且随施氮量增加逐渐升高, 在施氮量300 kg/hm2条件下达到最大,与对照间差异均达到极显著水平;同一施氮水平下,壮、弱苗间劣势粒数量差异不显著。

不施氮肥时壮苗优势粒粒重高于弱苗, 施氮后二者均有所提高,高氮肥条件下(225~300 kg/hm2),弱苗优势粒粒重显著高于不施氮肥处理。壮苗与对照相比差异不显著。不施氮肥时,壮苗中势粒粒重、 劣势粒粒重略低于弱苗, 高氮肥条件下(300 kg/hm2),弱苗中势粒粒重显著高于对照,壮苗与对照相比差异不显著。无论施肥与否,二者的劣势粒粒重无显著差异。

3 讨论与结论

3.1 讨论

粒叶比是衡量水稻群体源库关系是否协调的重要指标[11]。 随施氮量增加,壮苗、弱苗的总粒叶比和实粒叶比呈相反变化趋势。 在适宜施氮范围内(150~225 kg/hm2),壮苗总粒叶比和实粒叶比随施氮量增加逐渐升高, 说明单位面积上颖花数的增长速率大于叶面积增长速率。 超过225 kg/hm2则降低, 说明单位面积颖花数增长速率低于叶面积增长速率, 原因是高氮肥使得无效分蘖增多,粒叶比降低,茎鞘输出率降低,群体恶化,不利于构建高质量的群体和提高群体光合生产力。 可见,适宜的施氮量是高产栽培的基础,也是指导和构建理想水稻群体重要的影响因素。 当施氮量超过150 kg/hm2时,弱苗的总粒叶比和实粒叶比呈逐渐下降趋势, 说明粒数的增长速率低于叶面积增长速率, 即弱苗、 壮苗分别在施氮量150 kg/hm2、225 kg/hm2时总粒叶比和实粒叶比达到最佳。

穗部性状是水稻产量形成的重要因素, 增施氮肥有助于改善穗部性状,本试验表明:随施氮量增加,壮苗、弱苗的穗长度、一次枝梗数、二次枝梗数以及实粒数都有一定程度提高, 秧苗素质同样是影响穗部性状的重要因素, 施氮量225~300 kg/hm2条件下, 壮苗的上部及中部一次枝梗数、二次枝梗数均高于弱苗, 壮苗的不同部位实粒数均大于弱苗。

3.2 结论

施氮量不低于150 kg/hm2的条件下, 弱苗、壮苗分别在施氮量150 kg/hm2、225 kg/hm2时总粒叶比和实粒叶比最大,弱苗、壮苗不同部位枝梗数及实粒数均在施氮量300 kg/hm2时最大。