唐代渤海国佛教遗存的研究回顾与思考

——基于中国境内的渤海遗存

王俊铮

前 言

唐代渤海国佛教的出现缘起于原居住于隋唐营州地域的靺鞨上层对当地佛教的接触与信奉,这部分人群后来成为渤海“建国集团”的核心力量。同时,在渤海立国后以“旧国”为中心的初期疆域(布尔哈通河、海兰江、图们江流域)内,早在高句丽时期就已经存在佛教及其信仰的民间基础。最新的考古发掘与研究表明,珲春古城村1号寺庙址、杨木林子寺庙址均始建于高句丽时期。佛教在高句丽以国内城为都时,已然随三燕遗民中佛教信众的移徙而传至图们江流域。①宋玉彬:《试论佛教传入图们江流域的初始时间》,《文物》2015年第11期。和龙西古城附近的河南屯寺庙址始建时间早于西古城城址、河南屯墓葬的修建时间,应系目前已知年代最早的渤海佛寺。②吉林大学边疆考古研究中心、吉林省文物考古研究所、延边朝鲜族自治州博物馆、和龙市文物管理所:《吉林和龙“河南屯古城”复查简报》,《文物》2017年第12期;宋玉彬:《试论佛教传入图们江流域的初始时间》,《文物》2015年第11期。之后随着渤海疆域的不断扩大和官方对佛教传布的支持,佛寺开始较为广泛地出现在渤海国疆域内的京城、府州城内外以及交通要道沿线,逐渐成为渤海思想文化中具有一定主导地位的宗教意识形态。

对宁古塔(主要为东京城①渤海上京城自清代以来有“东京城”“古大城”“火茸城”“沙阑城”“讷讷赫城”“佛纳和城”等称谓,其中以“东京城”流传最久,也最常见诸各文献作品中。见赵哲夫《“东京城”名称小考》,《北方文物》1991年第3期。)一带渤海佛寺遗址的研究早在清朝便已在以宁古塔流人为主的士人群体中展开。20世纪上半叶,俄国、日本学者对宁安、珲春、和龙一带的渤海佛教遗存进行了调查和局部试掘,采集到佛像等遗物。对黑龙江、吉林两省区渤海佛教遗存最为系统、科学的研究则为20世纪50年代之后,由中国学者主持的历次大规模考古发掘、两次全国文物普查和多次专项调查。本文立足于清人笔记丛钞文献,俄、日学者的考古调查资料以及我国学者积累的考古成果,对中国境内唐代渤海国佛教遗存的研究经纬和收获作一全面回顾和梳理。

一、渤海佛教遗迹的早期著录、考古调查与发掘

对渤海佛寺的早期著录始于清代以宁古塔流人为主的士人群体对东京城一带的实地踏查记录。他们在对东京城进行调查著录时,普遍注意到了城南古庙以及大石佛的存在。城南古庙即今“南大庙”,又名兴隆寺,考古学编号为上京2 号佛寺。寺内建筑已几为清代营建,唯有大石佛和石灯幢原为渤海遗物。目前所见最早有关石佛的记载,为清代宁古塔流人方拱乾在《绝域纪略·土地》中记述渤海上京城“有寺,石佛存而刹灭”。②(清)方拱乾:《绝域纪略》,见李兴盛、齐书深、赵桂荣主编《陈浏集(外十六种)》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,2001年,第1176页。另有时间稍晚之张缙彦的《宁古塔山水记》,其中《东京》一文曰:“城以南有古浮屠,高丈六,佛面虽有风雨侵蚀,过之者尚稽首焉。前有石塔,八面玲珑,庄严精巧,尤为塞外所有。”③(清)张缙彦著;李兴盛校点:《宁古塔山水记》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,1984年,第11页。张贲《白云集·东京记》有云:“城南有古寺,镂石为大佛,高丈有六尺,风雨侵蚀,苔藓斑然,而法相庄严,镂凿空巧,今堕其首。好事者装而复之,前有石浮屠,八角形。”④(清)张贲:《白云集》卷17,清乾隆十七年不惑堂刻本。高士奇《扈从东巡日录》卷下引吴兆骞《天东小记》则云:“禁城外有大石佛,高可三丈许,莲花承之,前有石塔,向东小欹。”⑤(清)高士奇:《扈从东巡日录》卷下,见张延厚署《辽海丛书》第一册,沈阳:辽沈书社,1985年,第228页。吴兆赛《秋茄集·后集》收有《上京》诗前小序云:(上京)“禁城外有莲花石塔,微向东欹,石佛高二丈许,在塔之北。”⑥(清)吴兆骞:《秋笳集》卷7《后集》,见王云五主编《丛书集成初编》,上海:商务印书馆,1935年,第124页。清代士人寻访宁古塔地方山水的探查记录和文学作品,为渤海佛寺等渤海时期佛教遗迹在清代的原生样貌提供了弥足珍贵的文献信息。

晚清以来,随着西方势力在东北地区的渗透,旅居东北的俄国人、英国人也开始对这一地区的古代文明遗迹进行了考察和著录。1868年,俄国地质学家И.А.洛巴金在珲春河右岸发现一座砖塔,应即马滴达塔。⑦转引自解峰《渤海国佛教遗存研究》,吉林大学博士学位论文,2019年(据俄罗斯科学院远东分院远东民族历史、考古与民族研究所材料)。1871年,英国驻牛庄领事雅妥玛(即托马斯·阿德金斯,英文名Thomas Adkins)在其著作《长白山》一书中,提及了“东京城”遗址和兴隆寺渤海石灯幢。①《渤海上京城:1998—2007年度考古发掘调查报告》将撰著《长白山》一书的英国驻牛庄领事名字写作“詹姆斯·安第金丝”(见黑龙江省文物考古研究所编著《渤海上京城:1998—2007年度考古发掘调查报告》,北京:文物出版社,2009年,第4页)。经营口博物馆馆长阎海研究员核对,此译名不确,应为“托马斯·阿德金斯(ThomasAdkins雅妥玛)”,系当时英国驻营口(牛庄)第三任领事。特此致谢!在中国边疆危机的局势下,一些中国知识分子官员被委派前往东北勘界查边,顺访了一些渤海遗迹。1883年,曹廷杰途经“东京城”遗址,在《东三省舆地图说·渤海建国地方考》中明确了“东京城”为靺鞨拂涅部故城,即后来的渤海上京城:“武义(应为武艺,笔者注)徙上京龙泉府,本拂涅国故城,今称东京城,亦称佛讷和城。”②曹廷杰:《东三省舆地图说·渤海建国地方考》,见丛佩远、赵鸣岐编,曹廷杰著《曹廷杰集》,北京:中华书局,1985年,第167页。但他未提及兴隆寺与石灯幢等遗迹的情况。1910年前后,晚清长白知府张凤台、吉奉勘界委员刘建封先后调查了长白县渤海灵光塔。③(清)刘建封撰;孙文采注:《长白山江岗志略》,长春:吉林文史出版社,1987年,第388页;吉林省地方志编纂委员会编:《吉林省志·文物志》,长春:吉林人民出版社,1991年,第144页。

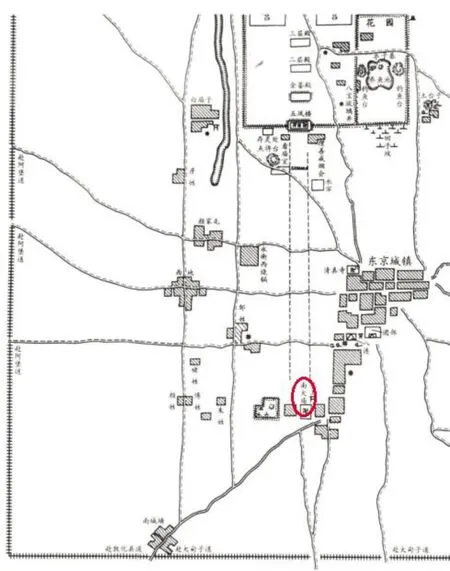

1921年,宁安县知事王世选主修、梅文昭总纂的《宁安县志》成书,首次较为系统详尽地对渤海上京城进行了著录,书中附录了由吉林陆军测绘学校毕业生傅明玉、吉林省立第一中学毕业生关宗毓绘制的“唐代渤海国上京龙泉府图”(地图落款为“吉林陆军将弁学堂毕业员傅明毓”),该图是已知最早的利用现代测量方法绘制的实测图。其中明确地标出了“南大庙”的位置(图一)。该书同时还首次附有兴隆寺石灯幢影像。④黑龙江省文物考古研究所编著:《渤海上京城:1998—2007年度考古发掘调查报告》,北京:文物出版社,2009年,第4页。

图一 傅明毓绘制的“唐代渤海国上京龙泉府图”(局部),1921年

1926年,东京帝国大学的鸟山喜一以及“哈尔滨市特别行政区博物馆”的В.В.包诺索夫先后在渤海上京遗址中“采集”了瓦、泥塑佛像残件等遗物。⑤赵虹光:《渤海上京龙泉府城址调查发掘工作的回顾》,《北方文物》1988年第2期。这是渤海上京城首次经过科学“考古调查”发现佛教遗物。

1931年9—10月间,以В.В.包诺索夫为领队(“东省特区文化发展研究所第一考察队古民族考察分队”队长)的“中华民国满洲研究所”(时称“东省特区研究所”)古民族考古队对渤海上京城进行了一次全面“调查”,并在“紫禁城”“御花园”区域发掘了7条探沟。这亦是对渤海上京城首次进行“科学发掘”,“标志着上京城的研究进入了运用现代考古学方法的新时期”。①黑龙江省文物考古研究所编著:《渤海上京城:1998—2007年度考古发掘调查报告》,北京:文物出版社,2009年,第4页;[苏]阿尔金著,林树山编译:《В.В.波诺索夫在中国东北的学术考察》,《历史与考古信息·东北亚》1990年第2期。根据包诺索夫于1932年留下的调查记录《“东京城”遗址发掘的初步报告》一文,我们获知了在上京城遗址通过调查和征集所获得有关渤海佛寺的遗物。

1.“陶泥塑像”:“当地的农民给我们拿来了20多个陶制的佛像,有坐在莲花上的菩萨和坐着的阿弥陀佛。塑像的形态基本一样,并薄涂色彩(颜色还有所保留)。但这些塑像特别的地方是没有头。搜集和送来的单独塑像头,很遗憾,没有一个与现有塑像身相配的,可以说,不是由于地的压力偶然断开的。很遗憾,我无论如何也没有从农民那搜集到完整的。因此,关于它们的用途和没有了头可以得出一个推断,可能是与祭祀有关系。”②В.В.包诺索夫:《“东京城”遗址发掘的初步报告》,载于黑龙江省文物考古研究所编著《渤海上京城:1998—2007年度考古发掘调查报告·附录》,北京:文物出版社,2009年,第658页。原文载于东亚考古学会《东京城——渤海国上京龙泉府址的发掘调查·附录》,1939年。

2.“石制品”:“留在‘东京城’的石制品中最特别的是一个大石香炉,原来立于‘紫禁城’内,而现在被运到城南现在的寺庙院内的石台架上,呈莲花形竖起的柱子也有莲花形底座(印度元素)。这一部分是用一整块玄武岩石头制成的。在其房上也是用整块石头制成的精美的雕饰品,带有高房檐,具有‘苏布尔干’的风格(蒙古建筑中的纪念性构建物)。建筑为八角形,有柱子和瓦顶。这里有大量的倒塌后留下的建筑物柱子的石枕。除此之外还有很多柱子基座、碾米石和其他的一些物件。”③В.В.包诺索夫:《“东京城”遗址发掘的初步报告》,载于黑龙江省文物考古研究所编著《渤海上京城:1998—2007年度考古发掘调查报告·附录》,北京:文物出版社,2009年,第659页。原文载于东亚考古学会《东京城——渤海国上京龙泉府址的发掘调查·附录》,1939年。显然,包诺索夫笔下的“大石香炉”即是立于兴隆寺内的渤海石灯幢,他误以为这座灯幢是从宫城内运来的。同时还记述了当时兴隆寺内一些建筑物仅存础石等遗迹,可见当时寺庙建筑多已坍毁。但并未对大石佛的情况予以记载。

1931年九一八事变后,日军迅速占领中国东北。在日本侵华关东军的武装保护和协助下,以日本“东亚考古学会”为代表的日本学术组织(其成员大多有日本“东洋学派”的学术背景)假借伪满洲国“日满文化协会”之邀,分别于1933年5月和1934年5—6月对渤海上京城进行了两次大规模的“考古调查”和“发掘”,发掘由东京帝国大学教授原田淑人主持。这次“发掘”虽然基本摸清了上京城宫城内各殿址的布局、规模和形制,其中包括对上京城内8座寺庙址的调查和发掘。但出土遗物(包括大量佛造像)大部分被盗运往日本,收藏于东京帝国大学(今东京大学)考古陈列室,少量文物保存于伪“满洲国奉天国立博物馆”(今辽宁省博物馆前身)。这次考古发掘成果结集为《东京城——渤海国上京龙泉府址的发掘调查》,于1939年出版。④东亚考古学会:《东京城——渤海国上京龙泉府址的发掘调查》,《东方考古学丛刊》(第五册),1939年。

1936年8月,日本东京帝国大学教授鸟山喜一曾“调查发掘”了珲春八连城外一处寺庙址,清理了建筑台基,出土了瓦构建筑材料、佛像等。将其称为“半拉城外寺址”。1937年4月,受伪满洲国“民生部”的委托,鸟山喜一等人“调查”了龙井水七沟寺庙址,又一次调查了“半拉城外寺址”。⑤[日]鸟山喜一、藤田亮策:《“满洲国”古迹古物调查报告3——间岛省古迹调查报告》,伪民生部,1942年,第26-27页、第50-54页。

1942年3月,日本关东军军曹斋藤优(又名斋藤甚兵卫)“清理发掘”了珲春八连城南的三处寺庙址,分别命名为“半拉城第一废寺址”“半拉城第二废寺址”“半拉城第三废寺址”,清理了建筑台基基址,出土了瓦件、佛像等,其中在“第一废寺址”台基中部发现了塔心础。①[日]斋藤优:《半拉城と他の史迹》,半拉城址刊行会,1978年,第19-27页。其中“第一废寺址”即是鸟山喜一发掘并命名之“半拉城外寺址”。中国学界一般称三处寺庙址分别为八连城东南寺庙址、新生寺庙址、良种场寺庙址。同年,斋藤优又“调查”了和龙“东南山废寺址”,今称东南沟寺庙址。发现了两处地表裸露础石的建筑遗迹,一南一北坐落于山坡之上。②[日]斋藤优:《半拉城と他の史迹》,半拉城址刊行会,1978年,第78页。

1942年,委托鸟山喜一等人再次对上京城开展“调查”和“发掘”,这是日本殖民时期日本学者第三次对渤海上京城开展系统科学的“考古”工作。本次“考古活动”主要对宫城西侧白庙子村的“白庙子寺址”,宫城东侧土台子村四周的“土台子寺址”“土台子北方寺址”(“土台子塔址”)“土台子南方寺址”进行了“调查”,“发掘”了“土台子内部堂址”。③[日]鸟山喜一:《东京城寺址调查略报告》,长春:伪满洲古迹古物名胜天然纪念物保存协会年,1943年,第4-24页。

二、中华人民共和国成立后中国学界的渤海佛教遗存研究

中华人民共和国成立后中国学界的渤海佛教研究长期以考古学研究为主,对渤海佛寺的考古调查与发掘不绝如缕。同时兼及渤海佛教起源、渤海佛教教派或教义等研究。近年来吉林大学宋玉彬教授充分整合历史文献和考古材料,力求在渤海瓦当纹饰风格以及渤海都城行政建制历史性变迁的视角下寻求对渤海佛教资源的新的学术阐释和解读。

中华人民共和国成立后对渤海上京城佛教遗存的科学考古和研究始于1964年10月,由中国科学院考古研究所和朝鲜社会科学院组成的东北考古队第二队,对渤海上京城进行了大规模的系统调查和考古发掘,基本搞清了外郭城和宫城的性质、范围、布局等,以及城内街道坊市、官署、寺庙等建筑址的基本分布情况,确认了共计9处寺庙址,分别编号为1号—9号佛寺。其中重点清理了位于东半城的1号佛寺、位于外郭城北墙外的9号佛寺。联合发掘工作结束后,受到“文革”的影响,中国未能及时出版中朝联合发掘渤海上京城的材料。1966年,朝鲜单方面出版了《中国东北地区遗迹发掘报告》。④朝鲜社会科学院:《中国东北地区遗迹发掘报告》,平壤:社会科学出版社,1966年。1971年,在此报告基础上,朝鲜学者朱荣宪出版了《渤海文化》一书。⑤朱荣宪:《渤海文化》,平壤:社会科学出版社,1971年。直至1997年,这批考古材料才被中国社会科学院考古研究所出版,正式公布了渤海上京1号、9号佛寺的详细信息。⑥中国社会科学院考古研究所编著:《六顶山与渤海镇——唐代渤海国的贵族墓地与都城遗址》,北京:中国大百科全书出版社,1997年,第76-86页。

1997年,在对兴隆寺大雄宝殿进行落架复修时,黑龙江省文物考古研究所与牡丹江市文物管理站对大殿基址进行了清理发掘。但清理出的建筑基址均为清代遗存,并未发现任何渤海时期遗迹和遗物。据此,发掘者根据渤海石灯幢、大石佛所在位置推断,大石佛所在之三圣殿恐为渤海时期佛寺主殿,其余殿宇当在其北。三圣殿前之天王殿、大雄宝殿为清代咸丰年间增建。①陶刚、王祥滨:《宁安兴隆寺大雄宝殿基址发掘》,载于张庆国、楚福印编《渤海上京地区考古重要收获——朝、韩、日、俄渤海考古动向》,内部资料,第122-128页。

1998—2007年,黑龙江省文物考古研究所对渤海上京城开展了连续考古发掘,清理了2号、3号、4号、5号、50号宫殿基址,皇城南门,郭城正南门,郭城正北门,第1号街基址等。不少发掘材料已单独发表,最终全部结集为《渤海上京城:1998-2007年度考古发掘调查报告》。②黑龙江省文物考古研究所编著:《渤海上京城:1998—2007年度考古发掘调查报告》,北京:文物出版社,2009年。虽然此次未专门对佛教寺庙址进行发掘,但在2号、3号、5号宫殿基址内均发现了佛像。

除此之外,渤海上京城内还多次发现渤海舍利函及舍利。1975年,在土台子村附近耕地中发现了一件舍利函,共有7层,质地为石、铁、铜、漆、银等,其中漆函表面采用了银平脱工艺,饰以缠枝忍冬花鸟纹。在第七层银盒内,放置了一个用丝织品包裹的淡绿色玻璃瓶,瓶内装有五颗暗白色的类似石英质地的舍利子。③宁安县文物管理所、渤海镇公社土台子大队:《黑龙江省宁安县出土的舍利函》,《文物资料丛刊》(2),北京:文物出版社,1978年,第192-201页;魏存成:《渤海考古》,北京:文物出版社,2008年,第117页。1997年8月25日,白庙子村村民在修筑道路时发现由石函、漆函、铜函、鎏金铜函、银函、金函、琉璃瓶和舍利子组成的舍利函。在清理石函时还发现了一件浅灰色玉石罐,罐内装有一些灰白色骨灰状物质。④徐秀云:《渤海故地再次发现舍利函》,《北方文物》2008年第2期。2008年4月21日,白庙子村再次发现石函,其内发现骨灰和鎏金钗等供养物。⑤王楠:《渤海上京城的佛教建筑》,《北方文物》2014年第3期。2010年11月上旬,在3号佛寺主殿南侧发现石函,其内有铁函、琉璃瓶等。由于出土后散失,仅追回金镯、铜镯等遗物,据此推测可能也是舍利函。⑥王楠:《渤海上京城的佛教建筑》,《北方文物》2014年第3期;黑龙江省文物考古研究所:《黑龙江宁安渤海上京城出土渤海国舍利函》,《文物》2015年第6期。

在对渤海上京地区佛寺及其遗物的研究上,早在20世纪80年代初,丹化沙⑦丹化沙:《关于兴隆寺与渤海大石佛》,《北方论丛》1980年第6期。、李兴盛⑧李兴盛:《“东京”古佛沧桑录》,《黑龙江文物丛刊》1984年第3期。先后撰文对上京兴隆寺与大石佛进行了科学的专题介绍和研究。赵哲夫较为详细地考证了兴隆寺大石佛的历史变迁过程,认为大石佛在清初发生了两次“堕首”,第一次“堕首”时,吴汉槎、钱维德用加固的方法装了回去。第二次“堕首”时张缙彦等重塑头像置之,但“琢而小之”。至1933年,日本东亚考古学会对东京城进行发掘时,佛像已面目全非。中华人民共和国成立初,石佛被推倒,1962年重立时,已无佛面,右臂缺失。1971年利用清代造像残躯修整成今天的模样。因此,大石佛距渤海佛像样貌已然差之远已。⑨赵哲夫:《兴隆寺渤海石佛损毁考》,载于渤海上京遗址博物馆编《渤海上京文集》(第一集),长春:吉林文史出版社,2001年,第59-62页。朱国忱、朱威又对石灯幢之发现、灯幢结构、组成节(层)块、艺术价值、石幢结构和节(层)块衔接以及基础处理等问题进一步作了探讨。⑩朱国忱、朱威:《关于渤海石灯幢》,《东北史地》2006年第2期。

张庆国、李济莹对上京渤海佛寺再作全面调查,提出“又发现寺址四处”。经笔者核对,实际上比以往著录只增加了两处,分别是土台子东南角寺庙址、白庙子村西南角寺庙址。①张庆国、李济莹:《渤海上京寺庙遗址调查》,载于渤海上京遗址博物馆编《渤海上京文集》(第一集),长春:吉林文史出版社,2001年,第63-65页。《吉林省文物志》编委会主编:《珲春县文物志》,内部资料,1984年,第72页。由于作者未使用以往学界习用之编号,而多以“地名+方位”的描述性命名,无疑增加了辨识的困难。王楠对渤海上京城的1-9号佛寺遗址考古发掘收获作了简述,将城内佛寺大致分为3组,认为中区北部两座隔宫苑东西对称的佛寺应为统治阶级使用,其他佛寺可能面向一般官吏和民众。②王楠:《渤海上京城的佛教建筑》,《北方文物》2014年第3期。宋玉彬将渤海佛寺大致划分为旷野类型与城市类型,认为大祚荣初迁上京时在城北修建了旷野类型的8号、9号佛寺,其中9号佛寺出土了文字瓦,应该是渤海统治集团的礼佛场所。③宋玉彬:《渤海佛教研究的信息资源与学术解读》,《边疆考古研究》(第25辑),北京:科学出版社,2019年,第376页。刘晓东对此予以了重要补充,认为8 号、9 号寺庙址与现存郭城设施布局无对应关系,而应与文王都上京时期的都城设施布局(现存宫城规模)密切相关,年代为渤海中期。④刘晓东:《关于渤海上京城北垣外侧8、9号寺庙址始建年代的补充说明》,《边疆考古研究》(第25辑),北京:科学出版社,2019年。

除渤海上京城以外,各地渤海佛教寺庙址的首次科学著录主要完成于1983年全国第二次文物普查(简称“二普”)之后黑吉两省、市、县公开发行或内部出版的文物志。这一工作以吉林省各市县的业绩最为突出,为今人留下了一笔宝贵的考古调查材料。《和龙县文物志》著录了“龙海寺庙址”⑤《吉林省文物志》编委会主编:《和龙县文物志》,内部资料,1984年,第66页。、高产寺庙址⑥《吉林省文物志》编委会主编:《和龙县文物志》,内部资料,1984年,第66-67页。、东南沟寺庙址⑦《吉林省文物志》编委会主编:《和龙县文物志》,内部资料,1984年,第69-70页。、军民桥寺庙址⑧《吉林省文物志》编委会主编:《和龙县文物志》,内部资料,1984年,第68-69页。。《龙井县文物志》著录了仲坪寺庙址。⑨《吉林省文物志》编委会主编:《龙井县文物志》,内部资料,1984年,第98-99页。《珲春县文物志》著录了马滴达塔基⑩《吉林省文物志》编委会主编:《珲春县文物志》,内部资料,1984年,第69-72页。、马滴达寺庙址⑪张庆国、李济莹:《渤海上京寺庙遗址调查》,载于渤海上京遗址博物馆编《渤海上京文集》(第一集),长春:吉林文史出版社,2001年,第63-65页。《吉林省文物志》编委会主编:《珲春县文物志》,内部资料,1984年,第72页。、新生寺庙址⑫《吉林省文物志》编委会主编:《珲春县文物志》,内部资料,1984年,第72-73页。、五一寺庙址⑬《吉林省文物志》编委会主编:《珲春县文物志》,内部资料,1984年,第73-74页。、杨木林子寺庙址⑭《吉林省文物志》编委会主编:《珲春县文物志》,内部资料,1984年,第74页。、大荒沟寺庙址⑮《吉林省文物志》编委会主编:《珲春县文物志》,内部资料,1984年,第74-75页。。《敦化市文物志》著录了“庙屯寺庙址”。⑯《吉林省文物志》编委会主编:《敦化市文物志》,内部资料,1985年,第84-86页。《汪清县文物志》著录了红云建筑址⑰《吉林省文物志》编委会主编:《汪清县文物志》,内部资料,1984年,第46-47页。、骆驼山建筑址⑱《吉林省文物志》编委会主编:《汪清县文物志》,内部资料,1984年,第51-52页。、新田建筑址⑲《吉林省文物志》编委会主编:《汪清县文物志》,内部资料,1984年,第52-53页。。《安图县文物志》著录了神仙洞寺庙址⑳《吉林省文物志》编委会主编:《安图县文物志》,内部资料,1985年,第28页。、大东沟寺庙址[21]《吉林省文物志》编委会主编:《安图县文物志》,内部资料,1985年,第29-30页。、傅家沟寺庙址①《吉林省文物志》编委会主编:《安图县文物志》,内部资料,1985年,第30-31页。 张太湘:《大城子古城调查记》,载于文物编辑委员会编《文物资料丛刊》4,北京:文物出版社,1981年,第223-227页;黑龙江省地方志编纂委员会:《黑龙江省志·文物志》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,1994年,第138页。、舞鹤寺庙址②《吉林省文物志》编委会主编:《安图县文物志》,内部资料,1985年,第31-32页。、碱场寺庙址③《吉林省文物志》编委会主编:《安图县文物志》,内部资料,1985年,第32-33页。、东清寺庙址④《吉林省文物志》编委会主编:《安图县文物志》,内部资料,1985年,第34-35页。。《蛟河县文物志》著录了七道河渤海建筑址。⑤《吉林省文物志》编委会主编:《蛟河县文物志》,内部资料,1987年。《长白朝鲜族自治县文物志》著录了灵光塔。⑥《吉林省文物志》编委会主编:《长白朝鲜族自治县文物志》,内部资料,1988年。《延边文物简编》也对高产、军民桥、龙海、马滴达塔、新生、五一、大荒沟等寺庙址的情况作了介绍和补充说明,并绘制了高产寺庙址、马滴达塔、新生寺庙址的建筑复原图。⑦延边博物馆《延边文物简编》编写组编:《延边文物简编》,延吉:延边人民出版社,1988年,第82-83页、第88-91页。另外,《黑龙江省志·文物志》还对黑龙江省东宁市大城子古城发现渤海佛像和相关遗迹的情况作了记述。⑧黑龙江省地方志编纂委员会:《黑龙江省志·文物志》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,1994年,第138页。可以说,这一时期的文物普查和著录可谓系统而全面,基本建构起了我国吉林省境内渤海佛寺的地理空间分布体系,为日后进一步针对性的考古发掘和渤海佛寺专项调查奠定了坚实的学术基础。

在此之后三十余年,对渤海佛寺的考古工作和进一步研究,基本不出“二普”时期所建构起的考古学基础性学理框架。后来的工作既在一定程度上补苴了对渤海佛寺的认识,也识别出一些新的渤海寺庙址。此外,随着考古工作的深入和学术水准的提高,学术界对一些遗址的定性出现了争议和观点上的调整。

1983年“二普”前进行过专项考古调查和发掘的渤海佛教遗迹有东宁大城子渤海寺庙址、和龙高产渤海寺庙址、贞孝公主墓、珲春马滴达塔基。“二普”之后进行过专项考古调查和发掘的渤海佛教遗迹有长白渤海灵光塔、蛟河七道河渤海建筑址、汪清红云渤海建筑址、和龙“龙海寺庙址”(龙海墓区M13、M14墓上建筑)、珲春古城村1 号与2 号寺庙址等。同时,新发掘确认了和龙河南屯渤海寺庙址、桦甸苏密城渤海寺庙址。2011、2015—2017年分别开展的吉林省渤海寺庙址专项调查和吉林省渤海遗存全面调查,基于“二普”“三普”期间调查著录,特别是对一些未经科学发掘的渤海寺庙址重新进行了实地走访和踏查,获得了一批新的材料,识别出一些遗址为渤海始建、辽金沿用。⑨主要成果:见吉林省文物考古研究所《2011年吉林省境内渤海国寺庙址调查报告》,《边疆考古研究》(第14辑),北京:科学出版社,2013年;吉林省文物考古研究所《图们江流域渤海遗存调查报告》,《地域文化研究》2017年第1期;梁会丽《吉林省渤海遗存调查概述》,《边疆考古研究》(第25辑),北京:科学出版社,2019年。在对图们江流域渤海遗存调查时总结出渤海寺庙址的一般规律为遗址内或附近有相对独立的建筑址,面积不大,使用瓦当等建筑饰件。⑩吉林省文物考古研究所:《图们江流域渤海遗存调查报告》,《地域文化研究》2017年第1期。

1972年,张太湘等前辈在对东宁大城子古城进行调查时在城内发现铜佛2 尊,并调查了城内一处出土塔心础的台地,应系佛寺遗址。⑪《吉林省文物志》编委会主编:《安图县文物志》,内部资料,1985年,第30-31页。 张太湘:《大城子古城调查记》,载于文物编辑委员会编《文物资料丛刊》4,北京:文物出版社,1981年,第223-227页;黑龙江省地方志编纂委员会:《黑龙江省志·文物志》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,1994年,第138页。

1972年,吉林省文物工作者发现了重新发现了马滴达塔基。⑫日本学者鸟山喜一等人曾于1937年对马滴达塔塔基进行了调查,将其命名为“塔子沟塔基”。1973年,吉林省博物馆与延边朝鲜族自治州博物馆、珲春县文化馆对塔基进行了清理发掘。发掘材料发表于1984年《博物馆研究》1984年第2期刊布的《珲春马滴达渤海塔基清理简报》一文①张锡瑛:《珲春马滴达渤海塔基清理简报》,《博物馆研究》1984年第2期。 吉林市博物馆:《吉林省蛟河市七道河村渤海建筑遗址清理简报》,《考古》1993年第2期。,同年为《珲春县文物志》所著录。②《吉林省文物志》编委会主编:《珲春县文物志》,内部资料,1984年,第69-72页。一般认为,马滴达塔与同时期西安荐福寺小雁塔、长白县渤海灵光塔、贞孝公主墓塔等形制基本一致,可知应为渤海时期所建。亦有学者否定了马滴达塔是与贞孝公主墓性质一样的渤海王室贵族墓塔,而与长白灵光塔一样,是佛教的特殊建筑形式,其下地宫用于供奉高僧遗骨。③白淼:《吉林珲春马滴达塔基性质刍议》,《北方文物》2013年第3期。

1979年先后两次发掘了和龙高产渤海寺庙址,发掘成果和收获刊布于何明撰《吉林和龙高产渤海寺庙址》④何明:《吉林和龙高产渤海寺庙址》,《北方文物》1985年第4期。《高产渤海寺庙址出土文物》⑤何明:《高产渤海寺庙址出土文物》,《东北师大学报》1983年第4期。。寺庙址由圆形台基、台基外围础石、疑似山门础石等组成。《延边文物简编》对高产寺庙址的著录在台基形状、础石位置、础石之间距离等与高产寺发掘材料有所出入。⑥延边博物馆:《延边文物简编》,延吉:延边人民出版社,1988年,第82页。

1980年10—12月、1981年5—6月,延边博物馆、延边朝鲜族自治州文物管理委员会清理发掘了和龙龙头山渤海王室墓群龙海墓区中的贞孝公主墓。贞孝公主墓由墓道、墓门、甬道、墓室和墓塔五个部分组成,甬道和墓室上方同样修建了墓塔建筑,为墓塔葬式。发掘者认为墓塔形制、结构与珲春马滴达塔基本一致。⑦延边朝鲜族自治州博物馆:《渤海贞孝公主墓发掘清理简报》,《社会科学战线》1982年第1期。

1984年,长白县文物管理所对灵光塔塔身及周边进行了勘察,发现了地宫,并对其进行了清理。地宫四壁为砖砌,地铺三层砖,顶盖石板。靠地宫后墙砌一表面平整的石台,可能为放置舍利之所。地宫南部开辟甬道。甬道处出土了渤海时期佛造像残件、青瓷片、陶片等。成果刊布于方舟撰《长白灵光塔维修中发现地宫》一文。⑧方舟:《长白灵光塔维修中发现地宫》,《博物馆研究》1984年第2期。后为《长白朝鲜族自治县文物志》《吉林省志·文物志》分别著录。⑨吉林省地方志编纂委员会编:《吉林省志·文物志》,长春:吉林人民出版社,1991年,第142-144页。

1990年吉林市博物馆考古工作者抢救发掘了蛟河七道河渤海建筑址。遗址由中部台基、地面铺石、柱础石、级石、护坡石等部分所组成。遗址出土遗物主要有建筑构件、陶器、石碑等。关于遗址性质,目前仍有争论。《蛟河县文物志》最早将其定性为“远离京州府城邑的佛教建筑址”。⑩《吉林省文物志》编委会主编:《蛟河县文物志》,内部资料,1987年。考古简报作者认为:“该遗址正位于契丹道上。我们推断,该遗址可能主要是作为亭站使用,也可能是具有某种宗教性质的建筑遗存。”⑪张锡瑛:《珲春马滴达渤海塔基清理简报》,《博物馆研究》1984年第2期。 吉林市博物馆:《吉林省蛟河市七道河村渤海建筑遗址清理简报》,《考古》1993年第2期。根据彭善国的最新研究,七道河主体建筑址所谓“天井”空间促狭,难以作为交通道上的驿站,同时七道河建筑址与敦化六顶山04DLIM5、虹鳟鱼场M2308、安图东清墓葬M8等渤海墓葬具有相似性,推测该建筑址“很有可能是一处上面有建筑的阶坛式石墓”。⑫彭善国:《蛟河七道河村渤海遗址属性辨析》,《东北史地》2010年第3期。

1991年,吉林省文物考古研究所会同延边朝鲜族自治州、汪清县文管部门对汪清红云渤海建筑址(编号91WYF1)进行了抢救性发掘。可知遗址由一座长方形土石结构和四周分布的础石组成。遗址上发现大量残瓦、瓦当、铁钉等陶质和金属质建筑构件,以及陶佛像残件,可知遗址为佛寺无疑。①吉林省文物考古研究所:《吉林汪清县红云渤海建筑遗址的发掘》,《考古》1999年第6期。在对红云建筑址进行考古发掘前,学术界一般将其定性为驿站。②《吉林省文物志》编委会:《汪清县文物志》,内部资料,1984年,第46-47页;孙秀仁、朱国忱:《渤海国上京京畿南北交通道与德理镇》,《黑龙江民族丛刊》1994年第3期。

1995年发现了珲春古城村1号寺庙址,1996、1997、2009、2011年,先后四次对寺庙遗址进行了考古调查,采集到一批丰富的佛寺建筑构件和佛像残件。③吉林大学边疆考古研究中心、吉林省文物考古研究所、珲春市文物管理所:《吉林珲春古城村1号寺庙址遗物整理简报》,《文物》2015年第11期。宋玉彬、田立坤等学者较早地关注到了古城村1 号寺庙址出土的网格纹复合枣核纹纪年瓦当当面纹饰的布局特点与辽宁省北票金岭寺④辛岩、付兴胜、穆启文:《辽宁北票金岭寺魏晋建筑遗址发掘报告》,载于辽宁省文物考古研究所编《辽宁考古文集》(二),北京:科学出版社,2010年,第214页。、朝阳老城北大街⑤万雄飞、白宝玉:《朝阳老城北大街出土的3—6世纪莲花纹瓦当初探》,载于辽宁省文物考古研究所、日本奈良文化财研究所编《东北亚考古学论丛》,北京:科学出版社,2010年,图版一八。等三燕瓦当风格十分相似。田立坤将遗址出土的这类瓦当称之为“燕系瓦当”,并认为这批随前秦僧侣出使高句丽的人群为夫余人。⑥田立坤:《吉林珲春发现的燕系瓦当之背景》,《学问》2016年第6期。宋玉彬等从瓦当纹饰风格上提出古城村1号寺庙的营建当与亡国后的前燕工匠随前秦僧侣赴高句丽有关,为图们江流域最早的佛教寺院。⑦吉林大学边疆考古研究中心、吉林省文物考古研究所、珲春市文物管理所:《吉林珲春古城村1号寺庙址遗物整理简报》,《文物》2015年第11期;宋玉彬:《试论佛教传入图们江流域的初始时间》,《文物》2015年第11期。古城村2号寺庙址位于古城村1号寺庙址西南约150米。1995年,珲春市文物管理所对此遗址进行了考古调查。2016—2020年,吉林省文物考古研究所先后对遗址一号、二号建筑台基进行了勘探和发掘。目前,由中国社会科学院考古研究所主持的“珲春古城村遗址出土铁函实验室考古”项目已于2019年顺利结项。解峰在其博士学位论文中利用吉林省文物考古研究所内部资料首次刊布了古城村1号、2号寺庙址的形制布局及其地层学信息。⑧解峰:《渤海国佛教遗存研究》,吉林大学博士学位论文,2019年。

2004年7—11月和2005年6—11月,由吉林省文物考古研究所会同延边朝鲜族自治州文博机构等单位,对和龙市龙海墓区及以往被定性为“龙海寺庙址”⑨《吉林省文物志》编委会主编:《和龙县文物志》,内部资料,1984年,第66页。的遗址进行了考古发掘,最终认为所谓“龙海寺庙址”实为龙海墓区M13、M14墓上建筑。还清理了有一处与佛教有关的遗迹,即龙海M10墓塔。⑩吉林省文物考古研究所、延边朝鲜族自治州文物管理委员会办公室:《吉林和龙市龙海渤海王室墓葬发掘简报》,《考古》2009年第6期。其形制与贞孝公主墓墓塔基本一致。

2004年,吉林省文物考古研究所对长白灵光塔周围区域进行试掘,但未发现任何渤海时期遗迹。但在塔身崖端下山坡探沟②层中发现两件瓦片,其中一件瓦腹有细布纹,瓦背有绳纹,此类瓦片符合渤海早期瓦片特征。①解峰:《渤海国佛教遗存研究》,吉林大学博士学位论文,2019年。

2011年在吉林省渤海寺庙址专项调查中,发现汪清骆驼山渤海建筑址实际上由南、北两个台地组成,但两个台地关系尚不明确,并采集到一批渤海瓦件、青砖、陶片等。遗址为渤海时期所建。对和龙东南沟寺庙址的调查可知,该建筑址为渤海始建,辽金沿用。②吉林省文物考古研究所:《2011年度吉林省境内渤海国寺庙址调查报告》,《边疆考古研究》(第14辑),北京:科学出版社,2013年。

2011年吉林省考古工作者在对敦化庙屯渤海寺庙址的调查中未发现渤海遗物,故而将其认定为清代建筑。③吉林省文物考古研究所:《2011年度吉林省境内渤海国寺庙址调查报告》,《边疆考古研究》(第14辑),北京:科学出版社,2013年。2015年对其进行复查时,发现清代寺庙址处于一个大型渤海遗址中。遗址范围为边长200 米,地表散落有大量渤海时期绳纹板瓦、素面板瓦、素面筒瓦、陶片等,推测遗址可能是一处大型聚落遗址。④解峰:《渤海国佛教遗存研究》,吉林大学博士学位论文,2019年(根据吉林省文物考古研究所内部资料)。据此,可以肯定遗址为渤海时期,但究竟系渤海聚落址还是渤海寺庙址,还有待于进一步研究和调查。

2014年4月,吉林省文物考古研究所等单位对聚讼已久的“河南屯古城”及其附近区域进行了考古复查,最终否认了其作为城址的存在,而应是一座渤海早期寺庙址。⑤吉林大学边疆考古研究中心、吉林省文物考古研究所、延边朝鲜族自治州博物馆、和龙市文物管理所:《吉林和龙“河南屯古城”复查简报》,《文物》2017年第12期。

2014年6—11月,吉林省文物考古研究所对2013年在桦甸苏密城勘探中发现的础石和渤海瓦件遗址进行了揭露,最终确认了一处保存有磉堆和夯土台基的渤海佛寺建筑址,出土了大量渤海建筑构件以及300余件陶佛残件以及铜坐佛。⑥吉林省文物考古研究所:《2014年吉林省文物考古研究所考古发掘收获》,《东北史地》2015年第1期。

在对渤海佛教遗迹的综合研究中,方学凤结合文献记载和考古发现,对渤海国以旧国、中京、东京为都时期的佛教发展情况作了探究,概述了上述地区已发现的渤海佛寺遗址现状,并提出了渤海佛教发展的社会原因。⑦方学凤:《渤海以旧国、中京、东京为王都时期的佛教试探》,《延边大学学报》(社会科学版)1986年第4期。胡秀杰、刘晓东在已发表的考古材料的基础上,对渤海五京京畿地区的敦化、西古城、八连城、上京城及附近地区,以及俄罗斯滨海地区各类渤海佛教遗迹做了研究,总结出渤海佛教遗迹的分布特点,渤海佛寺遗址的平面布局特征以院落式为主,认为渤海的佛寺址总体特征与中原唐王朝是一致的,但也有其自身的特色,如大量使用玄武岩建材、渤海莲花纹瓦当等。渤海佛教遗迹的年代和性质往往比较单一,后世少有沿用。⑧胡秀杰、刘晓东:《渤海佛教遗迹的发现与研究》,《北方文物》2004年第2期。孙炜冉、李乐营对高句丽与渤海佛教建筑遗址的分布、布局形制特点作了较为详细地阐述,认为两个政权的佛教建筑都深受中原北朝、唐朝佛教建筑风格的影响,并逐渐形成了自己的文化风格。作者对两政权佛寺的建筑分布、建筑形式和布局、佛像外形、建筑构件,提出:“中国东北的海东地区无论是在文化表象还是审美情趣上,都受中原文明的影响,双方不仅仅是输出地与输入地的关系,更是同一文化现象的共同表现。”①孙炜冉、李乐营:《高句丽与渤海佛教建筑比较研究》,《史志学刊》2015年第2期。卢伟梳理了经过发掘的渤海佛教遗迹,并提出了天台宗、华严宗、净土宗、密宗、禅宗等佛教宗派已在渤海境内传播。②卢伟:《渤海国佛教遗迹发掘及其佛教的传布考》,《牡丹江师范学院学报》(哲社版)2010年第5期。宋玉彬首次将考古类型学理论引入高句丽、渤海佛教遗迹中加以考察,以图们江流域高句丽、渤海遗址建筑用瓦材料为切入点,提出珲春古城村1号寺庙址始建于高句丽政权以国内城为都之时,杨木林子寺庙址是高句丽政权迁都平壤后所建。和龙河南屯寺庙址则是目前已知渤海时期最早的佛寺。高句丽佛教传播路线起点为三燕地区,传播主体为三燕移民。高句丽时期以及渤海定都上京以前的佛像均沿袭了汉地北朝至隋的造像风格,不存在个性化的具有传承关系的高句丽—渤海系佛造像。③宋玉彬:《试论佛教传入图们江流域的初始时间》,《文物》2015年第11期。宋玉彬从文字瓦的视角探究了渤海佛教遗存,认为渤海国时期的佛教寺院均为瓦构建筑,但不同佛寺的瓦构建筑存在是否使用文字瓦之别。渤海时期存在规模不一、性质有别的制瓦作坊、烧瓦窑址,窑址以是否独立选址可分为“官窑”和“民窑”。同时,作者认为,根据佛寺建筑是否使用文字瓦之别,至迟大钦茂执政时期,佛教寺院形成了官方“敕建”与民间“自建”之分。④宋玉彬:《文字瓦视角下的渤海佛教遗存研究》,《学习与探索》2019年第7期。

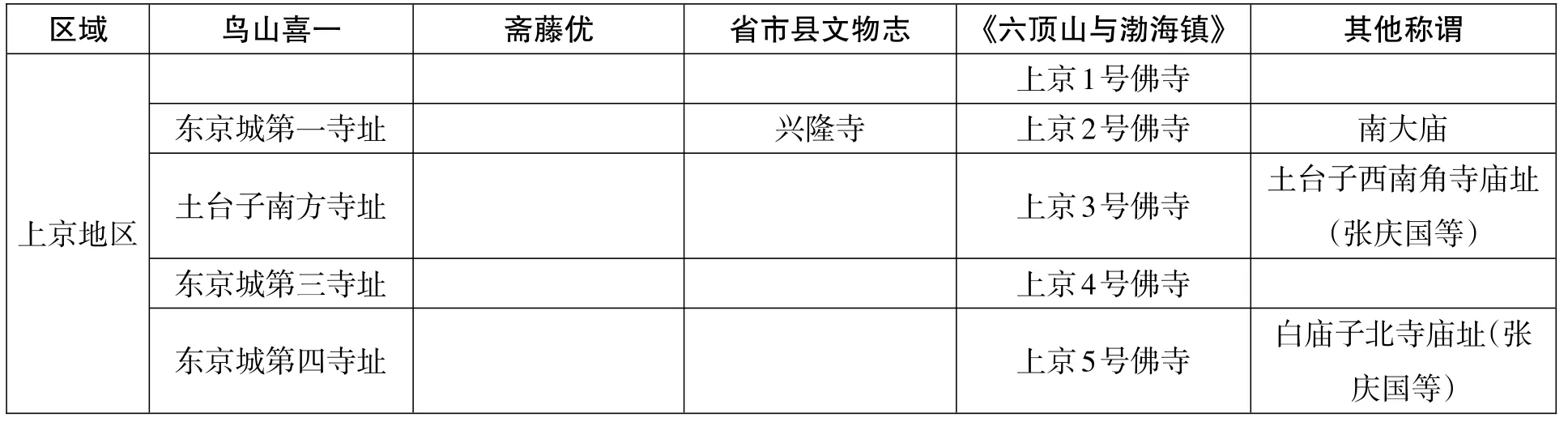

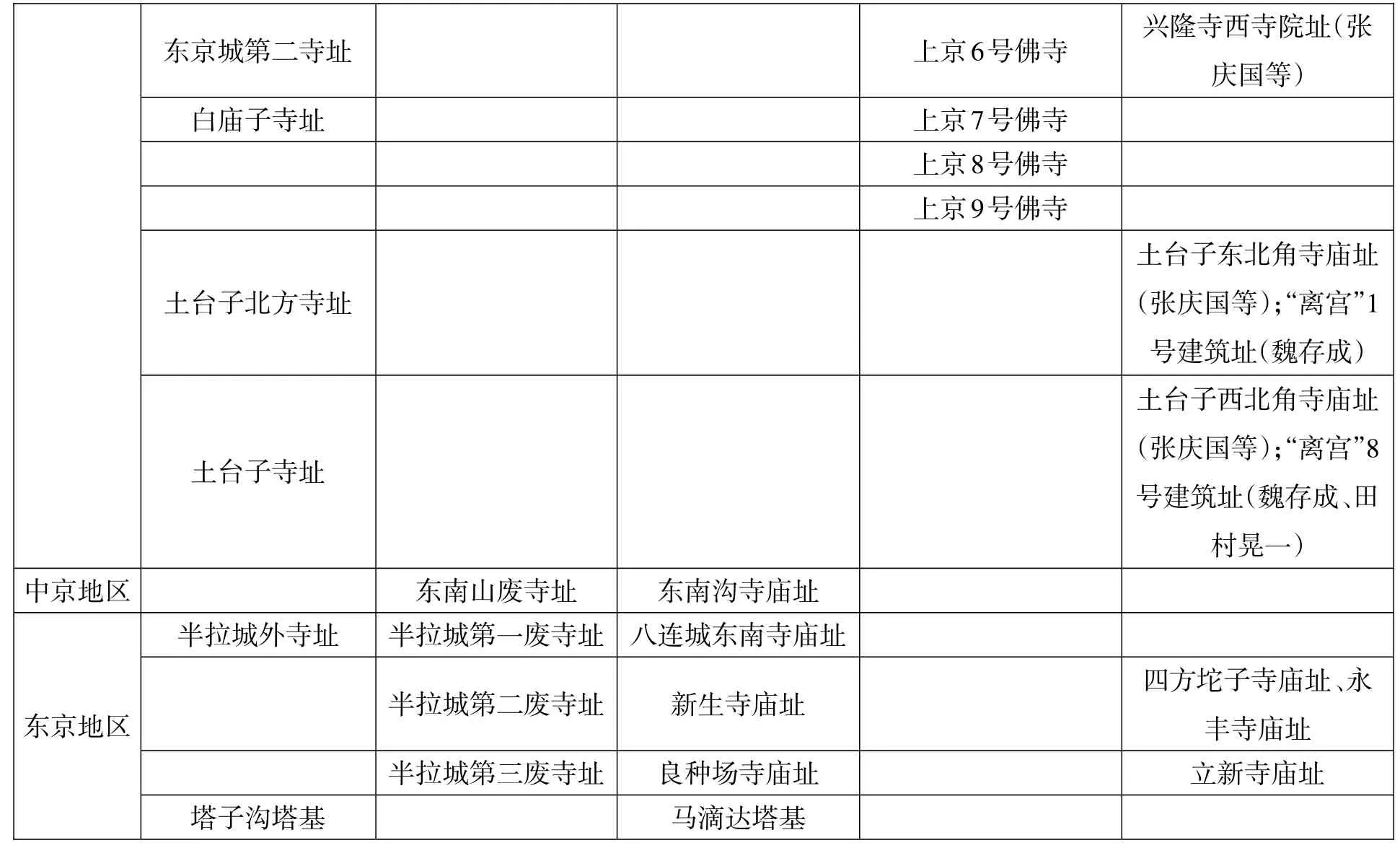

还需要说明的是,由于渤海佛寺早在伪满洲国时期就受到了鸟山喜一、斋藤优等日本学者的调查、发掘和著录。中华人民共和国成立后,中朝联合考古队及黑龙江省、吉林省文物考古工作者又对渤海上京、中京、东京地区诸佛寺开展了系统调查和重新编号。渤海上京遗址博物馆研究人员张庆国、李济莹等学者撰文对上京部分佛寺采用了“地名+方位”的描述性命名方式。因此,部分渤海佛寺由于复杂的学术史背景而出现了多重称谓和命名系统,特别是土台子村四角诸佛寺的相对位置关系及其编号尤为混乱。据魏存成先生描述,1998年,他与赵哲夫在土台子村周围调查时,曾怀疑今土台子村西北角大型建筑址(土台子寺址)为“离宫”(或高级贵族邸宅)8号建筑址,东北角建筑址为1 号建筑址。⑤魏存成:《渤海考古》,北京:文物出版社,2008年,第117页。田村晃一也认为土台子寺址为“离宫”8 号建筑址,1号建筑址的性质以及“土台子塔址”与两座建筑址的关系还难以确定。⑥[日]田村晃一:《渤海上京龙泉府址的考古学检讨》,《东亚的都城和渤海》,东京:东洋文库,2005年。笔者兹对其称谓作一全面统筹,以期厘清渤海佛寺的多重称谓。

表1

中京地区东京地区东京城第二寺址白庙子寺址土台子北方寺址土台子寺址半拉城外寺址塔子沟塔基东南山废寺址半拉城第一废寺址半拉城第二废寺址半拉城第三废寺址东南沟寺庙址八连城东南寺庙址新生寺庙址良种场寺庙址马滴达塔基上京6号佛寺上京7号佛寺上京8号佛寺上京9号佛寺兴隆寺西寺院址(张庆国等)土台子东北角寺庙址(张庆国等);“离宫”1号建筑址(魏存成)土台子西北角寺庙址(张庆国等);“离宫”8号建筑址(魏存成、田村晃一)四方坨子寺庙址、永丰寺庙址立新寺庙址

有关渤海佛像等遗物的研究,20世纪70年代末,孙秀仁①孙秀仁:《唐代渤海的佛像和舍利函》,载于黑龙江省文物考古工作队编《黑龙江古代文物》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,1979年,第52-55页。、陈显昌②陈显昌:《渤海国的佛像》,《学习与探索》1980年第5期。就考究了渤海佛像与舍利函的特点。随着渤海考古发掘的开展,出土了越来越多的遗物。阴淑梅介绍了渤海上京城出土的7件铜(包括鎏金)佛像。③阴淑梅:《宁安市渤海上京城发现的铜佛像》,《北方文物》2007年第2期。王世杰简述了20世纪70年代上京城佛寺遗址出土的两件泥佛像。佛像雕刻技艺高超,冠髻衣饰生动,坐像身后带有佛光,并认为“这些小型泥佛像可能装饰于寺庙内的墙壁上,属于‘千佛’。”④王世杰:《渤海上京城发现的泥佛像》,《北方文物》2009年第2期。刘姝仪则对渤海上京城遗址出土、现藏于黑龙江省博物馆的鎏金铜坐佛、六手立式鎏金铜佛、泥塑千佛、插柄立式金佛等四件藏传佛像进行了研究。佛像特点体现了渤海佛教造像既有民族的特色,也受到了高句丽和唐朝的影响。⑤刘姝仪:《渤海国佛像赏析——以黑龙江省博物馆藏品为例》,《文物天地》2018年第10期。解峰首次将集中分布于图们江流域,大多用灰白色岩石雕刻的高句丽、渤海时期佛像统称为“图们江流域小型石佛造像”,对国内外学界的研究从制作年代与文化属性、宗教内涵两方面进行了概括,指出以往研究中存在的问题,并分析了问题产生的原因,指出目前关于图们江流域小型石佛造像的文化属性和宗教内涵如若要形成一致意见,尚有待于更多材料的支持及进一步深入研究。⑥解峰:《图们江流域小型石佛造像的发现与研究》,《社会科学战线》2017年第3期。

除佛像外,日本大原县美术馆藏有一件“渤海咸和四年铭文佛龛”。李殿福先生最早关注并研究了这件器物,肯定了其作为渤海遗物的真实性,并考证铭文中所谓“前许王府”当为渤海上京某府邸,因此佛龛应出土于上京某寺院址。①李殿福:《渤海咸和四年铭文佛龛考释》,《历史与考古信息·东北亚》1993年第1、2期合刊,第64-67页。同文又刊载于《社会科学战线》1994年第3期。姚玉成首次对其断代和真伪给予了质疑。他认为该遗物应称之为“佛碑像”,并认为该器物佛像特征、碑首装饰等皆与唐朝同类器物不同,铭文中“许王”也与渤海史实不符,因此他认为系中华人民共和国成立前伪造。②姚玉成:《“渤海咸和四年铭佛龛”质疑》,《北方文物》1999年第3期。邵颖涛将该遗物应定名为“造像碑”,同样认为遗物铭文内容、雕刻佛像人物、风格特征等均存在疑点,可能为伪品。③邵颖涛:《“渤海咸和四年铭文佛龛”再辨》,《大连民族学院学报》2009年第6期。

结 语

综上所述,对渤海佛教遗存的研究始于清代以宁古塔流人为主的士人群体对宁古塔(主要为东京城)一带渤海佛寺遗址的著录与考证。这一时期的研究特点以笔记丛钞为载体,多为文学化的描述和记录,缺乏学术考究的自觉意识。民国初年,宁安、长白、珲春一带的地方官员和学者在编纂地方志时,开始引入西方的地图测绘技术,对相关遗存进行了整理与绘图,已经具备科学研究和著录的雏形。20世纪20—40年代,为加强对中国东北地区的文化渗透,俄人、日人开展了对渤海上京城、八连城及其他地区渤海佛寺遗址的“调查”与“发掘”。1931年,由俄国人包诺索夫率领的“东省特区文化发展研究所考察队”的“考古发掘”,首次将现代考古学研究方法引入渤海遗存的研究之中。以“东亚考古学会”为主导的日本人(鸟山喜一、原田淑人、斋藤优等)对渤海佛寺的“调查”与“发掘”取得了一定的成果。特别是其“发掘”重点主要集中于各寺庙址建筑台基之上的柱网结构,注重对建筑格局的探索,但对考古学地层信息及其与寺庙建筑址的层位关系缺乏必要的关注。20世纪50年代后,中国学术界又相继多次开展了渤海佛寺遗址的调查与发掘,特别是两次全国文物普查及基于两次普查材料上的多次专项调查,从层位学、类型学、年代学等多角度及寺庙址与周边遗存的相互关系方面,较为全面地建构起中国境内渤海遗迹的空间分布体系。

致谢:感谢吉林省文物考古研究所解峰博士在资料上的帮助。