露天煤矿排土场无法覆土区域生态恢复重建技术

刁立夫

(山西忻州神达花沟煤业有限公司,山西 原平 034117)

山西是我国的煤炭大省,多年来,为国家经济建设做出重大贡献的同时,也付出了巨大的资源环境代价[1]。因此,必须做好矿山开采破坏土地的复垦工作,以有效遏制矿区地表破坏及水土流失,保护、恢复和重建矿区生态环境[2]。为控制和减少煤炭露天开采活动占用耕地、林地,露天煤矿多选用沟深肚大的荒沟作为排土场地,在有限的排土空间内最大限度地增加其收容能力[3],由此产生了排土场高陡边坡,边坡稳定系数随着整体边坡角度的增大而减小[4],因此,需进行削坡开级,保障边坡稳定后,再行生态恢复治理。受用地和空间等因素限制,削坡开级形成的台阶宽度小、难覆土,地表物质更趋复杂、土壤理化性状更加恶化[5],生态恢复治理难度较大。目前,无法覆土边坡多采用挂网喷播、植生毯覆盖的生态恢复措施,见效快但成本高,管护要求较为严格,大面积实施资金压力大,种植穴换土栽植或生态袋栽植也常见应用,但其工程量较大、施工成本也较高,受立地条件限制,存在一定的局限性。为探索无法覆土边坡技术可行、经济适用的生态恢复重建方式,妥善解决类似条件下生态恢复治理问题,以山西忻州神达花沟煤业有限公司露天煤矿排土场无法覆土边坡生态恢复重建的实践为例,论证治理方式符合重建生态系统的群际平衡和价值取向,提出可行技术。

1 研究区概况

1.1 自然条件

山西忻州神达花沟煤业有限公司露天煤矿位于山西省忻州市原平市段家堡乡,矿田属宁武煤田轩岗矿区,地势南高北低,最高海拔为1 595 m,最低海拔为1 520 m,根据全国水土保持区划,属北方土石山区。气候为温带半干旱大陆性季风气候,多年的平均气温为6.2 ℃,极端最高气温为33.4 ℃(1961年),极端最低气温为-22.4 ℃(1995 年);多年平均降雨量431.5 mm,多年平均蒸发量1 900 mm;多年的平均风速2.6 m/s,最大风速为22.0 m/s,全年主导风向为西北风;结冻期为11 月至次年3 月,全年无霜期约120 d,平均冻土深度150 cm。土壤类型主要为石灰性褐土,区域内植被以灌草为主,有少量的阔叶林分布,优势植物为虎榛子、沙棘、紫穗槐、白榆、蒿类等。

1.2 施工概况

研究的排土场位于矿区采掘场南侧高山的阳面沟谷中,占地面积约69.33 hm2,排弃标高为1 700~1 320 m 水平,排弃物料为岩土混合物、煤矸石,因场地沟谷较深,无法将运输道路修至沟谷底部进行自下而上逐层堆垫排弃,而采用顶端排弃的方式排弃物料,排土到界后采用挖掘机由上至下逐步进行台阶修建,以保障边坡稳定、便于生态恢复重建施工。为控制占地,台阶修建过程平盘宽度逐步变窄,导致部分台阶坡面无法进行表土覆盖,因此,通过多方案比选,采用了无覆土生态重建工艺。方式为:选用1 年生沙棘、白榆、紫穗槐等乡土适生苗木,植入20 cm(口径)×25 cm(高度)的营养杯内装表土先行培育,为保障成活率,每营养杯培育2 株同类苗木,各类苗木等比例培育,待苗木萌发出叶后连同营养杯移植至台阶坡面行间混栽,株行距1 m×1 m(1 个营养杯/m2),“品”字型分布;为保障苗木成活率、保存率,配套落实滴箭灌溉设施,实现点对点灌溉,各平盘修建永久性排水沟,有效疏导汇水,防止坡面冲蚀和汇水入渗影响边坡稳定。营养杯育苗、坡面栽植、滴箭安装接续进行,于2020 年4 月开工,2020年6 月底前(雨季前)完工。

2 研究方法

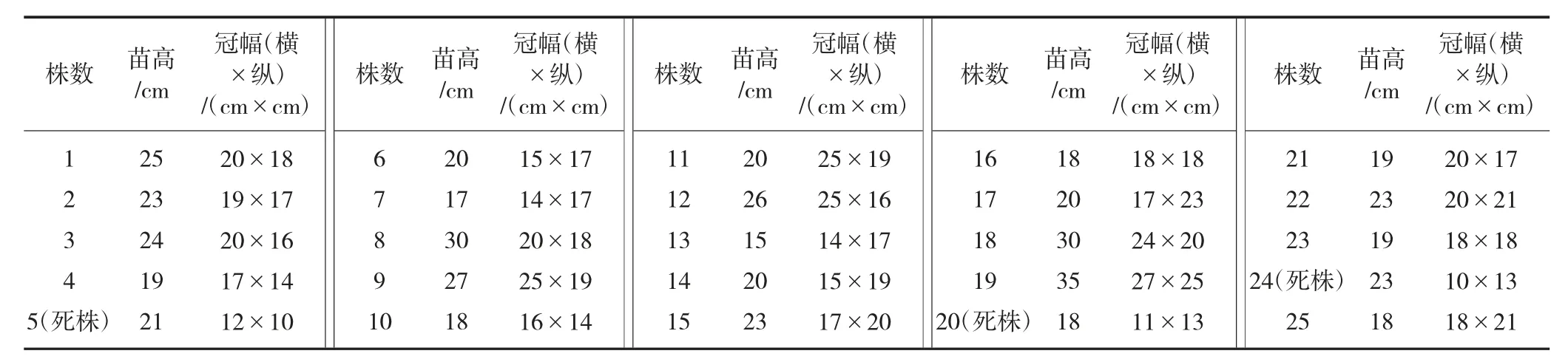

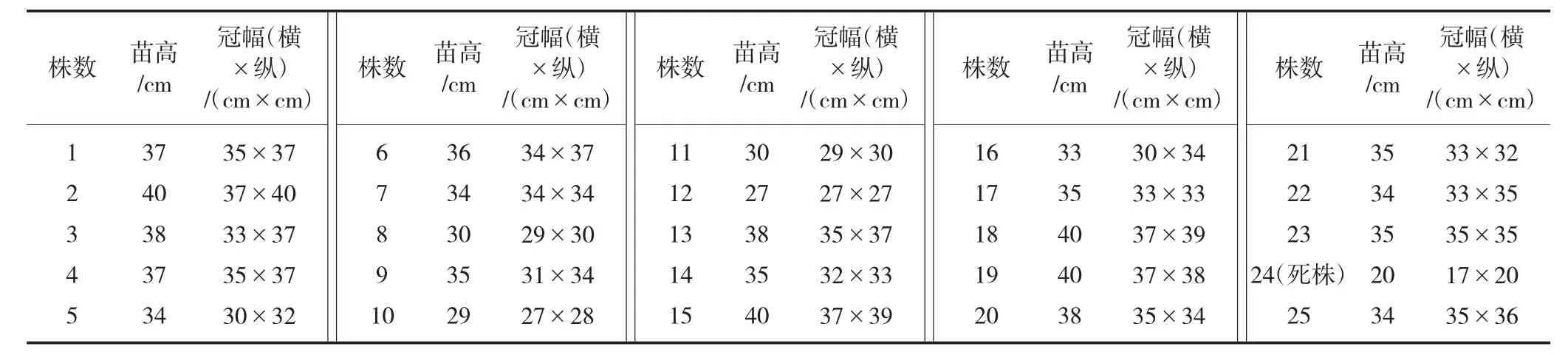

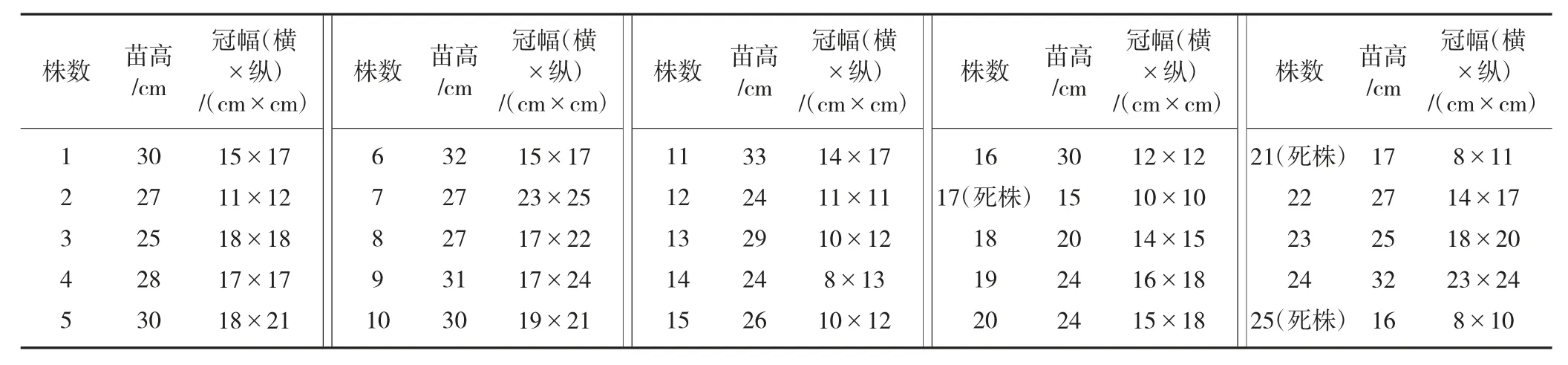

对无法覆土区生态重建苗木采样分析,样方规格10 m×10 m,采用直接测量法获取表征苗木生长状况的成活率、生长高度、冠幅数据,结合对应样地土壤和自然地貌土壤的养分检测数据,通过比对分析,从植被配置适宜性、土壤演变状况论证技术措施的可行性。样地白榆(乔木)苗木调查见表1,样地沙棘(灌木)苗木调查见表2,样地紫穗槐(灌木)苗木调查见表3。

表1 样地白榆(乔木)苗木调查

表2 样地沙棘(灌木)苗木调查

表3 样地紫穗槐(灌木)苗木调查

1)样地白榆(乔木)。样方编号:Y2-1;采样地点:排土场1540 台阶(2020 年复垦);采样时间:2021-06-06;调查位置:经度112°39′11.06″,纬度38°58′54.33″;苗木成活率88%;苗木平均高度22.23 cm;平均冠幅18.9 cm(平均冠幅为各苗木冠幅乘积后求和,取平均冠幅的算数平方根所得)。

2)样地沙棘(灌木)。样方编号:Y2-2;采样地点:排土场1540 台阶(2020 年复垦);采样时间:2021-06-07;调查位置:经度112°39′11.06″,纬度38°58′54.33″;苗木成活率96%;苗木平均高度35.17 cm;平均冠幅33.86 cm(平均冠幅为各苗木冠幅乘积后求和,取平均冠幅的算数平方根所得)。

3)样地紫穗槐(灌木)。样方编号:Y2-3;采样地点:排土场1540 台阶(2020 年复垦);采样时间:2021-06-08;调查位置:经度112°39′11.06″,纬度38°58′54.33″;苗木成活率88%;苗木平均高度27.5 cm;平均冠幅16.86 cm(平均冠幅为各苗木冠幅乘积后求和,取平均冠幅的算数平方根所得)。

4)样地土壤养分。样方编号:Y2-4;采样地点:排土场1540 台阶(2020 年复垦);采样时间:2021-05-22;调查位置:经度112°39′11.06″,纬度38°58′54.33″;检测结果:①pH 值8.26;②全氮1.098%;③速效钾57 mg;④有机质20.9 g;⑤有效磷81.9 mg。

5)自然地貌土壤养分。样方编号:Y3-1;采样地点:排土场西侧自然地貌;采样时间:2021-05-22;调查位置:经度112°36′00.10″,纬度38°58′47.29″;检测结果:①pH 值8.20;②全氮0.686%;③速效钾67 mg;④有机质13.4 g;⑤有效磷4.6 mg。

根据样地表征苗木生长状况的成活率、生长高度、冠幅测算数据,评价苗木的适生性、生长速度、长势,表明苗木的选取和治理方式可行。

土壤养分检测数据体现土壤质量状况,根据样地和原地貌土壤养分检测数据比对分析,表明植被恢复后,在植被及人工诱导扶持作用下土壤演变趋势,体现植被对土壤立地条件的适宜性和与土壤交互过程中所发挥的功能,进一步论证治理方式可行。

3 研究结果

1)苗木选取。排土场生态恢复重建须做好植被选择和搭配,建立较稳定的人工重建生态系统,使其能适应当地恶劣的自然条件,改变极度退化的立地条件[6],保障植被水土保持作用的持续发挥。由于研究区水源短缺,风沙大,应选择耐干旱、抗风沙、耐瘠薄的树种[7],紫穗槐、白榆、沙棘符合选用要求,属当地适生苗木,能够较为快速的郁闭成林,从而有效减弱雨水对地面的冲刷作用,防止水土流失[8],此外,紫穗槐、沙棘是具有根瘤菌的绿肥植物,根部具有较强的穿透能力,能促进土壤水稳性团粒结构的形成[9],能够为自身及其他植物提供良好的氮素生长环境[10],因此,选取上述苗木作为生态恢复重建的先锋建群植物。

2)栽植调控。排土场无法覆土区域的基层物料质地松散、孔隙大、养分含量低,采用营养杯先行育苗,再移植至坡面进行生态恢复,能够克服恶劣的立地条件,解决直接进行苗木栽植或换土栽植存在的水分渗流快、土壤流失大的问题,有利于幼苗定居和成活。因项目所在地海拔较高,苗木栽植节气迟于海拔较低区,为解决引苗栽植的时节差异问题,需将计划栽植的苗木在萌发前移植到项目区,以延迟其萌发,进行营养杯培育可使后续坡面栽植施工不受节气限值,为施工争取了宽裕时间。营养杯育苗前将苗木短截,保留根部以上10 cm 左右的主杆,控制蒸腾作用。因无法覆土区物料松散,须随挖穴、随栽植,这就要求选用的营养杯苗便于坡面运送和栽植,同时又能满足必要的土壤条件,经实操比对,选用了前述规格的营养杯进行育苗,并配套滴箭灌溉措施(因无法覆土边坡地表比热小,温差大,需保障及时、有效灌溉)。

3)苗木状况。根据乔灌木样地调查和统计分析,施工次年苗木成活率:沙棘约96%、紫穗槐约88%、白榆约88%,符合“生态环境脆弱地带,造林成活率在70%(含)以上;其他地区造林成活率在85%(含)以上”[11]的要求;苗木高度:沙棘、紫穗槐、白榆平均高度分别为35、27、22 cm,年均生长高度沙棘25 cm、紫穗槐17 cm、白榆12 cm,说明苗木生长速度较快;苗木冠幅:沙棘苗平均34 cm,且侧枝较多,白榆苗平均19 cm,紫穗槐苗平均17 cm,但与栽植初期无冠幅相比,生长幅度显著。因苗木栽植初期先恢复和发育根部、茎部发育相对迟缓,在栽植当年不能过求实效,自次年开始,地上部分生长速度及生长量会明显加快。

4)土壤状况。通过对植被重建区和原自然地貌土壤养分检测、比对分析,植被重建区土壤pH 值、速效钾、全氮含量趋同于原自然地貌,有效磷含量高于自然地貌,个别样地的土壤全氮、有机质含量已高于原自然地貌,说明在植被、人工诱导扶持作用下,能够使重建区土壤得到改良,通过植被与土壤功能交互作用,促进正向演进。此外,通过调查观测,栽植苗木的侧根已伸出营养杯预留孔洞外10~20 cm,说明苗木在扩大土壤养分吸收范围和地下生长空间,这对后续生长和保持水土具有重要意义。

5)施工经济性。本生态恢复重建工程施工面积约52 hm2,施工承包综合单价10 元/m2(苗木培育、栽植及养护单价8.5 元/m2,滴箭灌溉设施单价1.5元/m2;承包期为3 年),施工经济性相对合理。

综上所述,排土场无法覆土条件下,选用1 年生沙棘苗+紫穗槐苗+白榆苗利用营养杯先行培育,再移植至坡面,配套滴箭灌溉保障措施和完善的截排水措施,恢复重建生态是可行的。

4 结语

探索了排土场无法覆土条件下的生态恢复重建方式,结合工程实施实际,提出可行技术措施,因目前尚处于试验观测阶段,在调查研究、植被选择、措施配置上还比较局限,今后将继续对措施改进和完善、重建生态系统的稳定与调控、植被及土壤演变规律等开展进一步研究和交流合作,系统总结、积累此立地条件下生态恢复重建经验,以更好的服务于实践,为生态恢复治理工作提供有益借鉴。