不同杀菌剂对黄瓜白粉病的药效评价

畅引东,靳彦卿,沈晓强,谭再钧,孟广军,唐义华,王建明,张作刚

(1.山西农业大学植物保护学院,山西 太谷 030801;2.山西省植物保护植物检疫总站,山西 太原 030001;3.和龙市农业局,吉林 和龙 133500)

近年来,黄瓜在中国的种植面积已超过100×104hm2,其中保护地种植面积占比达48%[1]。多年保护地种植使得黄瓜白粉病、霜霉病、根结线虫病等多种病害严重发生,使黄瓜产量和收入严重下降。其中,黄瓜白粉病危害在保护地种植中所占比例较大[2]。因黄瓜抗白粉病品种较少,化学防控已经成为防治黄瓜白粉病的主要手段[3]。

黄瓜白粉病的病原菌主要是葫芦科白粉菌(Erysiphe cucurbitacearum)和单丝壳白粉菌(Sphaerotheca fuligenea)两种,属于子囊菌亚门白粉菌属[4]。此类病原菌在带有植物病残体的土壤中以闭囊壳形式越冬,并且还可以在作物上以菌丝或分生孢子越冬或越夏[5]。在适宜环境条件下,病原从闭囊壳中散发出子囊孢子或者由菌丝形成分生孢子经雨水或气流传播到寄主叶片上,通过芽管和吸器从叶片表皮侵入。发病后,附着在病斑上生长的分生孢子还能够进行多次持续感染[4]。黄瓜白粉病喜欢温湿又耐干燥,高温、高湿、干旱等条件交替出现非常适宜白粉菌源的传染和繁殖。保护地温度和湿度比较适合黄瓜白粉病病原菌的侵染和传播,而且保护地的栽培密度较高。因此,白粉病在保护地种植中更容易发生为害。

黄瓜白粉病潜伏期短、流行性强、再侵染频繁等特点[6],使其在短期内极易发生蔓延。在早期阶段白粉斑是分开分散的,之后又归并,变成了一个大的白粉斑,甚至能够将整个叶片覆盖,光合作用被严重影响,导致正常的生理代谢被破坏,以至于过早衰老和产量损失。在擦去白色粉末后,可以看到有的叶片变绿、变黄、变脆。当病情严重发生时,白色粉末覆盖在叶片,并逐渐变成灰白色,直到整个叶片死亡[7]。一般情况下黄瓜产量受该病害影响可减少约10%,而在流行年份可以使产量减少约20%~40%,甚至绝收[8]。

黄瓜白粉病的防治措施有很多,但是通常以农业防治和药剂防治为主。农业防治主要包括栽培抗病黄瓜品种,加强栽培管理和田间管理,注意茬口轮作,选用消毒后不带病菌的黄瓜种子以及保持田间清洁等方式[9]。化学防治主要是播种前后,采用熏蒸、种子处理、喷药等措施进行病害防治。上述各种方法综合使用可在一定程度上有效地防治黄瓜白粉病害,但是由于长期的规模化种植和保护地种植,白粉病菌在药物的选择性压力下发生变异,出现耐药性,导致病害防治出现了一定困难,迫切需要新的替代药物[10]。要解决黄瓜白粉病菌的抗药性问题,就需要开发和引用高效、广谱、安全的新药来防治黄瓜白粉病。同时,在使用药剂的时候还需要合理科学,从而达到药剂使用寿命延长的效果。

黄瓜白粉病防治主要使用的常规杀菌剂包括嘧啶类、苯并咪唑类、甲氧基丙烯类和三唑类杀菌剂,以及一些复配杀菌剂。嘧啶类杀菌剂是一种含有嘧啶类化合物的内吸性杀菌剂,对作物具有保护和治疗作用,而且嘧啶类杀菌剂的杀菌活性较高,用药量低、杀菌效果好、低毒、易被农作物吸收和降解、环境相容性好、难以产生耐药性等特点[11,12];苯并咪唑类杀菌剂是一种以苯并咪唑环为母体的有机杀菌剂,为内吸性杀菌剂[13],该类杀菌剂具有高效、广谱、低毒的特点,对黑穗病、炭疽病、赤霉病、稻瘟病、白粉病、纹枯病和灰霉病等许多病害的病原真菌具有杀菌和灭活作用[13];甲氧基丙烯类杀菌剂是包含甲氧基丙烯酸酯的一类化合物,是一种新型的高效广谱,预防兼治疗的系统性杀菌剂[14],该类杀菌剂有良好的抑菌效果,而且对动植物安全;三唑类杀菌剂的主要化合物组成是含有羟基(酮基)的主链、取代苯基和1,2,4-三唑基团[11],该类杀菌剂具有杀菌抑菌、渗透性和传导性强、治疗和防治效果好等特点,对由担子菌亚门和子囊菌亚门真菌引起的病害有广谱性保护和治疗作用[11,15],但对细菌和卵菌没有活性作用。

由于药剂的长期和大面积使用,以及菜农错误的使用观念,使得病菌在长期选择药物压力下非常容易产生耐药性。研究人员尝试不同类型药剂组合进行白粉病的防治,以提高防治效果。例如,使用三唑类和甲氧基丙烯酸酯类药剂复配的肟菌酯·`戊唑醇悬浮剂(SC)、吡啶酰胺类和甲氧基丙烯酸酯类药剂复配的氟菌·肟菌酯悬浮剂(SC)、甲氧基丙烯酸酯类和酰胺类杀菌剂药剂复配的醚菌·啶酰菌悬浮剂(SC)在防治黄瓜白粉病上均取得不错的效果。目前,三唑类杀菌剂与嘧啶类杀菌剂复配在黄瓜白粉病上的防效尚不明确。

本试验拟选用三唑类杀菌剂与嘧啶类杀菌剂复配药剂30%己唑醇·乙嘧酚磺酸酯微乳剂(ME)、嘧啶类杀菌剂25%乙嘧酚磺酸酯微乳剂ME、苯并咪唑类杀菌剂50%多菌灵可湿性粉剂(WP)、甲氧基丙烯类杀菌剂250 g/L 嘧菌酯悬浮剂(SC)和三唑类杀菌剂10%己唑醇悬浮剂(SC)5 种药剂对黄瓜白粉病进行大棚试验,然后采用了常规喷雾法对接种白粉病菌的黄瓜苗进行施药处理,以明确新型混配药剂30%己唑醇·乙嘧酚磺酸酯ME对黄瓜白粉病的防治效果,为黄瓜白粉病的有效防治提供理论依据和指导意见。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试黄瓜白粉病病原菌株收集于山西省晋中市太谷区北汪乡温室大棚黄瓜白粉病病叶。

供试黄瓜品种为密刺,种子购买于山西省晋中市太谷区农贸市场。

本试验所需药剂见表1,此外还用到75%酒精和0.05%次氯酸钠溶液。

1.2 试验方法

1.2.1 供试幼苗培养

首先,采用75%酒精将黄瓜种子进行表面消毒1~2 min,蒸馏水冲洗3 次;55℃~60℃无菌水温汤浸种10~15 min。随后,对黄瓜种子进行催芽处理。在超净工作台内将灭菌后的种子放置于铺有消毒纱布的培养皿中,用无菌水润湿纱布,盖好培养皿,放置于30℃的恒温培养箱中催芽24 h,待种子破裂胚芽长出约5~8 mm 后,将其播种于育苗盘中,于光照培养箱中培养。光照温度设置为白天25℃/16 h,晚上15℃/8 h,湿度为80%,适时浇水。最后,将3~5叶期黄瓜幼苗移栽至温室大棚。

1.2.2 黄瓜白粉病菌孢子悬浮液的制备

采集山西省晋中市太谷区北汪乡温室大棚中新鲜黄瓜白粉病叶片。将新采集带有白粉病的黄瓜叶片用蒸馏水洗取孢子。用2~4 层的纱布过滤除去菌丝及杂质后,将分生孢子配成浓度为2 000个/mL的孢子悬浮液。

1.2.3 黄瓜白粉病病原菌的接种方法

黄瓜幼苗移栽至温室大棚10 d 后,将白粉菌孢子悬浮液用喉头喷雾器喷施到黄瓜幼苗叶片正面。

1.2.4 田间药剂试验设计

该试验采用随机区组设计,6 个处理,每个处理设4 次重复,共设24 个小区,每个小区12 m2。6 个处理分别为30%己唑醇·乙嘧酚磺酸酯ME 1 500 倍液、25%乙嘧酚磺酸酯ME 1 000 倍液、50% 多菌灵 WP 500 倍液、250 g/L 嘧菌酯 SC 和10%己唑醇SC 250倍液等5种杀菌剂防治处理和清水空白对照处理(CK)。处理之间设有保护行。

1.2.5 药剂喷施

在施药之前调查病情指数。每间隔7 d喷施1次药,共施药3次。施药前将各药剂分别与清水按比例混合均匀。药剂喷施时将药剂均匀的喷施于黄瓜叶片的正反两面,设等体积清水做空白对照。试验期间未使用其他杀菌剂。

1.2.6 病害调查

在首次喷施21 d 后,采用五点取样法进行发病情况调查,每个点选择两株,每小区共10 株。黄瓜白粉病分级评定标准参考中华人民共和国国家标准:农药田间药效试验准则(一)杀菌剂防治黄瓜白粉病[16]。随后,将各个处理的黄瓜病叶数、病害级数及总叶数分别代入病情指数计算公式算出病情指数。最后,利用药剂处理的病情指数和清水对照处理的病情指数代入相对防治效果计算公式算出相对防治效果。

黄瓜白粉病病情指数和相对防治效果计算公式如下所示[5]。

公式中:CK0——空白对照区施药前病情指数;CK1——空白对照区施药后病情指数;PT0——药剂处理区施药前病情指数;PT1——药剂处理区施药后病情指数。

2 结果与分析

在接种黄瓜白粉病菌5 d 后,黄瓜幼苗都发生了不同程度的病害,能观察到黄瓜叶面出现小的、近圆形的白色粉末斑点。各个处理在接种后的病情指数分别是5.01、5.31、5.30、5.12、4.65 和5.04,无明显差异。在首次喷施杀菌剂21d后,各个处理的病情指数分别为5.45、6.25、8.10、6.11、6.48 和24.35。其中,清水对照的病情指数显著增高,达24.35。质量分数50%多菌灵WP 500 倍液处理后的病情指数也比其他四种药剂处理后的病情指数要高,25%乙嘧酚磺酸酯ME 1 000倍液、250 g/L 嘧菌酯SC、10%己唑醇SC 250 倍液三种药剂处理后的病情指数差别不大。30%己唑醇·乙嘧酚磺酸酯ME 1 500倍液处理后的病情指数最低。

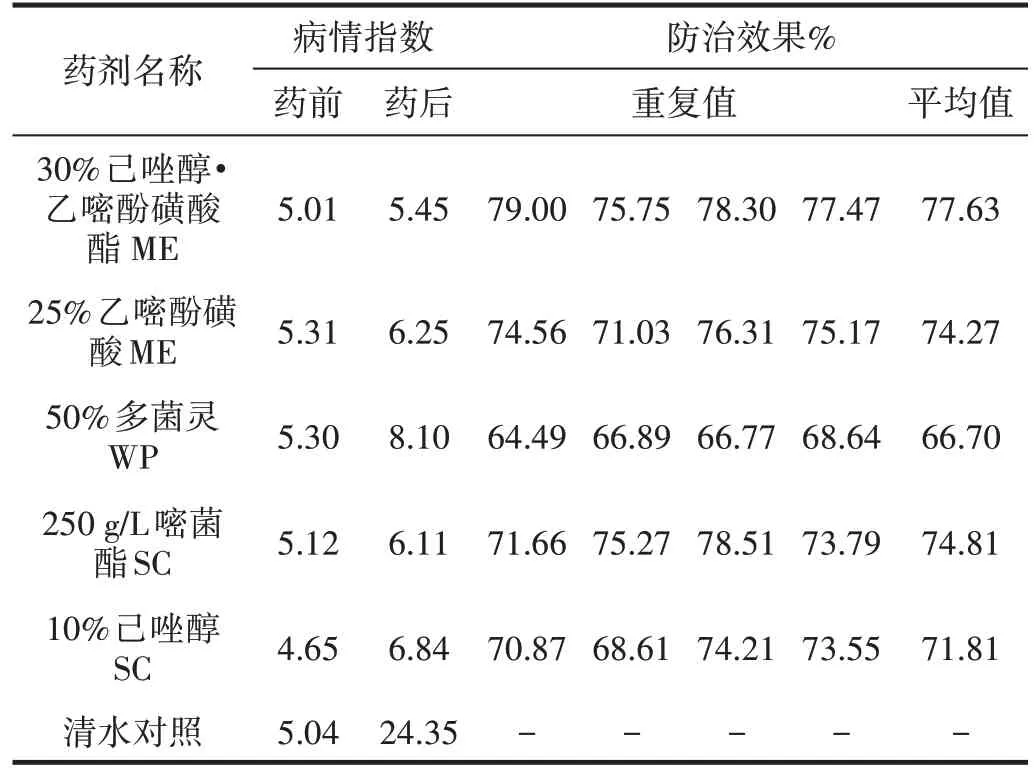

30%己唑醇·乙嘧酚磺酸酯ME、25%乙嘧酚磺酸酯ME、50%多菌灵WP、250 g/L 嘧菌酯SC、10%己唑醇SC 五种杀菌剂的平均防治效果分别为77.63%、74.27%、66.70%、74.81%、71.81%。30%己唑醇·乙嘧酚磺酸酯ME的防效最好,250 g/L嘧菌酯SC、25%乙嘧酚磺酸酯ME和10%己唑醇SC的防效次之。50%多菌灵WP的防治效果相对低于其他药剂处理。

表2 5种不同杀菌剂的防治效果Tab.2 The control effect of five different fungicides

3 结论与讨论

通过对30%己唑醇·乙嘧酚磺酸酯ME、25%乙嘧酚磺酸酯ME、50%多菌灵WP、250 g/L 嘧菌酯SC、10%己唑醇SC 五种杀菌剂对黄瓜白粉病的防治效果研究,发现这些药剂中30%己唑醇·乙嘧酚磺酸酯微乳剂对黄瓜白粉病的防治效果最好,防效达77.63%,相对高于其他两种单一药剂的防效。50%多菌灵可湿性粉剂的防治效果相对较差,防治效果仅为66.70%。当地种植户在药剂选用时要根据药剂实际防效选择一些新型复配药剂进行黄瓜白粉病的防治。

本试验中30%己唑醇·乙嘧酚磺酸酯ME 对黄瓜白粉病的防治效果是最好的,均高于己唑醇和乙嘧酚磺酸酯分别施用的防治效果。己唑醇属于甾醇脱甲基化抑制剂,通过破坏和阻止病菌细胞膜生物合成,使病菌死亡[17]。乙嘧酚磺酸酯是腺嘌呤核苷脱氨酶抑制剂。两种药剂都具有内吸、保护和治疗多重作用。植物根、茎、叶能够将其迅速吸收,并运转到各个部位,在植物体内发挥作用。这两种药剂都针对真菌性病害,尤其是白粉病有各自独特的作用机制,混配后会有协同增效作用。这两种药剂的复配剂己唑醇·乙嘧酚磺酸酯微乳剂可以引起病原体快速死亡,有效地防止病原体传播,还可以增加作用部位,而且不会产生化学和物理变化而影响药效[11]。本试验中所用的多菌灵的防治效果相对较差,其原因可能是此类药剂在该地区使用年限时间较长,白粉病菌在长期的药物选择性压力下,产生耐药性,使得其防治效果并不是很理想。

由于本试验只做了5种药效防治试验。在此试验的基础上,还可以进行下一步研究,探究这些药剂处理黄瓜植株后,对黄瓜结实率和产量有什么样的影响,其药物残留如何,这将更全面反映出这些药剂对黄瓜白粉病防效,为当地黄瓜白粉病的有效防治提供科学的指导。