奕劻入枢与政务处的职能分合*

赵 虎

1901年4月,清政府在中枢层面特设政务处,作为启动和领导新政的专门机构。在辛丑两宫回銮前,政务处曾一度代行军机处职权,作用十分关键。两宫回銮后,政务处的职能逐渐发生变化,逮至丙午改制,其职能和作用与创设时相比已大相径庭。作为新政的“统汇之区”,政务处贯穿清末最后十年,其动向不仅是辛亥革命前清王朝高层人事格局的重要表征,也关乎清末新政的整体走向。只因相关史事错综复杂,逻辑线索隐而不显,甚至相互矛盾,故既往研究对政务处的演化问题鲜有置议,以致学界至今未知其详①在涉及政务处的相关研究中均未讨论该问题,只有杨娟娟曾敏锐地指出政务处的人事状况可划分为“荣禄阶段”与“奕劻阶段”(《清末督办政务处研究》,暨南大学2012年硕士学位论文,第21—25页)。。

依时空为序爬梳材料发现,奕劻入枢是政务处发生转变的重要拐点。中枢权力格局的调整与相继出台的新政举措,是导致政务处职能遭到分割与转变的要因。因此,厘清奕劻入枢后的相关史事,不仅可以解开政务处发展演化的症结,深入认识清末中枢体系的变动,而且有助于揭示辛亥革命之前清政府高层的政治生态与王朝末日的衰败面相,进一步理解革命爆发前的历史大势。

一、奕劻入枢与政务处的人事格局

光绪廿九年三月十四日(1903年4月11日)荣禄去世,清政府内部高层人事因之发生调整。外媒称,从此“太后失一心腹之人,而平日倚恃荣相者则未免皆失泰山之靠,欧洲有一国失一至友”②《字林报论荣相节译》,《新闻报》1903年4月14日,第3版。。中外媒体已经敏感地意识到,荣禄之死可能引起“清国内政之变机”,并提醒“留心西邻时局者不可不讲究其利害失得”①《记荣禄》,《香港华字日报》1903年4月27日,第4版。。《新民丛报》甚至乐观地预计,荣禄“一旦自毙,则政府必稍有变动,从此中国政界或可少有活气”②《呜呼荣禄》,《新民丛报》1903年,第29号。。

有传闻称,在以何人继荣禄“膺军机之重任”的问题上朝廷曾出现讨论,“皇太后乃属意礼亲王,而皇上则属意庆亲王”③《论北京政界》,《香港华字日报》1903年5月13日,第4版。。然而不论资历与影响,其时能够接替荣禄出掌军机处之人选屈指可数,朝野上下也有相当的共识。荣禄去世翌日便下达懿旨,“庆亲王奕劻著授为军机大臣”④中国第一历史档案馆编:《光绪宣统两朝上谕档》第29册,桂林:广西师范大学出版社,1996年,第67页。,外界对此并无疑议。有观点认为,奕劻“之所以迟至光绪末年方能绾领中枢,乃是因为慈禧所最亲信的权臣荣禄死了,领枢无人,所以庆王奕劻方能以亲王之尊坐上了领军机大臣的宝座”⑤苏同炳:《中国近代史上的关键人物》下册,天津:百花文艺出版社,2000年,第704页。。即所谓“荣生时庆王不得入军机”⑥《庆不喜袁》,《香港华字日报》1903年5月8日,第4版。。

对于奕劻与荣禄在内外政策上的分歧,迄今所见公私记载大多阙如,报刊媒体反而偶有披露。有报道称:“梁诚氏之奉简驻美使臣也,庆邸甚不谓然,荣相则力保其堪胜此任。”⑦《时事要闻》,《大公报》1902年7月17日,第3版。又称,“庆邸因振贝勒过沪被谤之事归咎于上海报馆之造谣生事”,与荣禄商议“欲藉端查办各该报主笔”,然荣禄“对曰:王爷喜用少年人,致贻笑柄。盖年少有才之人毕竟历练尚浅,故某之用人断不出此也”⑧《自以为是》,《香港华字日报》1902年7月29日,第4版。。时论谓:“庆亲王素怀进步主义,且与皇上有同情之德。是皆荣禄之所无也。荣好联俄国,而庆王则喜亲日美,此亦与荣禄相反对也。”⑨《论北京政界》,《香港华字日报》1903年5月13日,第4版。

奕劻入枢六天之后便有旨意更调督抚,调岑春煊署理两广总督,锡良署理四川总督,李兴锐署理闽浙总督,以德寿为漕运总督,张人骏为广东巡抚,陈夔龙为河南巡抚⑩中国第一历史档案馆编:《光绪宣统两朝上谕档》第29册,第69—70页。。《新闻报》评论称:

广西军务濡迟极矣,德静帅日诵金刚经,又焚香好佛,无论军务不知,即一切之政事亦非所治,但贪婪而已。李勉帅为人清刚,与德静帅反对,尝矫正之。岑云帅籍隶广西,于广西土匪情形知之最详,又如何剿办得宜之法亦蓄之有素。云帅行政极风厉,治蜀其已效也,调以署两广,不避本省之嫌疑,此庆亲王之巨识,以之办理广西军务必得手也。

该评论进一步认为,“庆亲王之用人行政,非荣相国之用人行政也。兹番所简调各督抚,譬之文字之切题也。枢垣一变至道,不于是可望乎”,并赞扬奕劻“素秉公忠,庚子议和挽回大局,朝廷倚之为柱石。今于行政之始,即用人一端,已能洞烛中国大势”⑪《论枢垣用人之善》,《新闻报》1903年4月22日,第1版。。虽然这一人事变动未必尽出自奕劻本意,但舆论却赞许奕劻颇有识人之明,“用人”已在荣禄之上。

奕劻虽贵为亲王且当差多年,但不及荣禄深受慈禧信任。荣禄死后,慈禧太后特颁懿旨褒扬其“公忠亮达,才识闳深”,“有为中外所不及知者”⑫中国第一历史档案馆编:《光绪宣统两朝上谕档》第29册,第67—68页。。恽毓鼎即认为,荣禄死后“饰终之典可谓逾格矣”⑬恽毓鼎著,史晓风整理:《恽毓鼎澄斋日记》上册,杭州:浙江古籍出版社,2004年,第219页。。《申报》亦称:“凡大臣例得之恩恤无不应有尽有,饰终典礼至优极渥,恩眷之隆亦可谓至矣尽矣,无以复加矣。”⑭《荣仲华相国薨逝感言》,《申报》1903年4月17日,第1版。可见,慈禧对荣禄的宠眷甚深。

奕劻入枢后,其在军机处之权势亦远不及荣禄。荣禄秉政时,太后对荣禄“言无不听”。枢垣中鹿传霖与瞿鸿禨“操行政之权,鹿多执拗,瞿好挑剔”,鹿与瞿意见冲突时,由王文韶居中调解。而“鹿、瞿、王有不相能之时,荣相国又能以一言解之”①凤岗及门弟子编:《梁士诒年谱》上册,广州:广东人民出版社,2014年,第41页。。而“庆王入军机十余日,闻知遇较荣略殊”②《庆不喜袁》,《香港华字日报》1903年5月8日,第4版。,且“不似荣禄在时,有独断独行气概”③《朝无人矣》,《香港华字日报》1903年5月27日,第4版。。因此,奕劻在军机处中“诸事皆推让王相国为首”④《交相推重》,《香港华字日报》1903年5月7日,第4版。。

奕劻的推让一方面固然由于此时“宠眷不甚深”,另一方面也颇有以退为进的自知之明。荣禄出缺后,军机大臣中王文韶、鹿传霖“年力就衰”,不易对奕劻构成威胁。对于初入枢垣的奕劻而言,也有必要拉拢二人。至于瞿鸿禨,则情况大不相同。瞿为荣禄援引,在军机处中“地位相当稳固”。“军机处拟稿的时候,荣禄、王文韶照例交瞿鸿禨动笔”,瞿“对于新政方面,握有大权。对于用人方面,不重要的官制,他亦酌量情形,有时推荐”⑤刘厚生:《张謇传记》,上海:上海书店,1985年,第130,129页。。故而“荣禄薨逝之后,瞿子久尚书慈眷日隆,势力亦日益膨胀”⑥《瞿有势力》,《香港华字日报》1903年6月3日,第4版。,“太后有所筹画,辄就瞿言,独断独行,其权因之日大”⑦《瞿公大权》,《香港华字日报》1903年5月15日,第4版。。可以说,瞿鸿禨是慈禧太后在军机处中制衡奕劻的重要砝码。此外,奕劻“于政务上没有自己全般处理之魄力。根据事之不同,往往委派给其他军机大臣”,因此“在作为庆亲王部下时,或多或少渐得权力”⑧日本外务省外交史料馆藏:《各国内政关系杂纂》,支那之部,译者林文贤。转引自孔祥吉、[日]村田雄二郎:《日本机密档案中的伍廷芳》,《清史研究》2005年第1期。。不过能在迭经变动的晚清政坛始终屹立,足见奕劻实非等闲之辈。初入军机,奕劻“没有班底,没有可靠的汉人,可以拉入军机做他的灵魂”⑨刘 厚生:《张謇传记》,上海:上海书 店,1985年,第130,129页。,可一旦地位稳固,则难免培植个人势力。

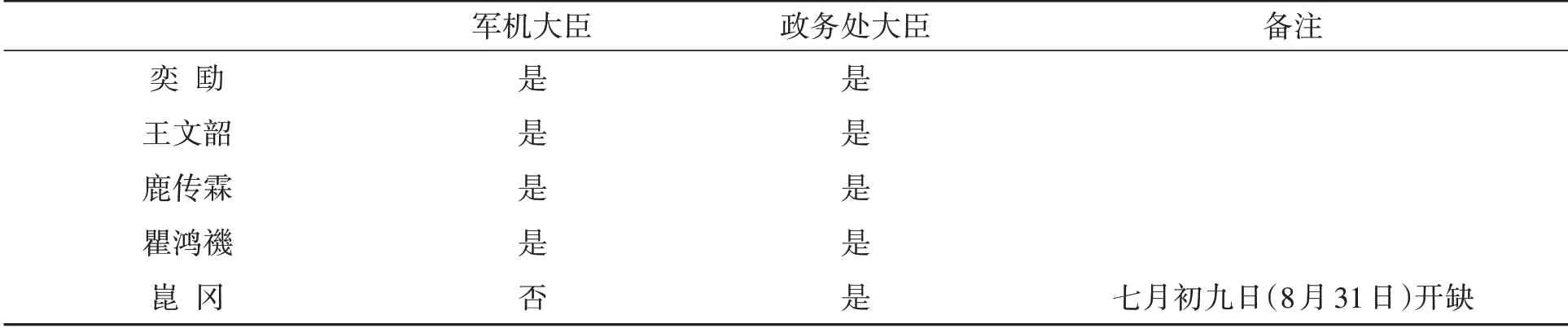

值得注意的是,在奕劻入枢后中枢两大机构军机处与政务处在领班大臣上出现了重合,军机大臣与政务大臣在人员上也出现了基本相同的情况(见表1)。唯一的例外是大学士崑冈。但崑冈在回銮后“因年迈神昏兼之多病”多次奏请开缺:“时与左右云:当此政务纷繁之际,既不能为国家效力,不如趁此际乞退,以颐养天年,庶不致贻误国家大事。”⑩《时事要闻》,《大公报》1903年2月24日,第3版。荣禄卒后,崑冈因与其“为至戚,故较他人哀悼倍之”,“病愈加重”⑪《时事要闻》,《大公报》1903年4月17日,第3版。。七月初九日(8月31日),崑冈再次因病奏请开缺,奉旨允准⑫中国第一历史档案馆编:《光绪宣统两朝上谕档》第29册,第213页。。所以,崑冈虽为政务处大臣,作用却十分有限。

表1 军机处与政务处人员构成表

自新政复行后,政务处作为朝廷为领导新政而特设的专门机构,在中枢层面一直占据重要地位。辛丑回銮前,政务处一度代行军机处职权,职能广泛,作用关键⑬参见赵虎:《政务处与辛丑回銮前的新政举措》,《清史研究》2017年第1期。。举凡关涉新政的重大事宜,均交由政务处议覆。回銮后,未入军机的奕劻就曾多次利用政务处这一平台参与高层决策,与军机处领班大臣荣禄分庭抗礼,进而影响新政进程。正如御史蒋式瑆所说:“政务处办事,庆亲王奕劻以为可行,军机大臣荣禄以为不可行,即搁置不办。”①蒋式瑆:《缕陈大臣未能称职并政治阙失各情形折》,中国第一历史档案馆编:《光绪朝朱批奏折·内政·职官》第19辑,北京:中华书局,1995年,第418页。

入枢之后,政务处对于奕劻而言已经失去了重要意义,奕劻也不再需要这一权力角逐的平台。加之人员几乎重合,政务处的继续存在反而使得政务运作复杂化,丧失了独立存在的必要。不过,作为新政特设机构的政务处如果被裁,则势必引起朝野内外对朝廷是否仍然推行新政的猜疑,有伤清政府的颜面,更有可能招致各国的干预。因此,在奕劻入枢之后政务处面临调整也就在情理之中。

二、机构增设与政务处的削弱

奕劻上台伊始,随即奏请设立财政处②《设财政策》,《顺天时报》1903年7月31日,第2版。。光绪廿九年三月廿五日(1903年04月22日),上谕派奕劻、瞿鸿禨会同户部认真整顿财政,并强调要“画一银式,于京师设立铸造银钱总厂”③中国第一历史档案馆编:《光绪宣统两朝上谕档》第29册,第71页。。结合各方史料来看,财政处的主要工作偏重圜法④参见北京市档案馆编:《那桐日记》上册,北京:新华出版社,2006年,第478—487页。,至于整顿财政的其他举措,财政处反而鲜有参与。据媒体披露,财政处设立后仍由政务处奏定简明章程,请饬户部“仿照各国预算度支表”编订“内外钱粮册籍”颁行各省,厘清“每省每年岁入若干、岁出若干”⑤《颁发新表述闻》,《新闻报》1903年6月13日,第2版。。

尽管设立财政处的原因颇多,但此举与政务处的关联却值得注意。事前曾有消息称:“政务处现在所理之事只能议各官封章及建言等事,而于政务处自立之案则未曾议之。如此办理,则于议之一字毫无事实。”⑥《名实相副》,《顺天时报》1903年1月20日,第2版。因此,设立财政处可能便是为弥补政务处的不足而进行的一次制度调整。据悉,财政处“即设于政务处内”,“其规模体制皆与政务处相同”⑦《时事要闻》,《大公报》1903年7月28日,第3版。,“所有总办、提调等仍由政务处兼办”⑧《财政处所》,《大公报》1903年9月2日,第3版。。时任政务处帮提调陈璧与总办徐世昌即兼充财政处提调⑨徐世昌著,吴思鸥等点校:《徐世昌日记》第2册,北京:北京出版社,2018年,第11页。,嗣后两处人员亦有交叉⑩谢兴尧整理、点校、注释:《荣庆日记:一个晚清重臣的生活实录》,西安:西北大学出版社,1986年,第76页。。

然而设立财政处如果仅仅是为弥补政务处的不足,那么作为“新政统汇”的政务处与“设于政务处内”的财政处之间理应存在统属关系。但令人费解的是,两者之间并无隶属,人为的造成政务处与财政处在管辖范围上出现重叠。此外,虽然上谕命奕劻与瞿鸿禨两人会同户部办理财政处事宜,但实际工作却主要由与奕劻关系密切的户部尚书那桐主持⑪有关奕劻与那桐关系的研究,可参见孔祥吉:《从银库郎中到文渊阁大学士:由〈那桐日记〉看清王朝灭亡之细节》,《清人日记研究》,广州:广东人民出版社,2008年,第251—307页。。有报道称:“财政处用人,均由户部堂官咨送。”⑫《时事要闻》,《大公报》1903年9月25日,第3版。即使那桐由户部尚书转任外务部尚书,仍命其“办理财政处事务”⑬中国第一历史档案馆编:《光绪宣统两朝上谕档》第29册,第284页。。

财政处的设立,使初入枢垣的奕劻轻而易举地将有关币制的新政事宜纳入自己的掌控之中,同时又从制度上分割了政务处的职能。此前,凡涉及“变通旧制”或“划一新章”的新政事宜均应由政务处统汇,其中“财政所包最广”,钱币、银行“皆隶之”①刘锦藻:《清朝续文献通考》,杭州:浙江古籍出版社,2000年,总8764页。。而设立财政处,实际上将相应事权从政务处剥离,打破了原有的制度安排。除奉特旨外,此后有关币制的新政事宜完全可以绕开政务处,由财政处单独处理。

设立商部、练兵处与财政处有相似之处,均在不同程度上削弱了政务处的职能。只不过相比于财政处,商部与练兵处的设立有着更为复杂的背景与过程。

复行新政以来,张百熙、徐琪、尹铭绶、岑春煊等人曾先后吁请设立商部以振兴工商②参见史洪智:《新政初期的商部创设与商律编订》,《中山大学学报》(社会科学版)2008年第5期。。但政务处最初却认为,原设之“商务大臣”及“会办商务大臣”“即外国商部职掌,但须讲求实事,不必更改名称”,“所请设立商部之处,应毋庸议”③《政务处大臣奕劻等奏为遵旨会议山东学政尹铭绶请设立商部广招回籍华商事》,《军机处录副奏折》,中国第一历史档案馆藏,档号:03—5094—006。。然而实际上,原有的商务机构并未能有效发挥作用,形同虚设④《论中国商务有振兴之机》,《申报》1902年11月20日,第1版。。1902年初,载振游历欧洲归来后面奏皇太后,西国富强之术“以商务、路矿、学堂为三大纲。又言西国盛轨,一时不能遽臻。若日本今日情形,中国不难企及。皇太后谕曰:汝下去,以此三大纲具折以闻”⑤《时事要闻》,《大公报》1902年10月4日,第3版。。光绪廿八年九月十日(1902年10月11日),载振将以上三事奏闻,“条陈内有设立商部之说”⑥《时事要闻》,《大公报》1902年11月15日,第3版。。十月初五日(11月4日)政务处会同外务部将载振条陈覆奏,并在附片中奏请设立商部⑦《政务处外务部奏请设立商部片》,《申报》1902年12月20日,第2版。。该奏片虽于当天奉旨依议,却未立即施行。外界以为乃因“年内为日无多,将于明年议章开办”⑧《时事要闻》,《大公报》1902年12月3日,第3版。,实则政务处各大臣并未就设立商部一事达成共识。覆奏之前,“政务处诸公筹议数四,意见尚未能相合”⑨《议开商部》,《顺天时报》1902年11月13日,第2版。,只是迫于“两宫甚以为可”才仓促出奏。据说分歧在于商部的体制,“原议照六部之例,设立尚书、侍郎额缺。今拟改为差使,其管领是部者,即称为商部大臣”⑩《时事要闻》,《大公报》1902年11月29日,第3版。,又或“在上海设立衙门,其规模一如六部”⑪《商部述闻》,《顺天时报》1902年11月19日,第2版。。故而政务处在附片中只提设立商部,而回避如何设立的问题。有媒体事后获悉,荣禄对设立商部一事不以为然⑫《时事要闻》,《大公报》1903年4月23日,第3版。,加之袁世凯亦面奏太后,“现既有商务大臣,似不必更立专部,徒多耗费。刻下商务无多,即由臣等兼办足矣。于是两宫另立商部之意乃止”⑬《召见问答》,《顺天时报》1902年12月18日,第2版。。

随着奕劻入枢,创设商部再次提上日程。就在设立财政处的当天,另有上谕“派载振、袁世凯、伍廷芳先订商律作为则例,俟商律编成奏定后,即行特简大员、开办商部”⑭中国第一历史档案馆编:《光绪宣统两朝上谕档》第29册,第72页。。也就是说,在设立商部之前应先编定商律。可是尚未等到商律编成,载振便已补授商部尚书,伍廷芳、陈璧分别补授左、右侍郎,商部正式设立。

在商部酝酿及其设立的过程中,有两方面情况与政务处关联颇大。其一,当新政推行中财政问题日益凸显后,内外官员均谋求从商务入手解决财政危机,但包括政务处在内的原有机构却无法满足振兴商务的需要。政务处后来亦承认,原先设置的商务大臣等职“其初不过差使,其后几成虚衔。既无统辖之权,又无专驻之所”;而在内官层面,商部设立之前有关商务的新政奏折一般会奉旨交政务处。但政务处由于无法对各地商务兴办情况进行了解,故无从提出振兴商务的建议。对于此类奏折,政务处大多束置高阁,未见下文,即便需要议奏,也多是虚应故事。如在议覆岑春煊振兴农工商一折中,政务处仅仅请旨饬各“督抚等认真兴办,查照刘坤一、张之洞原奏所陈,各就地方情形详筹办理”①中国第一历史档案馆编:《光绪宣统两朝上谕档》第28册,第17页。,毫无作为新政统汇的通盘考虑。这就表明,作为新政领导机构的政务处在新政铺开后的确无法满足新政发展的要求,体制内的机构调整势在必行,新机构应运而生。与财政处相似,此后有关商务的新政事宜除奉特旨外,可以不经政务处,单独归商部处理。也就是说,随着商部的设立,政务处的职能再次遭到削弱。

其二,尽管在酝酿商部的过程中曾提交政务处议覆,但商部官制的最终制定却并未由政务处主持议奏,而是由载振等人自行具奏。在设立商部的上谕中曾命载振等将该部“应办一切事宜”妥议具奏,八月初六日(9月26日)载振等就此事具折覆奏,折中即包括商部官制。该折为唐文治所拟,收在《茹经堂奏疏》之中,题为《拟商部章程折》②唐文治:《茹经堂奏疏》卷2,台北:文海出版社,1969年,第141页。注:题为癸卯九月,误。。然而上谕档中,此折记录却为“拟定商务章程开单呈览一折”③中国第一历史档案馆编:《光绪宣统两朝上谕档》第29册,第235页。。一字之差大有讲究。自政务处设立以后,有关官制的因革损益大都奉旨交政务处议覆。如创设外务部,裁撤通政使司、詹事府等事宜,均经由政务处办理。故按以往程序,如果该折以商部官制名义具奏,势必循例交政务处主持议覆;而以“商务章程”之名具奏,既是回应前旨,又有可能不经其他部门议覆,直接奉旨依议。可见此折在上奏之前就有所考虑,试图规避交政务处议覆等环节。该折最终成功绕过政务处,直接奉旨依议。由此便可看出,设立商部不单是为顺应新政发展,其背后还另有所图。

究其原因,在商部设立之初即已被御史王乃徵揭破。七月廿七日(9月18日),王乃徵上折提醒当道,设立商部应有“四纲当立、五弊宜防”。折中专门提及:“前大学士荣禄辅政,庆亲王即屡次为振贝子请立商部,荣禄不敢以闻。诚以商务之实不易兴而商务之弊不易防。老成谋国,自有深心。今既奉旨设立,其事已成,使非讲求实际,力除弊端,何以惬四海之心而免邻邦之诮。”④《掌陕西道监察御史王乃徵奏为商部初立请审定大纲严防流弊事》,《军机处录副奏折》,中国第一历史档案馆藏,档号:03—5094—032。在该折附片之中,王乃徵又质疑朝廷因载振执掌商部而将该部班次“列于吏、户各部之前”⑤《御史王乃徵奏请再行更正商部班次以重旧章事》,《军机处录副奏折》,中国第一历史档案馆藏,档号:03—5094—033。,实属有违旧制。此后王乃徵再次上折,奏请朝廷停办商部⑥《掌陕西道监察御史王乃徵奏请停罢商部事》,《军机处录副奏折》,中国第一历史档案馆藏,档号:03—7436—004。。

不难发现,王乃徵虽然表面上一再与商部为难,矛头却直指奕劻桥梓。据胡思敬称:“商部既设,小人皆由是取径而入,不独堕坏朝纲也。盖全国之权寄于奕劻,奕劻之权又寄于载振,载振又转寄权于商部二三宵小之手。京朝议论纷纷,皆称商部为小政府。”⑦胡思敬:《国闻备乘》,荣孟源、章伯锋主编:《近代稗海》第1辑,成都:四川人民出版社,1985年,第264页。奕劻入枢之时,“近支皇族,一大部分因主张利用义和团而纷纷戍边、革爵;一部分年甫及壮,经历未宏,尚不能与之对抗”⑧恽宝惠:《清末贵族之明争暗斗》,中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究委员会编:《晚清宫廷生活见闻》,北京:文史资料出版社,1982年,第63页。。然而“自载振贝子被举为尚书后,人多以庆王厚积福禄于一家,王大臣中有嫉妒之者”,加之奕劻“遇重要之条件多不与同僚大臣会商,而独断独行。因此王大臣多有非之者,外间有力之总督中亦大鸣不平”⑨《不服庆王》,《香港华字日报》1903年9月29日,第4版。。梁鼎芬就曾致函张之洞表达不满,称:“近见某父子权盛,心事举动皆足以亡大清国,再有一年,圣明亦恐不能救。”⑩《癸卯八月十一日武昌梁守来电》,《张之洞存来往电稿》,所藏档甲182—436,转引自李细珠:《张之洞与清末新政》,上海:上海书店出版社,2003年,第119页。基于此,王乃徵多次奏参商部,实则是项庄舞剑意在沛公。

奕劻执意并迅速设立商部,不仅将载振推上高位,而且实现将商部单独掌控在自己手中。就在商部官制奉旨依议的当天,另有上谕将王文韶、瞿鸿禨等人办理的路矿事宜归并商部,又裁撤路矿总局①中国第一历史档案馆编:《光绪宣统两朝上谕档》第29册,第235页。,将两人摒除在商部之外。由此可见,若载振等人拟议的商部官制一旦交由政务处议覆,则可能受到来自身为政务处大臣的王文韶与瞿鸿禨等人的阻挠而被迫搁浅。所以,绕开政务处议覆,规避存在风险的环节,成为减少阻力的上佳选择。

至于设立练兵处,则是因应时局变化尤其是日俄媾衅的被动仓促之举。奕劻入枢不久,俄国突然就满洲第二期撤兵向清政府提出新要求,图谋独占东北。此举立即引起各国注意:“一时环毬震动,议论蜂生,互抒揣测之情,一若东亚战端将有转瞬即开之势。”②《论东三省将来之结局必为大祸于中国》,《申报》1903年8月30日,第1版。清政府高层对此举棋不定,或主联俄或主联日。慈禧太后则甚恐日俄交战祸及北京,“时时问兵力究竟能保护宫廷无事否”③《京师近闻述函》,《新闻报》1903年6月12日,第2版。。有消息称:“太后垂询某宫保东三省俄人日加经营,俄日将有战事,你能保大局否?宫保奏曰:多则保百日,少则保一月。至于果否能订定,亦非目下所能预算。又问某军门:你所练之兵能与俄人开战否?军门奏曰:三天则可,日久恐军需不足,无以接济。不敢冒昧奏对。两宫闻之,神色惨然,曰:早知有今日不如庚子不回銮,迁都于陕,尚不致受他们挟制。”④《御前会议大局》,《大公报》1903年11月19日,第3版。外界盛传,“此时若有陈奏兵政者,果能条陈得法,切实可行,必能仰邀恩准”⑤《太后注意兵政》,《大公报》1903年12月2日,第3版。。

在此情形下,清廷于匆忙中设立练兵处,“派庆亲王奕劻总理练兵事务”,袁世凯充会办练兵大臣,又派“铁良襄同办理”⑥中国第一历史档案馆编:《光绪宣统两朝上谕档》第29册,第324页。。《中外日报》特发评论讽刺此举,谓朝廷“为与俄人开战而练兵”,几若“临渴而掘井”⑦《论政府练兵之无当》,《中外日报》1903年12月6日,第2版。。《申报》亦称:“至俄日兵衅已成,始下练兵之议,抑何见事之晚而虑患之疎乎。”⑧《论中国练兵事》,《申报》1904年2月9日,第1版。不过设立练兵处虽显仓促,但从嗣后取得的成果看,的确使“晚清编练新军由杂乱无章而走向正途”⑨刘凤翰:《晚清新军编练及指挥机构的组织与变迁》,《“中央研究院”近代史研究所集刊》第9期,1980年7月第224页。。甚至时任兵部尚书长庚在谈及“兵部、练兵处分合宗旨”之时,也明确表示“重练兵处”之意⑩谢兴尧整理、点校、注释:《荣庆日记:一个晚清重臣的生活实录》,第73页。。同样,自练兵处设立后规划新军等一系列有关军事的事宜基本从政务处分割出去,政务处所统辖的新政事宜进一步被压缩。

综上所述,在奕劻入枢后的半年中新政呈现出与此前不同的景象,其主要表现便是清政府在体制内陆续增设财政处、商部、练兵处等新机构。正如有学者所说,新机构的设立是为顺应新政发展,解决“各地改革不平衡、中央与地方难以协调的矛盾”⑪刘伟:《晚清督抚政治:中央与地方关系研究》,武汉:湖北教育出版社,2003年,第365页。。但更值得关注的是,随着新机构的相继设立,使得奕劻逐渐掌控了权力,并潜移默化的巩固了地位。同时,另一符合奕劻政治意图的结果则是原由政务处统管的新政事宜名正言顺的遭到分割,其“统汇新政”的作用也随之削弱。据政务处内部人员称,“在署之供事不过收发公文,别无他事”⑫《供事分班》,《大公报》1903年8月22日,第3版。。

三、人事调整与政务处的走向

然而出人意料的是,就在政务处职能渐趋削弱之际,朝廷却先后增派三名政务处大臣,似乎有意加强政务处的作用。光绪廿九年九月十七日(1903年11月05日),上谕命户部尚书荣庆充政务处大臣①中国第一历史档案馆编:《光绪宣统两朝上谕档》第29册,第285,293页。;翌日,又命大学士孙家鼐、吏部尚书张百熙充政务处大臣②中 国第一 历史档案 馆编:《光绪 宣统两朝 上谕档》第29册,第285,293页。。政务处自设立以来,除自然减员外人员变化不大③此处所讨论的人事调整限于政务处大臣层面,不包含政务处参预大臣与其他人员。,只在创设之初添派瞿鸿禨,此后并未增加人员。可以说,此番人事调整是政务处创设后最大的一次人员变动。此举耐人寻味,尤其是与政务处此时的发展境况完全相悖。其实看似不合理的现象背后,往往是复杂历史的真实写照。厘清其中的头绪,还须从奕劻入枢后复杂的内外朝局着手。

奕劻入枢月余,恰逢张之洞自光绪十年(1884)调署两广总督以后第二次入觐。此前朝野内外即已盛传,谓张此次“有入枢之信”④《癸卯四月十一日武昌端署制台来电》,《张之洞存来往电稿》,所藏档甲182—436。转引自李细珠:《张之洞与清末新政研究》,第117—118页。。但等到张之洞抵京后,有关其入枢的消息反而归于沉寂。从事后的报道来看,张之洞无缘入枢的原因大致有三:其一,“两湖重任无人可代”⑤《时事要闻》,《大公报》1903年5月27日,第3版。;其二,张之洞“力陈年老”,无力胜任军国要务,“皇太后洞悉其情,故决议仍使张宫保外任”⑥《时事要闻》,《大公报》1903年6月2日,第3版。;其三,“某邸不以为然,故两宫亦不复强之”⑦《时事要闻》,《大公报》1903年6月10日,第3版。。综合各方情形,第三种说法可能性最大,即奕劻不愿张之洞进入军机处,而慈禧亦不强求。

在奕劻而言,甫入军机,立足未稳,自然不希望像张之洞这样的强势人物进入军机处。何况张之洞与瞿鸿禨多有交往,其未到京之前便有消息称:“日前军机处接岑云帅电奏,力陈政务纷繁襄理无人,请将张之洞入军机以便襄办一切。皇太后览奏,遂向某大军机曰:你以为王文韶、鹿传霖两人年高,不能办事,特约张之洞入军机帮你耶?某大军机惟磕头连呼不敢而已。”⑧《时事要闻》,《大公报》1903年5月15日,第3版。注:岑云帅指岑春煊,某大军机指瞿鸿禨。张之洞到京之后,瞿鸿禨又“于朝见时,极力欲以京官任张,使伊与闻▯机密事。清西太后叱之,不允”⑨《张之洞与李莲英》,《苏报》1903年6月27日,第1版。。可见一旦张之洞入枢,有可能与瞿鸿禨联手,从而对奕劻构成威胁。鹿传霖早已洞悉其情,在张尚未抵京之前即已向其透露“政府无留京之意”⑩《癸卯三月初六日京鹿尚书来电》,《张之洞存来往电稿》,所藏档甲182—436。转引自李细珠:《张之洞与清末新政》,第119页。。

在慈禧而言,是否命张之洞入枢,此时主要取决于外交上的权衡。张之洞留京期间,正值俄国图谋独占东北之际,当道诸公在联俄与拒俄的问题上犹豫不决,慈禧太后亦举棋不定。张之洞主张联日抗俄,早前既与主张联俄的荣禄意见多有不合。在京期间,张之洞多次致函瞿鸿禨请坚拒俄人,并声言:“若允俄请,则东三省还如不还,永无补救。”⑪吴剑杰编著:《张之洞年谱长编》下卷,上海:上海交通大学出版社,2009年,第794页。故此时派张之洞入枢,无异于向俄国表明立场,不利于外交转圜。况慈禧无意与俄国起衅,甚至传闻其曾“密遣太监李莲英传谕瞿军机,略谓东三省之事不可过拒俄国,所索密约即酌允数款亦无不可”⑫《太后党俄》,《香港华字日报》1903年7月7日,第4版。。因此,即便瞿鸿禨一再请求留张之洞帮同办理外务部事务,亦未邀俞允⑬《时事要闻》,《苏报》1903年5月30日,第1版。,遑论入枢。

除此之外,军机大臣王文韶对张之洞入枢也不以为然。有评论甚至认为,张之洞“所以未能入赞枢机者,皆王中堂极力阻挠所致也”①《大臣更调》,《香港华字日报》1903年11月28日,第4版。。张之洞留京内用一事在各方合力的作用下最终搁浅,六月底既已有消息谓张香帅不日离京返任②《香帅行期》,《顺天时报》1903年8月20日,第2版。。

由此可见,奕劻入枢初期的高层人事结构其实并不稳定。一方面,奕劻“不如荣禄在日尚可以主张一切”,遇事“有暂时作退之意”。另一方面,“四军机遇事推诿”③《侍御召对详志》,《大公报》1903年11月12日,第3版。,奕劻而外,王文韶“久谈则打盹”;鹿传霖“不过随声附和”④《时事要闻》,《大公报》1903年6月13日,第3版。;“只有瞿尚书尚有圆通之言,外面能示人以大方,然颇有议其交通内监者”⑤《京师近闻述函》,《新闻报》1903年6月12日,第2版。,加之其一再力保张之洞,“以致军机皆目瞿为非目,而瞿亦以此自恨”⑥《枢府要闻》,《顺天时报》1903年7月1日,第2版。,“每有政要,必推之于某中堂,而某中堂又故作聋瞆,不肯与闻”⑦《时事要闻》,《大公报》1903年10月3日,第3版。。有报道称:“某中堂近日与瞿、鹿二尚书言及本届京察人员,现在升迁者惟外务部中较多,恐外间不免偏重之见,似宜便中与王爷言及之云云。说者谓,政府诸公遇事皆不肯担其责任,于此可见一斑。”⑧《时事要闻》,《大公报》1903年9月11日,第3版。面对日益丛脞的内外局面,军机诸公势难应付裕如。一旦发生变故,高层人事必起波澜。

九月初九日(10月28日),沙俄侵略军强行闯入奉天,占领各官署并拘禁奉天将军增祺,东三省局势陡然紧张。消息传来,举国震动,奕劻“当即面奏两宫,随后即往会俄公使,闻所议亦大无情理。皇太后甚为着急,政府亦皇皇不得主义”⑨《电召直督缘因》,《大公报》1903年11月5日,第3版。。九月十四日(11月2日),慈禧太后同时召见袁世凯与张之洞,商量对俄之策。召对之时,袁、张两督即“面劾王文韶老耄无能”⑩《惜不早换》,《香港华字日报》1903年11月21日,第4版。。在此前后,高枬、王乃徵两御史亦“联名奏参四大军机之误国”,“尤以参某相国及某军机之词为更严厉,谓其既不主战又不调停”⑪《某相开缺实情》,《大公报》1903年11月12日,第3版。,锋芒直指王文韶。其实慈禧并非不知王文韶老迈无能,至少在俄人强占奉天后亦“稍悟某某二军机以顽固误国”⑫《张袁将入军机》,《大公报》1903年11月5日,第3版。。然念及“蒙尘之日,中堂护銮随行,跋涉山川鞠躬尽瘁”⑬《大臣更调》,《香港华字日报》1903年11月28日,第4版。,故使其久蒙殊恩。

为应对棘手的内外局面,朝廷不得不做出人事调整。九月十六日(11月04日),上谕命大学士王文韶“管理户部事务,开去会办外务部大臣”,著那桐由户部尚书“调补外务部尚书,授为会办大臣”,又将荣庆由礼部尚书调补为户部尚书并擢拔“在军机大臣上学习行走”;次日,命荣庆“充政务处大臣”;九月十八日(11月06日),再命大学士孙家鼐、吏部尚书张百熙充政务处大臣⑭中国第一历史档案馆编:《光绪宣统两朝上谕档》第29册,第284—293页。。

对于此次人事变动,外界关注的焦点集中于王文韶与那桐在职务更调之后所带来的外交政策上的转变。有评论认为,王文韶以联俄著称,今令其退出外务部,“其必俄事实已决裂,朝廷知俄约之不可终信,主俄诸人之不可倚任,遂有此更置焉”⑮《论俄事决裂之原委》,《中外日报》1903年11月6日,第2版。。《新闻报》的评论则揭示那桐之历史,指其“当庚子留京之时,即与日人联络,嗣复奉命赴日谢罪,曾蒙日皇赐以勋章。回京后洊升户部尚书,复赴日考察日本财政,与日本阁部各大臣酬酢往来,尚觉亲密,盖亦素主联日之说者”,并以此猜测朝廷可能“有联日之意”①《恭读九月十六日上谕谨注》,《新闻报》1903年11月6日,第1版。。

相比而言,对于荣庆、孙家鼐与张百熙的职务更动,外界却甚少置议,既有研究对此亦语焉不详。有观点认为,隶属蒙古正黄旗的荣庆之所以能在清末政坛崛起,一方面是因其乃满蒙贵族之中少有的正途出身者②关晓红:《晚清学部研究》,广州:广东教育出版社,2000年,第155页。,另一方面则可能是“通过袁世凯的推荐而与荣禄攀上了关系”,故得到后者的“援引与推毂”③《荣庆其人与荣庆日记》,孔祥吉:《清人日记研究》,第105—106页。。

然而,荣庆此次超擢除以上条件外,另有潜因。其一,王文韶虽贻误外交,但为“曲全旧大臣之体面”,只好将其调开,在四大军机之外增加一人,“为此易而不易之策”④《论拒俄不可专赖政府》,《中外日报》1903年11月8日,第2版。。不过,接替王文韶办理外交的并非荣庆而是那桐,只因那桐“外务部事繁,不得兼顾”⑤《不入军机原因》,《大公报》1903年11月22日,第3版。,才未入军机。荣庆由礼部转调户部接替那桐,本不必入值军机。然依清代体制,“若管部为满大学士或汉人而兼军机,则实权在管部;若汉大学士管部,尚书则满人而兼军机,则管部绝不过问”⑥徐珂编著:《清稗类钞》第3册,北京:中华书局,1984年,第1313页。。由于新任管理户部事务的大学士王文韶不便开去军机大臣一职,则只好将荣庆派入军机处,以实现优容王文韶的目的。其二,则是袁世凯的推荐。有消息称:“袁制军前次召见时,太后询及人才。袁言:汉人中已无复可用之人才。惟满人中尚有一二人。太后复询以人才为谁。即举那桐、荣庆、溥兴三人以对。”⑦《岂真无人》,《香港华字日报》1903年12月1日,第4版。深悉内情的陈夔龙即直指袁世凯推举“私交某协揆”,使之赞襄枢垣⑧陈夔龙:《梦蕉亭杂记》,北京:中华书局,2007年,第90页。注:荣庆于光绪卅一年(1905)授协办大学士,故隐其姓名称“某协揆”。。其三,重旗抑汉亦非子虚,早先著荣庆管理大学堂事宜之时,即隐含牵制张百熙以达抑制汉臣之目的。俄人强占奉天之后,“两宫睹此时局艰难之际,凡汉人之为京官皆推诿不肯出力,即其无忠君报国之忱,故凡枢府要职皆易以满人当之。此次之荣庆、那桐不次拔擢,亦此之故”⑨《老臣如此》,《香港华字日报》1903年11月24日,第4版。。以上三端,应是荣庆因缘际会得以入枢的关键所在。荣庆入枢之后,援瞿鸿禨之例于次日授为政务处大臣。

但九月十八日(11月06日)再命孙家鼐与张百熙充政务处大臣,则完全出乎意料。此番人事调整,直接原因为外交失利,俄事日亟,调整的重心自然在外交人事。即便是荣庆入枢,也只是为配合外交人事的变化而被动做出的补救之举。因此,孙、张二人进入政务处更显突然。

关于此事,就连消息灵通的媒体事前亦未察觉。据《大公报》事后探闻:“现在国事丛脞,诸凡棘手,政务处为一国行政之关键,尤不可无人。皇太后深知张冶秋尚书通达事体,熟知内外情形,故派充政务处大臣。说者谓张冶秋尚书有入军机之望。”⑩《有入军机之望》,《大公报》1903年11月12日,第3版。不久之后,京中官场传闻:“某日太后召见某枢臣问话良久。太后以时事艰难呜咽流涕,某枢臣惶恐失措,免冠叩首自陈才识不称,复申去年开去重要差使之请。太后怫然不悦,曰:尔不要如此。其后论及人才,太后颇有任用嘉定协揆、长沙尚书之意。某枢臣踌躇未敢对。太后曰:张某精神较好。某枢臣曰:诚如圣言。太后终以无人为叹。某枢臣曰:孙某老成谙练,年纪虽大,精神却好。太后曰:我亦知之,但其人太迂拙。前在陕西,本欲叫他到军机,荣禄说他老病,是以未用耳。”⑪《北京近事述函》,《中外日报》1903年12月4日,第2版。注:某枢臣,指瞿鸿禨;嘉定协揆,指徐郙;长沙尚书,指张百熙;孙某,指孙家鼐。

由于材料阙如,以上传闻是否属实殊难印证。但大体可以推断,慈禧太后在做出外交人事调整之后,为防止局势日衰,特将孙家鼐、张百熙二人派入政务处,以资整顿内政。值得指出的是,这一人事安排似完全出自慈禧,而与奕劻无关。

如前文所述,政务处的职能在奕劻入枢后逐渐遭到分割,作用下降。因此,奕劻本人不太可能将政务处视为“一国行政之关键”,也不可能建议添派政务处大臣,充实一个可能存在威胁的机构。何况张百熙与瞿鸿禨交谊深厚①徐凌霄、徐一士:《凌霄一士随笔》第5册,太原:山西古籍出版社,1997年,第1922—1928页。,推荐张为政务处大臣无异于为人作嫁。相反,慈禧此时显然还未洞悉隐情,仍视政务处为“新政统汇”,以添派政务处人员作为整顿内政的办法。正是由于慈禧与奕劻对政务处的看法出现差异,才导致了此次看似不合逻辑的人事调整。至于具体由谁进入政务处,反而变得无关紧要。

据说孙、张二人进入政务处之后,最初还颇为认真。报道称:“自孙中堂、张尚书充政务处大臣,凡从前已未覆奏之各折片、条陈、章程等件,均须调集阅看。而军机亦以公事忙冗,凡政务处应办公事,已推两大臣主持矣。”②《北京近事述函》,《中外日报》1903年12月4日,第2版。然而数月之后,“两宫召见政务处大臣孙中堂,问政务处你尚每日入署耶。现在政务要紧,须加意勤勉等语”,孙家鼐只得“嗣后改为隔日入署一次,以符圣谕”③《中堂召见纪闻》,《大公报》1904年1月10日,第3版。。前后相反的报道,勾勒出孙家鼐身处其中明白隐情后无奈的心境。

其实在此次人事调整之后不久,御史蒋式瑆便直言不讳地提出:“添派孙家鼐、张百熙充政务大臣,臣诚不能知上意之所在。”在奏折中,蒋式瑆指斥各军机大臣“贪劣昏庸,莫能辅相”,而政务处“苟用得其人,亦微有外洋各国上议院意,于事诚不无所补”,但“设立已近两年,而所办几无一事”。蒋式瑆还提醒朝廷,设立政务处“苟隐寓上议院之制,则应统筹全局,条举新政,力求变法,以图自强,以耸外洋各国之观听,未尝无补于艰危。若仍因循敷衍,徒为军机处之附庸,仍事事仰承于犬养毅所谓此班老政府者,虽添十孙家鼐、张百熙何益。则诚不如立时裁撤,尚不至贻有名无实之讥耳”④蒋式瑆:《缕陈大臣未能称职并政治阙失各情形折》,中国第一历史档案馆编:《光绪朝朱批奏折·内政·职官》第19辑,第417—418页。。无独有偶,御史王乃徵随后也建议转变政务处职能,将军机处原有的拟旨之事交予政务处承担,庶几“广咨询以除壅蔽”⑤《掌陕西道监察御史王乃徵奏为时局日危请广咨询以除雍蔽事》,《军机处录副奏折》,中国第一历史档案馆藏,档号:03—6191—009。。面对言官的参陈与建议,慈禧太后也只是严厉的训斥军机诸臣⑥《责备枢臣述闻》,《新闻报》1903年12月3日,第2版。,并没有对政务处采取任何调整。

直到十一月廿七日(1904年1月14日)商部侍郎伍廷芳的奏请,才再次打破了已有的平静,促使政务处发生转变。伍廷芳认为“交涉事宜日形棘手”,亟需酌情变更治法,竭力化导危机。伍廷芳在奏片中建议“就政务处办理情形,量为变通”。具体办法为:“政务处大臣,每旬自王公、军机大臣以下,及各衙门三品以上堂官等会议其中,由政务处大臣酌举军国大事宣示前席,使次第详议,反复辩论,期于理无不当,事无不安,而后从众决议。至于事务繁重,竟日不能决者,即翌日续议以决。事情迫切,须迅速举办者,则随时传知,日夜妥议以决。而后军机大臣将议决事由据实上陈,恭候圣裁。庶几收执两用中之效也。”此外,“各科道御史,具有言事之责,往往风闻未确或确而未详,应请谕饬一并随同会议,各进忠言,可期允当。其政务处大臣及提调各员,常川住值,均宜悉仍其旧不必更张”。

在伍廷芳看来,此举如若施行,“可得数善”。第一,“各直省应行兴革诸要务”一经会议,可“补章奏所不及,参观兼听之,可行与否不致隔膜”;第二,军机王大臣可借此“周谘博访以悉外情”,内政外交均可“得策于议论之顷”,“收集思广益之助”;第三,各大员遇疑难之事,“或互抒所见以伸明之,或毕举舆论以交证之”,可使“同寅得和衷共济之实”;第四,此举可使“京外督抚司道以下各官,仰见明目达聪之治”,“不肖官吏亦必稍知敛迹,力求振作”;第五,朝廷大政“谘众从人,询谋佥同”,“各报纸之浮言不禁而能自息”;第六,“各国驻京公使及有约诸国,窃见我君臣上下一德”,“其窥伺轻侮之情可因而稍戢也”。伍廷芳认为,“有此六善”,即可将危机“化导于无形无象中”。最后,伍廷芳还特地声明,此举并非仿行东西洋议院之制,而是“体察中国之事势,深有裨补而不滋流弊者也”①《伍廷芳奏为交涉事宜日形棘手拟请就政务处办理情形量为变通事》,《军机处录副奏折》,中国第一历史档案馆藏,档号:03—5742—080。。

如若伍廷芳之奏请得邀俞允,不仅将危及军机大臣的权限,更会彻底改变政务处之职能。尽管伍廷芳声言不学西洋议院之制,但提倡“从众决议”,实则已将议院之精髓隐含其中。照此发展,则政务处转变为议院只是时间问题。按理来说,枢垣诸公对伍廷芳此策断难采纳。可世事难料,当日即有旨意,“军机大臣面奉谕旨,嗣后遇有奉旨会议事件,三品以上堂官均著在政务处会议”②中国第一历史档案馆编:《光绪宣统两朝上谕档》第29册,第354页。,并将伍廷芳调补为外务部右侍郎。

简单对比即可发现,该上谕实际上只在最小范围内采纳了伍廷芳的建议。一是将会议事项限定在“奉旨会议”之内,而非举凡大政均可会议,更非定期会议。二是将参会人员限定在“三品以上堂官”,而不及“各科道御史”。三是未提及决议办法。可以说,与伍廷芳的初衷相距甚远。

事后表明,伍廷芳的建议之所以得到部分采纳,并不是来自政府内部的反躬自省,而是源自外患日亟。就在次日,军机处便奉旨密电各省,谓“俄日相持益急,如竟决裂,中国势处两难,自当妥筹办法”,要求各督抚加意防范,以免匪党乘机作乱,“致别国藉口,复生他变”③中国第一历史档案馆编:《清代军机处电报档汇编》第3册,北京:中国人民大学出版社,2005年,第29页。。攘外必先安内,或许这才是伍廷芳的奏片得以部分允准的原因。

由于该上谕的颁布,使得政务处在削弱之际增加了一项新的事权,具备了举行“会议”的法理依据。虽然此后一年多鲜有“奉旨交政务处会议”事件,但朝野上下已开始将政务处类比为“议政机构”。光绪卅年十二月,因戴鸿慈奏请,朝廷颁布《会议政务章程》,政务处的议政职能进一步得到加强④参见赵虎:《立宪先声:〈会议政务章程〉的出台与反响》,《广东社会科学》2017年第1期。,与创设时相比已大相径庭。此后,尽管徐世昌、铁良因相继入值军机而派充为政务处大臣,但均为循例之举,对政务处的职能影响不大。

作为清末新政的“统汇之区”,政务处在辛丑回銮前后曾发挥重要的枢纽作用。期间,尚未入枢的奕劻曾多次利用政务处参与高层决策,影响新政进程。随着奕劻入枢,政务处对于奕劻已失去重要意义。特别是在其地位尚未稳固之际,政务处的存在不啻为一大威胁。因此,政务处的职权将不可避免的遭到分割。加之在奕劻入枢之后,朝廷相继设立的财政处、商部与练兵处等新机构,使得政务处的职能范围逐渐缩小,作用进一步弱化。这一结果,不能不说与奕劻有莫大关系。尽管此后慈禧为整顿内政而加派人员,以期增强政务处的作用,但实则其未能洞悉政务处的发展境况,看似增强政务处的手段已无法从制度上改变政务处日益削弱的现实。直至在伍廷芳、戴鸿慈的推动下朝廷颁布《会议政务章程》,才使得政务处完成了由“行政”向“议政”的转变。“新政统汇”的招牌也沦为有名无实。

寻绎政务处在奕劻入枢之后的相关史事,反映出新政的推行其实并无通盘筹划。即如在体制内增设重要机构等重大事宜,也多半是因人而设、因事而立。表面上顺应新政发展,背地里隐含权谋政争。面对内忧外患的破败局面,最高统治者昧于内外时势,当轴枢臣大多老迈昏聩,根本无力挽救风雨飘摇的清政府。这一图景,既是王朝末日的尾声,也是革命前夕的序曲。在其后辛亥革命的风暴中,清王朝迅速崩溃便成为历史的必然。