原发性肾血管母细胞瘤1例MSCT及PET-CT表现

高铭聪,徐志锋,骆毅玲

(1.佛山市中医院影像科,广东 佛山 528000;2.佛山市第一人民医院影像科,广东 佛山 528000;3.佛山市第二人民医院影像科,广东 佛山 528000)

血管母细胞瘤是一种中枢神经系统常见良性肿瘤,好发于小脑、脑干和延髓,报道称其大多数与Von Hippel-Lindau有相关联系;而中枢神经系统外的病例较为少见[1]。原发性肾脏血管母细胞瘤(HBK)是一种罕见的肾脏良性肿瘤,ZHAO等[2]根据病理免疫组织化学(免疫组化)发现HBK中PAX8阳性免疫反应性,与中枢神经系统血管母细胞瘤PAX8始终阴性形成对比。HBK生长缓慢,缺乏特异性临床症状及相关性实验室指标,术前影像特征与肾癌等富血供肾脏肿瘤难以鉴别,常误诊为肾癌而行全肾根治切除手术,给患者造成不良影响。由于该病罕见,目前国内外关于该病影像学特征的报道仍少见,提高影像科医生及临床医生的认识尤为重要,对临床指导手术治疗也具有相当重要的意义。本文通过回顾性分析收治的1例HBK患者资料,结合国内外文献对该病临床及CT、正电子发射计算机断层显像(PET-CT)特征进行分析讨论,现报道如下。

1 临床资料

1.1一般资料 患者女,60岁,于1月前因“结肠息肉”至佛山市第一人民医院肛肠外科住院治疗,随后全腹部+盆腔增强CT发现“右肾占位”,提示肾癌,随后进行PET-CT检查提示:右肾下极占位,氟代脱氧葡萄糖(FDG)代谢程度高于正常肌肉组织,注意肾癌的可能性,建议活检明确。患者临床上无腰痛、发热,无尿频、尿急、尿痛及肉眼血尿,无糖尿病史,无家族性恶性肿瘤史;血常规及尿常规均在正常范围,肿瘤标志物:甲胎蛋白为2.57(0~20 μg/L),CA125为4.60(3.9~35.0 U/mL),CA199为6.12(0~37 U/mL),CEA为1.65(0~5 μg/L)。查体:双侧肋脊角区平坦,双肾区无压痛、无叩击痛,双肾下极未及,未闻及血管杂音。腹部柔软,输尿管行程无压痛,耻骨上区无压痛。

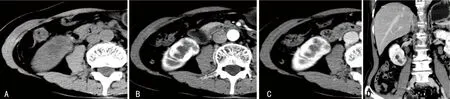

1.2影像资料 腹部CT检查:平扫显示右肾下极可见一混杂密度肿块影(CT值27~55 HU),边界尚清晰,大小约3.8 cm×3.4 cm,形态欠规则,中央见低密度区(CT值约38 HU),见图1A。增强扫描动脉期周围实性部分显著强化(CT值约160 HU),见图1B。静脉期(CT值约160 HU)及延迟期(CT值约156 HU),强化轻度减低;平扫中央低密度区动脉期、静脉期及延迟期CT值分别约为53、68、72 HU,呈轻度延迟强化,见图1C、D。意见:右肾实性占位,性质待定,肾癌与不典型错构瘤鉴别。

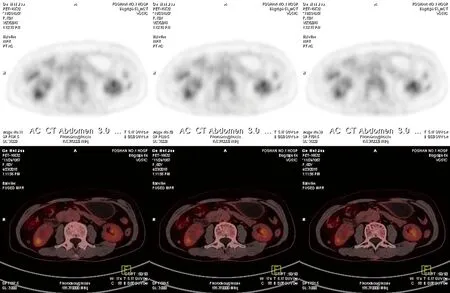

PET-CT:CT扫描于右肾下极可见混杂密度肿块,形态欠规则,大小约3.6 cm×2.7 cm×2.4 cm,边界尚清,肿块内部呈低密度,邻近系膜间隙未见肿大淋巴结影;PET显像显示右肾下极肿块放射性强度高于正常肌肉组织,最大标准摄取值(SUVmax)约为2.3。见图2。

A:横断面CT平扫右肾下极病灶;B~D:分别为CT动态增强图像,显示病灶内呈轻度渐进性强化。

图2 患者PET-CT融合图像

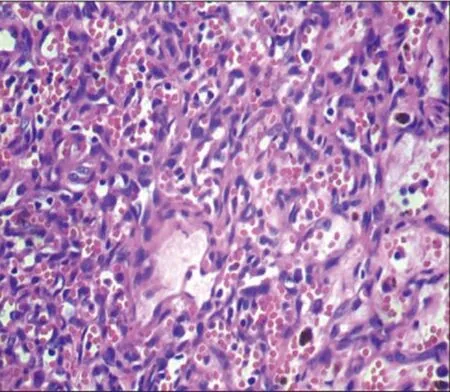

1.3手术及病理 患者于泌尿科行“后腹腔镜根治性右肾切除术”,术中取出右肾,可见右肾下极肿物,大小约4.0 cm×3.5 cm×3.5 cm,标本送病理;病理诊断(图3):(右肾肿物)肿物大小3.0 cm×2.5 cm×2.0 cm,镜下见肿瘤组织呈毛细血管瘤样改变,在血管间见少量呈巢状的上皮样细胞,胞质丰富淡染或空壳,偶见核分裂象,肿瘤组织部分玻璃样变性,肿瘤组织局部与肾实质分界不清,实质内生长,未侵犯肾背膜及肾盂、肾盏。结合免疫组化结果,符合肾脏的血管母细胞瘤,输尿管切缘未见肿瘤累及。免疫组化:Vim(-),S-100(+),Inhibin(+),NSE(+),CD10(+),SMA(+),CD31(-),CD34(-),ERG(-),FactorⅧ(-),PAX-8(-),CK(-),CK-7(-),WT-1(-),HMB45(-),Melan-A(-),P53约5%(+),Ki-67约5%(+)。

肿瘤组织呈毛细血管瘤样改变,在血管间见少量呈巢状的上皮样细胞,胞质丰富淡染或空壳,偶见核分裂象,肿瘤组织部分玻璃样变性。

2 讨 论

HBK由NONAKA 等[1]于2007年首次报道,国内外研究报道显示大部分病例与Von Hippel-Lindau没有确切相关性;HBK好发于中年,尤以50岁左右的男性多见;以右肾单发肿瘤报道居多,肿瘤常发生于肾两极;HBK临床无明显特异性症状,常因病灶产生压迫症状而偶然发现。本例为60岁女性患者,在结肠息肉行腹部CT检查时偶然发现,无任何相关临床症状,容易误诊,本例影像诊断为肾癌或不典型肾错构瘤,与既往报道相符[3-8]。HBK生物学行为良性[9],手术完整摘除是目前最主要的治疗方法,近年来随着微创手术技术的不断发展,大部分患者手术治疗效果良好,无须辅助化疗。本例患者术后随访至今,情况良好,尚未见转移及复发征象。

综合本例患者特征及国内外文献,HBK的MSCT主要特征为:(1)病灶以实性为主,病灶较小时瘤内罕见囊变坏死,因此HBK平扫多表现为密度较均匀低密度或稍高密度,病灶较大时局部可出现囊性变或出血坏死区,PLATEKH等[10]也曾报道肿瘤内出现钙化灶;这影像改变与神经系统发生的血管母细胞瘤 “大囊小结节”为主明显不同。(2)周婧等[11]提出HBK组织学上由不同成熟阶段的毛细血管和间质细胞构成,根据其两者成分丰富程度可分为毛细血管为主型、间质细胞为主型和介于二者之间的经典型。因此CT增强扫描时,肿瘤可表现为环形或结节状明显强化,边界较为清晰,动脉期病灶强化接近主动脉强化程度,实质期及延迟期肿瘤强化范围逐渐向中心充填,强化幅度与肾皮质相似,与海绵状血管瘤“渐进性强化”方式相似。据报道,80%HBK具有该强化特征,这可能与对比剂较长时间滞留在瘤内血流缓慢的毛细血管有关[4-7,12]。本例患者在动脉期及静脉期CT表现与文献报道基本相似,但是本例患者排泄期肿瘤强化充填不明显,可能与排泄期扫描时相不恰当(延迟时间不足)有关。因此作者认为准确把握CT动态增强扫描时相对于HBK诊断具有重要意义。

PET-CT对HBK的诊断意义国内外尚缺乏相关报道。本例患者表现为病灶FDG的摄取增多,SUVmax增高,约为2.6,提示恶性肿瘤。祝安惠等[13]研究报道表示未发生远处转移肾癌原发灶SUVmax为 (2.17±2.67),但由于PET-CT具有灵敏度高、特异度低的特点,因此与肾癌等高代谢恶性肿瘤难以鉴别,HBK瘤体内富含毛细血管,代谢相应增高,从而出现上述表现,但是否还间接提示该肿瘤有恶性倾向(病理提示偶见核分裂象),这有待病理学方面继续考究。

HBK与肾癌影像学特征相似,因此容易发生误诊,由于两者治疗措施及预后具有巨大差异性,因此往往需要影像学检查在术前做出倾向性诊断。作者认为肿瘤界限清楚,增强扫描肿瘤类似“渐进性强化”方式,并呈持续性强化(CT动态增强扫描时相准确把握对于HBK诊断具有重要意义),上述特征有利于提示HBK可能,肾癌增强扫描则表现为“快进快退”的强化方式;再者就是肾癌一般会出现腰痛、血尿、淋巴结及远处转移等临床征象。综上所述,HBK缺乏特异性临床及影像学表现,且较罕见,术前诊断较困难,该病的确诊主要依靠组织病理学及免疫组化检查,提高术前诊断准确率,避免过度治疗,对提高患者生存质量具有重要意义。