丘陵地区免耕条播对油菜生长、根系和产量的影响

李心昊 李 俊 万 林 刘丽欣 刘君权 马 霓

(1中国农业科学院油料作物研究所/农业农村部作物生理生态与栽培重点实验室/农业农村部油料作物生物学与遗传育种重点实验室,430062,湖北武汉;2武穴市大法寺农技服务中心,435400,湖北武穴)

油菜是我国第一大食用植物油源和第二大饲用蛋白源。2018年四川、湖南、江西和湖北4个省份油菜播种总面积约385万hm2,约占全国油菜播种总面积的60%。自1980年以来,油菜种植从湖北省不断南移[1],种植面积有所下降。目前,油菜主产区域以丘陵地貌居多[2],传统油菜移栽生产方式用工量大、生产效率低,不适宜现代油菜产业发展需求。加上丘陵地区油菜种植机械化水平不高,农机农艺技术不配套[2],油菜耕、种、收成本高,综合效益低,难以激发农户种植积极性[3-4],导致产生大量冬闲田。

近年来,油菜轻简化栽培技术发展迅速,直播方式已逐渐代替传统移栽方式[5],结合有效的耕作措施,如免耕直播、谷林套播等种植技术,在一定程度上缓解了油菜和水稻季节矛盾[6-7]。稻田免耕与秸秆还田具有改变土壤容重,增加土壤通气量、田间持水量和水稳性团粒结构的功能,可改善土壤物理性状,提高土壤保肥和保水能力[8-9]。同时,在免耕条件下土壤紧实度大,油菜根系生长和养分吸收受影响,导致油菜产量降低[10]。另也有研究[11]认为,免耕+稻草覆盖有利于保温,抵抗冻害,提高油菜产量;多年连续免耕可增加表层土壤肥力,提高作物收获产量[12-13]。在协调油菜植株个体和群体方面已有研究[10,14],韩自行等[15]认为,湖北地区油菜播种期应在9月下旬至10月上旬,播种量宜控制在 3.0~3.8kg/hm2,与其配套的氮肥运筹以基追比5:5效果较好。王翠翠等[6,16]认为,采取免耕时应重视氮肥与种植密度的双重调节,最佳施氮量应为270kg/hm2、种植密度为45万~60万株/hm2。但随种植密度增加,油菜根颈变细,倒伏指数升高,增大了产量降低风险[17]。

然而,气候变化带来的季节性干旱发生频繁[18],针对丘陵地区的免耕条播对土壤物理性质的改变,特别是秋旱季节条件下免耕条播油菜的可行性需要进一步研究。本研究通过比较秋旱季节不同耕作方式的抗旱特性,分析条播油菜植株性状和产量差异、根系构型及土壤物理性质变化,为丘陵地区油稻轮作双免耕条播栽培提供理论依据,为减少冬闲田、扩大油菜种植面积、保障我国油料安全提供技术支持。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

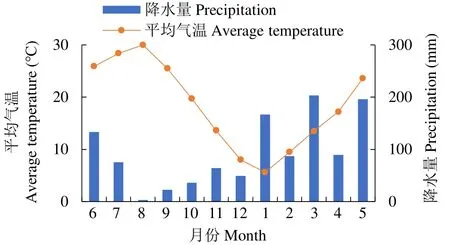

试验地位于湖北省黄冈市武穴市大法寺镇大屋雷村(115°29′ E,29°55′ N),该地地貌结构以平原丘陵为主,属于亚热带季风性湿润气候,年均日照时数1900h,全年多东风和东南风,植物生长期长。2019-2020年稻油生长季日均温约18.4℃,周年降水量约1126.5mm(图1)。试验地土壤碱解氮155.69mg/kg、有效磷 112.28mg/kg、速效钾121.46mg/kg、有机质25.67g/kg。

图1 2019-2020年稻油种植季月均气温与降水量Fig.1 Monthly average temperature and precipitation of the rice and rape planting season in 2019-2020

1.2 试验设计

2019年9月在2018年9月开始油稻轮作的免耕示范田进行试验。供试材料为常规油菜品种阳光2009和杂交油菜品种大地199,均由中国农业科学院油料作物研究所提供。采用裂区区组设计,设置常规翻耕(CT)、免耕(NT)和免耕+稻草覆盖还田(NTR)3个处理。2个品种为主区,3个处理为副区,3次重复,共18个小区,小区面积40.5m2。2018年9月水稻收获后开沟做厢,每小区2个厢,厢宽1.8m,长9m,沟宽0.4m,围沟0.25m,做到沟沟相通(图2)。每年油稻轮作,10月8日人工开条沟,每厢6行,条播油菜,播种量4.5kg/hm2,播种后水稻秸秆覆盖还田量4166kg/hm2。

图2 栽培方式示意图Fig.2 A diagram of the plant method

各处理的施肥量相同。油菜季氮肥于播种前、苗期和蕾薹期分3次施用,总量为240kg/hm2,基肥:苗肥:蕾薹肥=5:3:2,基肥采用宜施壮复合肥(15:15:15),追肥采用尿素(含氮 46%)。磷肥(P2O5)为 120kg/hm2,钾肥(K2O)120kg/hm2,硼肥15kg/hm2,于播种前一次性施入。水稻季按当地农民习惯施肥。油菜4~5叶期定苗,定苗密度45万株/hm2,严格控制病虫草害,按大田生产进行常规管理。

1.3 测定指标与方法

1.3.1 农艺性状及产量 于成熟期各小区选取一整厢(16.2m2)作为测产面积,另取10株作为考种样品,考察农艺性状、产量构成因素和株型结构性状。测量指标包括地上部干重、地下部干重(茎、叶、根)、株高、单位面积分枝数、分枝高度、主枝长、单位面积主枝和分枝的籽粒重,主枝和分枝的每角果粒数、单位面积角果数和千粒重。

1.3.2 根系构型 在角果期每小区第3行选取长势均匀的连续8株,地下部采用挖掘法[19],深30cm,挖掘口位于株间与行间。根系取样后,用流水小心清理干净,采用根系扫描仪 Epson Expression 11000XL对根进行扫描,用软件 WinRHIZO Pro 2009分析根系构型,获得总根长、根系表面积和根体积,测量根颈粗和根干重。

1.3.3 土壤物理性质 在苗期和成熟期,采用FieldScout SC 900土壤紧实度仪测量0~40cm土层土壤紧实度。采用环刀法(环刀体积为100cm3)和浸水法[20]测定土壤持水性能,在每小区取5个点,计算平均值。在苗期,利用WET-2土壤水分测量仪(英国Delta-t)测定0~20cm土层含水量、温度和电导率(ECP)。

1.4 数据分析

采用Microsoft Excel 2013进行数据整理,利用R4.6.1软件进行统计分析和作图。

2 结果与分析

2.1 不同耕作措施对土壤物理性质的影响

土壤容重影响土壤通透性和土壤养分的转化与利用,是衡量土壤物理性质的重要指标[9]。由表1可知,在0~10cm土层,土壤容重和非毛管孔隙度表现为NT>NTR>CT,土壤饱和含水量、总孔隙度、毛管最大持水量和毛管孔隙度表现为 CT>NTR>NT。在10~20cm土层,土壤容重表现为NT>NTR>CT,其他指标均表现为NTR>CT>NT。

表1 不同耕作措施对土壤物理性质的影响Table 1 Effects of different tillage treatments on soil physical properties

不同耕作措施对土壤含水量和温度有显著影响(图3),2个品种变化趋势一致,土壤含水量表现为NTR>NT>CT;NTR处理土壤温度显著低于CT和NT处理,表现为CT>NT>NTR;与CT处理相比,免耕措施有降低土壤孔隙水电导率趋势。

图3 不同处理下土壤含水量、温度和孔隙水电导率变化Fig.3 Changes of soil moisture, temperature and ECP under different treatments

由图4可知,播种前和收获后NT和CT处理土壤紧实度变化趋势一致。播种前NTR处理在土层深度27.5cm达到最大值,在0~25cm,免耕试验田土壤紧实度大于常规翻耕试验田(图4a);收获后NTR处理在土层22.5cm达到最大值,深度30cm以上免耕试验田土壤紧实度大于常规翻耕试验田(图4b)。

图4 油菜播种前和收获后不同处理的土壤紧实度变化Fig.4 Changes of soil compaction under different treatments before sowing and after harvesting

2.2 不同耕作措施对油菜产量及其构成因素的影响

由表2可知,2个品种油菜产量均表现为NT>CT>NTR,其中阳光2009的NT处理产量显著大于NTR处理,大地199的3个处理之间没有显著差异。从产量构成因素上看,不同耕作措施对油菜植株单位面积角果数有显著影响,NTR处理的主枝和分枝的每平方米角果数最低,这是导致最终收获产量较低的主要原因。不同耕作措施对油菜籽粒千粒重和每角果粒数没有显著影响。

表2 不同耕作措施对油菜产量和产量构成因素的影响Table 2 Effects of different tillage treatments on yield and yield components of rapeseed

2.3 不同耕作措施对油菜农艺性状的影响

由表3可知,与大地199相比,阳光2009植株每平方米分枝数、分枝长和干重均较高。CT处理油菜每平方米分枝数、分枝长、干重(角果皮、根、地上部)均显著高于NTR处理;各处理间株高和主枝长没有显著差异。

表3 不同耕作措施下成熟期油菜农艺性状表现Table 3 Effects of different tillage treatments on agronomic traits performance of rapeseed

2.4 不同耕作措施对油菜根系构型的影响

根系是作物吸收营养的重要器官,根系生长直接影响作物生长。如表4所示,大地199苗期3个处理的根系指标存在显著差异。除根颈粗外,整体呈现NT>NTR>CT趋势。而油菜角果期根体积、总根表面积和根颈粗呈现CT>NT>NTR趋势。这可能是由于前期降雨少,CT处理根系生长受到抑制,而后期生长加快,免耕处理受土壤紧实度影响导致根系生长受阻。

表4 不同耕作措施对苗期和角果期油菜单株根系生长的影响Table 4 Effects of different tillage treatments on root growth performance of single rapeseed at seedling and silique stages

3 讨论

3.1 免耕对土壤物理性质的影响

秋旱是影响长江流域油菜生产的主要因素,合理的耕作方式可通过影响土壤的持水能力和导水能力改变土壤的水力学特性[9,18]。本试验结果表明,土壤含水量表现为NTR>NT>CT,这主要是因为保护性耕作减少了土壤扰动,降低了土壤蒸发,与前人研究[21-22]结果一致。不同耕作方式可以通过改变土壤质地、容重和团聚体结构而影响土壤温度[23]。秸秆覆盖可以平衡和改善耕层土壤温度状况,越冬前表现为降温作用[21]。本试验结果与禄兴丽等[22]研究结果相似,保护性耕作处理土壤温度低于常规翻耕处理。宋振伟等[24]也发现昼夜土壤温度存在差异,旋耕起垄后土壤颗粒表面积增大,在日间利于土壤增温,而夜间降温也较快。

土壤紧实度是表征土壤质量的指标之一,对作物生长有重要影响,受多种因素的影响,尤其是受农业耕作措施的影响,合理的耕作管理是调控土壤紧实度的有效手段[25]。免耕对农田土壤容重和紧实度影响存在区域性差异。本试验中,NT和NTR处理的土壤容重较 CT处理增加,NT和 NTR处理0~25cm土层土壤紧实度较CT处理增加。Hu等[26]认为免耕增加了土壤紧实度,随土层深度增加土壤紧实度呈“S”型曲线变化,本试验结果与其一致。龚冬琴等[27]研究认为,壤质水稻土对免耕的适宜性要优于黏质土壤,应根据土壤质地的不同,选择性地实施免耕技术,结合秸秆覆盖,实现免耕稻田土壤的可持续性利用。

3.2 免耕对油菜根系构型的影响

根系是作物水分吸收和营养吸收的主要器官,植物根系特性与作物产量密切相关[28]。本研究结果显示,苗期油菜根体积、总根长、总根表面积和根干重受干旱影响较大,研究结果与前人[29-30]结果相似。油菜播种后降雨较少,可能导致油菜苗期受干旱胁迫,而免耕措施一定程度上减少了油菜苗期干旱胁迫,油菜生长后期随降雨量增长,常规翻耕种植的植株逐渐恢复,植株生长加快。CT处理下大地199和阳光2009在角果期的根体积、总根表面积和根颈粗均显著大于NT和NTR处理,可能是根系生长受到土壤紧实度的影响,导致根系生长和营养吸收受阻[10]。NT和NTR处理在油菜生长前期植株根系与水稻根系相互缠绕或贯穿秸秆,阻碍根系与土壤接触及营养吸收,并且秸秆分解过程中存在争肥、释放毒性物质等现象[31]。

3.3 免耕对油菜产量的影响

长期免耕覆盖的耕作方式可提高水分利用效率、干物质积累与转运,协调产量构成因素之间的关系,提高作物产量[32]。免耕和稻草还田能明显提高稻田免耕土壤表层(0~5cm)有机质、全氮和速效氮等养分含量,从而提高作物产量[8,12]。关于免耕直播油菜产量的研究结果不同,王翠翠等[16]研究表明,耕作方式存在油菜品种性差异,应选择与栽培模式相适宜的品种来提高油菜产量。也有研究[10]认为,在免耕条件下会出现土壤紧实度大、油菜根系生长和养分吸收受抑制以及杂草过多竞争养分的现象,从而导致产量降低,而适当增加种植密度是提高油菜产量的有效途径。本试验在2019年秋季苗期干旱条件下,NT处理的油菜产量高于CT处理,可能是因为油菜生长前期降雨少,油菜苗期受到干旱胁迫,而免耕处理可以保水保墒,缓解了苗期干旱;NTR处理油菜产量稍低于CT处理,这可能与稻草覆盖量、油菜播期等因素有关,稻草覆盖后油菜幼苗得不到充足光照,导致幼苗个体素质差,单位面积角果数减少[33]。

4 结论

免耕措施增加了土壤容重和紧实度,降低了饱和含水量和总孔隙度,从而抑制了植株生长后期根系生长。但在秋旱季节,免耕措施能有效降低干旱胁迫对油菜幼苗的损伤,保障油菜产量。常规翻耕油菜在苗期受干旱胁迫后,根系生长受阻,尽管后期生长充足,也不能弥补产量损失,产量低于免耕措施。丘陵地区秋旱频发,稻油茬口矛盾突出,导致油菜播种、出苗困难,合理的耕作措施与抗性品种相结合,是提高丘陵地区油菜产量的有效措施,对增加冬闲田油菜种植、保障食用油生产具有积极作用。