叙事绘画治疗在高三心理辅导课中的应用

陈宇燕

摘要:高三心理课具有特殊性,一方面学生亟须心理调节,另一方面却出现“上课游离现象”。在多年高三心理课的探索与实践中,发现借助叙事绘画治疗的方式可以让高三学生“好好上心理课”。基于叙事绘画的心理课由“创设情景,尽情绘画”“诉说故事深入分享”“积极取向,重构故事”三步渐进式模型构成。在课程的设计与实施过程中要注意:(1)绘画变式,为叙事提供丰富素材;(2)角色定位,做陪伴者与见证者;(3)资源赋能,探索社会支持系统。

关键词:叙事绘画治疗;表达自我;心理辅导课

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2021)35-0022-04

在2019年发布的《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》中提到,作为人才培养中起承上启下关键作用的普通高中,要全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,发展素质教育,围绕“凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民”的工作目标,深化育人关键环节和重点领域改革。心理健康教育作为素质教育的重要组成部分,得到了空前重视,社会各界对心理课的关注度和期待值也进一步提高。我所在的普通高中多年来探索在高三年级开设心理课,学校领导期盼能帮助考生调适心态、助力高考出成绩,为此我做了一些尝试。

一、高三心理课的特殊性:既期待又游离

高三学生处于人生特殊阶段,他们经常被裹挟在一种全力备考带来的紧绷感之中,很多学生在高三这一年的不同时期会出现注意力不集中、记忆力下降、情绪焦躁不安的心理状态,甚至会出现头痛、背痛、腰腹酸痛等躯体症状,高三的绝大多数学生都需要心理调节。但事实上,学生对于心理课的态度又处于比较矛盾的状态:一方面他们渴望多姿多彩的心理课来丰盈他们原本相对枯燥乏味的高三生活;另一方面,由于高考这柄利剑悬顶,每当上心理课的时候,某些自我要求严苛的学生不允许自己得到须臾放松,因为“放松”会诱发内心的愧疚与自我谴责。因而,高三心理课上,学生一边做卷子,一边偶尔抬头看看老师的“心理课游离现象”并不罕见。

二、叙事绘画治疗:一种可行性尝试

我在多年高三心理课的探索与实践中,发现借助叙事绘画治疗的方式,可以让高三学生“好好上心理课”,使他们将全副身心交付给心理课,为有效调节身心提供可能性。叙事绘画治疗由美国阿兰特国际大学加州心理学院临床心理学博士黄晓红[1] 所创,该疗法的精髓就是让来访者通过自己的绘画以及叙事,使潜意识意识化,让困扰个人的问题得以外化,继而找出个人的内在力量与外部资源,同时处理问题、带出盼望,强化个人的抗逆力。个体的自我疗愈能力一旦被启动,自然能成为解决自身问题的专家,走出困境,活出自我。

三、基于叙事绘画治疗的高三心理辅导课教学片段

我在高三心理课“超时空对话:高考解压”中尝试应用了叙事绘画治疗的理念与方法,且教学效果不错。现将教学片段摘录如下。

环节1:创设情景,尽情绘画

本课伊始,教师播放高考主题电影《青春派》某片段,高三学生的真实经历与电影有很高的契合度,极易引发情感共鸣。在情感铺垫下,教师适时宣读指导语,引导学生通过“过去—现在—未来”主题绘画来尽情表达与释放积蓄已久的情感与意象。

指导语:每个人都从过去走来,又将从现在走向未来。请大家在画纸上描绘三个时态下的自己,分别是“过去的自己”、“现在的自己”与“未来的自己”。你可以用具象的图案或抽象的符号、图形来表达,也可辅以一定的文字说明。绘画没有好坏对错之分,表达真实心意即可。

本课例中使用的绘画主题是“过去—现在—未来”,当然,叙事绘画治疗中比较经典的绘画主题还有“合作家庭图”“自画像”“房树人”等。绘画题材只是一种表达媒介,不必过于死板与拘泥,教师亦可对绘画主题作某种创新与改良。总之,一幅图画胜过千言万语,通过绘画的媒介,学生可以更深入、更直接且安全地进入自己的内心世界。

环节2:诉说故事,深入分享

叙事绘画治疗是将叙事治疗和艺术治疗有机融合的临床心理治疗模式,叙事在叙事绘画治疗中亦具有举足轻重的地位。在“超时空对话:高考解压”一课中,教师在课件中呈现运用叙事疗法外化技术理念的提问,在4人小组内展开讨论。讨论任务是基于叙事绘画治疗的理念精炼的4个问题。

1.以小组为单位开展叙事分享

指导语:“为作品取名,讲讲故事的梗概。”

“假设图中所有的人、事、物都会说话,想象一下他们会说些什么,例如過去的自己会对现在的自己说些什么,现在的自己如何答复等。”

“如果作为一个局外人,你分别对超时空的三个人说些什么?”

“从图中,你看到了哪些资源和支持性力量?”

2.邀请学生做深入分享

对话片段:

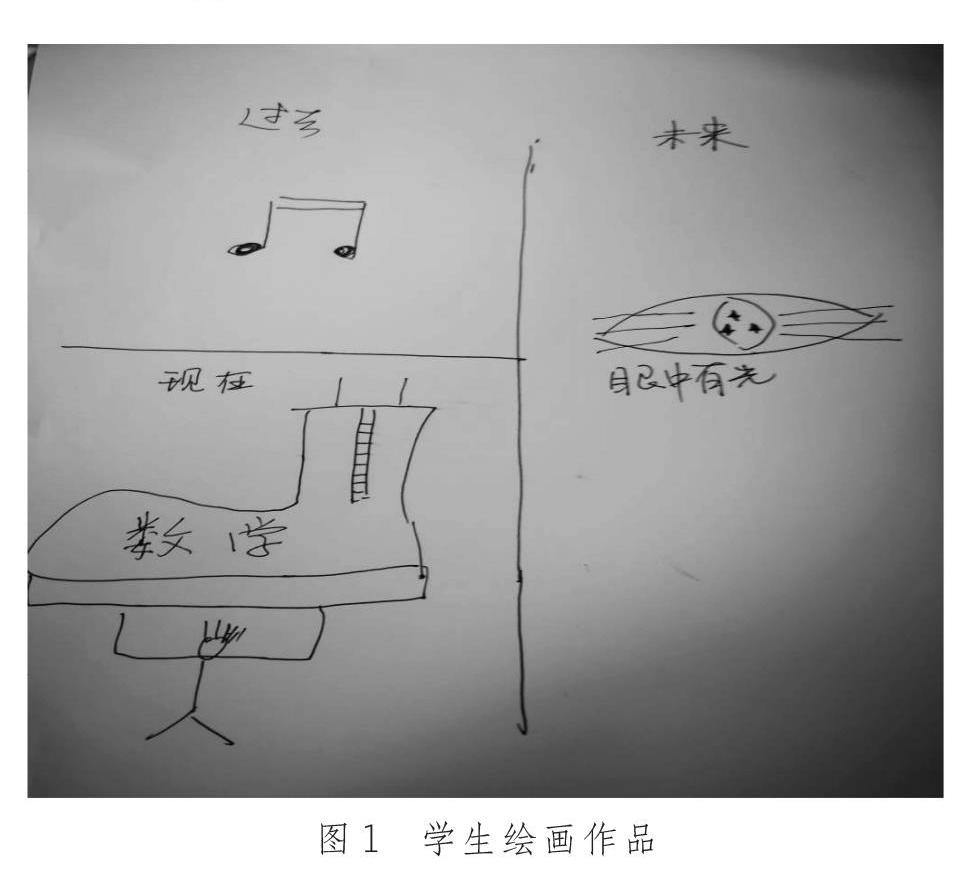

师:你能描绘一下画作(见图1)中三个时态下的自己吗,他们分别在诉说着什么?

生:先说说“过去的我”,我印象特别深刻的是,在初中之前,父母对我的养育方式完全是散养的,没有给我施加太多的学习压力,他们认为只要开心快乐就好,我报了一些课外班学习唱歌、跳舞等,那时候的回忆如同一个快乐的音符;很快我就进入“现在的我”——高三的我,似乎再也快乐不起来了,高考的几门功课中,数学犹如一只与我体型极不般配的大靴子,我拼命用双手托举着它,希望不拖后腿……最后,关于“未来的自己”,尽管有点迷茫,但是还是充满希望的,我希望未来的自己非常努力,有时为了学习而熬红了眼睛,但眼睛中始终充满光芒……

师:三个时态都有各自的喜怒哀乐,每个人生阶段都被赋予不同的人生使命。请想象一下,如果图中的三个自己突然被赋予了生命,他们会开口说话了,那么,“过去的自己”会对“现在的自己”说些什么?

生:“过去的自己”会对“现在的自己”说:“我发现数学这只巨靴都快要把你压垮了,你累吗?”

师:嗯,听上去,“过去的自己”很心疼“现在的自己”因高考而陷入的疲惫状态。听了这番话后,“现在的自己”会怎么想怎么说?

生:“现在的自己”可能觉得被理解到了,他可能会说:“确实挺累的,有时候也有放弃的念头,觉得快要撑不下去了,但是奇怪的是,自己始终没有真正放弃,始终有那么一口气在,尽管累得满头大汗,还是保留力量继续托举它,现在我觉得这股气可以撑到黎明曙光的来临……暗暗发现自己其实挺厉害的……”

师:嗯,“现在的自己”在这段高三经历的磨砺下,意外地发现了自己的潜力与品格,刷新了对自己的认知。那么,听了这番回复,“过去的自己”又会说什么?

生:它可能既心疼又佩服,然后深情地凝望着“现在的我”,提醒自己:每当身心俱疲的时候,不要忘记曾经的挚爱——音乐,可通过听音乐来调适心情,也可以跟朋友倾诉一下。

……

在如上师生对话中,教师借助叙事外化的理念,引导学生对作品进行分享,人与压力分化成两个独立的个体,压力通过绘画的方式得以呈现出来。当压力被具象化之后,学生可以在假想中与压力开展平等对话。有时候人从问题中抽身出来之后,再反观问题,往往会看得更通透而非深陷其中。

在本课例中,教师又引导与学生“未来的自己”对话,从该意象里汲取力量与希望。对于绝大多数学生而言,在“未来的自己”的意象里会投射一个更成熟、更美好、更有力量感的理想自我。总之,关于“过去—现在—未来”的探讨,能很自然地带出个体生命里对自己的美好期待,会带出“期盼”的力量,对于目前的压力状态会产生信念的支撑及精神的滋养,从而强化学生积极蜕变的意愿与决心。

环节3:积极取向,重构故事

经过几轮相对充分的叙事探讨,学生的认知逐渐改变,情感也获得多元赋能,生发出积极行动的意向。此时,教师可再次引导学生聚焦于作品,并给予他们修改自己作品的机会。如上文中那位快被数学压垮的同学,在经历与“过去的自己”和“未来的自己”对话之后,他对自己的压力和拥有的资源有了崭新的想法和感受,绘制出了图2。他重点勾画了应对压力的那个小人儿,为他加深了笔墨,象征自己内心的坚定信念以及外在的肌肉。他还在小人儿边上添加了几根强壮的柱子,在分享中表示,这些柱子象征着帮助他共同面对高考压力的同伴们、老师们以及父母,时刻提醒自己不是一个人在战斗。其他学生也颇受启发,展现出“即使身陷困境也能顺势而为,利用周边资源支持自己”的积极心态。

叙事疗法着重个人的自我叙述和自我认同,通过将困扰个体的问题外化—解构“问题故事”—重新写故事,让学生在个人故事的叙述中,重新寻找到生命的新意义和新方向。

四、注意事项

(一)绘画变式,为叙事提供丰富素材

在高三心理课上,教师可以加进创意,尤其在绘画这个环节,其实没有固定动作,教师可以有很多创新动作。如果尝试在绘画媒介、绘画形式上寻求突破,可能会有意想不到的收获。例如,一位教师受到“九分割统合绘图法”的启发,并且考虑到一节课学生难以在40分钟内完成9幅图并分享交流,当发现朋友圈发的九宫格很像九分割绘画,于是产生了“画出我的朋友圈四宫格”的灵感。她让学生在A4纸上画一画自己的朋友圈,用四张最精彩的照片来定格自己初三这一年,果真学生在绘画和分享过程中碰撞出了很多火花,得到了很多有益的启发。又比如另一位教师在“可以‘盐说的情绪”一课中,对绘画的媒介做了大胆的创新,让学生用五彩粉笔在粗盐颗粒上研磨,给粗盐上色,然后用手去抚触盐,创作各种作品,情绪通过触觉、视觉等多感官的触发得以自然而然地流淌,为后续课程的进一步深化提供了可能性 [2]。

(二)角色定位,做陪伴者与见证者

当教师掌握绘画投射心理学的知识储备之后,很容易陷入一种“急于解读”甚至“野蛮解读”的冲动和自恋,主观地认为学生画了什么就代表他内心的何种状态,这样的做法是不恰当的,甚至在某些场合是危险的。在叙事绘画主导的心理课型中,教师要保持价值观中立,以学生为中心,营造自由安全的氛围,引导学生自己表达绘画中潜意识中他想要表达的意象及含义。当学生的表达与绘画投射的心理学解释相左时,要以学生的表达为准,切不可自以为是、强行解释。总之,教师在与学生对话过程中要始终跟随学生的步伐,以开放的姿态,用心聆听并与学生共同厘清故事的主题及意义,要让学生觉得被包容、被重視、被真正看见[3]。

(三)资源赋能,探索社会支持系统

在叙事疗法等后现代心理学视野下,来访者是解决自身问题的专家,他们身上蕴藏着尚未被意识到的资源,同时被他们忽视的还有很多外在的支持性资源,如果这两方面能被意识化,来访者会发现很多解决问题的资源。该理念对于高三学生尤为重要,因为他们长时间处于身心俱疲状态,有时被困在某个瓶颈里,拥有内在力量和外在资源而不自知。设计基于叙事绘画治疗的高三心理课,教师可以通过绘画和叙事徐徐打开学生内心,让他们感觉到自己被接纳、尊重和认同,能够自由安全地表达自己的思想和感受,引导学生重新发现自己内在的积极力量,并迁移到现实生活中来。此外,教师要与学生探索他的社会支持系统,使其意识到,在遇到困境时,可求助于父母、老师、同学等构建的社会支持系统,而非孤军奋战。

参考文献

[1] 黄晓红.画中有话:叙事绘画治疗的临床应用[M].北京:中国轻工业出版社,2019.

[2]周隽.心理课怎么玩:心理教师实战进阶手册[M].上海:华东师范大学出版社,2021.

[3] 严文华.心理画外音:跨越10年的心理咨询个案[M].上海:华东师范大学出版社,2012.

编辑/张国宪 终校/卫 虹