心理辅导课的内容设计要融入心理核心素养

〔摘要〕《中国学生发展核心素养》的发布,为中小学心理辅导课的内容体系提供了一个高屋建瓴的理论导向,融入了一种前所未有的设计思想。心理核心素养应该“融入”而不是“替代”心理辅导课的内容设计架构;心理核心素养不仅指明了心理辅导课主题设计的重点,更突出了心理辅导课“立德树人”的“落点”;心理核心素养与原有的心理辅导课要有一种“交融”,但有时也会与人文类、德育类的核心素养出现“交叉”;心理核心素养在心理辅导课内容设计中的“融入”,可能是显性的,也可能是隐性的。

〔关键词〕核心素养;心理辅导课;课程体系

〔中图分类号〕 G44 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1671-2684(2018)06-0004-06

教育部委托北京师范大学研究制订的《中国学生发展核心素养》研究成果,是指向21世纪学校教育“立德树人”目标体系的顶层设计,它从多途径、多角度引导整个教育系统的变革,其中也必然包括对中小学心理健康教育课程体系的宏观指导。

一、什么是“核心素养”

首先要明确“素养”的概念。“素养”不等于我们常说的“素质”。“素质”很大程度上是先天赋予的,“是人的神经系统和感官上的天生的特点,也指事物本来的性质、人的本性”;而“素养”主要是后天的,“是指在教育过程中逐渐形成的知识、能力、态度、价值观等方面的综合表现”[1]。 “核心素养”是学生在接受相应学段的教育过程中,逐步形成的适应个人终生发展和社会发展需要的必备品格和能力。它是关于学生知识、技能、情感、态度、价值观等多方面要求的结合体;它指向过程,关注学生在其培养过程中的体悟,而非结果导向;同时,核心素养兼具稳定性和与开放性、发展性,是一个伴随终身可持续发展、与时俱进的动态优化过程,是个体能够适应未来社会、促进终身学习、实现全面发展的基本保障[2]。

核心素养具有终身发展性,也具有阶段性。核心素养最初在学校中培养,随后在一生中不断发展完善;同时,核心素养在个体不同人生阶段中的养成重点有所不同,不同教育阶段对某些核心素养的培养也存在不同的敏感性,即一些核心素养在特定的教育阶段可能更容易取得良好的培养效果[3]。

二、什么是“心理核心素养”

我国目前研究学生发展核心素养的指标与内涵还处于起步探索阶段,如果从学校心理辅导课的角度来研究“心理核心素养”则更是如此。但大致的研究思路可以遵循五个原则。

1.心理核心素养必须是符合人的智力发展规律和积极人格共性特征的;

2.心理核心素养必须是学生在智力和人格发展中应该达到而可能尚未完全达到、又是最为重要的“立德树人”的底线要求;

3.心理核心素养应体现发展的连续性和阶段性,顾及学生的年龄特点,并呈现出一定的梯度;

4.心理核心素养的结构维度应该少而精,表述方式应该是通俗、简洁、便于记忆的;

5.心理核心素养的提炼应该是从学校教育的现实需求和普遍需求中归纳出来的。

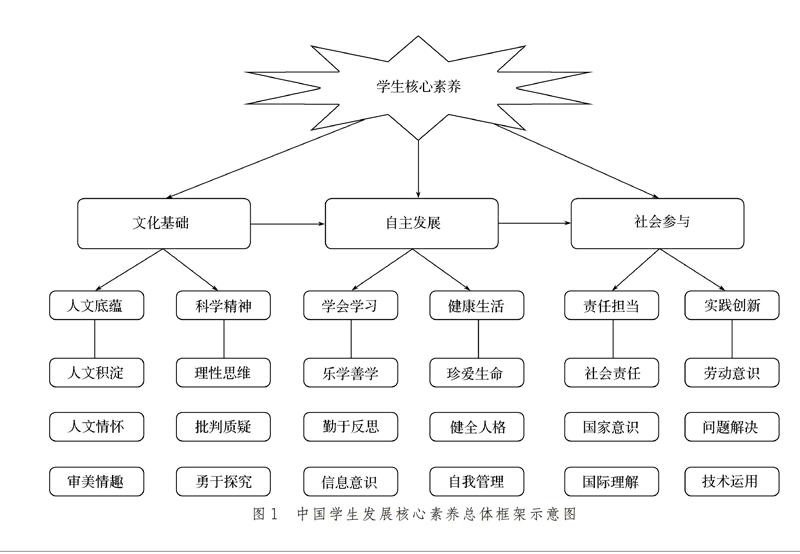

在正式公布的中国学生核心素养总体框架中,我们可以看到核心素养整体设计的三大维度:“自主发展”(自主性)维度、“社会参与”(社会性)维度和“文化基础”(学科性)维度。三大维度浑然一体,不可分割,但却各有侧重点。其中,“文化基础”维度更多地指向课程改革,从人文底蕴与科学精神层面提出了六项关键能力;“社会参与”维度更多地指向学生的社会性发展,从责任担当和实践创新层面提出了六項社会能力;而“自主发展”维度则更多地指向学生的个体发展,从学会学习和健康生活层面提出了三项关键能力和三项必备品格。不难看出,在这个整体框架中,“自主发展”(自主性)维度处在一个中心地位,它连接并贯通着学生发展的学科关键能力和社会实践必备品格两大维度,起着一种桥梁和中介的作用。其中,“学会学习”的基本要点直接为学科关键能力的发展提供了智力保障,而“健康生活”的基本要点则为学生的社会发展奠定了人格基础。这样一个“自主发展”的维度,基本上可以把它视为一个人内在的心理素养内核,即学生发展的内隐性心理核心素养;而“文化基础”维度和“社会参与”维度则是学生发展的外显性“两翼”(如图1)。

上述对“中国学生发展核心素养”总体框架中隐含的心理素养内核的分析,也完全符合人的心理发展包括智力发展和人格发展两条主线的基本理论。现在的问题是,如何将这一心理核心素养的内容与内涵做进一步的探索、细化、界定和构建。

三、对心理核心素养内涵的探索

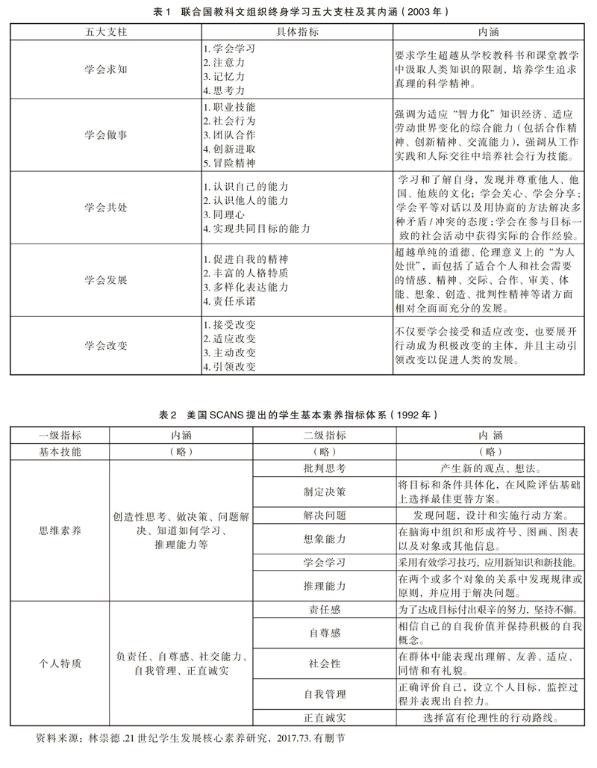

不同国家和地区对核心素养的研究各不相同,其中很有启示性的研究成果是联合国教科文组织提出的“终身学习五大支柱” (见表1)。

还有一个值得参考的研究成果是美国劳工部职场基本素养达成秘书委员会(简称SCANS)制订的学生基本素养指标体系,下面只节录其中的“思维素养”和“个人特质”两部分(见表2)。

四、心理辅导课的内容设计要融入心理核心素养

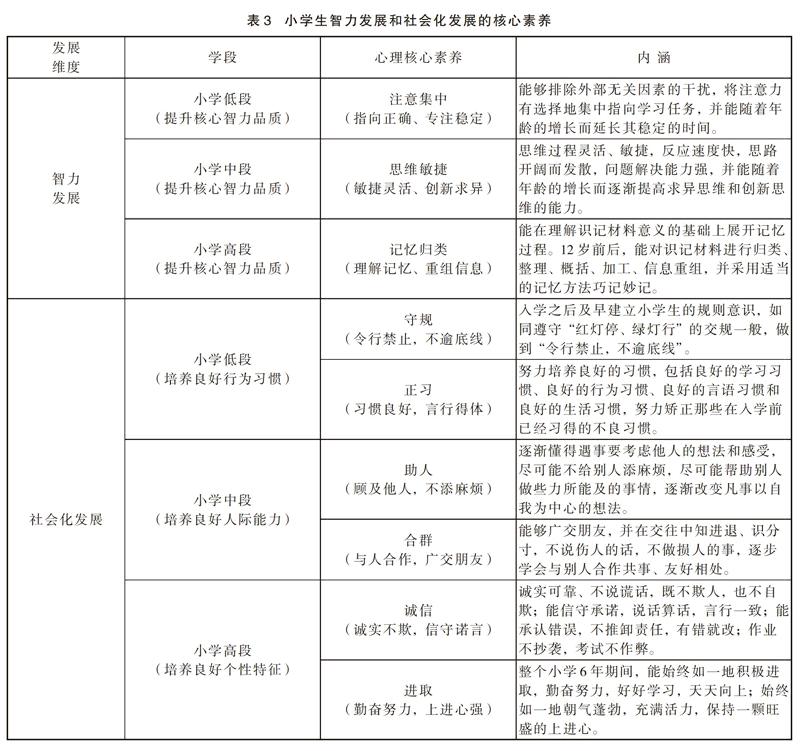

《中国学生发展核心素养》(见表3、表4)的发布,为中小学心理辅导课的内容体系提供了一个高屋建瓴的理论导向,融入了一种前所未有的设计思想,我们应该引起高度重视并做进一步的探讨。参考表1、表2两个研究成果,中小学心理辅导课在发展学生智力品质和社会化成熟度方面,需要在内容设计中自然融入的心理核心素养,可以提炼为以下几个方面。endprint

(一)是“融入”,不是“替代”

心理核心素养应该“融入”而不是“替代”心理辅导课的内容设计架构。我们知道,《中国学生发展核心素养》的制订,是教育部落实国家“立德树人”育人方针的一种“顶层设计”;心理核心素养的内涵只是这一“顶层设计”中的有机组成部分。总体来说,它是宏观的、综合性与指导性的理念,而不是具体的、独立的或具有操作性的方案。心理辅导课的内容设计,主要还是应紧扣个体发展的关键期和阶段性特征,并与中小学生成长道路上可能遇到的发展危机及心理需要步步相随。而心理核心素养只是个体核心素养的一个组成部分,它与个体的文化素养及道德素养紧密相连。所以,它可以融入心理辅导课的主题设计架构,而不可能覆盖心理辅导课内容体系的全部。至于如何更好地落实个体的心理核心素养,使其内涵更具体、更丰富、更有操作性,更好地为学校“立德树人”教育大计服务,似乎可以考虑另辟蹊径。

(二)是“重点”,更是“落点”

心理核心素养不仅指明了心理辅导课主题设计的重点,更突出了心理辅导课“立德树人”的“落点”。前文提到,既然是核心素养,那就必须注意“少而精”;它当然应该是整个心理辅导课主题框架之中的“点睛之笔”和实施过程中的“浓墨重彩”之处。中小学每一个发展阶段中相关的主题模块,都应该围绕着相对应的心理核心素养来加以展开,并时时照应、落实每一种心理核心素养的内涵要求。所以,教师在思考辅导理念时,心中要顾念心理核心素养;在制订辅导目标时,要紧扣心理核心素养;在选择素材和实施辅导活动时,要悉心体现心理核心素养;在反思和评价辅导效果时,要回顾和比照心理核心素养。总之,心理核心素养应该成为心理辅导课的灵魂,成为贯穿设计和实施过程的一条红线。

(三)有“交融”,也有“交叉”

心理核心素养与原有的心理辅导课要有一种“交融”,但有时也会与人文类、德育类的核心素养出现“交叉”。本章前文的“中国学生发展核心素养总体框架示意图”已经表明,心理核心素养是学生发展核心素养三大板块的中心、纽带和桥梁。因此,在它融入心理辅导课内容设计的过程中,往往与德育核心素养有交叉,也往往会与人文素养和科学精神有交叉;这恰恰体现了人的发展的整体性,也体现了人格与品格、智力与学力发展的交融性。举例来说,在“小学4~6年级心理辅导课主题设计架构”(钟志农,2012)中,五年级段有两个主题,一个是“我能‘信守我诺言”,另一个是“我能‘珍惜讲真话”,很明显,它们涉及心理核心素养中“诚信”的问题。但有的老师可能会质疑:“诚信”不是品德教育的内容吗?那么,这到底是一节心理课还是一节德育课呢?其实,教育部的有关文件早已明确指出:“诚实守信的品德是立身之本、做人之道”,“诚信是做人的基本准则”、“做人的根本”,“诚信教育要与社会公德教育、法制教育、心理健康教育、职业道德教育有机融合,提高整体教育效果”。也就是说,文件中具体列举的一些中小学生“说谎话”“推卸责任” “作业抄袭” “考试作弊” “知错不改”等具体表现,既是个体外显的某种品格问题,也是个体发展中的某种人格倾向;换言之,它们既是德育问题,也是心理健康教育问题。

二十多年前,当心理辅导在大陆刚刚兴起的时候,许多人分不清什么是德育,什么是心理辅导(后来改称心理健康教育),那个时候强调区分德育与心育的界限是非常必要的。二十年后的今天,我们对心理辅导与心理健康教育的区别已经有了比较多的了解,此时更需要强调的,恐怕应该是“大德育”和“大心育”,是“我中有你”“你中有我”的问题了。这里所说的“大德育”,是指在我国的学校里,心理健康教育是纳入德育工作体系进行统筹的,要想彻底分家很难;这里所说的“大心育”,是指不管走到世界的哪个角落,心理学都是无处不在的,道德问题的背后都拖着长长的心理学的影子。

(四)有“显性”,也有“隐性”

心理核心素养在心理辅导课内容设计中的“融入”,可能是显性的,也可能是隐性的。比如,中学阶段的心理核心素养,在智力发展这条线上是抓元认知的核心素养;融入心理辅导课主题中时,基本都是显性的。像初中阶段的元認知辅导主题“我能管好时间账”“我能自控增效率”“我能查漏勤补缺”等,可以说在整体设计中比比皆是。而在社会化发展这条线上,在初中段是抓如何澄清混乱、迷茫的价值观问题;在高中段则是抓正向价值观体系的建构问题。这条线上的心理核心素养,在融入心理辅导课主题中时,大多都是隐性的。比如,当前高中阶段热门的生涯辅导主题,其核心问题都涉及人生观、世界观、价值观的建构问题;又比如高中阶段的青春期辅导主题“我能深思懂爱情”“我能择偶慎权衡”“我能婚姻重责任”“我能心中有杆秤”等,无一不是体现了对心理核心素养“志远”、“尽责”“坚忍”的隐含与融合。

参考文献

[1]林崇德主编. 21世纪学生发展核心素养研究[M].北京:北京师范大学出版社,2017.

[2]北京师范大学.中国学生发展核心素养.北京:人民网,2016.9.14

[3]教育部办公厅.关于进一步加强中小学诚信教育的通知.教育部网站,2004.4

(作者单位:浙江省杭州市富阳区教育发展研究中心,杭州,310008)

编辑/卫 虹 终校/于 洪endprint