政治商业周期及其中国化:理论发展与经验检验

姚金伟 张钦晨

摘 要:政治家如何赢得更多的支持上台执政是中西方政府换届面临的共同难题。2020年美国大选再次引起全球密切关注。在欧美民主制度安排下,公民选票具有决定性作用,这便为政治家创造了足够的激励刻意营造选前经济繁荣以谋求连选连任,为此特朗普精心营造选前金融和经济繁荣。诺德豪斯创设的机会主义模型为政治商业周期开辟了理论空间,此后对欧美发达国家选举的实证检验推动了政治商业周期理论的繁荣,特别是五大模型的成熟;而对新兴国家的经验分析进一步拓展了政治商业周期的研究空间、增强了理论活力。区别于西方政治商业周期,中国政治商业周期表现为显著的“任期周期”特性,即地方政府主官实际任期分布及政治更替所带来的经济波动影响,就经验研究而言,具体表现为倒U型分布及相关形式特征,如“三上二下式倒U型分布”。对中国问题的探讨拓展了政治商业周期理论的内涵,有助于增强对中国模式的认识,并丰富新政治经济学的研究内容。

关键词:政治商业周期;理性主义模型;政党竞争;倒U型分布;实际任期

中图分类号:F014.8 文献标识码:A

文章编号:1000-176X(2021)11-0018-09

一、问题的提出

经济增长周期是经济学研究的重要话题。早在古典经济学阶段,法国重农学派主张经济运行类似“机械钟”,经济运行独立于人类意志而运作,财富创造活动依赖于客观经济规律,如同“血液循环”周而复始;剑桥学派的杰出代表人物杰文斯甚至提出了太阳黑子运动周期与商业周期的具体关系,并明确指出太阳黑子运动周期为10.450年,与1721—1857年欧洲经济危机周期的10.466年大体一致,据此分析资本主义的商业周期。马克思力著《资本论》对资本主义经济危机的本质、成因和不可避免性进一步做了深入的阐释,指出了资本主义发展所存在的内在缺陷,并进一步提出了向共产主义过渡的必然性。到古典经济学成熟之际,经济周期波动或者说商业景气循环成为经济学最重要的研究话题之一。

1929—1933年的经济大萧条更是将经济波动研究推向了新高潮。凯恩斯重新剖析和阐释了资本主义商业周期的根源,他创造性地提出了“动物精神”對资本边际效率的影响,揭示了市场经济体系下微观利益主体(心理)预期对宏观经济运行周期的影响,进而提出政府积极政策干预的必要性主张。伴随着战后凯恩斯主义大行其道,新古典经济学等进一步加强了对经济周期性波动的研究,并先后出现了四种周期性观点:分别是主周期(也称“朱格拉周期”)、次周期(也称“基钦周期”)、中长周期(也称“库兹涅茨周期”)和长波周期(也称“康德拉季耶夫周期”),这四种经济周期性波动理论分别关注了工商业固定资本投资周期、商品库存变动周期、建筑业周期和价格周期等,主要聚焦了经济增长内部周期的形成。到20世纪70年代,西方社会对政治的整体不信任催生了新的周期理论研究,这就是政治商业周期(Political Business Cycle,PBC)。

2018年,诺德豪斯(Nordhaus)荣获诺贝尔经济学奖,他是美国政治商业周期研究的开创者。他率先提出了理性主义模型(也称“机会主义模型”),强调美国总统大选实际上深受政治家们的政策干预和经济操控,尤其是政治家为谋求连选连任,会通过充分的财政政策和货币政策刺激营造选前经济繁荣的局面,进而增强政治民意支持。2020年,特朗普为谋求总统大选连选连任所刻意营造的选前金融和经济繁荣至今让人印象深刻,也是为这一理论提供了生动的实证研究材料支撑。政治商业周期理论对西方发达国家现实政治家选举的有效解释强化了其理论研究价值,成为理论研究的“显学”,在美国和欧洲等历经半个多世纪的激烈较量而日臻成熟,深化了对欧美选举体制的认识。从凯恩斯的一般性启发到20世纪70年代的“前理论阶段”辨析,再到诺德豪斯的开创性工作以至五大模型的创立及风行新兴国家和发展中国家的实证检验,在理论与实证的交织激荡下,政治商业周期成为研究热题且研究成果层出不穷。尤其是2020年美国总统大选牵动全球政治经济神经,“个性化特征突出”的特朗普在与拜登角逐中不惜放任美国债务规模激增膨胀、新冠肺炎疫情防治失控等,再次引发学界对政治商业周期的热议。

对中国政治商业周期的经验研究重要而紧迫,整体上服务于中国经济安全波动的思考。海外中国学研究始终关注中国现实政治经济波动问题,以此寻求如何与中国打交道。早在中华人民共和国成立时期,国家经济建设深受中央计划、政治动员和革命热情激励的影响,尤其以“一五计划”最具代表性。此后,国民经济波动深受政治事件的影响,呈现“大起大落”特征,逐渐地这种经济起伏同中国共产党全国代表大会和中华人民共和国全国人民代表大会相契合。在20世纪70年代后期,中国共产党全国代表大会和中华人民共和国全国人民代表大会(第一次会议)的召开会期固定下来,以五年为一届会期,并相应地确立了政治换届制度,国家政治生活机制得以成熟稳定下来。

中国政治商业周期理论探讨正步入“井喷期”。伴随着四十多年的改革开放,中国更深入地融入全球经济和政治格局,并在全球治理方面承担更多的大国责任,越来越充满魅力。“中国方案”也成为全球治理的重要参考来源,对中国政治商业周期的讨论是中西方关于经济发展模式和改革顶层设计等问题的重要交流平台,既是一个让西方了解和理解“中国奇迹”的平等理论视角,也是中国理论自信、道路自信、制度自信和文化自信的生动体现。在“地球村”时代,所谓的先进成果和优秀经验似乎更应让位于平等交流和相互学习。毕竟,所有的一般性知识均是地方性知识的拓展和流行。

二、政治商业周期理论研究范式

政治商业周期理论集中关注选举政治中政治家更迭的经济操控。西方民主选举是现代政治文明的典型代表,但存在严重的信息不对称难题:选民投票是否能选对政治家呢?当选政治家真的能够兑现竞选承诺,促进经济增长和社会繁荣吗?选民如何加深对政治家才能的认识和辨别呢?随着选民选举经验的丰富,偶然性的随机投票行为逐渐被淘汰,加以替代的是理性投票行为。在投票博弈中,一方面,选民基于过往和当下经济绩效增强对政治家才能的辨识,以决定选票归属;另一方面,政治家则有足够激励选择通过政策刺激,刻意营造选前的经济社会繁荣。就政治家的刺激手段而言,覆盖了宏观经济调控的“一揽子政策工具”,具体包括财政政策、货币政策以及诸如失业率、通货膨胀水平、股市指数和投资水平等。美国大选的经验研究最先证实了选前的经济操控,而这也加剧了20世纪70年代美国社会对政治的不信任。尤其是当时“水门事件”发酵,“狡猾的尼克松”成为政治操控的代名词。

随着选民经验的丰富以及预防政治家“作弊”机制的完善,美国选举经验证据的证实能力在弱化。虽然美国是政治商业周期理论的发源地,最初的经验分析也多以美国政府换届作为主要研究对象,但美国经验证据表现越来越不清晰一致。目前,尽管美国1969—1972年、1981—1984年和1988—1991年政府换届,经验数据得到了有效检验,但其他年份的大量经验分析并未得出一致性结论[1]。这主要是源自美国制度安排中存在一些抵消政治商业周期发挥作用的因素:第一,总统权力虽大,但并不能为所欲为。根据美国宪法,倘若总统十分公开地选择操纵经济衰退或复苏,恶意操纵宏观经济政策,有被弹劾的危险并会招致广泛的议会斗争和社会批评。第二,美联储对货币政策具有更加直接和有力的控制,不必适应选举周期。第三,国会中期选举。总统缺乏足够的时间和精力充分操纵经济周期。第四,选民选举经验丰富。美国选民在联邦政府、地方政府和基层政府层面有大量的选举实践,对于政治操纵具有较高的辨别能力;同时,受舆论自由的保护,媒体、智库、专家和学者等对选情和政治家均有深入的研究及分析,为选民投票提供了更多的信息支持。第五,宏观冲击。诸如石油冲击和战争等,不时会对选举周期产生影响。

对欧美发达国家的经验研究逐渐转向了广大发展中国家和新兴国家,在这些国家,政治商业周期表现显著。Lassen和Alt[2]对发达国家和发展中国家的实证检验结果显示,财政周期在新兴国家表现强烈,一旦拿掉新兴国家只对发达国家进行模型检验,财政周期就消失了。可见,在新兴国家,选民选举经验不足和选民对政治家能力辨认不足等信息不对称尤为突出,而这就为政治家操控民主选举提供了充足的激励和行为空间。更进一步地,政治商业周期理论揭示了“民主投票选举与实际民意支持度的扭曲”,只有低民意支持度的政治家才迫切需要强化经济政策刺激以操控选举。Schultz [3]通过对1961—1992年英国转移支付的经验分析证实了这一点。而2020年特朗普输掉与拜登的总统大选角逐进一步印证了这一点,以至于特朗普在离开白宫之际还念念不忘推出《特朗普政府的成就》,像公司CEO一样细数他所创造的美国金融和经济等空前繁荣。

欧美学界对政治商业周期理论的发展总体上集中在三个方向维度:第一,理性主义(或“机会主义”)与政党政治的差异。理性主义突出政治家和选民的理性考量以决定选票归属,政党政治则关注左右翼政党执政理念差异由此带来对“菲利普斯曲线”不同经济政策主张的偏好。理性主义强化了政治家与选民的博弈过程,暗示随着选民选举次数的增加、选举经验的丰富,政治家越来越难以通过政治操控赢得选民选票;政党政治则坚定认为,左翼政党政治家会通过降低失业率和提高最低工资标准等以维护工薪阶层和工人团体权益,而右翼政党政治家则倾向于降低通货膨胀率和降低税收等以保障富人阶层的利益。第二,国家宏观经济调控政策工具的区分,最具代表性的是货币政策和财政政策。货币政策周期短、见效快、效果显著,政治家面临选前的短期时限更偏爱货币政策工具刺激,因此,早期的实证研究证据多集中于货币政策工具。随着选民辨识能力的提升,谋求连选连任的政治家早在上一任期尚未结束之前便通过财政政策提前创造任期内的经济绩效,以增强其执政才能说服力。第三,国家民主化程度高低的区分。随着欧美发达国家对政治家机会主义行为抑制机制的完善、选举机制技术透明度的提高以及成熟选民的发展,欧美发达国家政治商业周期呈现弱化趋势;相比较而言,新兴国家的政治家选举实践渐渐成为政治商业周期理论研究热门话题。而且最新的国际前沿性研究成果集中来自这些新兴国家。

中国成为该研究关注的重点,这得益于中国经济实力的大幅提升以及中国在世界体系中不断迈向核心位置。虽然中国与西方发达国家之间存在着显著的体制性差异,尤其是政治家产生方式的区别。贤能政治是中国体制的突出特点,政治家自下而上的能力积累区别于西方民主选举体制下的票决。但是,中国也深刻存在政治商业周期的逻辑基础。第一,对政治家能力判定同样存在“信息不对称难题”,发达国家选民通过选票来判定对政治家的支持,在中国,判定标准则取决于可看见和可量化的大规模发展项目和投资规模,但这同样存在辨识困难的问题,而且成本过高,特别是虚假“政绩工程”“形象工程”劳民伤财。第二,政治家存在普遍的一致性激励机制,对于政治任期和保留权力的考虑,普遍驱使政治家通过经济金融政策工具刺激营造有利于自己的选前局面。第三,中国政治更替机制的成熟与稳定,对于政治家而言,这就形成了相对稳定的政治任期预期。从中央政府到各级地方政府,政治家的更替形成了稳固的运行机制。特别是历届中国共产党全国代表大会和中华人民共和国全国人民代表大会期间出现密集的政治家职务变动,且五年一届会期成为国家政治生活的常态。此外,任期制的普遍实施强化了政治家的理性预期。

当然,对于中国政治经济体制而言,中国的独特性也十分突出,这也塑造了中国政治商业周期的特殊内涵。第一,单一制是中国最主要的国家结构形式,中央政府对于地方政府具有绝对权威,上级地方政府对于下级地方政府同样具有绝对领导权力。这种绝对权威最典型的体现就是干部任免权,中央政府决定了地方政府干部的任免、上级政府决定了下级政府干部的去向。改革开放以来所确立的干部选任机制突出了地方经济发展绩效对地方主官政治生涯的影响,由此,地方政府干部有足够的激励刺激地方财政收入增加和经济繁荣。第二,地方政府仍然享有相当大的自主性,地方政府主官掌握了丰富的经济刺激手段和政策工具。1994年分税制改革后,地方政府财税自主性被中央大幅上收,但作为地方经济发展和社会治理的主政者,地方政府主官仍有足够的激励采取特殊的经济刺激手段以创造有利于其政治晋升的“政绩项目”或塑造恰当的公共形象。

三、政治商业周期理论演化:五大模型

政治商业周期理论缘起于“现代宏观经济学之父”。凯恩斯[4]在其经典巨著《就业、利息和货币通论》中详细阐释了资本主义“商业周期”的形成机制,提出资本主义市场经济的周期性波动是由资本的投资回报率所决定的,而资本的投资回报率取决于厂商和消费者的心理预期,因此,政府宏观经济干预的关键在于刺激微观利益主体的“动物精神”。二战后,欧美各国普遍奉行凯恩斯宏观经济管理政策,创造了经济社会繁荣,慢慢地政府对经济的过度干预引发了一系列消极后果,尤其以20世纪70年代经济“滞胀”为代表。政府过度干预引发了社会对民主体制的反思,加重了民众对政府的不信任。民众对政府的根本性担忧是:政治家是否会通过经济操控等欺诈性“作弊行为”猎取国家权力,而这是否会摧毁民主政府。“狡猾的尼克松”成为這一质疑的典型代表。同样地,几乎半个世纪以后,特朗普依然希望通过营造选前的股市繁荣和经济上涨谋求连任,而放任疫情和冲突泛滥。

在20世纪70年代,政治商业周期研究正式起步。Kramer[5]从政党政治的视角开创了该研究的先河,通过实证分析显示,美国国会选举当年的人均实际收入增长率和通货膨胀率与国会中的多数党显著相关,似乎经济状况越好越有利于国会中主导性政党的选情。很快,Kramer[5]的研究被复制到对欧洲发达国家的实证检验,Lewis-Beck[6]集中探讨了英国、法国、德国、意大利和西班牙等西欧发达国家的政治商业周期现象,Madsen[7]对北欧国家,如丹麦、挪威和瑞典的实证研究也证实了这一点。总体而言,选前的经济状况,特别是人均产出或人均收入的增加(抑或是通货膨胀率的下降)对于美国及其他发达国家的选举具有显著影响。然而这些研究过于碎片化,且缺乏理论模型的有效建构。Nordhaus[8]基于上述零散研究进行了一般性分析,成功建构了机会主义模型,由此推动了该理论的快速发展。

基于对欧美发达国家的系统研究,政治商业周期理论在发展过程中逐渐形成了五大主要理论模型,这就是机会主义模型、政党模型、修正的政党模型、一般均衡模型和AFPM(Active Fiscal and Passive Monetary Policy,AFPM)模型。

Nordhaus[8]的研究被认为是政治商业周期理论的革命性开山之作,他清晰地解释了政治家通过选前经济操纵谋取选票优势过程的机制。选前政治家通过降低利率水平,刺激投资规模扩张以营造经济繁荣,但低利率水平也会相应地带来经济衰退和高失业率,而这也恰恰为当选的政治家强化经济刺激能力创造了契机。在政治家与选民的理性博弈过程中,机会主义行为凸显,这也是机会主义模型名称的成因。但这个研究面临一个重要挑战,即是否夸大了菲利普斯曲线的有效性。经济史学家做了精细的测量发现,失业率与通货膨胀率的关系并不能保持持续稳定,对于美国而言,仅在1961—1969年以及1980—1983年数据检验是符合预期的;而且财政政策在该模型中被忽视了,事实上,财政转移支付以及其他财政政策工具在选前的经济操控上似乎表现得更有效[9]。

政党模型强调,由于左右翼政党政治理念不同而导致宏观经济目标和政策调控工具方面的差异性偏好。Hibbs[10]指出,政治家的政党背景嵌入了经济刺激目标的差异(如失业与通货膨胀的取舍等),左翼政党和右翼政党在相似的政策环境下会选择差异性的宏观经济目标以巩固自己的选民基础,所以他在Nordhaus机会主义模型的基础上引入了“政党差异”这个变量。具体来说,第一,左翼政党比右翼政党有更高的宏观经济管理目标和干预预期。第二,左翼政党偏爱适当提高通货膨胀率。一方面,刺激经济繁荣带来更多就业和收入;另一方面,削减个人债务压力。而右翼政党则主张降低通货膨胀率以防止富人阶层财富缩水。第三,左翼政党更偏好动用周期短、见效快、成效显著的货币政策。因此,政党模型指出,预期通货膨胀率越缓慢接近实际通货膨胀率,政党模型就越有效。对政党模型的批判同对机会主义模型的批评的核心一致,即“为达目的不择手段”的政策选择。

修正的政党模型也被称为“理性政党模型”。Alesina[11]把理性预期引入了该模型,并在两个方面做了重要调整:第一,仍然强调政党差异,但放弃了机会主义动机,特别是不追求操纵宏观经济状况。第二,提出了“适应性通货膨胀预期”的概念以代替理性预期,预期通货膨胀率取决于哪个政党赢得大选成为执政党,若选情不明朗,预期通货膨胀率将会是所有角逐大选的政党政策的加总。批评者认为该模型存在三点不足:第一,一个微观基础视角的批评,即劳工用人合同签署时间如何界定?一个微小的变化可能会消除政治周期[12]。Garfinkel和Glazer[13]研究了选举年中少于两年的劳工用人合同发现,这些合同的签订时间明显在向选后推迟。第二,选情不确定性。模型中的关键变量都是外生性变量,做选情预测本身就是困难的。第三,过度依赖于货币政策解释。夸大了菲利普斯曲线的适用性以及货币政策的影响力。

一般均衡模型强化了选民理性预期,以修正机会主义模型。Rogoff[14]从之前对货币政策后果和通货膨胀的关注转移到强调财政政策的重要性,指出政治商业周期的出现伴随着多维度信号过程,特别是福利效应会缓和政治商业周期现象,并会改变选举结构。一般均衡模型坚持,要重点观察财政政策工具诸如税收、财政转移支付和公共采购支出等,对全国选举的关注也应逐渐下沉至对州政府选举或地方政府选举中;而有能力在选前操纵经济政策的政治家,在选后也同样具备这个能力,甚至会通过调整选举时间来进一步凸显自己的竞选优势。

对过度依赖货币政策的批评直接引发了新的理论创新。Drazen[15]发现,货币政策的有效性在理性主义的视角中存在巨大的局限性,发达国家特别是美国,货币政策的主导方(美国联邦储备系统)是相对独立的,财政政策才是选前经济操纵的重要方式。进一步构建了AFPM模型,强调政治家把握财政政策和货币政策的见效周期,巧妙搭配财政政策与货币政策的综合运用。AFPM模型较好地预测到选前的货币增加实际上反映了财政支出冲动,财政转移支付的选举周期与财政供给利率之间的因果关系得到有效验证。

当然,财政政策在政治商业周期中的使用也存在限制。直接的挑战是发达国家的财政纪律,即严格的财政收支平衡制度以及对财政赤字的有力约束,限制了财政政策工具的作用效果。在美国,除了佛蒙特州,其他49个州都有财政预算平衡要求,其中22个州财政纪律更严格:不允许将当年的财政赤字带到下一个财政年,但当年的财政赤字可以通过借入基金做填充。Rose[16]对美国1974—1999年州政府的面板数据检验发现,财政周期中赤字和支出这些工具是有效的,但税收无效;而当引入严格的财政平衡要求这一变量后,政治商业周期效应几乎完全失效,这意味著只要禁止州政府通过借入各类基金来填充财政赤字,在美国州政府这一层面,机会主义模型和政党模型均表现为不显著。

政治商业周期意味着什么?回到问题的源起,对于发达国家而言,政治商业周期的显著与否对宪政民主制度有何影响?对于发展中国家及新兴国家而言,政治商业周期会巩固其民主转型吗?或者,这些国家需要付出哪些民主转型的制度巩固成本呢?拉美地区一向是现代政治经济学研究的重要试验田。1974—1990年,阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、危地马拉、秘鲁和乌拉圭相继启动了民主化进程。20世纪90年代中叶到2000年,巴拿马和巴拉圭实现了民主回归。伴随着民主化转型,选举竞争是否加快了财政赤字的扩大?Barberia等[17]证实了这一结论,但指出这种模式对于处于民主化转型早期阶段的国家而言并不是普遍适用的。即便在发达国家,由于财政透明度和政党分化的差异,政治商业周期的表现也存在显著差异。财政透明旨在清晰界定政府責任,对于选民、利益集团和在野党而言也是预测政府财政政策的前提;政党分化指的是政党差异,政党分化程度越高,中间选民规模越少,政治家谋求连任的风险也就越高,越愿意进行经济操纵。Alt和Lassen[18]对20世纪90年代19个OECD国家的实证检验指出,财政透明度低和政党分化程度高的国家政治商业周期表现最为显著。其中,选举前财政透明度低的国家选举后财政收入普遍下降,但选举前财政透明度高的国家选举后财政收入普遍上升;政党分化程度高的国家在选举年财政支出水平更高,选举后财政支出水平下降。除了对民主化转型国家的实证研究,对发达国家地方政府选举的检验越来越流行[19]。随着研究的深入,政治商业周期的外延拓展至几乎所有事关价值和利益分配的政治经济问题。

四、中国政治商业周期理论研究的兴起与进展

中国政治商业周期逐渐引起学术热议。新中国成立初期,国家经济建设深受革命激情和政治动员的影响,经济起伏波动性大。Eckstein[20]指出,中国存在政策周期所引起的经济波动周期,这是因为毛泽东个人发展愿景与中国经济落后的现实之间落差所致。Cheng[21]提出,中国经济发展策略在不同时期呈现不同变化,造成中国经济波动的一个根本性因素是因为发展政策的不断调整以及经济计划管理态度的不断变动。这就将中国经济周期波动的研究从政治领袖个人引申到了体制性原因。在“文化大革命”前夕,经济繁荣周期与政府摇摆形势紧密关联。到20世纪70年代后期,国家政治生活逐渐正常化,中国共产党全国代表大会和中华人民共和国全国人民代表大会定期召开,政治更替制度逐渐成熟和稳固,国家财政周期和货币周期与政府换届紧密关联。胡鞍钢[22]观察到,从1977—1992年,每次中国共产党全国代表大会或中华人民共和国全国人民代表大会召开当年或下一年,经济增长率都呈上升趋势或至少要高于上一年。据此,胡鞍钢[22]认为,中国存在显著的“政策周期”,并用“政治动员冲击”“政治命令冲击”加以解释。这揭示出国家经济波动与政治家更替的紧密关系。

更进一步地,学界集中关注地方政府主官更替特别是任期与社会经济变量的显著性关系。张军和高远[23]指出,官员的任期时限也会显著影响其经济发展策略。Guo[24]基于1997—2002年中国县级数据的经验检验发现,县级政府财政开支在主官任期第三年和第四年增长最快。这意味着,县域竞争下,一届政府五年任期届满前,县级政府主官有充足激励通过扩大财政支出强化辖区经济发展绩效以提高其谋得晋升的可能性;特别值得一提的是,经济和财政的分权化改革提高了地方主官影响政府财政支出的能力。Nie等[25]从安全生产的角度,特别是对矿难事件的实证分析揭示出全国“两会”期间,安全生产监管部门和地方政府严格煤矿安全生产监督、甚至实行“限产和停产政策”,以预防矿难事故发生,更进一步地,矿难事故与重大政治活动(尤其是全国“两会”)存在显著的周期性关联。姜雅婷和柴国荣[26]进一步证实,官员任期与安全生产治理效果呈倒U型关系。

中国政治商业周期问题作为新兴的研究领域,拥有极大的理论研究和政策探讨空间:特别是中国政治商业周期中倒U型关系的兴起,即政治任期与经济类变量的非线性关系。这加深了对中国模式内涵的探讨,推动了对党的十八届三中全会所强调“要使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”的深刻理解。干部管理体制在国家治理体系和治理能力现代化中处于中心位置,对新时代国民经济高质量发展着实影响深刻。Xi等[27]对中国地市级主官任期内辖区经济增长的实证检验证实了机会主义模型同样在中国存在,其中,一届任期之内,每接近下一届中国共产党全国代表大会一年,地方官员辖区内的经济增速平均提高0.5个百分点;但政治商业周期的长短随着地方政府主官执政能力的上升而减弱。

五、倒U型关系:政治商业周期理论的中国化

目前,对中国政治商业周期的实证研究集中探讨地方政府主官政治任期与经济金融变量的倒U型关系。张军和高远[23]最先通过翔实的实证检验揭示出,省级政府主官任期与经济增长呈显著的倒U型关系。王贤彬和徐现祥[28]则通过对地方政府主官实际任期的研究进一步发现,经济增长绩效最好的地方主官实际任期介于5—6年;但超过一半的主官任期在4年或者以下,近70%的官员任期是5年或者以下。这就凸显了对地方政府主官实际任期分布研究的意义。钱先航等[29]证实,市委书记任期与城市商业银行信贷呈倒U型关系,任期越长、年龄越大的地方主官,城市商业银行的贷款集中度越高和关联贷款越多。刘佳等[30]发现,官员任期与土地财政之间存在显著的倒U型关系,官员实际任期存在明显的“拐点”,在这一“拐点”之前地方主官存在强烈的土地出让激励,而这一“拐点”之后地方主官土地出让激励弱化,相应的土地财政恶化问题得以缓解。马亮[31]具体区分了政府官员的任期和来源对其设置的预期经济增长目标的影响,外地平调官员任期与政府绩效目标设置水平呈倒U型关系,非外地平调官员任期与政治目标设置水平呈U型关系。交通基础设施的大规模改善是中国经济发展的显著成就,丁从明等[32]发现,地方政府主官实际任期与交通基础设施投资呈倒U型关系,在地方政府主官实际任期的前期交通基础设施投资快速增长,之后增速放缓以至于与周期相比快速下降。

上述研究普遍提出了中国政治商业周期倒U型关系,都注意到了地方政府主官实际任期“拐点”,但这个“拐点”究竟处于主官实际任期的哪一年呢?更进一步的,倒U型关系究竟存在怎样的结构性分布特征呢?这就涉及对中国地方政府主官实际任期的详细统计报告。姚金伟等[33]基于地方官员任期与全社会固定资产投资的经验分析,率先提出了“三上二下式倒U型分布”,并指出这主要是由地方政府主官实际任期决定的,即多数地方政府主官在一届任期的第三年面临任期调整。更进一步地,姚金伟和韩海燕[34]详细报告了1978—2018年当代中国地方党政干部实际任期分布情况,通过对278名省委书记、320名省长、3 156名市委书记、3 321名市长、2 519名县委书记和3 321名县长实际任期分析的考察发现,多数地方政府主官实际任期调整集中在第三年,形成了中國特色的地方政府主官“三年之政”。而这三年的实际任期也成为地方政府主官的稳定任期预期,据此深刻影响了其在任期间的经济发展和项目投资布局,更是形成了显著的任期周期。

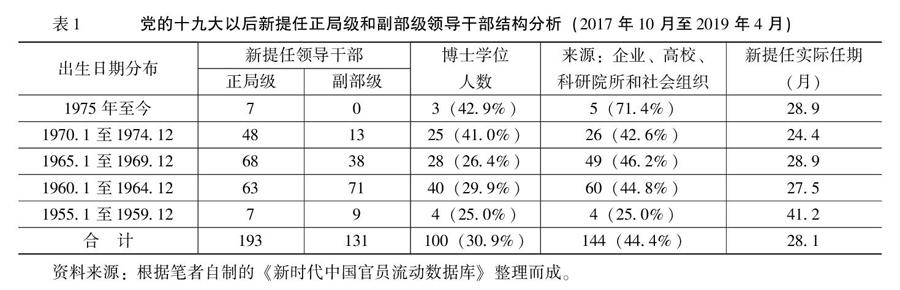

党的十九大以来中央提出新时代组织工作路线、更新修订《党政领导干部选拔任用工作条例》,突出强调从企业、高等学校、科研院所等单位以及社会组织中发现选拔(党政领导干部)。笔者整理了党的十九大以后一年半时间内(2017年10月至2019年4月)新提任的正局级和副部级领导干部数据库,并进行了结构化分析。其中,领导干部任免信息来源主要是北京日报主办的长安街知事APP、今日头条人民网·人事观察栏目和人民网·地方领导·各地最新人事任免栏目。之所以重点关注新提任的正局级和副部级领导干部,是因为这一层次的干部构成了当前新时代干部梯队建设的重点。具体如表1所示。

由表1可知,从干部调整的实际任期角度看,这324名新提任的正局级和副部级领导干部从上一领导岗位到新获提任岗位的平均时长是28.1个月,低于2.5年。从代际分布看,新获提任的“70后”干部上一岗位平均在任时长最短,为24.4个月,接近2年;而新获提任正局级和副部级领导干部上一岗位平均在任时长最长的是“55后”,为41.2个月,低于3.5年;其他代际新获提任的正局级和副部级领导干部上一岗位平均在任时长均接近28个月。改革开放以来,干部五年任期制逐渐缩水为“三年之政”,1978—2018年中国多数地方政府主官,包括省级、地市级、县区级的党委书记和行政长官,大多数职位调整均集中在任期的第三年。而党的十九大以来,新提任的正局级和副部级领导在上一岗位的在任时长进一步缩短,“三年之政”有进一步缩水的趋势。这很值得深思,为干部分类管理提出了进一步的实质性要求。

六、总结与讨论

政治商业周期理论成为新政治经济学的重要研究领域。自古典政治经济学以来,经济周期性问题就构成了经济领域研究的核心话题,马克思主义政治经济学更是直面资本主义经济危机,解释阶级冲突与经济危机。伴随着凯恩斯主义和行为主义范式的深刻影响,新政治经济学应运而生,加深了对复杂世界的理解。得益于诺德豪斯的开创性贡献——机会主义模型,以及对美国和OECD等发达国家政治选举的实证分析,政治商业周期理论获得了发展的生命力,并形成了五大理论模型,即机会主义模型、政党模型、修正的正党模型、一般均衡模型和AFPM模型。伴随着第三波民主化运动的兴起,政治商业周期理论研究更多地转向了新兴国家,尤其关注财政纪律和政治透明度等;对欧美发达国家的实证研究也逐渐下移到对地方政府换届选举或其他权威性价值分配领域的研究,这极大地拓展了政治商业周期理论的研究领域。2020年美国大选又引起了学界对政治商业周期的热议。

中国政治商业周期理论研究蓬勃兴起,特别是倒U型关系的结构化模型成为学界研究的共识。改革开放四十多年,中国经济快速发展被誉为“经济奇迹”,中国模式备受瞩目,“北京共识”一度热比“华盛顿共识”。但中国模式的内涵究竟是什么?学界对中国政府深嵌经济发展过程抱有深刻共识,但其作用机制是什么?中国政治商业周期从地方主官实际任期着手,关注地方主官任期对经济发展的周期性影响,加深了对中国发展真实过程的理解,特别是地方政府主官实际任期对固定资产投资、基础设施建设、土地开发、信贷规模、城市化和工业化等作用的解释机制。这是理解中国经济发展之道的重要研究视角,也是中国发展经验的深刻总结。

中国经济发展呈现显著的投资驱动型特点。而全社会固定资产投资深受中央政策和地方政府的影响,对于地方经济发展而言,地方主官的实际任期决定了投资布局和项目建设进展,这一关涉众多民众切身利益的资本形成过程与地方主官的任期紧密捆绑在一起。既有研究指出,政治家实际任期过短会带来机会主义和弄虚作假等投机行为;而任期过长又会加重地方主义和封闭性。中国政治商业周期着实呈现出浓厚的任期周期色彩。特别需要引起重点关注的是,地方政府主官实际任期有加速“缩水”的倾向,“三年之政”被进一步压缩,这对于中国经济增长安全波动产生了一系列影响。中央党政干部管理体制作为国家治理体系和治理能力现代化的重要支柱,是时候考虑干部分类管理问题了。同样的,从中国政治商业周期出发,剖析中国经济安全波动,对于中国经济安全与新时代经济高质量发展具有重要政策蕴义。

中国政治商业周期研究为促进西方理解中国提供了平等的理论对话平台。这种沟通和交流有助于破除西方自由主义对中国发展的“成见”,并丰富新政治经济学的理论内涵。新崛起的经济体不仅要向世界展示经济实力,更应善于总结崛起经验,修正和丰富既有的理论假说,恰如青木昌彦所倡导的“市场增进型政府”与日本所引领的“东亚奇迹”。这是自觉探索和发展中国特色社会主义市场经济理论的生动体现。

参考文献:

[1] Faust, J., Irons,J. Money, Politics, and the Post-War Business Cycle[J]. Journal of Monetary Economics, 1999,43(1):61-89.

[2] Lassen,D.D.,Alt,J.E.The Political Budget Cycle Is Where You Cann't See It: Transparency and Fiscal Manipulation[R]. EPRU Working Paper, 2005.

[3] Schultz,K.A.The Politics of the Political Business Cycle[J]. British Journal of Political Science, 1995, 25(1):79-99.

[4] 約翰·梅纳德·凯恩斯.就业、利息和货币通论[M].高鸿业译,北京:商务印书馆, 2014.329-345.

[5] Kramer, G. Short-Term Fluctuations in U.S. Voting Behavior, 1896-1964[J]. American Political Science Review, 1971,65(1):131-143.

[6] Lewis-Beck, M. Economics and Elections[M]. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1988.3-15.

[7] Madsen, H. Electoral Outcomes and Macroeconomic Policies: The Scandinavian Cases[J]. Models of Political Economy[M].London: Sage, 1980.15-46.

[8] Nordhaus, W. The Political Business Cycle[J]. Review of Economic Studies, 1975, 42(2) :169-190.

[9] Mankiw,N.G.The Inexorable and Mysterious Tradeoff Between Inflation and Unemployment[J]. Economic Journal, 2001, 111(471):45-61.

[10] Hibbs, D. Political Parties and Macroeconomic Policy[J]. American Political Science Review, 1977,71(4):1467-1487.

[11] Alesina,A. Macroeconomic Policy in a Two-Party System as a Repeated Game[J]. Quarterly Journal of Economics, 1987, 102(3): 651-678.

[12] Rogoff, K. Macroeconomics and Politics: Comment[J]. NBER Macroeconomics Annual, 1988,52(3):57-60.

[13] Garfinkel, M., Glazer,A. Does Electoral Uncertainty Cause Economic Fluctuations? [J]. The American Economic Review, 1994, 84(2):169-173.

[14] Rogoff,K. Equilibrium Political Budget Cycles[J]. The American Economic Review, 1990,80(1): 21-36.

[15] Drazen, A. The AFPM Model of the Political Business Cycle: Theory and Evidence[R]. University of Maryland Working Paper, 2000.

[16] Rose,S. Do Fiscal Rules Dampen the Political Business Cycle? [J]. Public Choice, 2006,128(3):407-431.

[17] Barberia,L.G., Avelino,G., Eslava,M.,et al. Do Political Budget Cycles Differ in Latin American Democracies?[J]. Economía, 2011, 11(2):101-146.

[18] Alt,J.E.,Lassen,D.D.Transparency, Political Polarization, and Political Budget Cycles in OECD Countries[J]. American Journal of Political Science, 2006,50(3):530-550.

[19] Veiga,L.G.,Veiga,F.J. Political Business Cycles at the Municipal Level[J]. Public Choice, 2007,131(1):45-64.

[20] Eckstein,H. Economic Fluctuations in Communist China's Domestic Development[A]. Ho,P.T., Tsou,T. China in Crisis: China's Heritage and the Communist Political System[C] . Chicago: University of Chicago Press,1968.693.

[21] Cheng,C.Y. China's Economic Development: Growth and Structural Change[M]. Boulder: Westview Press, 1982.335-380.

[22] 胡鞍钢.中国经济波动报告[M].沈阳:辽宁人民出版社,1994.182-203.

[23] 张军,高远.官员任期、异地交流与经济增长——来自省级经验的证据[J].经济研究,2007,(11):91-103.

[24] Guo,G. China's Local Political Budget Cycles[J]. American Journal of Political Science, 2009,53(3):621-632

[25] Nie,H.H.,Jiang,M.J.,Wang,X.H.The Impact of Political Cycle: Evidence From Coalmine Accidents in China[J]. Journal of Comparative Economics,2013,41(4):995-1011.

[26] 姜雅婷,柴国荣.目标考核、官员晋升激励与安全生产治理效果[J].公共管理学报,2017,(3):44-59.

[27] Xi, T.Y., Yao, Y.,Zhang,M.Y. Capability and Opportunism: Evidence From City Officials in China[J]. Journal of Comparative Economics, 2018,46(4):1046-1061.

[28] 王賢彬,徐现祥.地方官员来源、去向、任期与经济增长——来自中国省长省委书记的证据[J].管理世界,2008,(3):16-26.

[29] 钱先航,曹廷求,李维安.晋升压力、官员任期与城市商业银行的贷款行为[J].经济研究,2011,(12):72-85.

[30] 刘佳,吴建南,马亮.地方政府官员晋升与土地财政:基于中国地市级面板数据的实证分析[J].公共管理学报,2012,(2):11-23.

[31] 马亮.官员晋升激励与政府绩效目标设置——中国省级面板数据的实证研究[J].公共管理学报,2013,(2):28-39.

[32] 丁从明,刘明,廖艺洁.官员更替与交通基础设施投资——来自中国省级官员数据的证据[J].财经研究,2015,(4):90-99.

[33] 姚金伟,孟庆国,黄天航.政治商业周期中的制度激励、外部冲击与官员晋升逻辑:基于1978—2012年中国分省面板数据的经验分析[J].公共管理评论,2014, (1):15-31.

[34] 姚金伟,韩海燕.当代中国地方官员有序政治流动及其经济性影响——实际任期考察的视角[J].财经问题研究,2019,(5):3-11.

收稿日期:2021-05-20

基金项目:国际关系学院“国家安全高精尖学科建设科研专项”资助项目“中国经济安全波动研究:任期周期的视角”(2020GA02)

作者简介:姚金伟(1990-),男,山东临沂人,讲师,博士,主要从事中国经济与政治研究。E-mail: yaojinwei01@ 163.com

张钦晨(2000-),女,北京人,学士,主要从事经济与管理研究。E-mail:zhangqch.18 @ sem.tsinghua.edu.cn