中国情境下领导纳谏行为的影响机理研究

姜秋爽 贾慧婷 高静美

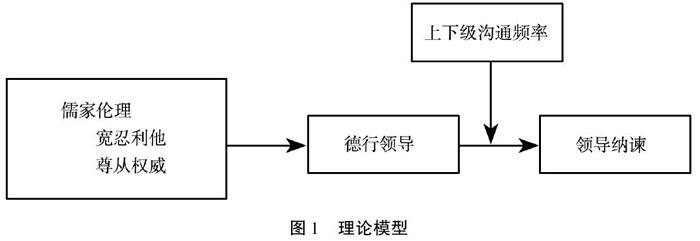

摘 要:随着员工个人价值实现的需求日益增强,组织中谏言行为的发生频率随之增加,领导者是谏言的接收方,其是否纳谏将直接影响员工谏言结果,因此,领导纳谏行为逐渐被学界所关注。既往研究探讨了领导者情绪和权力等对纳谏的影响,但忽略了中国情境中儒家伦理影响下的领导者自身素质如何影响纳谏行为的发生。本文基于148个团队的148名领导和637名员工的样本数据,通过层次回归分析来考察儒家伦理对领导纳谏的影响及其机理。研究结果表明,儒家伦理促进了领导纳谏行为的发生;德行领导在儒家伦理与领导纳谏的关系中发挥中介效应;上下级沟通频率在德行领导与领导纳谏的关系中发挥调节效应,上下级沟通频率越高,德行领导与领导纳谏之间的关系越强。本文既丰富了中国本土领导理论的研究,也为促进组织内部员工提出谏言和领导纳谏提供了理论依据。

关键词:领导纳谏;儒家伦理;德行领导;上下级沟通频率

中图分类号:F272.91;C933.3 文献标识码:A

文章编号:1000-176X(2021)11-0027-10

一、问题的提出

新冠肺炎疫情发生以来,国家及时出台多项政策帮助企业纾困解难。2020年3月,科技部发布《关于科技创新支撑复工复产和经济平稳运行的若干措施》,以促进企业创新发展。企业创新不仅需要技术创新的支撑,还需要领导者和员工在互动关系中形成支撑组织创新的高质量决策。领导者和员工是企业组织创新活动的主体,其谏言—纳谏“谏”是指对领导、尊长的言行、决策提出批评或劝告,“谏言”“纳谏”概念均取自历史典籍《贞观政要》。学界常将西方相关研究翻译为“员工建言”,考虑中国本土社会文化情境和本文的历史语境,本文将“员工建言”统称为“员工谏言”。

收稿日期:2021-07-14

基金项目:国家自然科学基金青年项目“《贞观政要》与领导纳谏行为:基于经典诠释的本土化理论建构”(71702024);中国博士后科学基金面上资助项目“儒家文化情境下领导纳谏行为的理论建构与实证研究”(2019M650266);辽宁省教育厅项目“辽宁高新技术企业员工越轨创新行为:‘个体—工作—组织的多层次影响机理分析”(LN2019J07)

作者简介:姜秋爽(1984-),女,山东菏泽人,硕士,主要从事组织理论研究。E-mail:jiangqiushuang@dufe.ac.cn

贾慧婷(通讯作者)(1990-) ,辽宁本溪人,博士研究生,主要从事战略管理研究。E-mail: vicky2732@163.com

高静美(1976-),女,吉林人,教授,博士生導师,主要从事组织与战略变革研究。E-mail:dlgaojingmei@163.com关系的有效开展对激发组织的战略性思考,提高组织效能,预防和化解组织危机具有不可替代的作用[1]。随着组织中员工个体意识觉醒、个体价值崛起,员工自主创新行为趋于频繁,作为创新设想实现途径的谏言行为也随之增加。而员工谏言的接收方,领导者是否采纳员工的谏言开始逐渐被学界所重视[2-3]。已有研究主要围绕“心理动机—行为模式—组织绩效”这一逻辑关注了领导采纳谏言的影响因素,将领导者与员工视为以个人利益至上的主体,从个体特征、领导情绪、权力和环境因素等角度进行了探讨[4-5]。然而,这种基于理性计算逻辑的研究路径并不能够解释为何在本土组织中会有领导者积极求谏以及员工直言犯谏的现象。与西方个人主义和利己主义的思想不同,中国人的组织行为普遍表现出对情感和关系等更为关注的现象。文化价值观是塑造人们行为的本源性因素,儒家伦理至今仍然是对华人组织行为具有重要影响的一种价值观念,但已有研究还较少关注到儒家伦理如何影响领导纳谏行为这一研究主题。

伦理指人与人、人与自然的关系以及处理这些关系的规则。儒家伦理即儒家所提倡的道德标准,主要表现在道德本位、忠君尊上和家族中心三个方面。孔子提出了仁、义、礼的伦理体系,后又由孟子、董仲舒加入智、信,形成了五常之道,是用以调整、规范君臣、父子、兄弟、夫妇和朋友等人伦关系的行为准则。儒家伦理为人们的行为方式提供了基本的价值导向,因而如何立足于本土文化价值观,构建中国特色的本土领导理论是学界共同关注的问题。学者已关注儒家文化在领导风格[6]和公司治理[7]等方面的作用,并尝试从典籍中深入挖掘儒家伦理对领导行为的影响[8]。本文将从儒家伦理这一文化价值观视角出发,揭示其与领导纳谏的关系,探索中国本土领导纳谏行为的作用机理。

西方领导理论中的伦理型领导、变革型领导、精神性领导与德行领导虽然都在概念中体现了道德因素,但究其内在本质存在着很大不同。在拥有诚实、正直和公平等个人素质的基础上,伦理型领导注重提升员工的道德水平[9],变革型领导关注员工获得成就和自我实现[10],精神型领导是对员工的精神性需求加以重视达到激励的目的[11]。虽然领导的职能要求其具有目标激励导向,但德行领导更加注重通过自身素质的提高来影响员工。在领导理论的研究中,伦理因素逐渐得到重视[12]。儒家伦理强调的“为政以德”说明了德行领导的文化根源。因此,本文将基于儒家伦理对领导纳谏产生的影响研究,试图说明德行领导在这个过程中起到了怎样的作用?对此问题的解决有助于打开儒家伦理与领导纳谏的黑箱,丰富中国本土领导理论的研究。此外,已有研究证实了工作环境中的沟通对于员工的工作态度和工作绩效都有积极的促进作用[13]。同样,对于领导者来说,与员工之间的沟通频率将会影响领导纳谏行为的发生。因此,本文在探讨内部因素儒家伦理对领导行为产生影响的基础上,还将上下级沟通频率这一领导者与员工交互的外部因素纳入领导纳谏的研究框架。

基于此,本文将对根源于中国本土化特征的领导纳谏这一概念进行深入挖掘,立足于儒家伦理这一传统价值观去探讨德行领导在领导纳谏行为中的作用,拓展了基于“文化—心理—行为”的逻辑框架研究。同时,引入了上下级沟通频率这一影响领导纳谏行为的领导者与员工互动因素,对领导纳谏的边界条件研究做了有益补充。此外,本文将中国特有的文化价值观儒家伦理引入本土领导行为的研究框架,拓展了国家文化视角下组织行为影响因素的研究视角,有助于从文化自信的立场来建构更具有文化契合性和实践效用的中国领导理论。

二、理论基础与研究假设

“领导纳谏”这一概念具有很强的本土情境特性,《贞观政要》中就细致展现了领导者如何进行“从谏如流”的纳谏行为,《臣事实辨》中也曾提到“臣以进言为忠,君以纳谏为圣”。自古以来,在中国下级主动谏言是受到提倡的,并且上级要能够做到虚心接纳员工的建议。在国外相关研究中,领导纳谏也译为采纳谏言,Buris等[3]将其定义为领导者在多大程度上对员工的意见给予关注和认同。谏言行为较多发生在下级对上级,领导者是谏言行为接受的主体,并且谏言意在对于现有的组织状态进行变革,其出发点是为了更好地改善个人或组织现状。领导者是组织中的决策者,其角色本身具有组织所赋予的一定权力,领导者对于员工谏言所表现的行为将直接影响员工的谏言行为是否会重复发生,由此可以看出,领导纳谏是一个高度反馈的行为过程。学者依据说服理论,认为情绪和认知是两个影响信息加工过程的基本个体要素[14],领导者对于信息处理过程会影响员工谏言结果。领导纳谏受到谏言者、谏言信息、谏言情境、管理者特征和信息收集因素的交互作用影响[15]。

(一)儒家伦理与领导纳谏

领导行为的研究因为文化和制度等因素的不同而不尽相同[16]。传统文化和区域亚文化等信息影响着领导者思维意识层面的特质,进而体现于领导行为[17]。儒家伦理对社会的影响极其深远,中国组织中的层级关系以及人们处事原则均渗透着传统的儒家伦理观。王庆娟和张金成[18]将宽忍利他、接受权威、尊从权威和面子原则等归纳为儒家思想下以关系为导向的价值观体系,其中尊从权威和接受权威同为权威导向,宽忍利他和权威导向的最终目标是达到和谐,维护面子。基于研究主题,本文将围绕儒家仁、义、礼的伦理体系,从尊从权威和宽忍利他两个维度探讨二者对领导纳谏的影响。

《中庸》提到:“仁者,人也;亲亲为大。义者,宜也;尊贤为大。亲亲之杀,尊贤之等,礼之所由生也。”儒家的伦理体系中为人要有仁爱之心且以尊贤为第一位,这就是礼。具体来讲,“仁者,人也;亲亲为大”,强调了人与人应该以“忠恕”态度友好对待,互相帮助,从而实现关系的和谐。领导者对于关系和谐发展的需要,将呈现出基于友好、互助态度的宽忍利他性,这代表了与人为善,能容忍他人过失的行为表现[18],领导者重视与员工的关系和谐,则在接收到员工谏言时会出于帮助员工成长的想法,以平和的心态和易于员工接受的方式处理其谏言。另外,强调宽忍利他价值观的领导者将会减少与组织成员之间的对抗行为,在接收到员工谏言时会选择将这种谏言看做员工对组织发展的贡献行为。领导纳谏行为也将提高员工谏言的频次,在领导者与员工之间形成良好的“谏言—纳谏”反馈循环。

“义者,宜也;尊贤为大”强调了事事做得适宜,尊重贤人是最大的义,“亲亲之杀,尊贤之等,礼之所由生”,礼作为一种等级制度,使人们具有了尊从权威的意识。与被动产生且具有强制性的权力不同,权威是一种基于主动的自愿服从性,尊从权威体现了人们对于义、礼思想的重视。儒家价值观对组织公民行为有积极影响[12],会增加员工的谏言行为。《荀子·臣道篇》中“从道不从君”思想主张从“礼”,以“道”为取舍的标准,尊从正道而不是顺从君主。尽管员工谏言常常被看做是具有挑战性的质疑行为,但员工的目的是为组织变革与创新献计献策,更多的体现了谏言者的主人翁精神,是“从道”行为。因此,具有尊从权威价值观的领导者认为员工谏言行为是积极的,是对领导权威的认同,而不是对权威的挑战[19]。领导者认为,礼、义、信才是实现权威的途径,追求促使领导者更为重视自身在组织中所承担的责任和义务,这也解释了为什么领导者会支持员工的谏言甚至会主动求谏[12]。领导者秉持着事事做得适宜的观念,注重在组织中的付出和给予,希望员工做好本职工作的同時能够关心组织发展,提出自己的创新想法,因而会更倾向于聆听员工的谏言及采纳谏言。因此,笔者提出如下假设:

H1:儒家伦理对领导纳谏有显著正向影响。

H1a:宽忍利他对领导纳谏有显著正向影响。

H1b:尊从权威对领导纳谏有显著正向影响。

(二)德行领导的中介效应

领导者具有影响力,国内学者认为领导者不仅具有职位本身赋予的权力,也具有非权力影响力,它是由领导者的品德、才能和学识构成。儒家倡导上位者以自身德行服众,认为领导者只有使人心悦诚服才能有效治下,即领导者以自身非权力影响力感染员工,形成德行领导特质。郑伯埙等[19]将德行领导定义为领导者需要表现出较高的个人操守或修养,以赢得员工的景仰和效法。儒家伦理是在中国文化情境下塑造文化—心理结构关键的力量[20] ,其中“仁”是角色关系互动的基础[21]。在此情境下,具有“内圣外王”的德行领导本身就是儒家伦理影响下的而产生的概念。儒家的德性伦理其内在即为修养自身,外在即为自身道德修养在人际交往中的体现,达到一种由内而外的修养功夫,君子要求具有一定的个人修养,如卑以自牧、独善自养、日省月修和修己安人等,在这种价值观影响下的领导者行为表现为注重内在修养,并以自身德行来影响员工。同时,在道德优先的儒家伦理主义思维下“德行为本”,人们在此影响下会产生一系列树德行为,如为人正直、不徇私情和以身作则等。德行即为领导者体现树德行为,如公私分明和以身作则等。因此,儒家伦理价值观影响下的领导者将表现出德行领导特质,即受儒家伦理价值观影响越深的领导者越趋向于表现德行领导行为。

《礼记·中庸》提到:“好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇。知斯三者,则知所以修身,知所以修身,则知所以治人。”儒家将修身与组织管理联系到一起,认为只有个人修身,才能知道如何治理他人。领导纳谏也是个人内在包容与接纳情感的外在表现,是领导者基于组织发展和团队建设的责任感而自发产生的,这种主动行为即是根源于领导者的自我修养和道德水平。一方面,德行领导要求领导者具有较高的道德修养水平,德行领导对员工差异性情感的认同和包容,领导者将员工谏言行为看做是对组织发展有益的行为,从而客观、理智地基于组织发展角度考虑纳谏。另一方面,德行领导使领导者自身对组织拥有高度的责任感和主人翁意识,为组织的高决策质量会更容易包容或采纳员工的谏言。总之,在儒家伦理价值观影响下的领导者更加注重自身修为,通过个人德行影响员工,从而形成德行领导特质。德行领导自身的主人翁意识以及对于员工的认同和包容会促进领导纳谏。因此,笔者提出如下假设:

H2:德行领导在儒家伦理与领导纳谏的关系中发挥中介效应。

H2a:德行领导在宽忍利他与领导纳谏的关系中发挥中介效应。

H2b:德行领导在尊从权威与领导纳谏的关系中发挥中介效应。

(三)上下级沟通频率的调节效应

Johlke等[22]将上下级沟通分为沟通频率、沟通风格、沟通内容和沟通方向四个维度,其中上下级沟通频率反应了上下级之间的沟通次数。组织中领导者与员工的关系越密切,他们之间的相互承诺水平越高[23],这一点在以重视儒家伦理为背景的中国组织情境中尤为明显。组织中存在的泛家族主义信任是一种特殊的信任机制,以儒家伦理为基础的泛家族主义信任有别于西方以制度为基础的信任[24],其更注重非正式的关系网络。因此,在儒家伦理对领导行为的影响下,正式组织中领导者与员工除了正式的上下级关系,还可能存在有别于层级关系的非正式的关系。在这种非正式关系的前提下,更加强调领导者与员工之间的沟通交流频率。保持较高沟通频率的领导者在接收到员工提出谏言时,基于高沟通频率增加了领导者与员工之间的认识,使领导者对于员工有更深的了解,增加了对其行为判断的根据,从而增加其纳谏行为的发生。相反,较低频率的上下级沟通导致领导者与员工之间沟通不畅,互相了解较少,信任关系程度较低,从而减少了德行领导对领导纳谏的影响。

领导者是否产生纳谏行为,与领导的自身德行以及上下级沟通频率有关。具有一定自身修养的德行领导能与员工保持经常性沟通,通过沟通建立的信任基础将影响领导纳谏行为的发生。同样,上下级沟通频率对德行领导所起的中介效应有相同影响。因此,笔者提出如下假设:

H3:上下级沟通频率正向调节德行领导与领导纳谏之间的关系。

H4:上下级沟通频率调节了德行领导在儒家伦理与领导纳谏关系中所起的中介效应。

H4a:上下级沟通频率调节了德行领导在宽忍利他与领导纳谏关系中所起的中介效应。

H4b:上下级沟通频率调节了德行领导在尊从权威与领导纳谏关系中所起的中介效应。

根据以上分析,本文的理论模型如图1所示。

三、研究设计

(一)研究数据

本文的研究样本取自辽宁省19家企业,涉及制造、金融和建筑等行业,数据收集对象为企业员工及其直属领导,并通过联系企业人力资源部门的领导进行数据收集工作,以保证问卷质量。为了避免同源误差的影响,本文选择在两个时间段发放问卷并对问卷进行了编码,将员工和直属领导的问卷数据进行配对分析,第一次问卷发放给员工及其直属领导,由领导者填写基本信息和儒家伦理问卷,员工填写基本信息和德行领导问卷,第二次问卷发放给员工,由其填写领导纳谏行为和上下级沟通频率问卷。第一次问卷和第二次问卷发放的间隔时间为三个星期。

本次问卷调查共涉及170名领导者和780名员工,剔除无效或不完整问卷后将领导者与员工问卷配对,每名领导者至少有3名对应员工。最终回收的有效样本量为148名领导,637名员工,领导者问卷有效回收率为87.05%,员工问卷有效回收率为81.67%。样本结构特征显示,领导者中男性占55.4%,年龄在30岁以上的占86.48%,本科以上学历占76.35%,任职年限在6年以上的占49.32%;员工中男性占53.53%,本科及以上学历占47.88%,与领导者共事3—5年的占36.73%。

(二)测量量表

儒家伦理的测量采用王庆娟和张金成[18]编制的工作场所儒家传统价值观量表,其中尊从权威4个题项,宽忍利他7个题项。领导纳谏采用Burris等[3]编制的量表,该量表共包括5个题项。对于德行领导的测量采用郑伯埙等[19]编制的家长式领导量表,原量表包含三元要素,仁慈领导、威权领导和德行领导,本文仅选取德行领导的9个题项。上下级沟通频率采用Kacmar等[25]编制的量表,该量表共包括8个题项。本文中变量的题项均采用李克特五點量表进行评价,其中儒家伦理、领导纳谏和德行领导变量的题项从l(代表非常不同意)到5(代表非常同意),上下级沟通频率变量的题项中1—5分别代表每月不到一次、每月一次到两次、每周一次到两次、每天一次和每天不止一次。

(三)控制变量

人口统计学特征可能会给研究结果带来误差,为了更准确地验证儒家伦理对领导纳谏的影响,本文将被测者中领导者的性别、年龄、受教育程度、任现职时间以及员工的性别、年龄、受教育程度、与领导者共事时间作为控制变量进行处理,以保证假设检验的准确性。

四、实证研究

(一)信度与效度检验

首先,分析各个量表的内部一致性系数(Cronbach's α系数),均大于0.800,说明各量表具有较好的内部一致性,量表具有较高信度。宽忍利他的Cronbach's α系数为0.893;尊从权威的Cronbach's α系数为0.849;德行领导的Cronbach's α系数为0.919;领导纳谏的Cronbach's α系数为0.850;上下级沟通频率的Cronbach's α系数为0.904。其次,为了考察本文中多个变量的区分效度和聚合效度,对宽忍利他、尊从权威、德行领导、领导纳谏和上下级沟通频率五个变量进行了验证性因子分析。宽忍利他7个题项负载系数在0.681—0.858之间;尊从权威4个题项负载系数在0.733—0.797之间;德行领导9个题项负载系数在0.651—0.851之间;领导纳谏5个题项负载系数在0.646—0.841之间;上下级沟通频率8个题项负载系数在0.663—0.869之间。绝大部分题项大于0.700,并且均具有较强的显著性,说明模型具有良好的聚合效度。同时,利用个体层面收集的数据通过验证性因子分析对德行领导、领导纳谏、上下级沟通频率进行模型对比,如表1所示。

从表1可以看出,三因子模型与其他几个模型相比拟合程度最为理想,RMSEA=0.026,低于0.080,NFI=0.960、IFI=0.988、CFI=0.988,都高于0.900,SRMR=0.028,低于0.050,说明本文涉及的核心变量具有良好的区分效度。前文提到的隐匿研究目的和变量名称以及问卷匿名收集等方式在一定程度上控制了共同方法偏差的问题以及由上文所述的量表具有良好的区分效度说明共同方法偏差的影响较小。为了进一步检验共同方法偏差问题,本文采用Harman单因素检验法进行共同方法偏差检验,单因子结构模型的拟合结果为:RMSEA=0.167,高于0.080,NFI=0.470、IFI=0.484、CFI=0.482,都低于0.900,SRMR=0.199,高于0.050,模型拟合度明显变差。三因子模型拟合度最理想,说明共同方法偏差问题对本文的影响可以忽略不计。

(二)聚合检验

德行领导、领导纳谏和上下级沟通频率的调查问卷由员工填写,因而要将员工测量得出的数据进行内部一致性检验才能聚合到团队层面进行分析。本文使用James等[26]的标准,利用组内一致性系数Rwg值来检验。通过计算得出德行领导、领导纳谏和上下级沟通频率三个变量的Rwg均值分别为0.854、0.807和0.812,高于0.700的标准值,ICC(1)均高于0.120,ICC(2)均高于0.470,将个体层面数据聚合到团队层面是可行的,检验结果如表2所示。

(三)各变量描述性统计及相关分析

表3给出了本文中自变量(宽忍利他和尊从权威)、因变量(领导纳谏)、中介变量(德行领导)、调节变量(上下级沟通频率)的均值、标准差以及各变量之间的相关系数。从表3可以看出,其中宽忍利他对领导纳谏有显著正向影响(r=0.296,P<0.010),尊从权威对领导纳谏有显著正向影响(r=0.207,P<0.050),宽忍利他对德行领导有显著正向影响(r=0.425,P<0.010),尊从权威对德行领导有显著正向影响(r=0.375,P<0.010),德行领导对领导纳谏有显著正向影响(r=0.485,P<0.010)。以上结果为本文的相关假设提供了初步支持。

(四)研究假设检验

1. 主效应检验

表4是德行领导中介效应的回归結果,从模型4可以看出,在加入控制变量后,宽忍利他对领导纳谏有显著正向影响(β=0.221,P<0.010),H1a得到验证;尊从权威对领导纳谏有显著正向影响(β=0.197,P<0.050),H1b得到验证。即H1得到验证,儒家伦理对领导纳谏具有显著正向影响。

2.中介效应检验

本文采用Baron和Kenny[27]的层级回归法进行中介效应检验。首先,检验宽忍利他、尊从权威对领导纳谏间的影响。其次,检验宽忍利他、尊从权威对德行领导的影响。最后,通过控制德行领导的影响,检验宽忍利他、尊从权威对领导纳谏的影响是否减弱或消失,以验证中介效应存在。由模型4可知,宽忍利他对领导纳谏有显著正向影响(β=0.221,P<0.010),尊从权威对领导纳谏有显著正向影响(β=0.197,P<0.010)。由模型2可知,宽忍利他对德行领导有显著正向影响(β=0.303,P<0.010),尊从权威对德行领导有显著正向影响(β=0.304,P<0.010)。在模型5中加入德行领导变量,将宽忍利他、尊从权威和德行领导加入回归模型,宽忍利他和尊从权威对领导纳谏的显著性消失(β=0.108,P>0.050;β=0.083,P>0.050),说明德行领导在模型中存在完全中介效应,H2a和H2b得到验证。即H2得到验证,德行领导在儒家伦理与领导纳谏的关系中发挥中介效应。

3.调节效应检验

对于上下级沟通频率的调节效应检验,由表5模型7可知,德行领导和上下级沟通频率对领导纳谏均有正向影响(β=0.426,P<0.001;β=0.196,P<0.010)。在模型8中加入德行领导与上下级沟通频率的交互项,交互项系数显著(β=0.199,P<0.010),验证了上下级沟通频率在德行领导与领导纳谏之间的调节作用,H3得到验证。

4. 有调节的中介效应检验

为了进一步验证上下级沟通频率是否能够调节德行领导在宽忍利他和尊从权威对领导纳谏的中介影响中起到调节效应,采用Bootstrap法进行有调节的中介效应检验。具体做法为将上下级沟通频率的均值加减一个标准差,验证在高低两种不同水平的上下级沟通频率下,德行领导在宽忍利他、尊从权威与领导纳谏之间的中介效应,结果如表6所示。

从表6可以看出,在两个中介直接效应中的中介指数在95%的置信区间不包含0(LLCI=0.049,ULCI=0.240;LLCI=0.038,ULCI=0.194),说明当上下级沟通频率取加减一个标准差的时候,其中介效应有显著差异。对于宽忍利他来说,在低上下级沟通频率时(减一个标准差),中介效应值为0.055,对应的95%置信区间包含0(LLCI=-0.031,ULCI=0.144),中介效应不显著;在高上下级沟通频率时(加一个标准差),中介效应值为0.238,对应的置信区间不包含0(LLCI=0.138,ULCI=0.364),中介效应显著,高上下级沟通频率条件下其中介效应要显著高于低上下级沟通频率条件下。这说明德行领导中介效应大小受到上下级沟通频率的影响,有调节的中介效应存在,H4a得到验证。对于尊从权威来说,在低上下级沟通频率时(减一个标准差),中介效应值为0.060,对应的95%置信区间包含0(LLCI=-0.006,ULCI=0.138),中介效应不显著;在高上下级沟通频率时(加一个标准差)时,中介效应值为0.205,对应的置信区间不包含0(LLCI=0.114,ULCI=0.323),中介效应显著,高上下级沟通频率条件下其中介效应要显著高于低上下级沟通频率条件下。这说明上下级沟通频率调节了德行领导在尊从权威与领导纳谏之间的中介效应,H4b得到验证。即H4得到验证,上下级沟通频率调节了德行领导在儒家伦理与领导纳谏关系中所起的中介效应,即上下级沟通频率越高,德行领导在儒家伦理与领导纳谏间的中介效应越强。

五、研究结论与启示

(一)研究结论

本文基于148个团队的148名领导和637名员工的样本数据,通过层次回归分析来考察儒家伦理对领导纳谏的影响,以及德行领导的中介效应和上下级沟通频率的调节效应。研究结果表明:首先,儒家伦理对领导纳谏有促进作用。受儒家伦理影响的领导者更为重视组织的和谐与发展,领导者在接受员工谏言时更愿意以主人翁心态去倾听,从而产生积极的纳谏行为。其次,德行领导在儒家伦理与领导讷谏的关系中发挥中介效应,儒家伦理代表的是一个由内而外、推己及人的过程,“修身”是其“内圣”范畴,而德行领导是通过德行(内)来实施领导(外)的过程,领导纳谏则是“外王”的显性结果。最后,上下级沟通频率增强了德行领导对领导纳谏的正向作用,并且调节了德行领导在儒家伦理与领导纳谏关系中所发挥的中介效应。德行领导具有的良好个人道德使其对员工谏言接受度更强,上下级保持一个良好的沟通频率,使领导者与员工能保证对彼此获取足够的信息量,领导者会更趋向于实施纳谏行为。

(二)理论贡献与启示

本文在中国情境下探讨了领导纳谏行为的影响因素及机理,主要有以下理论贡献:首先,将儒家伦理这一文化心理视角引入领导纳谏的研究框架中,从根本上揭示了领导纳谏的驱动因素。结合中国情境,将谏言—纳谏这一组织行为问题的研究视角由员工转向领导者,探究包含本土内涵、结构维度和影响因素的领导纳谏行为。现阶段国内学者对领导纳谏的理论研究和实证研究主要集中谏言者、谏言信息和谏言情境等因素的影响[14],挖掘了内在动因和主观心理因素转化为纳谏行为的机制[16]。本文则以领导纳谏的本土内涵为基础,从文化根源——儒家伦理的角度探讨了其对领导纳谏的影响,这一研究拓展了基于文化心理视角下的领导纳谏分析框架。其次,考察了德行领导与儒家伦理、领导纳谏的关系,拓展了德行领导的研究领域。郑伯埙等[19]提出的家长式领导中,德行领导的概念体现在公私分明和以身作则上,杨继平和王兴超[28]的研究则关注于德行领导在组织中表现合乎规范的行为。在以往研究中,德行领导的内涵集中在领导者具有何种道德,使其概念具有不同程度的延伸。本文则将德行领导置于中国本土情境下进行讨论,挖掘其形成的内在根源,探索了触发德行领导发生的逻辑起点,拓展了基于“文化—心理—行为”范式的研究,丰富了德行领导前因变量的研究。最后,对于建构中国本土组织管理理论以及建立管理研究的文化自信具有借鑒意义。近年来国内学者开始重视对组织管理理论的本土化研究[6-8],本文将中国特有的文化价值观引入本土组织行为的研究,从儒家伦理这一文化层面出发,落脚于领导纳谏行为的个体行为层面,反映了文化对个体行为的塑造和影响,是将文化或经济等国家特质作为自变量研究组织行为[29]的一种实践。

基于上述分析,本文得出以下理论启示:首先,中国本土情境下谏言—纳谏这一组织行为与西方以个人主义和契约精神为基础的有所不同,前者的影响因素与作用机理更依赖于儒家传统价值观和社会关系等情境化因素。已有对谏言—纳谏的研究大多基于西方社会学与心理学理论,如说服理论,是以个人主义为导向对个体间关系的研究。而本土情境下的谏言—纳谏行为更关注组织成员间的相互关系与和谐性,这些源于特定文化背景下所形成的观念对于解释组织中的现象具有一定程度上的意义。已有学者关注中国情境下的谏言—纳谏行为,但较少有从最根本的伦理价值观出发的研究,而儒家伦理、社会关系对中国人的文化—心理结构有着长久的影响,已经内化到人们为人处世的风格中,人们会更关注于关系维护的社会取向。因此,在儒家文化影响下的组织成员所表现的行为要基于情境因素研究以更好地指导中国组织实践。其次,中国本土情境下谏言—纳谏研究中所强调的修身和关系等儒家伦理要素可以弥补市场经济下领导者只重视效率而忽略员工心理诉求与个人发展这一组织缺陷。如富士康连环跳事件一定程度上是因为决策者忽视了员工对于血缘、地缘等关系的需求,过度强调制度管理,一味追求效率至上等原则。在儒家伦理中所提到的“修身”是强调个人自身素质的提高,在组织中则表现为领导者从以往的要求员工如何做,转变为如何通过自身素质提高从而影响员工主动朝着组织目标去做这一过程。这一转变可以使组织成员从以往单纯的被动接受到达成心理认同,加强了员工的自主性。随着信息接收量的增大,员工个人意识在不断增强,对于个人发展有了更高层次的需求,类似谏言行为的发生趋于频繁。领导者提高自身修为具有一定的包容性并且上下级达到关系和谐来适应组织成员的需求转变,同时也为组织提供更优的决策方案。

(三)管理启示

首先,员工对于个体价值实现的需求日益增高的同时,组织也面临着更加复杂多变的外部环境,无论从个体需求角度还是组织发展角度,都越来越需要员工提出一些富有创新性的建议。领导者要注重内在德行的修炼,通过不断提高自身素质以及个人品德才能增加员工对领导者的认同与崇敬,促使员工乐于向领导者表达自身想法,提高谏言与纳谏发生的概率。其次,组织可以为上下级沟通提供更多机会,使员工有更多的机会与领导者交流,如增加一些固定时间的领导与员工参加的圆桌会议或提供一些共同的用餐机会等,以此来加深员工与领导者对彼此的了解,减少上下级因缺少交流机会而造成的沟通不畅。提高上下级沟通频率可以使领导者对员工的问题能够及时告知,员工在工作中遇到的问题能得到领导适时的指导和帮助,不仅有助于工作的顺利进行,也使员工得到了学习机会从而提升自我,员工专业度的提高,将为员工提出创造性建议提供良好基础。

参考文献:

[1] 于静静,赵曙明.员工建言行为研究前沿探析与未来展望[J].外国经济与管理,2013,(5):23-30.

[2] Burris,E.R.The Risks and Rewards of Speaking up:Managerial Responses to Employee Voice[J].Academy of Management Journal,2012,55(4):851-875.

[3] Burris,E.R.,Detert,J.R.,Romney,A.C.Speaking up vs.Being Heard:The Disagreement Around and Outcomes of Employee Voice[J].Organization Science,2013,24(1):22-38.

[4] Liang,J.,Farh,C.I.C.,Farh,J.L.Psychological Antecedents of Promotive and Prohibitive Voice:A Two-Wave Examination[J].Academy of Management Journal,2012,55(1):71-92.

[5] 周浩.管理者权力对采纳建言的影响:管理者自我效能与权力距离的作用[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2016,(3):123-131.

[6] 原理.基于儒家传统德性观的中国本土伦理领导力研究[J].管理学报,2015,(1):38-43.

[7] 古志辉.全球化情境中的儒家伦理与代理成本[J].管理世界,2015,(3):113-123.

[8] 胡国栋,王天娇.基于《贞观政要》文本解读的儒家伦理与领导纳谏行为关系研究[J].管理学报,2019,(8):1107-1116.

[9] Martin,G.S.,Resick,C.J.,Keating,M.A.,et al.Ethical Leadership Across Cultures:A Comparative Analysis of German and Us Perspectives[J].Business Ethics:A European Review,2009,18(2):127-144.

[10] Bass,B.M.,Avolio,B.J.,Jung,D.I.,et al.Predicting Unit Performance by Assessing Transformational and Transactional Leadership[J].Journal of Applied Psychology,2003,88(2):207-218.

[11] Fry,L.W.Toward a Theory of Spiritual Leadership[J].Leadership Quarterly,2003,14(6):693-727.

[12] 游敏惠,苗方青,李忆.传统价值观真的会抑制员工建言吗——以儒家价值观为基础[J].天津大学学报(社会科学版),2016,(6):487-493.

[13] 李燕萍,吴丹.情绪抑制对工作绩效、离职意向的影响——上下级沟通的中介作用[J].经济管理,2015,(7):84-94.

[14] 韩翼,肖素芳,龚鹏飞.基于说服理论的员工谏言与领导纳谏研究[J].管理学报,2020,(4):509-517.

[15] He,W.,Han,Y.,Hu,X.,et al.From Idea Endorsement to Idea Implementation:A Multilevel Social Network Approach Toward Managerial Voice Implementation[J].Human Relations,2020,73(11):1563-1582.

[16] 韩翼,刘庚,宗树伟.计划行为视角下领导纳谏行为整合模型构建研究[J].管理学报,2021,(8):1166-1174.

[17] 徐立国,席酉民,郭菊娥,等.社会化过程中领导特质的类型及其形成与关系研究[J].南开管理评论,2016,(3):51-63.

[18] 王庆娟,张金成.工作场所的儒家传统价值观:理论、测量与效度检验[J].南开管理评论,2012,(4):66-79.

[19] 郑伯埙,周丽芳,樊景立.家长式领导量表:三元模式的建构与测量[J].本土心理学研究,2000,(14):3-64.

[20] 黄光国.儒家关系主义:哲学反思、理论建构与实证研究[M].台北:心理出版社,2009.135-141.

[21] 胡国栋.管理范式的后现代化审视与本土化研究[M].北京:中国人民大学出版社,2017.279-292.

[22] Johlke,M.C.,Duhan,D.F.,Howell,R.D.,et al.An Integrated Model of Sales Managers Communication Practices[J].Journal of the Academy of Marketing Science,2000,28(2):263-277.

[23] 汪林,储小平,黄嘉欣,等.高层领导的关系对经理人“谏言”的影响机制——来自本土家族企业的经验证据[J].管理世界,2010,(5):108-117.

[24] 胡国栋.中国本土组织的家庭隐喻及网络治理机制[J].中国工业经济,2014,(10):97-109.

[25] Kacmar,K.M.,Witt,L.A.,Zivnuska,S.,et al.The Interactive Effect of Leader-Member Exchange and Communication Frequency on Performance Ratings[J].Journal of Applied Psychology,2003,88(4):764-72.

[26] James,L.R.,Demaree,R.G.,Wolf,G.Rwg:An Assessment of Within-Group Inter-Rater Agreement[J].Journal of Applied Psychology,1993,78(2):306-309.

[27] Baron,R.M.,Kenny,D.A.The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research:Conceptual,Strategic,and Statistical Considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology,1986,51(6):1173-1182.

[28] 楊继平,王兴超.道德推脱对员工道德决策的影响:德行领导的调节作用[J].心理科学,2012,(3):706-710.

[29] 张志学.组织心理学研究的情境化及多层次理论[J].心理学报,2010,(1):10-21.