“十三五”时期我国茶叶标准化发展分析与展望

高晨曦,孙威江*

1. 福建农林大学 园艺学院/福建省茶叶工程技术研究中心,福建 福州 350002;2. 安溪县现代农业产业协同创新中心,福建 泉州 362400

“十三五”时期(2016—2020年),是我国经济实现高质量发展的重要阶段,在此阶段,我国经济发展方式转变、结构调整,质量效益明显提高。茶树在我国的亚热带和热带地区广泛种植,是我国重要的经济作物之一。在我国,茶叶不仅是作物、饮品,更是一种文化。与此同时,茶叶具有良好的经济和社会效益[1]。我国作为产茶大国,高效把握我国发展的重要战略机遇期,推动茶产业的健康、可持续发展,茶叶的标准化无疑是最好的途径。鉴于此,本文以2016—2020年我国所有茶叶相关标准原始数据为基础,对我国茶叶标准化的空间分布特征与发布特点进行分析,以期为优化和调整我国茶叶标准化结构、推进茶产业的标准化及快速、健康发展提供参考。

1 数据来源和统计分析

本文数据均来源于全国标准信息公共服务平台、食品伙伴网和全国团体标准信息平台。对2016—2020年所有茶叶相关标准原始数据,通过在标准名称中检索“茶”等关键词,筛除苦丁茶等非茶类标准,同时针对这些标准基本情况建立Excel数据库。利用Microsoft Excel对标准类型、地域分布、发布数量等相关数据进行统计和分析。

2 结果与分析

2.1 “十三五”时期茶叶标准制定情况

2.1.1 发布数量

“十三五”期间,国家标准化管理委员会、地方和行业标准主管部门整合精简强制性标准和优化完善推荐性标准,标准变化较大。全国共发布各类茶叶相关标准598项,其中包括国家标准40项、行业标准76项、地方标准189项、团体标准293项。

2.1.2 地域分布

地方标准覆盖安徽、福建、广东、广西、贵州、海南、河南、湖北、湖南、江苏、江西、陕西、四川、云南、浙江等15个省,以及宁夏回族自治区、内蒙古自治区、广西壮族自治区等3个自治区。其中,贵州占16%、江西占14%、广西壮族自治区占12%,位列前三;在已发布的地方标准中,基础标准与产品标准占比最大(图1)。

图1 “十三五”期间发布茶叶标准地域分布Figure 1 Regional distribution of tea standards issued during the 13th Five-Year Plan period

2.1.3 标准类型

中国是世界上第一产茶和消费大国,饮茶有益健康被大量科学数据所验证[2-3]。与此同时,茶叶的质量安全问题被广泛关注,茶叶标准的制修订也主要围绕质量、安全等方面展开。“十三五”期间发布的茶叶标准类型集中体现质量特征的产品标准和规范茶叶鲜叶原料、茶叶生产加工、茶叶感官审评、茶叶包装、茶叶贮存运输、茶叶分类等基础内容的基础标准(图2)。

图2 “十三五”期间发布茶叶标准类型Figure 2 Standard types of tea released during the 13th Five-Year Plan period

2.1.3.1 产品标准

“十三五”期间,发布茶叶产品标准96项,其中新制定63项、修订33项。新制定的茶叶产品标准主要集中在乌龙茶、黑茶、绿茶和抹茶等,修订的产品标准集中在红茶、固态速溶茶、茉莉花茶等。新发布的茶叶产品标准将理化指标进行了完善。

2.1.3.2 基础标准

“十三五”期间,发布茶叶基础标准95项,其中新制定77项、修订18项。新制定的茶叶基础标准主要集中在茶叶的加工技术,内容涉及相关茶类(叶)的加工要求、工艺流程、初制技术、精制技术、质量管理等方面。

2.1.3.3 安全标准

“十三五”期间,发布茶叶安全标准12项,其中新制定7项、修订5项。新制定的茶叶安全标准有《食品安全地方标准 陕西工夫红茶》《食品安全地方标准 汉中炒青茶》《食品安全地方标准 六堡茶(传统工艺)》等,修订《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱——质谱法》和《食品安全国家标准 茶叶中9种有机杂环类农药残留量的检测方法》两项农药残留检测方法标准。

2.1.3.4 方法标准

“十三五”期间,发布茶叶方法标准15项,其中新制定10项、修订5项。新制定的标准主要集中在茶叶审评方法以及茶叶中农残、茶多酚、咖啡碱等物质检测方法,修改的标准主要集中在茶叶中酚类物质及农残检测方法方面,新制订标准有《出口珠茶、眉茶检验审评方法》《固态速溶茶中水分、茶多酚、咖啡碱含量的近红外光谱测定法》等,修订标准有《茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法》(GB/T 8313—2018)等。

2.1.3.5 团体标准

2015年,国务院发布《深化标准化改革方案》,团体标准作为一种新的标准类型,与国家标准、行业标准以及地方标准、企业标准共同构成我国新型标准体系。鼓励实施效果良好的团体标准转化为国家标准及行业标准,为国家标准和行业标准的可持续发展开辟了新的渠道。

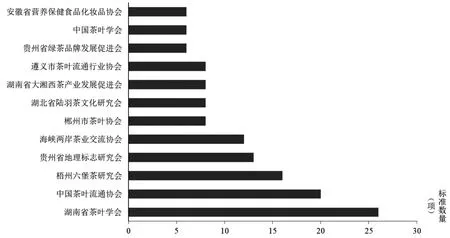

(1)数量。“十三五”期间,共有93家社会团体发布相关团体标准293项。发布标准数量前10位的社会团体如图3所示,其中湖南省茶叶学会(26)、中国茶叶流通协会(20)和梧州六堡茶研究会(16)名列前三。茶叶团体标准数量从2017年的18项增长至2020年的293项,自团体标准实行以来呈现出快速增长的趋势。

图3 发布标准数量前10位的社会团体Figure 3 Top 10 social groups in the number of published standards

(2)分布。覆盖17个省、自治区、直辖市,全国性社会团体发布占11%,地方性社会团体发布占89%;其中,省级占39%、市级占37%、县级占24%(图4)。茶叶团体标准表现出较强的开放性特征,标准制定机构广泛包括社会团体、企业、合作社、政府部门、科研机构等不同类型主体。89%的茶叶团体标准起草单位涉及企业主体,表明市场主体参与制定团体标准的积极性较高。

图4 茶叶团体标准地域分布Figure 4 Regional distribution of tea group standard

(3)类型。茶叶团体标准制定以服务于茶产品供给功能为主,标准类型集中于规范茶叶生产过程控制的操作规程标准和体现质量特征的产品标准。技能竞赛及行业企业工作细则等团体标准以全国性社会团体标准为主,各地区标志性茶产品团体标准以地方性社会团体标准为主,产品和基础标准占比较大(图5)。

图5 茶叶团体标准类型Figure 5 Tea group standard type

3 讨论

3.1 “十三五”时期茶叶标准化特点

3.1.1 茶叶标准化体系愈加完善

目前,我国基本形成了以国家标准为主、行业标准与地方标准为补充、覆盖全茶产业链的较为完善的茶叶标准化系统,并在产品标准方面较国际标准及其他主要产茶国标准有更高的要求,标准的整体水平较为先进。随着这些标准的深入实施,极大地促进了我国茶叶的生产、加工与贸易的发展,提高了茶产业的综合效益[4-5]。

3.1.2 产品标准更为丰富

“十三五”期间,我国发布茶叶产品标准中,包括国家标准22项、行业标准17项、地方标准57项,涉及绿茶、红茶、白茶、黄茶、黑茶、乌龙茶、再加工茶7大类。在国家标准中,对绿茶的基本要求进行修订,并新增了大叶种、中小叶种绿茶以及珠茶、眉茶、蒸青茶等5项产品标准;对红碎茶、工夫红茶以及茉莉花茶、白茶和黄茶标准进行了修订;新增了乌龙茶中单丛和佛手两部分;新增了抹茶产品标准等;对固态速溶茶以及袋泡茶等再加工茶相关标准也进行了修订。在行业标准中,新增了径山茶等多项绿茶产品标准、信阳红茶等红茶产品标准以及漳平水仙茶等乌龙茶标准等。在地方标准中,包含贵州、安徽、江西等12个省份分别出台了多项地理标志产品标准。

3.1.3 基础标准制定积极推进

“十三五”期间发布的基础标准中,包括国家标准13项、行业标准10项、地方标准72项。在国家标准中,其中一大亮点是新增了《电子商务交易产品信息描述》(GB/T 38126—2019)此类标准,紧跟互联网经济发展热潮,线上销售不再是茶行业管理的死角[6-7]。行业标准中,新增了对茶叶中氟、稀土等含量的控制技术规程。在地方标准中,广西、江西、福建等13个省份出台了多项地方茶类生产技术标准等。

3.1.4 安全标准要求不断提高

“十三五”期间发布的茶叶安全标准中,包括3项国家标准及9项地方标准。国家标准主要对茶叶中的农药残留的检测方法进行了严格修订,并实施《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2016),此版标准的一大特点是对茶树上禁止使用的14项农药制定了限量,消除了以往茶行业对于“不得在茶叶中检出”还是“不得在茶树上使用”的争议。

3.1.5 方法标准逐步完善

“十三五”期间发布的茶叶方法标准包含7项农残检测方法、5项茶叶理化品质成分检测方法以及2项茶叶审评方法。随着气相色谱、高效液相色谱、液质联用以及近红外光谱等技术在茶学领域的广泛应用[8-10],茶行业也积极更新,将更高效、准确的方法应用于蒽醌、吡唑、吡咯、噻嗪酮等农残的检测和茶多酚、儿茶素、咖啡碱等多项理化品质成分检测中;修订了1项茶叶感官审评方法及新发布了1项出口珠茶、眉茶检验审评方法。

3.2 “十三五”时期茶叶标准化存在的短板

3.2.1 茶叶标准化观念意识不强

一是在茶叶小规模分散经营地区,茶叶标准化生产采用率仍不高;个体茶叶经营者对新技术、新标准的认识不足,积极性不高,加大了茶叶标准推广与实施的难度;科技力量和技术推广队伍有待壮大等。二是标准制定发布后往往疏于宣传贯彻,广大茶农对茶叶标准化的重要性认识不足,使得标准化生产难以实施。

3.2.2 产品标准更新不快

随着我国茶产业的发展壮大、茶文化宣传的广泛深入以及现代年轻人对于健康、绿色饮食观念的追求,越来越多的再加工茶品进入市场,如抹茶蛋糕、抹茶牛轧糖[11]等,但“十三五”期间我国相关产品标准出台及更新速度较慢,如市面上大量流通并深受年轻消费者喜爱的“蜜桃乌龙茶”、各式奶茶等,目前没有相关标准。

3.2.3 茶叶基础标准不完善

“十三五”期间,我国仅仅发布1项电子商务相关的茶叶标准(GB/T 38126—2019),远远不足以规范大量增长的茶叶线上销售产业的发展。此外,“十三五”期间,我国仅江西省发布有机茶相关地方标准5项、生态茶相关地方标准1项,以及福建省发布有机茶相关地方标准1项,这方面有待加强。

3.2.4 茶叶安全标准有待与国际接轨

“十三五”期间,我国先后颁布了多项与茶叶相关的法律法规,共涉及50项农药最大残留量标准和59种禁用农药,但与其他国际组织、国家和地区如欧盟486项、日本223项相比仍存在较大差距[12]。此外,对于同一类农药的最大残留量标准,不同国家、组织或者地区之间的限量标准差异也较大。我国制修订茶叶等农药最大残留量标准,今后有待进一步与国际接轨。

3.2.5 茶叶质检标准有待完善

“十三五”期间,我国发布的茶叶检测方法标准较少。目前,茶叶中多项理化品质成分如原花青素等均未出现相应检测标准,许多专利技术成果也未及时融入到企业标准或行业标准中[13]。关于茶叶农药残留检测方法,目前虽已涵盖大部分检测项目如“十三五”时期修订的《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—质谱法》(GB 23200.13—2016),但仍有不少农药无标准可依,如《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2019)中氯噻啉、草铵膦和丁醚脲等农药类别未推荐任何检测方法标准。此外,众多应用于茶叶检测方法标准中,国家标准、行业标准、地方标准没能统一。

3.3 我国茶叶标准体系建设展望

3.3.1 提升并强化标准化意识,培养标准化技术人才

目前,我国茶企大多数仍是中小企业,由于缺乏质量管理、标准化技术等方面的人才队伍,在实施、了解、执行标准过程中的表现存在缺失,应提升并强化标准意识,加大对企业决策层标准化战略思维的培养以及加强对企业标准化相关人才的培养与支持。

3.3.2 拓宽标准内容范围

目前我国茶叶标准的内容多集中于生产加工环节,如产品质量、茶叶种植、加工规程等,关于市场运行、经营管理、产业服务、推优推选等尚不能做到“有标可依”。此外,行业跨界融合发展趋势明显,茶旅、茶叶金融、茶叶生态、产业供应链等产业迅速崛起,亟需建立符合市场创新需要的标准作为发展基础和动力。

3.3.3 加强标准的宣贯、应用实施与监督管理

我国现有茶叶标准种类众多,涵盖面广,但社会广泛认知程度不够,标准重立项轻宣贯现象在较大程度上存在,实际应用实施范围有限,应进一步加强标准的宣贯工作。此外,有关部门应不定期进行监督检查,促使标准的应用实施得到认真贯彻执行。